穗府辦〔2024〕9號

廣州市人民政府辦公廳關于印發廣州市醫療衛生設施布局規劃(2021—2035年)的通知

各區人民政府、市政府各部門、各直屬機構:

《廣州市醫療衛生設施布局規劃(2021—2035年)》已經市人民政府同意,現印發給你們,請認真組織實施。實施中遇到問題,請徑向市衛生健康委反映。

廣州市人民政府辦公廳

2024年4月22日

廣州市醫療衛生設施布局規劃

(2021—2035年)

目 錄

一、概述

(一)規劃背景

(二)規劃對象

(三)規劃范圍與期限

(四)規劃依據

二、廣州市醫療衛生資源總體情況

(一)社會經濟發展概況

(二)醫療衛生資源現狀

(三)居民健康狀況

(四)醫療服務特征

三、規劃目標及總體空間結構

(一)規劃指導思想

(二)規劃原則

(三)規劃愿景與目標

(四)規劃結構

四、市域醫療衛生設施布局策略

(一)均衡布局,擴大優質資源覆蓋

(二)上下銜接,促進分級診療格局形成

(三)調整結構,優化健康服務體系供給

(四)醫防融合,加強公共衛生應急體系建設

五、各區醫療衛生設施規劃

(一)越秀區

(二)海珠區

(三)荔灣區

(四)天河區

(五)白云區

(六)黃埔區

(七)花都區

(八)番禺區

(九)南沙區

(十)從化區

(十一)增城區

六、保障措施

(一)加強組織協調,落實各級責任

(二)嚴格規劃實施,強化監督評價

(三)合理控制規模,彈性調配床位

(四)完善投入機制,培育多元主體

一、概述

(一)規劃背景。

“十四五”以來,國家、省、市出臺了《“十四五”優質高效醫療衛生服務體系建設實施方案》《醫療機構設置規劃指導原則(2021—2025年)》《廣東省醫療衛生服務體系“十四五”規劃》《廣州市衛生健康事業發展“十四五”規劃》等政策文件,對廣州市醫療衛生事業發展提出了新的要求。2022年,進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程,黨的二十大報告要求進一步深化醫藥衛生體制改革、促進優質醫療資源擴容和區域均衡布局,提高基層防病治病和健康管理能力。

隨著老齡化程度進一步加劇,疾病譜持續發生變化,人民群眾對高品質健康服務需求大幅增長,供需不匹配矛盾也日益凸顯。據第七次人口普查數據統計,廣州60周歲及以上老年人占總人口比重達11.41%[廣州市統計局:廣州市第七次全國人口普查公報(第四號)——人口年齡構成情況。],老齡人口對醫療資源的需求顯著高于其他年齡層。同時,廣州作為中國的超大城市和重要的交通樞紐,需要進一步加強公共衛生安全能力。

《廣州市醫療衛生設施布局規劃(2011—2020年)修訂版》實施后,對我市醫療衛生事業起到較好促進作用,但已不能完全滿足我市新的發展形勢要求。該規劃總床位實施率約為71%,用地保障與規劃調整為實施過程的主要挑戰。至2021年末,廣州市每千常住人口床位數為5.66張,仍低于全國平均水平;醫療衛生設施布局初步呈現“一主五分”結構,但72.2%的床位資源依然集中在中心城區。

為進一步匹配我市國家重要中心城市功能定位,落實相關政策及規劃要求,提出更加科學、高效的醫療衛生設施規劃以優化醫療衛生資源配置,加強公共衛生安全保障,滿足群眾對醫療健康服務的需求,啟動本規劃編制工作。

(二)規劃對象。

本次規劃對象包括醫院、基層醫療衛生機構、專業公共衛生機構、其他醫療衛生機構四大類,其中醫院包括綜合醫院、中醫醫院、中西醫結合醫院、專科醫院等,不包括軍隊醫療衛生機構;基層醫療衛生機構包括社區衛生服務中心、鎮衛生院;專業公共衛生機構包括專科疾病防治院(所、站)、疾病預防控制中心、婦幼保健院(所、站)、衛生監督所(中心)、急救中心(站)和采供血機構;其他醫療衛生機構指療養院。

(三)規劃范圍與期限。

1.規劃范圍。本次規劃范圍為廣州市域。

2.規劃期限。本次規劃期限為2021年至2035年。

(四)規劃依據。

1.《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》

2.《中華人民共和國城鄉規劃法》

3.《醫療機構管理條例實施細則》

4.《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發〈關于進一步完善醫療衛生服務體系的意見〉的通知》

5.《國務院辦公廳印發關于促進社會辦醫加快發展若干政策措施的通知》(國辦發〔2015〕45號)

6.《國務院辦公廳關于支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務的意見》(國辦發〔2017〕44號)

7.《國家衛生健康委關于印發醫療機構設置規劃指導原則(2021—2025年)的通知》(國衛醫發〔2022〕3號)

8.《國家衛生健康委關于加強職業病防治技術支撐體系建設的指導意見》(國衛職健發〔2020〕5號)

9.《關于印發〈城市社區衛生服務機構管理辦法(試行)〉的通知》(衛婦社發〔2006〕239號)

10.《關于印發〈城市社區衛生服務機構設置和編制標準指導意見〉的通知》(中央編辦發〔2006〕96號)

11.《衛生部辦公廳關于印發衛生監督信息化建設指導意見(2012版)的通知》(衛辦監督發〔2012〕121號)

12.《城市用地分類與規劃建設用地標準》(GB50137—2011)

13.《城市居住區規劃設計標準》(GB50180—2018)

14.《城市公共設施規劃規范》(GB50442—2008)

15.《中共廣東省委 廣東省人民政府關于推進衛生健康高質量發展的意見》

16.《廣東省人民政府辦公廳關于印發廣東省促進社會辦醫加快發展實施方案的通知》(粵府辦〔2016〕51號)

17.《廣東省衛生健康委 廣東省發展改革委關于印發廣東省醫療衛生服務體系“十四五”規劃的通知》(粵衛規劃函〔2022〕50號)

18.《廣州市城鄉規劃技術規定》

19.《廣州市人民政府關于印發廣州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要的通知》(穗府〔2021〕7號)

20.《廣州市人民政府辦公廳關于印發廣州市衛生健康事業發展“十四五”規劃的通知》(穗府辦〔2022〕3號)

21.《廣州市衛生健康委員會關于印發“十四五”廣州市區域衛生規劃的通知》(穗衛〔2023〕1號)

22.《廣州市規劃和自然資源局關于印發〈廣州市城市更新實現產城融合職住平衡的操作指引〉等5個指引(2022年修訂稿)的通知》(穗規劃資源字〔2022〕24號)

二、廣州市醫療衛生資源總體情況

(一)社會經濟發展概況。

廣州是華南地區醫療中心、全國三大醫療中心之一,面積7434.4平方公里,轄11區。根據第七次全國人口普查,2021年全市常住人口1881.06萬人,65歲以上常住人口占7.82%,2021年全市生育率11.82‰。

(二)醫療衛生資源現狀。

至2021年末,廣州共有醫療衛生機構5814家(醫院291家,三級醫療機構76家,三甲醫療機構42家),總床位數共10.65萬張,每千常住人口床位數5.66張。三級醫療機構(部屬7家,省屬19家,市屬17家,區屬16家,非政府辦醫療機構17家)實有床位合計7.53萬張。

醫療資源高度集中在中心城區,60.4%的醫院、72.2%的床位和65.7%的醫院建筑面積均集聚在中心城區,外圍的南沙、從化、花都區單體醫院平均建筑面積分別為1.1萬平方米、1.3萬平方米和1.8萬平方米,院均床位數分別為120床、120床和160床。

全市衛生技術人員共18.77萬人(其中執業〔助理〕醫師6.62萬人,注冊護士8.8萬人,全科醫生4785名),比上一年度增長10.89%。每千常住人口衛生技術人員數9.98人,執業(助理)醫師3.52人[廣州市醫療衛生機構年報表。]。

(三)居民健康狀況。

2021年全市居民人均預期壽命83.18歲,較2020年提高0.28歲,其中男性人均預期壽命80.43歲,女性86.01歲。2021年嬰兒死亡率1.65‰,5歲以下兒童死亡率2.61‰,孕產婦死亡率3.57/10萬,甲乙類傳染病發病率305.89/10萬。

心腦血管病、腫瘤、骨科疾病、精神病、慢性呼吸疾病、神經系統病等對公共健康影響重大。精神病、神經系統病、感覺器官(耳鼻喉眼等)疾病、性傳播疾病等對公共健康的威脅呈顯著上升趨勢。藥物與酒精濫用、傳染病(登革熱等)是需要重點關注的地方性高發疾病。

(四)醫療服務特征。

門診方面,2021年全市醫療機構總診療人次為1.44億人次,與上年同比增加0.18億人次,增長率為14.29%。三級醫院診療量占比50.34%,三甲醫院診療量占比42.01%。

住院方面,2021年全市醫療機構總出院人次為328.8萬人次,較受疫情影響的2020年(280.5萬人次)回升17.2%,接近2019年水平(344.5萬人次)。出院人次81.26%集聚在三級醫院,71.95%集聚在三甲醫院。

三、規劃目標及總體空間結構

(一)規劃指導思想。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的二十大精神及習近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,立足新發展階段,完整、準確、全面貫徹新發展理念,引領帶動全市高質量發展,構建新發展格局。落實廣州面向2049的城市發展戰略規劃及市級國土空間總體規劃,圍繞“建設出新出彩的中心型世界城市”總體愿景,加快建設優質高效的整合型醫療衛生服務體系,聚力建設國家醫療中心,打造具有國際影響力的醫療高地,支撐國家中心城市與綜合性門戶城市建設,建設國際一流健康城市,彰顯粵港澳大灣區核心引擎作用。堅持以人民為中心的發展思想,把保障人民健康放在優先發展的戰略位置,堅持衛生健康事業發展模式從“以治病為中心”向“以健康為中心”轉變,促進醫療衛生資源均衡布局,為群眾提供全方位全周期的衛生健康服務,持續推進我市衛生健康事業高質量發展。

(二)規劃原則。

1.堅持人民至上,需求導向。從群眾的根本利益出發,以群眾衛生健康需求為導向,結合國民經濟社會發展,科學確立醫療衛生設施配置策略,以滿足不同人群的醫療和健康需求。

2.堅持均衡合理,公平可及。加快優質醫療資源均衡布局,結合空間規劃與生活圈構建,確立重點布局版塊,保障全體居民公平、可及地享有基本醫療衛生服務。

3.堅持統籌兼顧,協同建設。全市一盤棋統籌謀劃,加強醫療衛生服務體系系統性建設,推動各級各類醫療優質資源區域一體化發展。

4.堅持公共服務為主,市場化調節為輔。支持主體開放,為市場化配置資源營造公平的競爭環境;支持產業開放,吸引醫療康養等前沿產業,提供規范化、一站式的高端醫療服務。

5.堅持政府主導,分期實施。充分發揮政府主導作用,立足長遠,分階段分步驟推動規劃實施落地。

(三)規劃愿景與目標。

到2025年,醫療衛生資源配置更加合理,重大疾病防控、救治和應急處置能力顯著增強,中西醫發展更加協調,建立與城市經濟社會發展水平相適應,覆蓋城鄉、功能齊全、布局合理、層次分明的醫療衛生服務設施體系,滿足市民多層次多元化的健康服務需求。廣州市每千常住人口床位數達到6.46張。

到2035年,建立與國際一流灣區和世界級城市群相匹配的衛生健康服務體系,基本建成體系完整、公平可及、連續協同、優質高效、富有韌性的醫療衛生服務圈,人人享有全方位全周期的健康服務,建成具有全球影響力的醫療中心、國際一流健康城市以及宜居之城。廣州市每千常住人口床位數達到7.4—8.0張。

(四)規劃結構。

與廣州市國土空間總體規劃(2021—2035年)策略相銜接,規劃2035年形成“三核四極”的多中心、組團式、網絡化的醫療衛生設施布局。

“三核”為中心城區、東部中心、南沙新區三個城市核心區,是展現國際大都市時代活力與獨特魅力的核心區域。

“四極”包括國家知識中心城、北部增長極、獅子洋增長極、從化綠色發展示范區四個外圍綜合新城,是輻射帶動周邊區域發展的重要增長極。

“多點”包括市橋、荔城、街口、新華四個地區中心和若干個新型城鎮,是促進城鄉融合發展的重要節點。

圖1醫療衛生設施布局空間結構圖

圖1醫療衛生設施布局空間結構圖

四、市域醫療衛生設施布局策略

(一)均衡布局,擴大優質資源覆蓋。

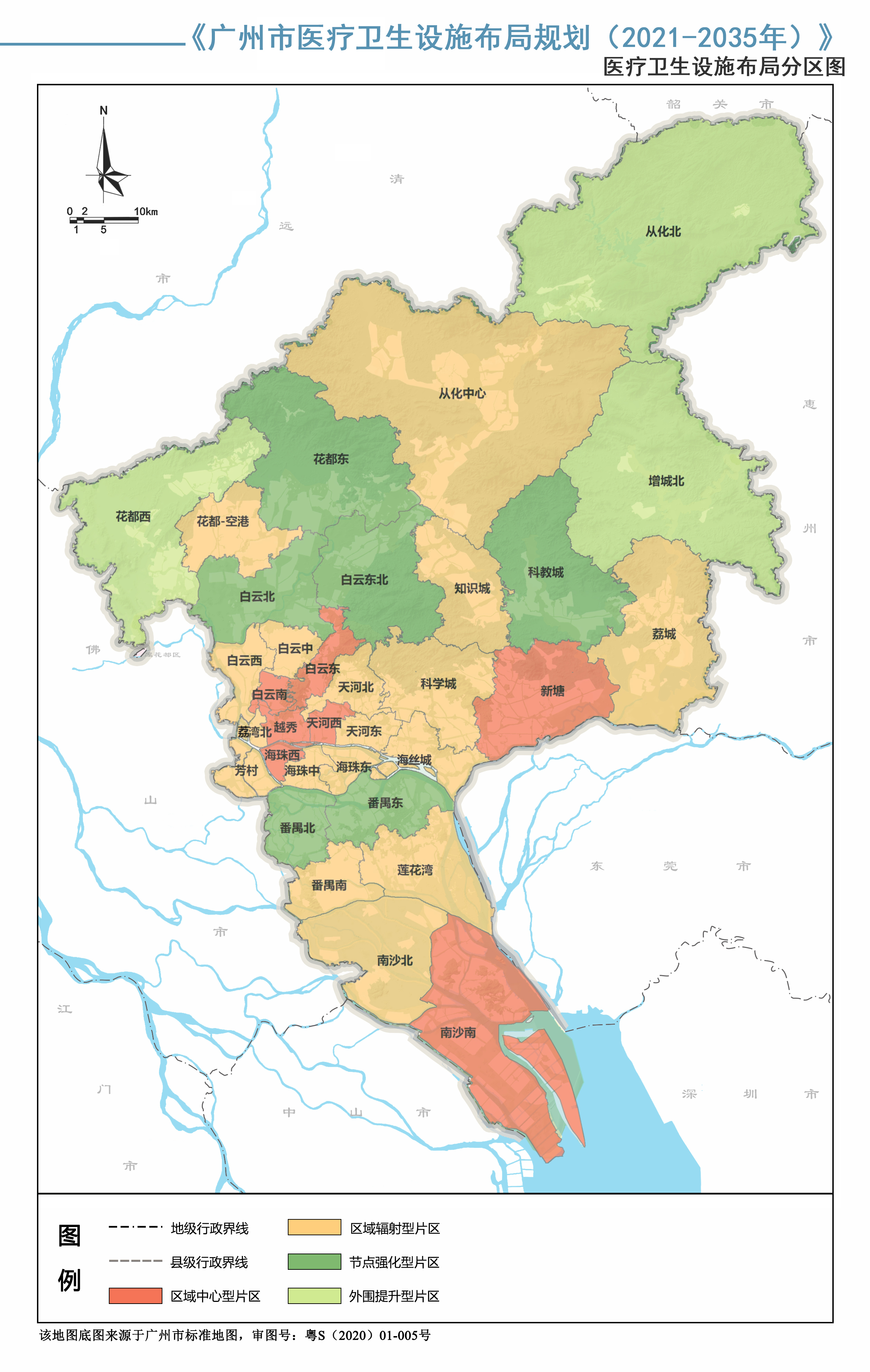

與布局結構相匹配,劃分四類地區,確立各地區醫療衛生設施布局目標與策略。

1.區域中心型地區為“三核”的中心城區核心區域、東部中心新塘、南沙新區南部,包含越秀、海珠西、天河西、白云南、白云東、南沙南、新塘片區,輻射全市及周邊省市。一是中心城區核心區域合理配置床位資源、支撐科研創新,鼓勵高水平大型醫院疏解部分床位至外圍地區,釋放空間用于臨床研究與技術創新。二是擴大區屬二級以下醫院及社區衛生服務中心規模,增強全科首診、慢性病護理與康復、臨終關懷等方面服務能力,分流大型醫院就診壓力。三是南沙新區、東部中心強化優質醫療資源集群配置,高標準建設南沙醫院群,全面提升區域醫療服務能力。

2.區域輻射型地區為“三核”的中心城區外圍及“四極”地區,包含海珠中、海珠東、荔灣北、芳村、天河東、天河北、白云西、白云中、海絲城、科學城、知識城、花都—空港、番禺南、蓮花灣、南沙北、從化中心、荔城片區,輻射所在區。一是補足高等級綜合醫療資源及專科資源短板,各片區至少配置一家三級綜合醫院,人口規模較大(規劃常住人口大于70萬或實際服務人口超過100萬)、增速較快的片區可增加配置。二是依托現有資源特色培養專科優勢,各片區至少配置一家三級專科醫院(含專科疾病防治所、婦幼保健院),形成一個或若干個專科優勢。三是進一步完善基層醫療衛生服務網絡,大力發展社區醫院,推進社區衛生服務中心和鎮衛生院標準化建設。基于上述策略,重點引導市屬及以上高水平醫療機構在每千常住人口床位數較低、在建項目較少的片區設置分院區。

3.節點強化型地區為“三核四極”的外圍節點,包含白云北、白云東北、花都東、番禺北、番禺東、科教城片區,服務本地區、輻射周邊鎮。該類地區至少配置一家區屬或以上三級綜合醫院,或依托相應規模的“大專科、小綜合”三級醫院提供綜合醫院服務。引導高水平三級醫院在每千常住人口床位數較低、在建項目較少的地區設置分院區。

4.外圍提升型地區為遠郊地區,包含花都西、從化北、增城北片區。該類地區結合人口增長及分布變化情況,通過強化鎮衛生院建設或新建、擴建區屬綜合醫院分院區,形成常見病診療、住院及急救中心。通過擴建鎮衛生院或在范圍較大、人口較多的鎮增設衛生院分院,支撐鎮衛生院強化康復、慢性病護理及急救等方面的服務能力。充分暢通鎮衛生院與區內高等級綜合醫院的雙向轉診機制,將鎮衛生院納入急救網絡。

圖2醫療衛生設施布局分區圖

(二)上下銜接,促進分級診療格局形成。

1.推進高水平醫院建設。

適配廣州作為全省乃至華南地區醫療中心的定位,強化對國家醫學中心、區域醫療中心和廣東國際醫學中心等高水平醫院的支撐,保障其擴建、新設分院區的空間需求。推進國家醫學中心、區域醫療中心“1+1+6”等項目建設,包括廣州醫科大學附屬第一醫院設置國家呼吸醫學中心、中山大學附屬第一醫院設置綜合類國家區域醫療中心、廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)設置國家兒童區域醫療中心、廣東省人民醫院設置國家心血管區域醫療中心、中山大學腫瘤防治中心設置國家腫瘤區域醫療中心、中山大學附屬第三醫院設置國家神經區域醫療中心、南方醫科大學南方醫院設置國家創傷區域醫療中心、中山大學附屬口腔醫院設置國家口腔區域醫療中心,積極爭取中醫類(廣東省中醫院)、精神病(廣州醫科大學附屬腦科醫院)、老年病(廣州市第一人民醫院)、乳腺病(中山大學孫逸仙紀念醫院)、眼科(中山大學中山眼科中心)等國家醫學中心和區域醫療中心。國際醫學中心包括省市共建的廣東國際呼吸中心(廣州醫科大學附屬第一醫院)、廣東國際腎臟病醫學中心(南方醫科大學南方醫院)、廣東國際腫瘤醫學中心(中山大學腫瘤防治中心)、廣東國際心臟醫學中心(廣東省人民醫院)和廣東國際精準醫學中心(中山大學附屬第一醫院)。

圖3國家醫學中心、區域醫療中心項目分布圖

依托市屬高水平三級醫院新建、改擴建院區項目,加強中心城區外圍及“四極”地區的區域醫療中心能力建設,提高優質醫療資源容量及收治能力。包含廣州市第一人民醫院南沙醫院改擴建與白云湖分院新建、廣州市應急醫院(廣州市紅十字會醫院白云院區)新建、廣州市第十二人民醫院黃埔院區新建、廣州醫科大學附屬市八醫院嘉禾院區改擴建、廣州醫科大學附屬第二醫院番禺院區改擴建、廣州醫科大學附屬第三醫院荔灣院區改擴建與黃埔院區新建、廣州醫科大學附屬第四醫院(增城區人民醫院)改擴建、廣州科教城醫院新建、廣州醫科大學附屬第五醫院改擴建等項目。

強化區屬三級綜合醫院建設,作為優質醫療資源的有效補充。包括海珠區人民醫院新建、廣州市荔灣中心醫院荔枝灣院區改擴建、南方醫科大學南方醫院白云分院(白云區人民醫院)改擴建、白云區公共衛生醫院新建、廣州開發區醫院永和院區新建與西區院區改擴建、花都區人民醫院(花都區救治中心)易址新建、番禺區中心醫院改擴建、番禺區第二人民醫院新院區改擴建、番禺區何賢紀念醫院新院區新建等項目。

2.鞏固基層醫療服務網底。

整合區屬醫院與基層醫療衛生機構,提升預防、全科、護理、康復等日常醫療服務能力。按照《廣州市衛生健康委落實“百縣千鎮萬村高質量發展工程”實施基層衛生健康服務能力提升五年(2023—2027年)行動計劃》,以基層為重點,加快優質醫療衛生資源擴容和均衡布局,推動重心下移,資源下沉,完善基層醫療衛生網絡建設,促進鄉村醫療衛生體系建設發展,實現優質醫療衛生服務“鎮村一體化”。

一是支持區級公立醫院綜合能力建設及部分區屬醫院改擴建項目,持續強化涉農區區級公立醫院(包括區級人民醫院、婦幼保健機構、中醫院等)綜合能力建設,承擔優質醫療資源服務的銜接與下沉。積極推進部分區屬醫院改擴建,包含越秀區中醫醫院、廣州市正骨醫院東風東院區、番禺及南沙區的區屬二級綜合醫院改擴建,花都區第二人民醫院易址新建,黃埔、增城及從化區中醫醫院易址新建等項目。促進區級醫院在區域醫療服務體系中的龍頭作用和城鄉醫療服務體系中的橋梁紐帶作用有效落實,到2027年底,不少于18家區級公立醫院達到三級醫院服務能力水平。

二是支持大力發展社區醫院,支持有條件的區結合城市更新等項目新建社區醫院,鼓勵新建的城市社區衛生服務中心、鎮衛生院按照社區醫院建設標準進行建設。按照“一街道一中心、一鎮一衛生院”的標準,完善基層醫療衛生機構服務網絡。根據鎮街行政區劃調整,新建白云區大源街社區衛生服務中心、增城區荔湖街社區衛生服務中心;擴建建筑面積不符合要求的社區衛生服務中心,新建或公建配套項目的社區衛生服務中心按最新的建設標準獨立或相對獨立設置。力爭按照“每3萬—10萬居民規劃設置1所社區衛生服務中心”的標準,進一步完善基層醫療衛生機構服務網絡。結合實際需求,對單個社區衛生服務中心、鎮衛生院服務人口規模過大的區域,引導城市更新項目增配社區衛生服務中心或鎮衛生院。

規劃至2025年,力爭區屬公立醫院及基層醫療衛生機構每千常住人口床位數不低于1.4張;至2035年,區屬公立醫院與基層醫療衛生機構床位規模與千人指標實現進一步增長。

(三)調整結構,優化健康服務體系供給。

1.完善嶺南特色中醫藥服務體系建設。

打造中醫藥服務高地,發揮嶺南中醫藥特色和優勢。依托高水平三甲中醫醫院擴大優質中醫藥健康服務的覆蓋面,包含廣東省第二中醫院越秀院區與黃埔院區改擴建,廣州中醫藥大學第一附屬醫院改擴建及其花都院區新建,廣東省中醫院南沙醫院新建,廣州中醫藥大學第三附屬醫院荔灣龍溪總院改擴建,南方醫科大學中西醫結合醫院改擴建,廣州醫科大學附屬中醫醫院(廣州市中醫醫院)同德院區改擴建與天河院區新建等項目。夯實基層中醫藥服務基底,依托區級中醫醫院建設,包含黃埔、增城及從化區中醫醫院易址新建等項目,加強中醫特色優勢專科。依托社區衛生服務中心與鎮衛生院提高基層中醫藥服務能力,到2025年,社區衛生服務中心和鎮衛生院100%設置中醫館。

依托廣州中醫藥大學第一附屬醫院、廣東省中醫院建設國家中醫疫病防治基地和國家中醫緊急醫學救援基地。實施中醫藥康復服務能力提升工程,力爭到2025年,三級中醫醫院全部設置康復科、二級中醫醫院康復科設置比例不低于80%。

到2025年,每千常住人口擁有中醫醫院床位數力爭不低于0.85張;到2035年中醫醫院床位規模適度增長。

2.加強婦幼健康服務體系建設。

以廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)為網頂,以區級婦幼保健機構、各級婦女兒童專科醫院以及綜合醫院婦產科、兒科為骨干,以基層醫療衛生機構為網底,以綜合救治能力較強的大中型綜合醫院、相關科研教學機構為技術支撐,加強婦幼健康服務體系建設。鞏固危重孕產婦和危重兒童救治網絡,加強市、區級救治中心建設,強化危重癥救治保障。

發揮優質婦幼醫療資源輻射帶動作用。擴建廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)婦嬰院區,新建其花都、南沙、增城三個院區,新建廣州醫科大學附屬第三醫院黃埔院區、廣州醫科大學附屬從化婦女兒童醫院,擴建廣東省婦幼保健院越秀院區,將廣東省生殖醫院建設為三級專科醫院。

強化區級婦幼保健機構力量,原則上每個區應設置1所政府舉辦的、標準化的區級婦幼保健機構,加快推進婦幼保健機構標準化、規范化建設,擴建越秀、荔灣、南沙區婦幼保健院,易址新建黃埔區婦幼保健院,新建海珠區婦女兒童醫院。

到2025年,每千名兒童擁有兒科床位數力爭達到3.0張,結合人口增長與年齡結構變化等情況,到2035年婦產科及兒科床位規模適度增長。

3.推進康養護理醫療服務體系建設。

提升康復護理、醫養結合等專科資源配置,合理布局綜合醫院老年醫學科、護理院、康復療養機構、安寧療護機構等,推進形成資源共享、機制銜接、功能優化的老年人健康服務網絡。通過支持醫療資源豐富的地區將部分公立醫療機構轉型為護理院和康復醫院、支持社會力量舉辦等方式,增加康復、護理等專科醫療機構數量。支持盤整優質醫療設施周邊低效用地及物業,推動醫院改擴建、新建等項目實施落地,擴大接續性服務供給,提升醫康養服務能力。以康復醫院、綜合醫院(中醫醫院)康復醫學科、康復醫療中心為主體,以基層醫療衛生機構為基礎,發展康復醫療服務體系。

一是加強康復醫院建設,鼓勵以新建、城市一二級醫院轉型等多種方式,在重要醫療資源周邊合理規劃布局。加快廣東省工傷康復醫院白云院區、廣州市老年病康復醫院(廣州市東升醫院)改擴建以及廣州市老年醫院新建項目。二是加強二級以上綜合醫院(中醫醫院)康復醫學科及老年醫學科建設,支持有條件的社區衛生服務中心和鎮衛生院設立和增加康復護理、安寧療護床位,開設養老服務。三是規范社會辦醫發展,支持和引導社會力量舉辦規模化、連鎖化的康復、護理等醫療中心或醫養康護中心。四是加強安寧療護服務能力建設,通過設置相對獨立的安寧療護病區與病房、增加和提供安寧療護服務床位、探索開展居家安寧療護,構建以二級醫療機構為支撐,醫養結合機構、康復護理機構、基層醫療衛生機構為主體,社會力量共同參與的多元安寧療護服務體系。

到2025年,爭取每千常住人口康復床位數達到0.5張;到2035年,康復床位規模與千人指標實現進一步增長。

4.加快心理健康和精神衛生服務體系建設。

以精神衛生中心、精神專科醫院和綜合醫院精神科為主體,以基層醫療衛生機構和精神疾病社區康復機構為基礎,以社會心理服務機構為補充,完善心理健康和精神衛生服務體系。

積極創建國家精神區域醫療中心,擴建廣州醫科大學附屬腦科醫院白云院區,支持中山大學附屬第三醫院依托精神(心理)科優勢建設精神衛生中心。持續加強區級精神衛生醫療資源配置,各區至少在1所綜合性醫院或慢性病防治機構建設有病床的精神專科(含精神科專科醫院)。花都、南沙、從化、增城等服務人口多且地市級機構覆蓋不到的區,每個區至少建設100張精神專科床位。新建廣東省人民醫院花都院區(廣東省精神衛生中心),擴建中新廣州知識城醫院(新龍鎮中心衛生院、黃埔區精神衛生防治中心)、番禺區第三人民醫院(番禺區岐山醫院、番禺區精神衛生中心)、南沙區第三人民醫院(南沙區精神衛生中心),補齊外圍黃埔、花都、番禺及南沙區精神醫療資源短板。支持二級以上綜合醫院根據醫療需求開設精神心理門診、病房。支持社區衛生服務中心、鎮衛生院設立精神(心理)科門診。

到2025年,每千常住人口精神科床位數力爭達到0.6張;到2035年,精神科床位規模與千人指標實現進一步增長。

5.強化腫瘤防治網絡建設。

擴容優質腫瘤專科資源以提高收治能力、支撐科研創新。依托中山大學腫瘤防治中心建設國家腫瘤區域醫療中心、廣東國際腫瘤醫學中心,強化腫瘤專科優勢,助力打造區域醫療高地。擴建中山大學腫瘤防治中心越秀院區與黃埔院區,新建中山大學腫瘤醫學科學中心天河院區、廣州醫科大學附屬腫瘤醫院南沙院區,形成中心城區、南沙與中新廣州知識城(以下簡稱知識城)三個腫瘤專科診療中心。

中心城區外圍依托南方醫科大學南方醫院改擴建、中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區新建等項目,擴容腫瘤科醫療資源。花都、番禺、從化、增城等外圍地區,依托花都區人民醫院(花都區救治中心)易址新建,中山大學附屬仁濟醫院新建,番禺區中心醫院、廣州醫科大學附屬第二醫院番禺院區、南方醫科大學第五附屬醫院、南方醫科大學南方醫院增城院區(增城區中心醫院)、廣州醫科大學附屬第四醫院(增城區人民醫院)擴建等項目,實現腫瘤科醫療資源與收治能力的擴容。

規劃至2025年及2035年,腫瘤科床位規模實現進一步增長。

(四)醫防融合,加強公共衛生應急體系建設。

1.“平急兩用”醫療衛生設施。

按照廣州市“平急兩用”公共基礎設施建設要求,重點推進醫療衛生設施平急轉型升級,強化醫療應急服務點升級改造,加強區級醫療衛生機構應急醫療和物資保障體系建設。推進基層醫療衛生機構提標擴能,強化發熱門診(診室)規范化建設,依托區級醫院和基層醫療衛生機構,優化儲備一批醫療應急服務點,“平時”滿足周邊居民日常診療服務需求,“急時”轉為定點醫療機構。

加大突發事件緊急醫學救援設施建設力度,加快推進廣州市應急醫院(廣州市紅十字會醫院白云院區)、廣州市緊急醫學救援指揮中心建設,加快推進國家級緊急醫學救援基地建設。做強做優市級疾病預防控制中心,以廣州醫科大學附屬市八醫院為載體,建設市級公共衛生臨床中心。

加強醫療機構設施“平急兩用”改造建設。加快推進全市二級以上醫院(含二級)發熱門診、可轉換傳染病區、可轉換ICU升級改造,完善發熱門診監測哨點建設機制,強化傳染病監測、醫療廢棄物處理、急診急救能力。推進“平急結合”醫院建設,建立醫院建筑平急轉換體系,到2025年,全市建設“平急結合”醫院9家。

2.疾病預防控制體系。

依托廣東省創建國家級區域公共衛生中心和建設省級區域公共衛生中心的有關部署,強化廣州市疾病預防控制中心創建省級區域公共衛生中心的布局建設。疾病預防控制機構設置上,擴建廣東省疾病預防控制中心(廣東省高水平疾病預防控制中心)、廣州市疾病預防控制中心,易址新建海珠、荔灣、黃埔、花都、增城區疾病預防控制中心,擴建越秀、白云區疾病預防控制中心。依托海珠區人民醫院、白云區公共衛生醫院新建,試點設置區級公共衛生臨床中心,并支撐進一步推廣區級公共衛生臨床中心設置。鎮衛生院和社區衛生服務中心加掛“鎮(街道)疾病預防控制中心”牌子。

其他專科疾病防治機構設置上,改擴建廣東省職業病防治院,建設廣東省突發職業與環境疾病(化學中毒與核輻射)醫學應急救援中心,改擴建廣州市皮膚病防治所,新建南方醫科大學皮膚病醫院(廣東省皮膚病醫院)新院區(含綜合醫院功能),改擴建廣州市胸科醫院越秀院區、新建廣州市胸科醫院南部院區。

3.重大傳染病救治體系。

在省、市級層面,依托廣東省第二人民醫院、廣州中醫藥大學第一附屬醫院、廣州醫科大學附屬第一醫院建設3所省級重大疫情救治基地,確立廣州醫科大學附屬市八醫院、廣州市胸科醫院、中山大學附屬第三醫院嶺南醫院、廣東省第二人民醫院作為定點救治醫院,聯動大型綜合醫院作為戰略儲備醫院。

在區級層面,強化傳染病“早診早治”平臺及救治后備,花都、番禺、南沙、從化、增城五區依托市、區屬三級綜合醫院設立區級定點救治醫院。提升重癥床位(含可轉換重癥床位)規模,省部屬、市屬綜合醫院的重癥床位(含可轉換重癥床位)規模提升至8%,在南沙北、從化北、增城北等薄弱片區增補設有傳染病區的二級以上綜合醫院。

在鎮街層面,依托綜合醫院、基層衛生醫療機構發熱門診(診室)布局傳染病監測哨點。實現二級以上醫院發熱門診及衛生院、社區衛生服務中心發熱診室(門診)規范化建設全覆蓋。

4.醫療應急管理和救治體系。

在市級層面,實施“1+5+5”策略:高標準易址新建廣州市緊急醫學救援指揮中心。建設5家省、市級緊急醫療救治基地:改擴建廣東省第二人民醫院民航院區作為省級緊急醫學救援基地、新建廣東省中醫院南沙醫院作為省中西醫結合應急救治中心、新建廣州市應急醫院(廣州市紅十字會醫院白云院區)作為市級緊急醫學救援基地、新建廣州市第十二人民醫院黃埔院區作為市核輻射與化學中毒救援基地、擴建廣州醫科大學附屬第二醫院番禺院區作為市南部應急醫療中心。針對5類疾病緊急醫療需求建設5家市級專科疾病緊急醫療基地:改擴建或新建廣州醫科大學附屬第三醫院(孕產)、廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)(兒科)、廣州市紅十字會醫院(燒傷)、廣州醫科大學附屬腦科醫院(心理)及廣州醫科大學附屬市八醫院(傳染病)。

在區級層面,實施“5+5”策略,中心城區劃定5片區,以10家區域急救醫療中心為核心(東片以廣州醫科大學附屬第五醫院、中山大學附屬第三醫院為核心,西片以中國人民解放軍南部戰區總醫院、廣州醫科大學附屬第一醫院大坦沙院區為核心,南片以廣州醫科大學附屬第二醫院、廣州市紅十字會醫院為核心,北片以南方醫科大學南方醫院、廣州中醫藥大學第一附屬醫院為核心,中片以中山大學附屬第一醫院、廣州市第一人民醫院為核心),聯動位于中心城區外圍的緊急醫療基地作后備。針對外圍地區人口分散、急救力量薄弱的特征,將外圍五區作為5個獨立急救片區,各設1所指揮中心,并依托區屬以上三級綜合醫院各新增1—2家區域急救醫療中心。通過新納入120急救網絡醫院或新增急救站等方式,增加知識城、花都西、花都東、番禺北、從化中心、從化北、增城北等外圍地區急救網絡覆蓋面,擴大海珠中、芳村、天河北等地區網絡醫院的急救容量。

五、各區醫療衛生設施規劃

(一)越秀區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達20.0張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達20.0—22.0張。

依托越秀區健康醫療中心的目標定位,重點針對優質醫療資源高度集中、空間資源緊張的特點,規劃策略以整合現有醫療衛生資源、優化分級診療結構與服務品質為主。

總體空間布局方面,控制綜合醫院及大型專科醫院或其院區的改擴建規模。鼓勵省部屬、市屬大型醫院疏解部分床位資源至外圍地區新院區,提高優質醫療資源布局的均衡性。

推進分級診療格局建設方面,發揮國家醫學中心、國家重點實驗室等優質醫療資源集聚優勢,打造粵港澳大灣區醫學中心。依托中山大學附屬第一醫院越秀院區、廣東省人民醫院、中山大學孫逸仙紀念醫院越秀院區、廣東藥科大學附屬第一醫院等改擴建項目,結合周邊閑置物業盤活,釋放空間資源支持臨床研究、人才培養與技術創新。

整合區屬醫院與社區衛生服務中心力量,適度擴建區屬醫院及社區衛生服務中心以補強其服務能力。發揮區屬專科醫院特色,依托廣州市正骨醫院東風東院區、越秀區骨傷康復醫院(越秀區第二中醫醫院)、越秀區中醫醫院等改擴建項目,強化區屬醫院專科優勢。推進已有社區衛生服務中心改擴建方案,同時規劃新增華樂街社區衛生服務中心,強化基層醫療前端保健預防、首診首治與后端康復照護的力量,分流高等級大型醫院的就診壓力。

調整優化結構方面,充分利用區內優質醫療資源優勢,強化優勢專科,大力發展薄弱專科。支持發展特色專科,推進中山大學附屬口腔醫院越秀院區、廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)婦嬰院區、廣州醫科大學附屬腫瘤醫院越秀院區、廣州市胸科醫院越秀院區改擴建項目。加快推進廣州市正骨醫院東風東院區改擴建項目,打造大灣區中醫骨傷科龍頭醫院。鼓勵區域醫療中心加大對基層醫療衛生機構康復、安寧療護等科室的支持,鼓勵有條件的基層醫療衛生機構增設康復和護理功能床位,承擔康復、護理等醫療服務。推進落實越秀區婦幼保健院、廣東省婦幼保健院越秀院區改擴建工程,補齊專科短板。

醫防融合方面,創新醫防協同機制,完善應急救治能力。推動全區傳染病預防與醫療救治資源整合,優先保障中心城區突發公共衛生事件應急救治能力。推進落實越秀區疾病預防控制中心改擴建項目,同時支持區屬公立醫院發熱門診與傳染病區建設,發展區一級醫療機構將公共設施轉換為應急醫療救治設施的能力,保障應急期間平急轉換。

(二)海珠區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達7.0張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達7.2—8.5張。

依托海珠區打造醫療區域性中心的戰略定位,重點針對醫療資源分布不均衡、三級醫院人滿為患、基層醫療衛生機構資源閑置的特點,規劃策略以強化優質醫療資源均衡布局、完善區域醫療設施短板、有序適度擴大醫療衛生設施規模、優化分級診療結構與服務品質為主。

總體空間布局方面,加快區內醫療資源擴容和均衡布局,重點補強區屬二級以上醫院及社區衛生服務中心的規模與服務能力。整合優化北部、中部現有較集中的醫療衛生資源,推進落實瀝滘村規劃新增的中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區、海珠區婦女兒童醫院,一定程度上補足東部、南部醫療資源缺口,基本形成優質均衡的衛生健康服務體系。

推進分級診療格局建設方面,支持區內優質醫療資源發展。增補高水平三級綜合醫院,支持省部屬、市屬的三甲醫院建設項目落地,協助中山大學孫逸仙紀念醫院海珠灣院區新建項目,推進南方醫科大學中西醫結合醫院、廣東省第二人民醫院琶洲院區、廣州市紅十字會醫院改擴建項目。

重點增補區屬二級以上醫院及社區衛生服務中心的缺口、規模與服務能力。支持區屬三級醫院建設,推進落實海珠區人民醫院新建項目,擴大現有社區衛生服務中心規模,加快推進應建未建以及未達到建設標準的基層醫療衛生機構新建、改擴建工作,提升區屬醫療機構的服務能力,推動區屬醫療機構成為三甲醫院深入基層、分流病患的通道與基地。

調整優化結構方面,結合海珠區專科特色,強化專科優勢。推進南方醫科大學珠江醫院改擴建項目。提升婦幼健康服務能力,以三級專科醫院標準推進海珠區婦女兒童醫院建設,擴大婦女兒童醫療衛生資源供給。優化建設中醫藥服務網絡,擴大南方醫科大學中西醫結合醫院規模,推進落實海珠區中醫院易址新建項目。規劃海珠區口腔醫院易址新建,同時支持發展腦病、骨傷、婦科等重點專科項目。

醫防融合方面,全方位織牢公共衛生體系,做優做強區級疾病預防控制中心。落實海珠區疾病預防控制中心易址新建工作,切實提升疾病預防控制能力,規劃以三級綜合醫院規模新建海珠區人民醫院,未來兼區公共衛生臨床中心功能,承擔區應急醫院功能。

(三)荔灣區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達6.0張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達6.2—8.0張。

依托荔灣區粵港澳大灣區醫藥健康綜合試驗區的定位,重點針對優質資源總量不足、布局不均衡的特點,規劃策略以強化優質醫療資源空間布局、推動優質資源擴容為主。

總體空間布局方面,推動優質資源擴容,助力南北均衡發展。擴建廣州醫科大學附屬第一醫院大坦沙院區、廣州市荔灣中心醫院荔枝灣院區,易址新建廣州造船廠醫院,打造區級高水平三級綜合醫院,增強對荔灣區快速增長人口的服務能力,提升優質醫療資源服務水平。

推進分級診療格局建設方面,強化重點專科建設,補充高水平醫療機構。北部擴建廣州醫科大學附屬第三醫院荔灣院區,形成呼吸及婦產科專科優勢;南部擴建廣州中醫藥大學第三附屬醫院荔灣龍溪總院及廣州醫科大學附屬腦科醫院芳村院區,形成中醫骨傷科及精神科優勢專科。

整合多元醫療力量,提升基層醫療衛生服務能力。整合區屬醫院與社區衛生服務中心力量,根據人口增長需求,適度擴建區屬醫院及社區衛生服務中心,以補強其服務能力。

調整優化結構方面,強化婦幼保健服務能力,健全中醫藥服務體系,加強專科實力。擴建荔灣區婦幼保健院(兒童醫院)、廣州中醫藥大學第三附屬醫院荔灣龍溪總院,提升荔灣區婦幼保健服務、中醫服務能力。擴建廣州市第一人民醫院鶴洞分院、廣州醫科大學附屬口腔醫院荔灣院區,提升五官科、口腔科等專業實力。

醫防融合方面,完善疾病預防控制體系,健全聯防聯控機制。完成荔灣區疾病預防控制中心易址新建項目,增強疾控能力。加強區級疾病預防控制中心與其他部門聯合進行流行病監測、預警、調查、處置的機制。

(四)天河區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達6.2張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達6.5—8.0張。

依托天河區高水平健康區域標桿的定位,重點針對公立醫療機構主體地位不突出、優質醫療資源配置水平較弱、社區衛生服務網底有待加強的特點,規劃策略以均衡醫療衛生設施布局、擴容優質醫療資源、擴建基層醫療設施為主。

總體空間布局方面,加快優質醫療資源擴容和區域均衡布局。西部重點補強區屬二級以下醫院及社區衛生服務中心的規模與服務能力;東部新建中山大學附屬第六醫院珠吉院區(天河區第二人民醫院),擴建南方醫科大學第三附屬醫院中山大道院區,形成2家1000床以上高水平三級綜合醫院;中部擴建暨南大學附屬第一醫院、中山大學附屬第三醫院天河院區,形成2家1000床以上高水平三級綜合醫院;在北部通過城市更新,新建廣東省骨科研究院長興院區、漁沙坦規劃醫院等高水平三級綜合醫院,增強對片區快速增長人口的服務能力。

推進分級診療格局建設方面,提升醫院硬軟件實力,支持特色專科建設。重點增加東部、北部醫療資源配置。結合天河區現有專科特色,依托中山大學附屬第三醫院天河院區、中山大學附屬第六醫院員村院區、天河區中醫醫院(天河區中心醫院)、廣州醫科大學附屬中醫醫院(廣州市中醫醫院)天河院區等醫院,形成肝病、腦病、免疫疾病、胃肛腸、中醫與骨科等優勢專科,并填補婦兒專科空白。新建中山大學附屬口腔醫院天河院區、中山大學腫瘤醫學科學中心天河院區,形成口腔及腫瘤科優勢專科,填補區域內大型公立三甲口腔專科醫院的空白。

提升基層醫療服務能力,擴展基層醫療衛生服務類型。擴大社區衛生服務中心規模,整合二級以下綜合醫院、護理站等醫療資源,引導其轉為基層醫療衛生設施的補充,適度擴建區屬醫院及社區衛生服務中心以補強其服務能力。

調整優化結構方面,優化全生命周期健康服務,健全醫康護養服務體系。依托廣州體育學院附屬體育醫院增補康復功能床位,新建天河區婦女兒童醫院,提升天河區康養、婦幼保健服務水平。

醫防融合方面,做優天河區疾病預防控制中心,提升公共衛生防控能力。加強區級疾病預防控制中心與其他部門聯合進行流行病監測、預警、調查、處置的機制。

(五)白云區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達7.0張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達7.2—8.5張。

依托白云區建設區域醫療服務中心的目標定位,重點針對醫療設施較充足但醫療資源分布不均衡的特點,規劃策略以整合現有醫療衛生資源、合理均衡布局、完善短板區域、加強基層醫療衛生服務能力為主。

總體空間布局方面,支持在醫療資源較欠缺的西部、中北部布局規劃新增醫療機構,適度擴容現有優質醫療資源。引進廣東省人民醫院白云院區、南方醫科大學皮膚病醫院(廣東省皮膚病醫院)新院區、廣州市第一人民醫院白云湖分院、廣州醫科大學附屬腦科醫院白云院區等優質醫療資源落戶白云新城、白云湖數字科技城、廣州醫藥健康谷,促進優質醫療資源向西部、中北部延伸。

推進分級診療格局建設方面,發揮區內三甲醫院優勢,對標國際一流標準,高標準推進高水平醫院建設。落實南方醫科大學南方醫院、廣州中醫藥大學第一附屬醫院白云醫院、廣州醫科大學附屬市八醫院嘉禾院區等省屬、市屬醫院改擴建項目及廣東省人民醫院白云院區、南方醫科大學皮膚病醫院(廣東省皮膚病醫院)新院區等規劃新增項目,發展前沿醫療技術,建設白云醫療衛生服務高地。

整合區屬醫院與社區衛生服務中心力量,適度增補區屬醫院及社區衛生服務中心以補強其服務能力。推進南方醫科大學南方醫院白云分院(白云區人民醫院)建設,加快廣州中醫藥大學第一附屬醫院白云醫院擴建步伐,加強區屬醫院與三甲醫院合作共建,將南方醫科大學南方醫院白云分院(白云區人民醫院)建成區域內醫療服務中心,輻射帶動全區衛生健康事業發展。完善基層醫療衛生服務網絡,按片區合理布局區域型社區醫院,推進大源街社區衛生服務中心新建項目以及行政區劃調整后的太和鎮衛生院設置工作,利用公建配套解決基層醫療衛生機構業務用房緊張問題。

調整優化結構方面,結合白云區已有專科特色并依托專科醫院新建、改擴建項目,強化專科優勢。結合城市更新和政府收儲等土地整備方式推進白云區婦幼保健院等一批易址新建項目,推進以三級醫院標準新建廣州市應急醫院(廣州市紅十字會醫院白云院區)、廣州醫科大學附屬口腔醫院白云院區等專科醫院,落實廣州醫科大學附屬中醫醫院(廣州市中醫醫院)同德院區、廣州中醫藥大學第一附屬醫院及其白云醫院改擴建項目,鞏固中醫、婦兒專科優勢并形成緊急醫學、心腦血管等新專科優勢。

醫防融合方面,織牢公共衛生防護網,提高衛生應急能力。加強緊急醫學救援體系建設,依托廣東省第二人民醫院民航院區建設廣東省省級緊急醫學救援基地。完善疾病預防控制體系,高起點新建白云區公共衛生醫院、改擴建白云區疾病預防控制中心等公共衛生機構。

(六)黃埔區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達7.5張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達7.5—9.0張。

依托黃埔區區域醫療衛生服務高地的定位,重點針對醫療資源分布不均、基層醫療衛生設施分布地域差異大、南密北疏的特點,規劃策略以南部海絲城片區完善提質、盤活存量,中部科學城片區整合優化、補齊短板,北部知識城片區重點培育、優先保障為主。

總體空間布局方面,積極引導海絲城片區優質醫療資源向科學城、知識城片區延伸。重點提高科學城、知識城片區醫療服務能力,加快優質醫療資源擴容,適度調整大型綜合醫院布局,適度增補二級以上綜合醫院及區屬公立醫院。高標準配置市區統籌級醫療衛生設施,整合優化南部片區現有醫療衛生資源,結合黃埔東路沿線存量地區城市更新統籌增強設施供給,鼓勵就地改造和發展受限的大型醫療衛生機構逐漸遷移或選址至中部及北部地區。

推進分級診療格局建設方面,集中高水平醫院優勢資源,保障大型優質醫療衛生設施落地。北部以南方醫科大學南方醫院知識城院區新建、中山大學腫瘤防治中心黃埔院區改擴建為主;中部以廣東省人民醫院黃埔院區新建、中山大學附屬第三醫院嶺南醫院改擴建、廣東省第二中醫院黃埔院區改擴建、廣州醫科大學附屬第三醫院黃埔院區新建為主;南部以中山大學附屬第一醫院黃埔東院區(腦科學中心)改擴建、廣州市第十二人民醫院黃埔院區新建、廣州醫科大學附屬第五醫院改擴建為主,建成全面覆蓋、輻射區域的醫療衛生服務網絡體系,實現區域內高水平醫院全覆蓋。

推進區屬醫院能力提升工程,支持中新廣州知識城醫院(新龍鎮中心衛生院、黃埔區精神衛生防治中心)改擴建、黃埔區中醫醫院易址新建、廣州開發區醫院永和院區新建和西區院區改擴建、黃埔區婦幼保健院易址新建等項目建設,進一步增強區屬公立醫院硬實力。完善基層醫療服務體系,高標準建設社區衛生服務機構。每個鎮街設置1處社區醫院,設置50—100張床位;每增加3萬—5萬人且不能滿足15分鐘生活圈服務要求的,原則上設置1處社區衛生服務中心或社區醫養結合服務中心;每個社區原則上設置1處社區衛生服務站或村衛生站,滿足5分鐘生活圈服務要求。

調整優化結構方面,結合黃埔區人口結構、醫療服務需求的變化及現有專科特色,依托各專科醫院新建、改擴建項目,重點加強婦幼、腫瘤、口腔、眼科、皮膚、康復等專科機構設置和資源配置。完善中醫藥服務體系,調整完善中醫醫療資源布局,推進黃埔區中醫醫院易址新建、廣東省第二中醫院黃埔院區改擴建項目,推進廣州市皮膚病醫院(廣州市皮膚病防治所)黃埔院區新建、黃埔區婦幼保健院易址新建、中新廣州知識城醫院(新龍鎮中心衛生院、黃埔區精神衛生防治中心)改擴建等項目,形成皮膚病、精神、婦兒等專科優勢。

醫防融合方面,織牢公共衛生防護網,健全完善醫療救治網絡,提高衛生應急能力。構建區疾控中心—社區衛生服務中心(鎮衛生院)—社區衛生服務站(村衛生站)三級疾病預防控制體系。

(七)花都區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達4.0張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達4.5—6.0張。

依托花都區布局國際級醫療機構的目標定位,重點針對醫療資源供給總量不足、空間分布不均衡、缺乏優質醫療資源的特點,規劃策略以加快補齊醫療設施短板、增補優質醫療設施、完善基層醫療衛生服務網絡為主。

總體空間布局方面,支持高水平建設省部屬、市屬綜合醫院及大型專科醫院或其院區,鼓勵醫療設施向外圍地區傾斜。建設廣州空港醫療中心,重點結合機場、高鐵站等對外交通樞紐集中布局、提高設施對外輻射能力。整合中部現有醫療衛生資源,優化分級診療結構與服務品質;鼓勵新增醫療設施補足西部與東部的缺口。

推進分級診療格局建設方面,依托南部空鐵聯運走廊樞紐,圍繞空港地區布局國際級醫療機構,形成輻射全國的醫療產業生態圈。加快推進中山大學附屬仁濟醫院、廣東省人民醫院花都院區(廣東省精神衛生中心)、廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)花都院區、廣州中醫藥大學第一附屬醫院花都院區等新建項目,填補花都區省部屬、市屬醫院的空缺。

重點補齊地區短板,加快建設區屬醫院及社區衛生服務中心以補強其服務能力。依托桐悅花園社區衛生服務中心、平西安置區社區衛生服務中心等多個社區衛生服務中心新建及秀全社區衛生服務中心擴建項目,保障鄉村基本的初級診療服務與藥事服務,完善基層服務網底。

調整優化結構方面,結合花都區本身已有專科特色,依托各醫院新建、擴建項目補強專科優勢。支持廣東省人民醫院花都院區(廣東省精神衛生中心)、廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)花都院區、廣州中醫藥大學第一附屬醫院花都院區、廣州市中西醫結合醫院汽車城分院等新建項目,形成中醫與精神、婦兒、腫瘤、腎臟病等專科優勢。

醫防融合方面,織牢公共衛生防護網,提高衛生應急能力。加快落實花都區疾病預防控制中心建設項目。

(八)番禺區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達4.2張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達4.5—6.0張。

重點針對番禺區優質醫療資源總體不足、配置布局失衡的特點,規劃策略以補足醫療設施短板、強化特色專科建設、擴容優質醫療資源為主。

總體空間布局方面,適度擴容優質醫療資源,均衡區域資源配置,進一步完善片區醫療衛生設施布局,提升區域健康服務能力。南部擴建番禺區中心醫院,建設綜合應急大樓項目;北部改擴建番禺區第二人民醫院新院區,新建住院樓及發熱門診工程;西部南站片區新建番禺區第五人民醫院新院區(番禺區鐘村醫院);中部通過城市更新項目新建番禺區何賢紀念醫院新院區,擴建番禺區第六人民醫院新院區(雅居樂北苑醫院);東部蓮花灣片區改擴建廣州醫科大學附屬第二醫院番禺院區、番禺區第七人民醫院(番禺區石樓醫院)、番禺區第八人民醫院(番禺區石碁人民醫院)、番禺區新造醫院、番禺區化龍醫院,打造東部片區醫療衛生服務高地,提升優質醫療資源服務水平。

推進分級診療格局建設方面,提高專科服務能力,加強區域專科聯盟建設。依托番禺區中心醫院、番禺區中醫院、番禺區第三人民醫院(番禺區岐山醫院、番禺區精神衛生中心)改擴建項目,形成腫瘤、康復、婦兒、口腔及精神專科優勢;中東部依托廣東省婦幼保健院番禺院區(廣東省兒童醫院番禺分院)、廣東省中醫院大學城醫院擴建,形成婦兒與中醫專科優勢;蓮花灣片區依托廣州醫科大學附屬第二醫院番禺院區等改擴建項目,形成呼吸、心血管、緊急及重癥醫學專科優勢。

完善基層醫療衛生機構服務網絡,豐富基層醫療衛生服務類型。根據人口增長需求增加社區衛生服務中心、社區衛生服務站布點,整合區屬二級以下綜合醫院作為基層力量的補充。推進社區衛生服務機構標準化建設,強化常見病多發病診治、傳染病篩查、公共衛生服務和健康管理能力。

調整優化結構方面,提升婦幼保健服務水平,完善中醫藥服務體系。擴建廣東省婦幼保健院番禺院區(廣東省兒童醫院番禺分院)、廣東省中醫院大學城醫院、番禺區中醫院,增強婦幼保健、中醫服務能力。遠期新增床位預留一定空間支持社會辦醫發展,引導社會資本舉辦高質量、高水平、具有特色優勢的康復、長期護理、安寧療護等醫療機構。

醫防融合方面,健全“平急結合”疫情防控體系,完善應急網絡。擴建廣東省疾病預防控制中心(廣東省高水平疾病預防控制中心),新建番禺區公共衛生服務中心,擴大外圍地區急救網絡覆蓋面。

(九)南沙區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達4.5張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達6.5—8.0張。

推進醫療資源總量提升和結構優化,高起點建設南沙醫院群,增加優質醫療資源配置,創新發展高端醫療服務模式,整體提升醫療衛生服務能力和水平。支持推動醫教研產一體化布局,積極引進高端醫療項目和團隊,打造綜合醫療服務生態圈。加強區級醫院和基層機構建設,強化基層醫療服務能力,建設大灣區高水平醫療服務核心,滿足人民群眾多層次、個性化、精準化醫療服務需求。

總體空間布局方面,積極引進和支持優質資源供給,增補高水平醫院并擴大現有三級綜合醫院規模。以中山大學附屬第一(南沙)醫院、廣東省中醫院南沙醫院等優質資源為中心,相對集中布局一批高端醫療衛生設施,形成具有高質量、強競爭力、廣輻射力的醫療衛生新高地。支持中山大學附屬(南沙)口腔醫院、廣州醫科大學附屬腫瘤醫院南沙院區、廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)南沙院區等高水平醫院建設,增強對明珠灣、萬頃沙等重點板塊的服務能力,填補片區優質醫療資源缺口。強化均等服務,力爭將1所區辦綜合醫院、中醫醫院和婦幼保健機構建設達到三甲醫院水平。

推進分級診療格局建設方面,謀劃布局粵港澳大灣區高水平醫療衛生服務體系。推動省部屬、市屬三級醫院建設,著力推動中山大學附屬第一(南沙)醫院、廣東省中醫院南沙醫院、廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)南沙院區、中山大學附屬(南沙)口腔醫院、廣州醫科大學附屬腫瘤醫院南沙院區等重點建設項目,發揮優質醫療資源輻射、引領和溢出效應。依托南沙醫院群建設,補強體檢、康復、療養功能,打造協調發展、優質高效的全程健康管理醫療衛生服務體系。

支持擴建并增補區屬醫院及社區衛生服務中心,補強服務能力,整合區屬二級及以下醫院,作為基層醫療力量的有效補充。推進落實南沙區第六人民醫院、南沙區第三人民醫院(南沙區精神衛生中心)、南沙區第二人民醫院等區屬醫院改擴建項目。新建、改擴建一批社區衛生服務中心,提高社區衛生服務可及性,支持試點開展社區醫院建設,織密社區衛生服務機構網底。

調整優化結構方面,積極引進國內外知名頂尖專科資源,建設成為具有一定國際影響力的醫學診療中心和醫學科技創新的主要基地。吸引社會資本入駐高端醫療服務領域,支持社會力量設置高端綜合醫療、體檢康復、休閑療養機構,為打造醫教研產一體化、康養旅一體化的綜合醫療服務生態圈提供支撐。高水平建設中山大學附屬(南沙)口腔醫院、廣州醫科大學附屬腫瘤醫院南沙院區、廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)南沙院區等項目,形成消化、老年病、腫瘤、口腔、婦兒等專科優勢。加快建設中醫藥強區,以廣東省中醫院南沙醫院新建項目為依托,做強中醫醫療機構,鞏固中醫藥特色優勢。

醫防融合方面,健全和完善公共衛生和疾病預防控制體系,加快補齊公共衛生短板。逐步健全以南沙區疾病預防控制中心為主體、社區衛生服務中心為網底的區域疾病預防控制工作網絡。

(十)從化區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達4.2張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達4.5—6.0張。

依托從化區建設鄉村振興、和諧共生的健康促進區的定位,重點針對優質醫療資源不足、基層醫療衛生機構配置較為落后的特點,規劃策略以擴容優質醫療資源、強化基層醫療能力為主。

總體空間布局方面,優化醫療資源布局,提升邊遠地區健康服務覆蓋。擴大現有三級綜合醫院(南方醫科大學第五附屬醫院)規模,形成1家1500床三級綜合醫院,強化對全區的輻射作用;在北部通過新建1處不低于500床的二級以上綜合醫院(意向為南方醫科大學第五附屬醫院醫養結合院區),滿足北部居民常見病就診與住院需求,并作為片區急救中心。

推進分級診療格局建設方面,依托重點醫院,推進醫聯體新模式建設。繼續支持南方醫科大學第五附屬醫院建設成為廣州北部的區域醫療中心,依托南方醫科大學第五附屬醫院改擴建、從化區中醫醫院易址新建、廣州醫科大學附屬從化婦女兒童醫院新建項目,形成婦兒與中醫專科優勢。繼續深化現有“從化區醫健體”和“從化區醫共體”合作框架,進一步推進康復專科醫聯體、中醫醫聯體等特色醫聯體建設。

加強基層醫療衛生機構建設,扶持培育特色科室。根據建設用地拓展及人口增長需求擴建太平鎮、良口鎮中心衛生院等鎮衛生院,強化基層常見病首診、后端康復與處理急救需求等能力。積極協調市屬名院與鎮衛生院深入開展結對幫扶工作,為各衛生院扶優培強1—2個特色科室。

調整優化結構方面,提升婦幼保健服務能力,強化中醫醫療預防保健特色優勢。新建廣州醫科大學附屬從化婦女兒童醫院,易址新建從化區中醫醫院,強化從化區婦幼保健、中醫服務能力。

醫防融合方面,完善疾控預防、應急醫療救治設施。依托市、區屬三級綜合醫院設立區級定點救治醫院,提升區域傳染病防治水平。

(十一)增城區。

規劃至2025年,每千常住人口床位數達4.3張。規劃至2035年,每千常住人口床位數達4.5—7.0張。

依托增城區廣州東部區域醫療中心的定位,重點針對醫療資源總量不足、基層醫療衛生機構資源突出的特點,規劃策略以引進整合醫療衛生資源、拓展優質醫療資源總量、優化分級診療結構與服務品質為主。

總體空間布局方面,支持醫療資源適度擴容,拓展優質醫療資源總量。重點推動優質醫療衛生資源向新塘、科教城片區和中北部薄弱地區延伸,促進優質醫療衛生資源均衡布局。

推進分級診療格局建設方面,依托優質醫療資源增量擴容,積極打造廣州東部區域醫療中心。擴大現有三級醫院規模,加快推進廣州醫科大學附屬第四醫院(增城區人民醫院)、南方醫科大學南方醫院增城院區(增城區中心醫院)、廣州科教城醫院、廣州醫科大學附屬市八醫院綜合醫療院區等省屬、市屬醫院建設工程。

合理增設社區衛生服務中心,進一步完善社區衛生服務中心標準化建設。新建荔湖街社區衛生服務中心,將荔城街社區衛生服務中心搬遷至增城區婦幼保健院,支持中新鎮衛生院、派潭鎮中心衛生院、永寧街社區衛生服務中心、荔城街社區衛生服務中心按二級醫院規模建設發展。

調整優化結構方面,依托專科醫院新建、改擴建項目,填補優質專科醫療資源缺口。易址新建增城區中醫醫院,促進中醫藥強區建設。新建廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心(廣州市婦女兒童醫療中心)增城院區,將其打造成為粵港澳大灣區婦女兒童專科核心醫院,成為國內領先、國際先進的三甲婦幼保健院。依托康養護理類專科醫院規劃新增項目,形成康復專科優勢。

醫防融合方面,以區內大型三級綜合醫院為依托,打造集急性創傷救治、中毒救治、傳染病隔離收治等功能為一體的東部地區醫療應急救治中心。高標準易址新建增城區疾病預防控制中心,構建以區疾控中心為指導,區二、三級醫院為依托,鎮街醫療衛生機構及村衛生站為網底的區、鎮(街)、村三級突發公共衛生事件監測和報告網絡。

六、保障措施

(一)加強組織協調,落實各級責任。

建立健全衛生健康、發展改革、財政、規劃自然資源、住房城鄉建設、人力資源社會保障等多部門共同參與、分工協作的協調機制,協同推進規劃落實。各級衛生健康行政部門要充分發揮醫療衛生設施建設項目行業主管作用。

加強市區聯動,推進重點項目建設,市級部門要做好統籌把總,搭建工作平臺,科學合理規劃布局全市醫療衛生資源;區級部門要結合各區規劃和人口分布,引優提質、補齊缺口,按規劃要求制定年度建設計劃,加強區屬醫院建設,完善基層衛生設施,提升區域醫療衛生服務水平。

(二)強化監督評價,推進規劃落實。

建立健全科學合理的監測評估機制,市、區衛生健康行政部門應按規劃實施進度定期開展階段性實施效果評估,重點跟蹤落實重大項目的推進情況。建立規劃動態調整機制,對規劃實施情況進行及時反饋和修正,及時適應經濟社會發展需要,確保高質量完成規劃目標。

(三)合理控制規模,彈性調配床位。

落實《廣東省醫療衛生服務體系“十四五”規劃》《“十四五”廣州市區域衛生規劃》等文件要求,嚴格控制公立醫院單體(單個執業地址)床位規模的不合理增長,新設置的區屬綜合性醫院床位數一般以600—1000張左右為宜;市屬綜合性醫院床位數一般以1000—1500張左右為宜;省屬及以上綜合性醫院床位數一般以1500—3000張左右為宜。承擔國家醫學中心和區域醫療中心任務的,可根據需求適當增加單體床位規模。

結合廣州市經濟社會發展、未來人口規模結構變化及醫療衛生事業發展新形勢新任務,根據實際需要彈性設置綜合醫院、專科醫院(含婦幼保健院)等醫療衛生機構床位規模。既滿足整體資源均衡配置的需要與片區內剛性管控要求,也增加項目的選址彈性并保障實施落地性。

(四)完善投入機制,培育多元主體。

完善以政府為主導的職責明晰、分級負責的多元醫療衛生財政投入和保障機制,按照醫療衛生領域事權和支出責任劃分,市、區兩級財政分別按規定落實各項投入政策。市、區衛生健康部門要提高財政資金使用績效,加強資金使用監管,確保資金安全和高效使用。

完善政府主導、全社會參與的衛生健康多元化籌資投資機制,營造社會辦醫的公平環境,制訂完善促進社會辦醫加快發展的支持政策,優化社會辦醫行政審批制度,提高審批效率。鼓勵社會力量舉辦各級各類醫療機構,滿足群眾多層次、多元化醫療服務需求,同時引導社會辦醫院向高水平、規模化、集團化方向發展。

附件:廣州市各區醫療衛生設施信息一覽表

附件:

公開方式:主動公開

廣州市人民政府辦公廳秘書處 2024年5月10日印發

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網