穗府辦〔2023〕18號

廣州市人民政府辦公廳關于印發廣州市綠地系統規劃(2021—2035)的通知

各區人民政府,市政府各部門、各直屬機構:

《廣州市綠地系統規劃(2021—2035)》已經市委、市政府同意,現印發給你們,請認真組織實施。實施中遇到問題,請徑向市林業園林局反映。

廣州市人民政府辦公廳

2023年9月6日

目 錄

第一章 總則

第二章 規劃目標與策略

第三章 市域綠地系統規劃

第一節 市域綠色生態空間規劃

第二節 全域公園體系規劃

第三節 市域綠道網絡規劃

第四節 綠地分類規劃

第四章 城區綠地系統規劃

第一節 中心城區綠地系統規劃

第二節 南沙新區綠地系統規劃

第三節 城市更新地區綠地規劃

第五章 特色專項規劃

第一節 城市生態翠環規劃

第二節 水綠融合規劃

第三節 兒童游憩空間體系規劃

第四節 樹種及園林植物規劃

第五節 生物多樣性保護規劃

第六節 古樹名木保護規劃

第七節 道路綠化規劃

第八節 立體綠化規劃

第九節 防災避險功能綠地規劃

第六章 近期建設規劃

第七章 分區規劃指引

第八章 規劃實施保障

附件1:廣州市規劃自然保護區一覽表

附件2:廣州市規劃風景名勝區一覽表

附件3:廣州市規劃森林公園一覽表

附件4:廣州市規劃濕地公園一覽表

附件5:廣州市規劃郊野公園一覽表

附件6:廣州市永久保護綠地名錄

附件7:廣州市喬木樹種規劃一覽表

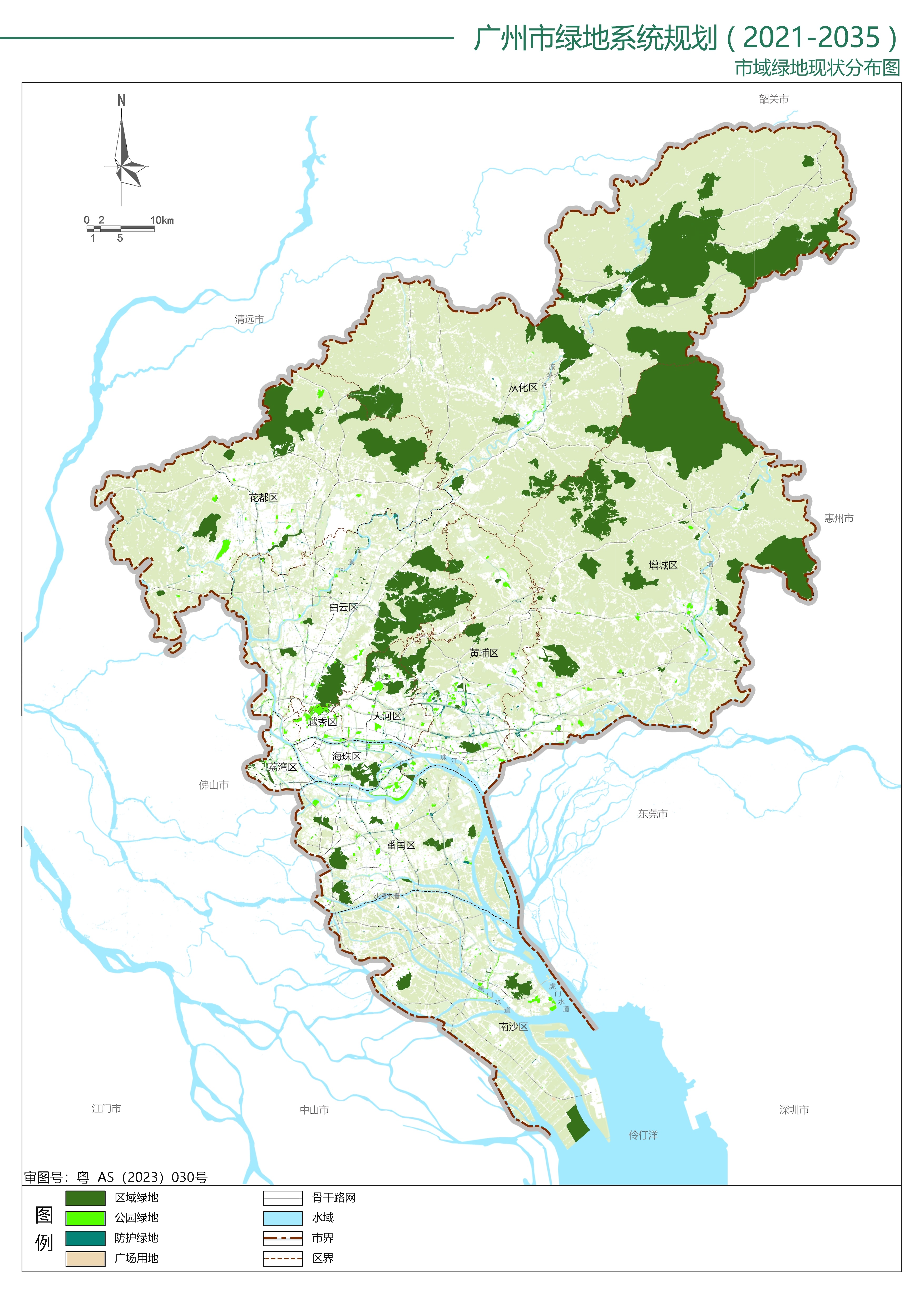

附件8:市域綠地現狀分布圖

附件9:市域公園現狀分布圖

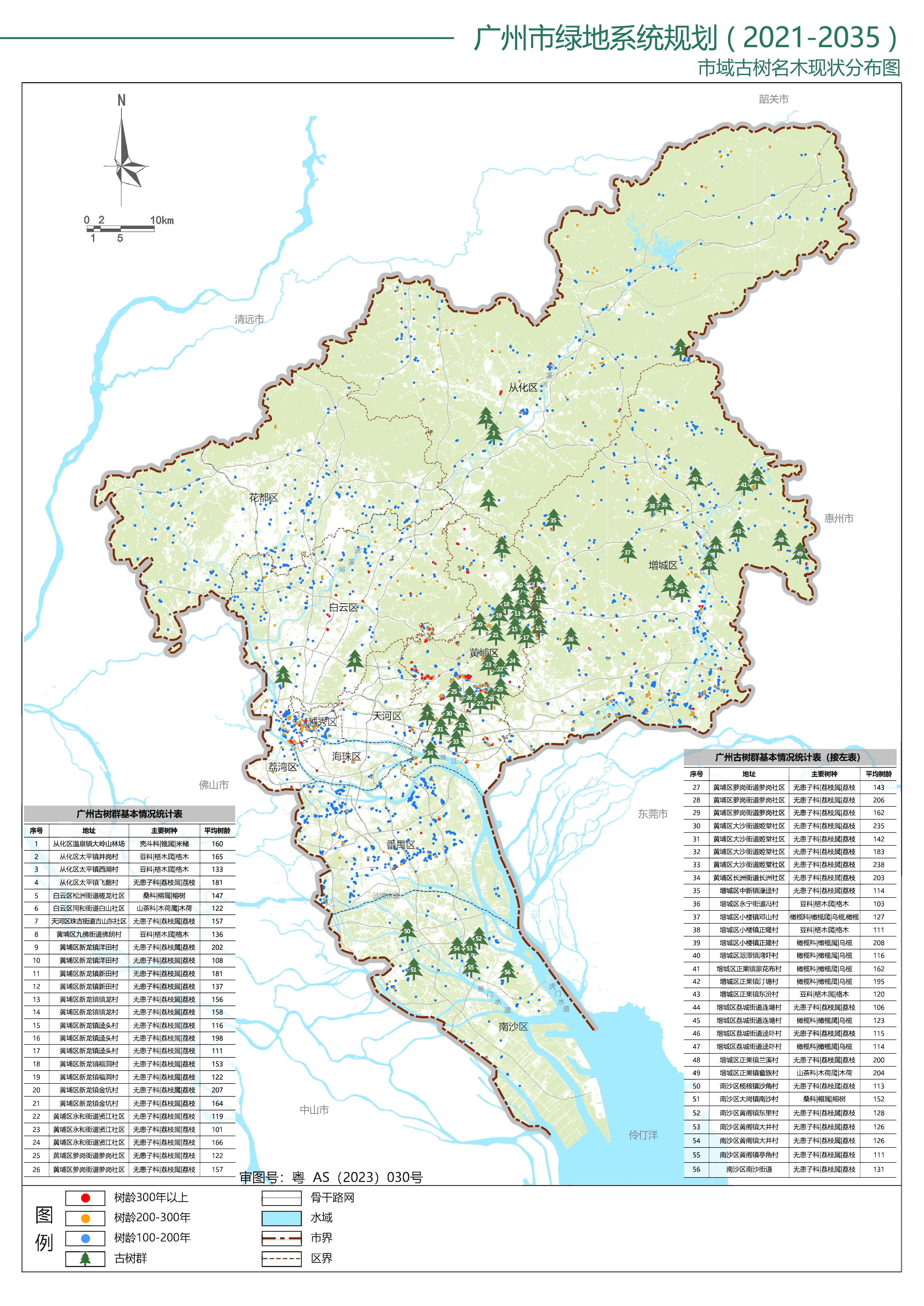

附件10:市域古樹名木現狀分布圖

附件11:市域綠地系統結構規劃圖

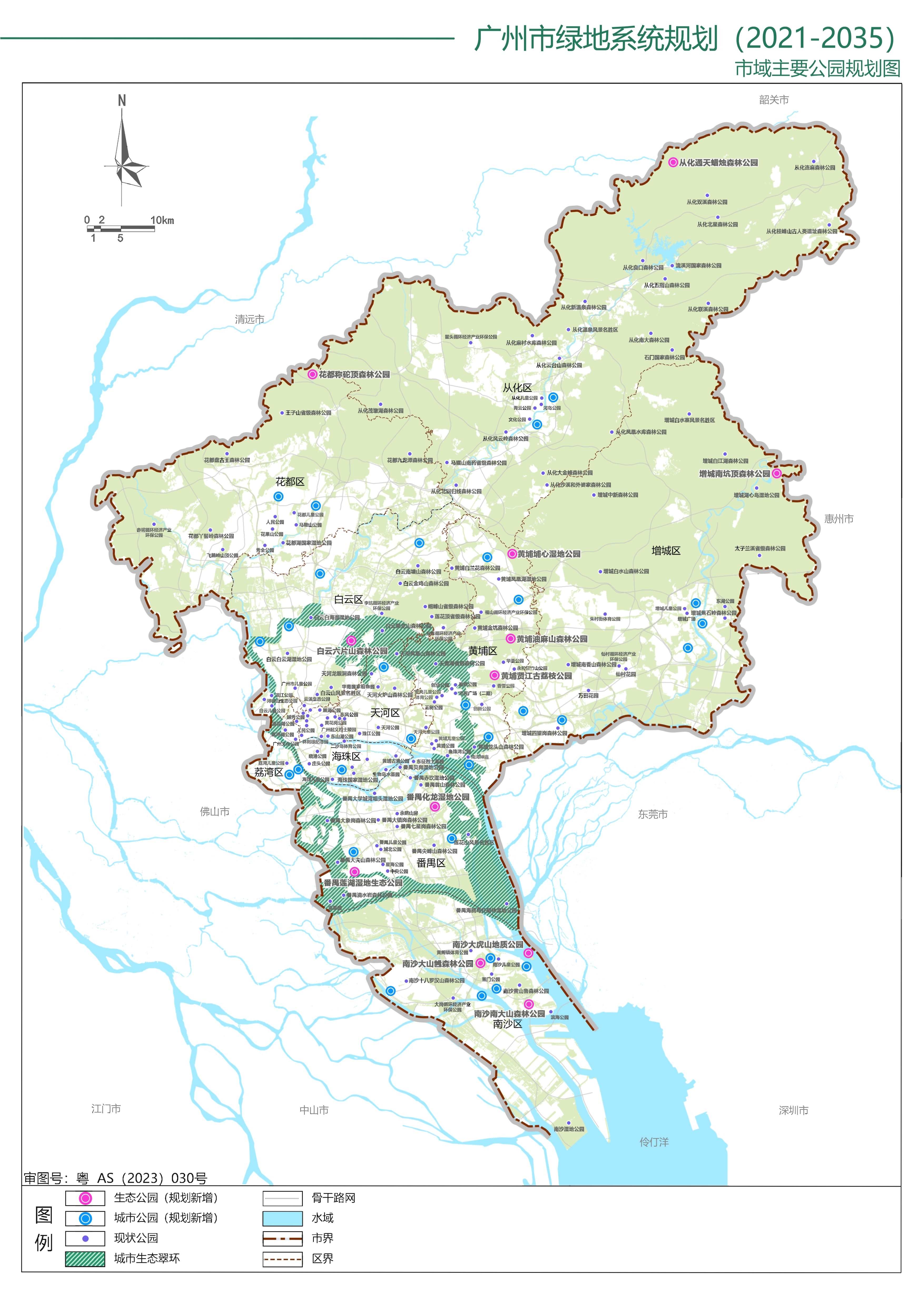

附件12:市域主要公園規劃圖

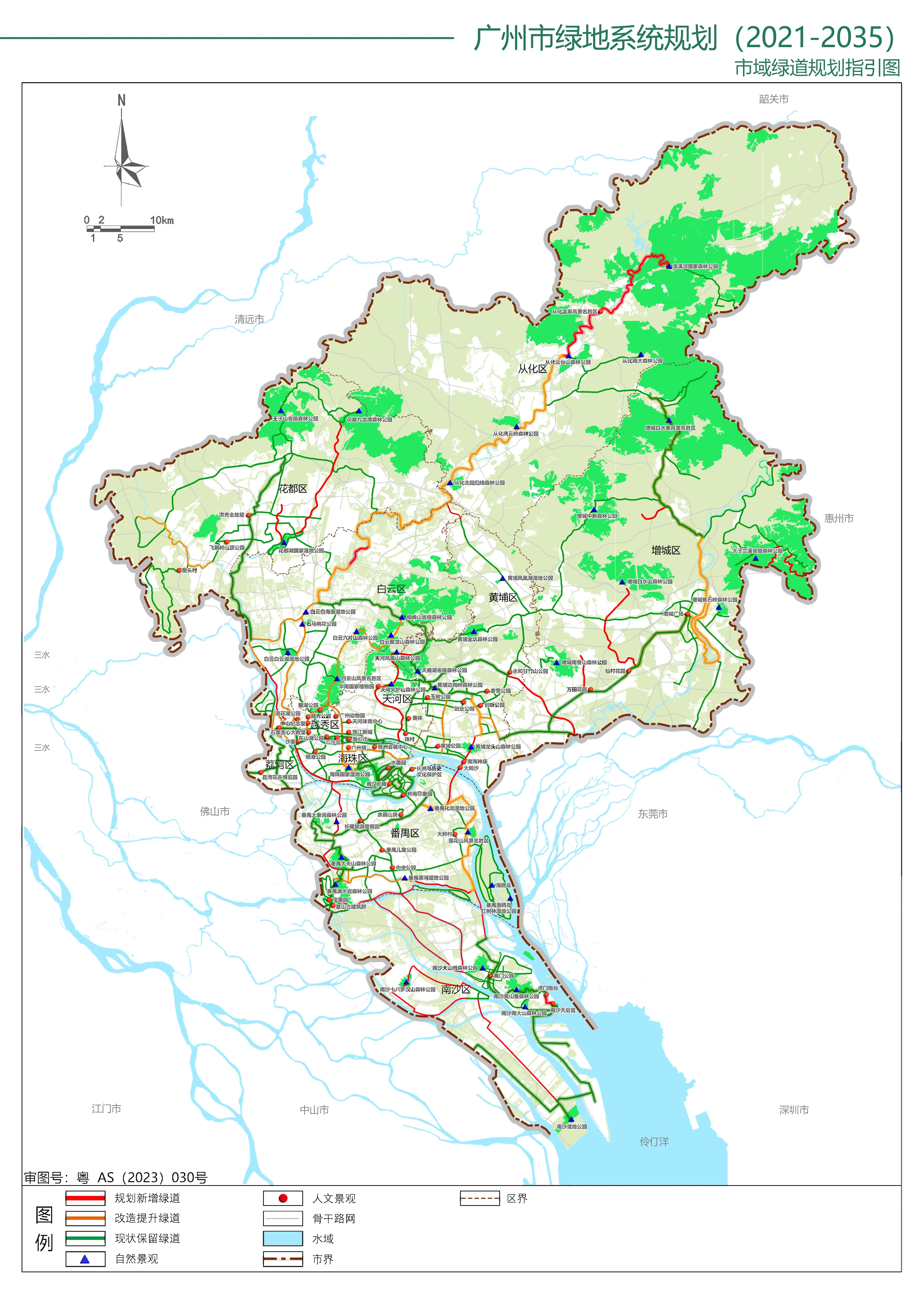

附件13:市域綠道規劃指引圖

附件14:市域永久保護綠地規劃圖

附件15:中心城區綠地系統結構規劃圖

附件16:中心城區市級綠線規劃圖

附件17:城市生態翠環規劃圖

第一章 總 則

一、規劃背景

現行綠地系統規劃于2020年規劃期滿。根據《廣州市綠化條例》等相關法規和政策文件,編制本規劃。

落實習近平生態文明思想,深入貫徹黨的二十大精神,尊重自然、順應自然、保護自然,牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,加快發展方式綠色轉型,提升生態系統多樣性、穩定性、持續性,積極穩妥推進碳達峰碳中和,促進人與自然和諧共生;牢牢把握粵港澳大灣區建設的重大歷史機遇,充分發揮廣州在粵港澳大灣區生態宜居發展和珠三角國家森林城市群建設中的創新引領作用;加快推進公園城市和綠美廣州生態建設,高質量實現老城市新活力、“四個出新出彩”,高標準建設華南國家植物園,構建普惠共享的全域公園體系,奮力譜寫廣州園林綠化新篇章。

二、規劃地位與作用

本規劃屬于國土空間規劃體系中的專項規劃,是廣州市綠地規劃、建設、管理的綱領性文件。

三、規劃范圍

本規劃范圍為廣州市行政轄區,行政區面積7434平方千米,中心城區包括荔灣、越秀、天河、海珠四區全域,白云區北二環高速公路以南地區,黃埔區除九佛街道、龍湖街道、新龍鎮以外地區,面積約933平方千米。

根據《城市綠地分類標準》(CJJ/T85—2017),本規劃所指綠地以公園綠地、防護綠地、廣場用地和附屬綠地為主,兼顧區域綠地。

四、規劃期限

本規劃期限為2021—2035年,近期為2021—2025年。現狀統計數據截至2020年底。

五、規劃理念

(一)保護優先,筑牢底線。

立足粵港澳大灣區和珠三角國家森林城市群發展,尊重城市自然地理特征和山水格局,以守住自然生態安全邊界為前提,協調城鎮化發展與資源環境的關系,統籌推進山水林田湖海系統保護和綜合治理,加強自然生態空間修復,推進生態空間網絡連通,保護生物多樣性,優化綠地系統生態功能和效益,促進綠色高質量發展。

(二)以人為本,綠色惠民。

堅持以人民為中心,面向城市健康活力發展需要和綠美廣州生態建設要求,推進綠地可達、可享。結合全市人口分布,探索增存并舉、平立結合等多途徑增綠方式,科學供給綠化資源,完善全齡友好的全域公園體系,支持多層次戶外活動,營造多元化消費場景,推進綠色普惠共享,促進全民健康。

(三)文化傳承,特色彰顯。

彰顯嶺南文化特色,保護好城市一草一木,將歷史名園、特色風貌林蔭路、古樹名木及其后續資源納入歷史文化名城保護,留住城市記憶。科學選擇綠化樹種草種,持續推動城鄉綠化美化,傳承嶺南園林文化,營造花城特色風貌。

(四)強化實施,協同保障。

加強與其他國土空間專項規劃協同,做好與詳細規劃銜接,形成面向高質量發展的國土空間開發保護格局。市區聯動制定綠地規劃目標和建設任務,達成發展共識,提升規劃約束性和權威性。協同多部門、多主體,創新綠地布局與建設運營模式,推進綠地落地實施。

六、規劃參考及依據

(一)相關法律法規與政策文件。

《中華人民共和國城鄉規劃法》

《中華人民共和國土地管理法》

《中華人民共和國森林法》

《中華人民共和國環境保護法》

《城市綠化條例》

《城市綠線管理辦法》

《中共中央 國務院關于加快推進生態文明建設的意見》

《中共中央 國務院關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》

《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發〈關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見〉》

《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發〈關于在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承的意見〉》

《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發〈關于進一步加強生物多樣性保護的意見〉》

《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發〈關于推動城鄉建設綠色發展的意見〉》

《國務院辦公廳關于科學綠化的指導意見》(國辦發〔2021〕19號)

《住房和城鄉建設部關于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》(建科〔2021〕63號)

《住房城鄉建設部印發關于進一步加強公園建設管理的意見的通知》(建城〔2013〕73號)

《建設部關于印發〈城市古樹名木保護管理辦法〉的通知》(建城〔2000〕192號)

《廣東省人民政府辦公廳關于科學綠化的實施意見》(粵府辦〔2021〕48號)

《廣州市綠化條例》

《中共廣州市委辦公廳 廣州市人民政府辦公廳印發〈廣州市關于科學綠化的實施意見〉的通知》(穗辦〔2021〕11號)

《廣州市林業和園林局關于印發廣州市歷史名園保護辦法的通知》(穗林業園林規字〔2022〕3號)

(二)相關標準規范指引。

《城市綠地規劃標準》(GB/T 51346—2019)

《城市綠地分類標準》(CJJ/T 85—2017)

《國家森林城市評價指標》(GB/T 37342—2019)

《城市園林綠化評價標準》(GB/T 50563—2010)

《公園設計規范》(GB 51192—2016)

《城市居住區規劃設計標準》(GB 50180—2018)

《城市綜合交通體系規劃標準》(GB/T 51328—2018)

《住房城鄉建設部辦公廳關于印發城市綠地防災避險設計導則的通知》(建辦城〔2018〕1號)

《廣東省住房和城鄉建設廳 廣東省體育局關于印發〈廣東省社區體育公園規劃建設指引(第二版)〉的函》(粵建節函〔2019〕1232號)

《廣東省住房和城鄉建設廳關于印發〈廣東省嶺南園林建設指引〉的通知》(粵建城〔2015〕238號)

《綠道建設技術規程》(DB4401/T168—2022)

(三)相關規劃文件。

《中共廣東省委關于深入推進綠美廣東生態建設的決定》

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》

《珠三角地區水鳥生態廊道建設規劃(2020—2025年)》

《廣東省森林城市發展規劃(2019—2025年)》

《珠三角國家森林城市群建設規劃(2016—2025年)》

《廣州市城市總體規劃(2011—2020年)》

《廣州總體城市設計》

《廣州市碧道建設總體規劃(2019—2035年)》

《廣州市都會區生態廊道總體規劃和東部生態廊道概念規劃》

《廣州市河涌水系規劃(2017—2035年)》

《廣州市海綿城市專項規劃(2016—2030)》

《廣州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》

《廣州市林業和園林發展“十四五”規劃(修訂)》

《綠美廣州五年行動計劃(2023—2027年)》

第二章 規劃目標與策略

一、規劃目標愿景

(一)發展愿景。

以“活力公園城市”為目標愿景,構筑“森林環城、綠廊織城、公園滿城”的美好圖景。

(二)發展目標。

近期目標。到2025年,綠色生態格局優化完善,綠地布局均衡可達,城鄉公園活力健康,花城品牌特色鮮明,森林綜合功能顯著提升,綠美廣州生態建設卓有成效,基本建成具有經典魅力和時代活力的公園城市。

遠期目標。到2035年,天藍、地綠、水清、景美的生態畫卷成為廣州亮麗名片,全面建成綠色生態網絡健康穩固、綠色服務普惠共享、嶺南園林傳承創新、花城文化精彩紛呈的活力公園城市和人與自然和諧共生的現代化綠美廣州樣板。

二、規劃策略

(一)支撐美麗國土空間格局構建。

攜領優化粵港澳大灣區生態網絡。共同維育大灣區山體生態屏障和沿海生態防護帶,協調建設區域生態廊道,加快廣州與周邊城市綠色生態協同發展。

建設自然保護地體系。持續推進自然保護區、風景名勝區、森林公園、濕地公園、地質公園等資源整合優化,提升生態服務功能,保護自然生態系統。

支撐生態廊道連通。推動生態廊道斷點地區生態修復和綠地增補,結合綠道、碧道、道路綠帶建設,形成功能復合、連續貫通的綠色生態網絡。

(二)優化全域公園空間網絡。

健全完善四級公園體系。以華南國家植物園體系建設為統領,面向不同頻次、不同類型的游憩活動需求,完善四級公園體系。結合社區生活圈,強化社區公園和游園(口袋公園)在全域公園體系中的基干地位,推動公園服務進一步向社區延伸,建設城鄉一體的綠美家園。

促進公園連通成網。加強綠道、碧道、道路綠帶等活力綠廊建設,促進公園有機連通,形成高質量的游憩空間網絡。持續推進珠江沿岸高質量發展帶建設,打造城市生態翠環,增加高品質綠色空間。

(三)多途徑推進綠地均衡布局。

科學布局綠地。增存并舉推動新增公園綠地優先向現狀綠地服務水平低、人口密度高的地區布局,推動有條件的附屬綠地向公眾開放,促進綠地均衡可達、開放共享。

促進多途徑增綠。通過建設用地騰挪置換、拆違建綠、留白增綠、見縫插綠等方式加大增綠力度,留足綠化空間。充分利用建筑退線、橋下等空間建設綠地,持續推進山邊、水邊、路邊、鎮村邊、景區邊“五邊”綠化建設。

合理拓展立體綠化。在重點發展平臺、交通樞紐地區和高密度地區推廣屋頂花園、陽臺綠化、墻面綠化等,拓展綠化空間。持續開展橋梁綠化,打造空中綠廊花廊。

(四)升級綠地品質與功能活力。

精準提升森林質量。實施森林經營和林分改造,應用鄉土樹種對低效林、殘次林進行替代升級,培育大徑級森林,提升森林多功能效益,蓄積綠色財富。

探索發展“公園+”。面向全年齡段人群需求,提供全齡友好的就近活動空間,加強公園與體育、文化、科教、露營、低碳等功能有機融合,提升公園活力。

促進林蔭路、綠道煥發新活力。加強林蔭路樹木保護,保障林蔭連續性,培育特色風貌林蔭路。完善綠道的休閑健身、文化服務等功能,提升居民體驗感。

推進鄉村綠化美化。全面維護鄉村自然生態系統的原真性和完整性,以鄉村綠化擴面提質為突破口,依托農業生態景觀、風水林、古樹名木、環村林帶等,建設鄉村公園,打造綠美鄉村。

落實海綿城市建設。增強公園和綠地系統的海綿體功能,探索利用下凹式綠地、雨水花園、屋頂綠化等,增加區域雨洪調蓄空間,促進雨水資源有效利用。

(五)彰顯嶺南園林特色魅力。

嚴格保護城鄉綠化風貌。保護和傳承有地域特色的樹木和公園,加強古樹名木、大樹及生境保護修復,建設古樹公園。保護歷史名園風貌,加強周邊生態修復和環境治理。

推進嶺南園林傳承與創新。傳承嶺南園林精巧秀麗、務實兼蓄的造園技藝,弘揚嶺南文化創新務實的精神,打造古樸雅致與現代時尚交融的城市綠化風貌。

推廣應用嶺南鄉土植物。充分應用嶺南鄉土常綠闊葉植物、棕櫚科植物、觀花觀葉植物以及嶺南佳果植物開展綠化建設,持續推廣應用鄉土新優植物,營造南亞熱帶植物特色風貌。

升級花城品牌。鞏固花城建設成果,創新花科研、發展花產業、推動花文化旅游,塑造獨具嶺南特色與魅力的美麗宜居花城。

強化水綠融合。結合碧道建設,多部門協同推進濱水綠道、濱水綠地建設與升級,打造藍脈綠網,彰顯濱海城市和嶺南水鄉特色。

三、規劃指標

(一)全市規劃指標。

面向綠地系統高質量發展,構建市域綠地系統規劃指標體系,確定規劃指標目標值(詳見表1)。

近期指標(2025年)。建成區綠化覆蓋率不低于43.6%,森林覆蓋率不低于41.65%,人均公園綠地面積提升至17.5平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到85.0%。

遠期指標(2035年)。建成區綠化覆蓋率提升至43.8%,森林覆蓋率不低于41.65%,人均公園綠地面積不低于17.5平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到90.0%。

表1 廣州市市域綠地系統規劃指標表

注:森林覆蓋率指標值待國土“三調”和森林資源管理“一張圖”數據融合對接后適時調整;濕地保有量指標值待廣州市濕地資源調查報告公布后適時更新。本規劃未明確說明的指標根據相關標準規范進行計算。

(1)人均公園綠地面積:《國務院辦公廳關于科學綠化的指導意見》明確,“探索特大城市、超大城市的公園綠地依法辦理用地手續但不納入城鄉建設用地規模管理的新機制。”考慮到居民使用綠地的特點,本指標將位于或鄰近城鎮開發邊界,承擔游憩功能的生態公園納入公園綠地統計范疇。具體計算公式:人均公園綠地面積=位于或鄰近城鎮開發邊界,承擔游憩功能的生態公園、城市公園、社區公園、游園(口袋公園)面積/常住人口數量。

(2)萬人擁有公園指數:考慮到居民對各類公園具有不同的需求,本指標將生態公園、城市公園、社區公園、游園(口袋公園)納入公園統計范疇。具體計算公式:萬人擁有公園指數=各類公園總數〔生態公園、城市公園、社區公園、游園(口袋公園)〕/常住人口數量。

(3)公園綠地服務半徑覆蓋率:小型公園綠地發揮重要的休閑游憩功能,同時為與國內其他城市開展對比,本指標將400平方米以上公園綠地納入統計范疇。具體計算公式:公園綠地服務半徑覆蓋率=400平方米以上公園綠地500米服務半徑覆蓋的居住用地面積/居住用地總面積×100%。

(4)公園連通比例:為促進公園連通,加強綠色網絡構建,設置本指標。具體計算公式:公園連通比例=接入綠道、碧道等的公園數量〔不含游園(口袋公園)〕/公園總數量〔不含游園(口袋公園)〕×100%。

(5)綠視率:為反映居民視覺感知的綠量,設置本指標。單個采樣點綠視率具體計算公式:綠視率=采樣點人眼可視的喬木、灌木、墻體綠化、草坪等綠色植物面積/該采樣點人眼可視面積的比例。

(二)指標策略分區。

根據全市各區綠地建設現狀及發展潛力,將各區分為優化提質區、增量建設區和補充完善區三類,實行差異化的綠地供給與指標發展策略。各區綠地規劃具體指標值在區綠地系統規劃中確定。

優化提質區。包括越秀區、海珠區、荔灣區、天河區,綠地規劃以優化提升為主導方向,重點完善綠地服務功能,提升綠化品質,通過城市更新增補綠地、低效用地公園化改造等方式,進一步提升公園綠地服務覆蓋水平。

增量建設區。包括白云區、黃埔區、番禺區、南沙區,綠地規劃以增量建設為主導方向,多措并舉,精準供給綠地資源,提升公園綠地人均水平和服務覆蓋水平。

補充完善區。包括花都區、增城區、從化區,綠地規劃以適度增補居民日常使用的公園綠地為主導方向,重點提升城鎮開發邊界內公園綠地服務覆蓋水平。

第三章 市域綠地系統規劃

第一節 市域綠色生態空間規劃

一、攜領灣區生態空間格局構建

以建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和珠三角國家森林城市群為引領,共同維育粵港澳大灣區山體生態屏障和沿海生態防護帶,加強區域生態廊道協調建設,推動大灣區綠色生態協同發展,共建世界級城市群的生態空間格局。

(一)協同構筑山、江、田、灣的區域山水格局。

共同維育粵港澳大灣區山體生態屏障,重點保護廣州北部九連山脈、青云山脈、羅浮山脈,強化從化區、增城區、花都區森林資源保育,與大灣區西部、北部、東部山體共同形成區域山體生態屏障,增強森林生態系統的氣候調節、水源涵養和生態產品供給能力,提升生物多樣性。

加強珠江、流溪河、東江、增江等骨干江河的保護控制,整合水系沿線森林公園、濕地、山體丘陵、基塘系統等生態資源,共同推進珠江流域保護。

共同保護南沙大崗—欖核—萬頃沙、增城石灘的連片基塘農田、沙田,建設區域特色農田保育區,傳承嶺南農耕文化,打造嶺南新田園。

保護建設沿海防護林帶,加強紅樹林濕地保護恢復,嚴格控制環珠江口地區灘涂圍墾,推進近海岸生態系統綜合治理與生態修復,共同保護珠江口生態本底。

(二)共同推進交界地區生態修復與保護利用。

北部地區推進森林質量精準提升。重點加強從化區、增城區東北部、花都區北部與周邊地區的協同保護,避免城鎮、農業發展、交通干線割裂連綿山體,嚴格控制生態敏感區域及周邊人口規模與開發強度。開展天然林保護工程和生態公益林建設,精準提升森林質量,充分發揮森林生態屏障功能。

南部地區推進珠江口濕地恢復和防護林帶建設。推進番禺區、南沙區紅樹林濕地恢復,建設粵港澳珠江口濕地保護圈,恢復濕地生態功能。開展海域、海岸帶生態環境修復和水生生物資源養護。建設沿海防護林帶,形成生態防護空間,維護區域生態安全。

西部地區推進廣佛南北生態文化帶建設。依托珠江水網,推進生態修復與保護利用,通過綠道、碧道、道路綠帶串聯沿線公園、農田、古村落、祠堂等資源,全面提升交界地區綠化品質。

二、市域綠地系統空間結構

在廣州市“九片、六核、八廊”生態空間格局的基礎上,結合城市自然地理格局和嶺南風貌特征,強化森林、濕地和綠地資源的系統保護,聚焦林業園林重點工作,優化形成“三片八廊、一環一帶三核”的市域綠地系統空間結構,引導綠美生態、游憩、文化全面發展。

(一)提質三大森林生態片區。

基于森林資源分布和主導功能差異,統籌建設北部生態涵養、中部城市森林和南部沿海防護三大森林生態片區,充分發揮生態源地作用。北部生態涵養片區依托從化區、增城區、花都區森林資源,突出山體森林的生態風貌,精準提升森林質量,發揮生態涵養和生態屏障功能,打造碳匯價值高地;中部城市森林片區依托白云山風景名勝區、帽峰山省級森林公園等資源,創新近郊森林資源利用方式,推進中部地區綠色空間連通,增強綠色獲得感;南部沿海防護片區推進沿海防護林帶建設,加強紅樹林保護修復,提高生物多樣性和生態防護能力,打造國際水鳥生物多樣性熱點片區。

(二)構建八條生態廊道。

結合自然資源要素分布,構建聯通山水、貫穿城區、功能復合的生態廊道網絡,發揮生物交流、環境美化、休閑游憩多重功能。規劃沿主要河流、骨干道路兩側,開展生態修復和綠化美化,塑造流溪河—珠江西航道—洪奇瀝水道、帽峰山—火龍鳳—南沙港快速—蕉門水道、增江河—東江—獅子洋、北二環、珠江前后航道、金山大道—蓮花山、沙灣水道、橫瀝—鳧洲水道“三縱五橫”八條區域生態廊道,推動沿線自然生態、歷史人文資源以及重要公共空間聯動發展。

(三)打造城市生態翠環。

在中心城區周邊沿繞城高速公路、沙灣水道、珠江西航道、北二環高速公路,打造160千米城市生態翠環,以綠道、碧道等串聯沿線的生態公園和城市公園,建設環城公園帶。提升翠環沿線公園品質,整合翠環內綠地資源及低效空間,推動綠色空間貫通與共享可達,加強翠環與周邊地區功能聯動,助推綠色資源煥發新活力。

(四)塑造珠江景觀帶。

圍繞建設世界級一流濱水區的目標,充分挖掘珠江沿岸自然生態資源,全面構建層級豐富的綠色空間體系,提升公共空間品質,高質量建設珠江景觀帶。補充完善濱江綠地,結合珠江堤岸、橋梁和建筑,塑造特色立體綠化風貌,推進綠道、緩跑徑串聯成網,打造國際一流、豐富多元、嶺南特色凸顯的珠江沿岸高質量發展帶,形成傳統、現代、未來交相輝映的活力濱江岸線。

(五)建設三大生態綠核新高地。

依托城區重要的生態資源,建設保護白云山、海珠濕地和南沙濕地三大城市生態綠核,作為城區生物多樣性功能重要地區和居民親近自然的最佳目的地。持續推進白云山綠美建設,強化海珠濕地、南沙濕地建設保護,提升濕地生態功能和環境品質,拓展自然教育、休閑游憩功能,將海珠濕地、南沙濕地建設成為展示濕地生態建設成果的窗口和典范。

三、市域自然保護地體系規劃

貫徹落實國家和廣東省關于自然保護地整合優化的相關要求,加強全市自然生態系統保護,構建以自然保護區為基礎,以自然公園為補充的自然保護地體系,推進自然保護區和自然公園整合優化,開展自然保護地示范性建設,提升自然保護地生態服務功能。全市自然保護地75個。其中,自然保護區5個,面積8775.76公頃;自然公園70個,其中風景名勝區4個,面積20906.43公頃,森林公園、濕地公園和地質公園66個,面積80170.34公頃(自然保護地具體面積和邊界以勘界立標為準)。

(一)自然保護區。

到2035年,全市規劃自然保護區5個,面積8775.76公頃(詳見附件1廣州市規劃自然保護區一覽表)。其中現狀優化1個,為從化溫泉自然保護區;等級提升3個,分別為從化唐魚自然保護區、花都芙蓉嶂白沙田桃花水母及其生態自然保護區、增城大東坑次生林自然保護區;歸并1個,推進陳禾洞省級自然保護區與從化蝴蝶谷森林公園歸并為陳禾洞省級自然保護區。

(二)自然公園。

風景名勝區。到2035年,全市規劃風景名勝區4個,面積共計20906.43公頃(詳見附件2廣州市規劃風景名勝區一覽表)。其中,現狀優化3個,分別為白云山風景名勝區、蓮花山風景名勝區、從化溫泉風景名勝區;歸并1個,推進增城白水寨風景名勝區與增城大封門森林公園、增城高灘森林公園、增城鳳凰山森林公園、增城鄧村森林公園、增城省級地質公園歸并為增城白水寨風景名勝區。在保護自然資源的前提下,持續升級風景名勝區的環境品質與配套設施,完善休閑游憩功能;強化公共交通和停車設施配置,提高交通可達性。

森林公園。到2035年,全市規劃森林公園54個,面積共計77906.85公頃(詳見附件3廣州市規劃森林公園一覽表)。其中,規劃新增7個,面積共計5481.70公頃,分別為白云六片山森林公園、黃埔油麻山森林公園、南沙大山乸森林公園、南沙南大山森林公園、花都稱砣頂森林公園、從化通天蠟燭森林公園、增城南坑頂森林公園;等級提升2個,分別為番禺七星崗森林公園、番禺翁山森林公園;歸并7個,推進太子省級森林公園與增城蘭溪森林公園、增城蘭溪河珍稀水生動物及其生態自然保護區歸并為太子蘭溪省級森林公園,南沙黃山魯森林公園與南沙黃山魯白水湖濕地公園歸并為南沙黃山魯森林公園,王子山省級森林公園與花都福源森林公園歸并為王子山省級森林公園,花都九龍潭森林公園與花都高百丈森林公園、花都蟾蜍石森林公園歸并為花都九龍潭森林公園,從化風云嶺森林公園與從化風云嶺濕地公園歸并為從化風云嶺森林公園,從化沙溪森林公園與從化外婆家森林公園歸并為從化沙溪和外婆家森林公園,增城白水山森林公園與增城二龍山森林公園、增城白洞森林公園歸并為增城白水山森林公園。加強流溪河國家森林公園、石門國家森林公園等森林公園的林相改造,精準提升森林質量,優化生態服務功能,完善休閑游憩場地與設施配置,提升公園服務能級。

濕地公園。到2035年,全市規劃濕地公園11個,面積共計2155.60公頃(詳見附件4廣州市規劃濕地公園一覽表)。其中,規劃新增1個,為黃埔埔心濕地公園,面積23.44公頃;歸并1個,推進南沙濱海紅樹林森林公園歸并為南沙濕地公園。保護恢復濕地公園生態系統與功能,重點提升水鳥生態廊道沿線濕地公園的生態環境,改善濕地水環境質量,打造一批濕地文化科普教育基地。

地質公園。到2035年,全市規劃地質公園1個,為南沙大虎山地質公園,面積107.89公頃。促進地質遺跡資源有效保護與永續利用,充分發揮其對經濟社會發展的支撐作用。

四、市域綠地保護修復與利用

(一)生態廊道建設策略。

構建三級生態廊道。區域生態廊道銜接粵港澳大灣區生態廊道系統,推動水鳥棲息生境與遷徙廊道保護修復,構建綠色生態水網和都市親水空間。區域生態廊道總體寬度平均1千米,最小寬度200米。組團生態廊道結合河涌水系、道路綠帶、城市公園等建設,貫穿城市片區內部,發揮生態隔離、景觀美化、衛生防護、休閑游憩等綜合功能。組團生態廊道總體寬度平均100米,最小寬度60米。社區生態廊道結合城市與社區綠道、道路綠帶、街頭綠地等建設,美化社區環境,提供日常休閑游憩活動。社區生態廊道總體寬度平均30米,最小寬度20米。

推進生態廊道連通。結合生態廊道斷點地區,綜合考慮生物遷徙通道建設和綠化品質提升要求,增補廣鋼公園、廣紙公園等公園節點,推進流溪河國家森林公園、海珠國家濕地公園、南沙濕地公園、白云白云湖濕地公園、番禺海鷗島紅樹林濕地公園、番禺大學城灣咀頭濕地公園、黃埔蘿崗濕地公園、增城湖心島濕地公園改造升級,開展濕地環境修復,提升植物群落,完善自然教育設施。推進生態廊道綜合治理,加快廊道內生態修復與保護利用。針對現狀違法建設用地,進行清退復綠;針對合法及已批未建用地,采用立體綠化或臨時綠化的形式,進行生態化改造;針對裸露地或受損用地,采用植被恢復、林相改造與邊坡恢復等手段,提升廊道品質。因地制宜完善立體生物通道,探索樹橋式、天橋式、涵洞式等建設形式,促進廊道連通。

(二)生態保護修復策略。

精準提升北部森林質量。遵循近自然林經營理念,對林分質量較好的森林進行封育管護,逐步提高森林自然化程度和系統穩定性,增強森林生態效益;對低效林、殘次林、純林,進行林相改造,采用“小群落、大混交”、慢生型與速生型樹種、建群樹種與伴生型樹種相搭配的方式,推廣優良鄉土樹種,大力提升混交林和大徑級森林比例,逐步構建以鄉土樹種為主、種類豐富、群落結構穩定的森林生態系統。

推進破損廢棄山林植被修補。保護自然山體地貌,提升山體生態景觀,減少生態片區特定類礦產資源開采。重點推進從化、增城、花都受損山體修復,通過生態復綠、景觀再造等方式進行再利用。

開展天然林全面保護與修復。針對北部生態涵養片區稀疏退化的天然林,采取人工促進、天然更新等措施,加快森林正向演替,逐步使天然次生林、退化次生林等生態系統恢復到一定功能水平。強化天然中幼林撫育,調整林木競爭關系,促進形成地帶性頂級群落。鼓勵在廢棄礦山、荒山荒地上逐步恢復天然植被。

加強水源林生態保護與修復。以流溪河、白坭河、沙灣水道、增江等河流型水源地及流溪河水庫、黃龍帶水庫、九灣潭水庫等湖庫型水源地為重點,實施水源地環境綜合整治,加強重點水源涵養區和水源保護區的保護修復,嚴格限制開發建設活動,恢復森林和濕地等自然植被。

推動南部沿海防護林保護建設。加強珠江口紅樹林保護恢復,嚴格保護坦頭村等紅樹林資源;在番禺、南沙等沿海紅樹林宜林地段,采用封灘育林、人工造林等措施發展紅樹林;沿著南沙1—21涌水系,建立河涌林帶。在番禺、南沙高標準建設沿海基干林帶,對未合攏的沿海基干林帶進行營建,對防護功能較弱的低效林帶,采用抗風能力較強的鄉土樹種進行修復,提高沿海防護林防護減災能力。

(三)保護性利用策略。

推廣自然教育,建設生態科普場所。依托森林、濕地、農田等集中成片自然資源,在從化區、增城區、花都區、南沙區等地區大力推進自然教育基地建設,建設形式多樣的生態科普場所,展示嶺南特色的自然生態文化。豐富自然教育內容和形式,建立全民自然教育體系。

活化森林資源,打造森林康養基地。依托北部山水資源,加快實現生態產品價值。發展森林康養保健功能,建設森林浴場、森林理療中心等,開發登山遠足、森林瞭望等活動,重點打造北回歸線上的國際森林康養基地和廣州最高峰的山岳風光體驗高地。

保育生態綠核,豐富生態產品供給。持續加強白云山、海珠濕地、南沙濕地的保育,整治建筑環境,復綠拆違用地,提質生態綠核周邊的城市公園與社區公園,打造環生態綠核的公園綠鏈,有效供給高質量、多元化生態產品,推進資源科學合理利用。

第二節 全域公園體系規劃

一、規劃策略

(一)健全體系,建設城鄉一體綠美家園。

根據出游活動需求和公園服務能級差異,構建面向居民和游客、覆蓋城鄉的多層級公園體系,滿足多層次休閑游憩需要。結合城市更新和鄉村振興工作,大力增加社區公園和游園(口袋公園),提升公園布局的公平性與均衡性,建設城鄉一體的綠美家園。

(二)加強連通,構建高質量游憩空間網絡。

以公園城市理念整合城鄉綠色資源,依托綠道、碧道、道路綠帶等活力綠廊,串聯大型公園并延伸連接生態廊道,加強綠色生態資源互聯互通,形成內外一體、有機貫通的游憩空間網絡。

(三)健康引領,提升公園功能活力。

探索發展“公園+”,適應全年齡段人群活動需求,完善不同級別、不同類型公園的功能與設施配置,營造多元消費場景。提升公園智慧化管理服務水平,推進有條件的公園兼容建設體育運動、健身休閑、自然教育等場地和設施,重點關注社區公園的全齡友好設施配置,營造健康活力公園。

(四)延續文脈,彰顯嶺南園林特色。

傳承嶺南園林文化,注重傳統嶺南園林風貌保護,加強嶺南鄉土樹種推廣應用。結合城市發展趨勢與需求,不斷創新發展嶺南園林,提升公園品質,強化公園對區域文化、歷史藝術、自然教育等高質量生活需求的引導。

二、公園體系構建

(一)規劃公園體系。

統籌自然資源保護與利用的關系,堅持城鄉一體發展,構建完善“生態公園—城市公園—社區公園—游園(口袋公園)”四級公園體系。銜接公園相關規范標準及政策文件,支撐全市自然保護地體系構建,滿足不同層次居民出游需求,提出相應的公園用地面積和服務半徑等要求(詳見表2)。

表2 廣州市公園規劃建設指引表

(二)規劃公園規模。

強化社區公園和游園(口袋公園)的基干地位,重點增加社區公園和游園(口袋公園),根據生態資源保護與利用需要,適度增補郊野公園和城市公園。到2035年,全市規劃公園不少于2000個。其中,自然公園70個,郊野公園約50個,城市公園約120個,社區公園約300個,游園(口袋公園)約1500個。

三、生態公園規劃

生態公園是指以原生態或低人為干擾的自然環境為特色,側重滿足居民親近大自然的需求,兼具科普生態教育功能的公園。生態公園分為自然公園和郊野公園兩類。

(一)自然公園。

自然公園包括風景名勝區、森林公園、濕地公園和地質公園,確保重要自然生態系統、自然遺跡、自然景觀和生物多樣性得到系統性保護。銜接自然保護地體系整合優化要求,到2035年,全市規劃自然公園70個,其中風景名勝區4個,森林公園、濕地公園和地質公園66個。

(二)郊野公園。

郊野公園是指位于中心城區邊緣、具有一定規模、公共交通便利,以農田山林、水系濕地、古樹名木、自然村落、歷史文化等為基礎建設的公園,發揮親近自然、休閑游憩、科普教育等功能,包括未納入自然保護地的現狀森林公園和濕地公園,以及古樹公園、農業公園等。

充分挖掘郊野自然生態及歷史文化資源價值,提供親自然公園場景,促進資源保護性利用。到2035年,全市規劃郊野公園約50個(詳見附件5廣州市規劃郊野公園一覽表)。

提升近郊鎮級森林公園和濕地公園。提升41個未納入自然保護地的現狀森林公園和濕地公園,強化休閑游憩、運動健身、自然教育等設施配置與場景營造,完善郊野活動功能,建設為郊野公園。包括白云、黃埔、番禺、花都、增城等區的33個現狀鎮級森林公園,以及天河濕地公園、黃埔蘿崗濕地公園、番禺草河濕地公園、番禺大學城灣咀頭濕地公園、增城荔湖濕地公園、增城增江鶴之洲濕地公園、從化溫泉濕地公園、從化流溪溫泉濕地公園8個現狀濕地公園。

整合近郊特色資源,適度新增郊野公園。依托近郊森林、濕地資源,規劃新增番禺化龍濕地公園、番禺蓮湖濕地生態公園2個公園;依托黃埔、增城、從化等區的古樹群資源,規劃建設不少于7個古樹公園,強化古樹名木資源保護;銜接農業公園相關標準,規劃建設一批集農業綜合開發、農業創意、田園景觀、農產品展示、休閑旅游為一體的農業公園,補充近郊休閑游憩空間,促進鄉村振興。

探索郊野公園用地管理模式創新。位于城鎮開發邊界內的郊野公園,結合周邊舊村更新改造,聯動建設公園配套設施,活化資源利用;位于城鎮開發邊界外的郊野公園,參照農業農村地區點狀供地政策,探索用地管理模式創新,支撐公園設施建設。

四、城市公園規劃

到2035年,全市規劃新增城市公園約35個,城市公園總數約120個。

(一)綜合公園。

綜合公園是指內容豐富,適合開展各類戶外活動,具有完善的游憩和配套管理服務設施的綠地。根據用地規模和服務半徑,綜合公園細分為全市性公園和地區性公園。到2035年,全市規劃綜合公園約55個。

完善中心城區已建綜合公園配套功能。加快推進越秀公園、流花湖公園、珠江公園等現狀綜合公園功能、品質及治理全面升級,保護傳統嶺南園林風貌,打造城市公園典范,推動老公園煥發新活力。已建綜合公園持續實施拆圍透綠,因地制宜增設緩跑徑、體育游樂設施和自然教育設施等。

推進南沙區等城區綜合公園選址建設。匹配全市規劃人口增長方向,重點加強南沙區、白云區、黃埔區、花都區、增城區的綜合公園建設,促進綜合公園相對均衡布局。

新建綜合公園應依托自然景觀與歷史文化資源建設,選址在服務人口多、設施齊全、交通便利的地區,方便居民使用。新建全市性公園用地規模宜大于25公頃,服務半徑4000米至5000米;新建地區性公園用地規模宜大于10公頃,服務半徑2000米至2500米;鼓勵用地規模大于10公頃,平均寬度大于50米的帶狀綠地升級為綜合公園。

創新設施配置模式,推進公園與自然教育、體育、文化、旅游、商業、服務等設施融合發展,加強公園智慧化管理。

(二)專類公園。

專類公園是指具有特定內容或形式,有相應的游憩和服務設施的綠地。構建專類公園體系,規劃建設一系列主題突出、富有特色的專類公園,包括動物園、植物園、兒童公園、體育公園、文化公園、雕塑公園、環保公園、濱海公園等。到2035年,全市規劃專類公園約65個。

立足專類公園主題文化展示、歷史教育、自然教育、體育健身、兒童娛樂等專項功能需求,科學合理配置植物。動物園應模擬所展示物種的原生自然環境,進行場景式植物配置;植物園應進行科屬主題突出的特色植物群落營造;兒童公園應結合兒童心理、行為特性合理采用通透式、安全的植物配置形式,選擇不落果、安全無毒的植物;文化公園、雕塑公園、紀念公園、遺址公園等應結合公園文化內涵進行植物配置,選擇突出文化主題特色的植物品種;濱海公園應結合濱海地區氣候特征,彰顯濱海景觀風貌特色。

(三)歷史名園。

充分發揮歷史名園在延續歷史文脈、展示嶺南文化、傳承嶺南園林造園技藝等方面的綜合作用,提升歷史名園影響力,完善歷史名園保護管理機制,適度新增歷史名園數量。

歷史名園應當根據原有格局風貌、特有景觀風貌和整體風貌進行分類保護,延續歷史文脈。保護歷史名園的格局風貌,不得擅自改變山形水系格局和園內綠地、道路、廣場等的大小、形狀、走向及用途;保護歷史名園特有的景觀風貌,禁止損毀、非法拆改具有歷史文化價值的建筑及其附屬物,不得擅自改變園內古樹名木及主要植物景觀的整體風貌;保護歷史名園整體風貌的真實性和完整性,歷史名園建設控制地帶范圍內新建建筑物、構筑物的高度、形式、體量、色彩應當與歷史名園整體風貌相協調。

歷史名園內的建筑、設施、場地可以開展與歷史名園服務功能相適應、與歷史名園景觀風貌相協調的配套服務項目和經營活動,但必須符合歷史名園的保護要求。

(四)國家植物園。

對標最高最好最優,高標準建設華南國家植物園,打造中國特色、世界一流、萬物和諧的國家植物園。依托華南國家植物園,拓展植物園遷地保護、科研科普的社會服務功能,建設廣州“1+3+N”城園融合體系。

五、社區公園規劃

社區公園是指用地獨立,具有基本的游憩和服務設施,主要為一定社區范圍內居民就近開展日常休閑活動服務的綠地。提升全市社區公園服務覆蓋水平,推動公園綠地服務向社區延伸。到2035年,全市規劃新增社區公園約188個,社區公園總數約300個。

(一)城市社區公園。

結合15分鐘社區生活圈布局。每15分鐘社區生活圈至少配置1個社區公園。已建地區通過邊角地整理、見縫插綠等方式,增加社區公園數量,滿足日常休閑、娛樂、健身的需求,促進土地節約集約利用。新建地區可與社區公共服務設施、公益性設施相鄰設置社區公園,打造社區活動中心。

推進社區公園便捷可達。社區公園應選址在城市大型居住區附近,與社區綠道、濱水地區、文物古跡結合,與城市主次干道順暢銜接,便于居民使用。中心城區或其他人口密集地區,結合碧道建設、河涌整治等工作,建設濱水型社區公園,完善游憩設施,創造開放共享的濱水空間。

建設面向全年齡段的社區體育設施。綜合考慮兒童、青少年和老人等人群行為習慣和出游活動需求,完善社區體育設施,推進社區體育公園建設和健康社區發展。

面向學齡前和學齡兒童游憩活動需求,分類設置兒童游戲設施。針對學齡前兒童宜設置秋千、滑梯等設施;針對學齡兒童宜設置平衡木、單杠、攀爬類等設施。

面向青少年和成人體育健身活動需求,設置羽毛球、乒乓球等大眾運動場地。結合不同用地條件,靈活設置籃球、足球、門球等運動場地,豐富社區體育公園活動類型。

面向老人活動需求,設置曲藝舞臺等場地,提供一定規模休息區以及緩跑徑、全民健身器材等群眾性體育設施。

配套便利生活與智慧管理設施。結合社區發展需求,推動社區公園與社區文化、體育、教育、服務等設施融合建設,在社區公園內綜合配置圖書流動站、無人販售機、小型文化室、科普長廊以及生活垃圾分類設施等,推進免費WiFi(無線網絡)、實時監控、智能警務、智能廣播建設,實現便利化生活和智慧化管理。

(二)鄉村社區公園。

推動社區公園向鄉村地區延伸,完善鄉村社區公園布局,每村規劃至少1個社區公園。鄉村社區公園應充分挖掘鄉村文化歷史內涵,注重嶺南鄉村文化元素在公園設計中的運用,利用宗祠、河涌水系、自然山體等建造鄰里活動空間。強化嶺南鄉土闊葉植物、嶺南佳果植物、嶺南鄉土觀花植物在鄉村社區公園的應用,構建留住嶺南鄉愁記憶的綠美環境。推廣健康生活及文化教育理念,設置健身康體設施、智慧化文化宣傳服務設施。

六、游園(口袋公園)規劃

游園(口袋公園)是指用地獨立,規模較小或形狀多樣,方便居民就近進入,具有一定游憩功能的綠地。充分發揮游園(口袋公園)對于建設綠美生態環境、方便居民就近活動的作用,大力推進游園(口袋公園)建設。到2035年,全市規劃新增游園(口袋公園)約600個,游園(口袋公園)總數約1500個。

(一)均衡布局,實現300米見綠。

結合舊村改造、舊廠改造、舊城改造、村級工業園整治提升、違法建設拆除等城市更新工作,利用各類低效閑置空間,如建筑退線空間、濱水空間、街旁空地、橋下空間等,見縫插綠推動游園(口袋公園)建設,實現每5分鐘社區生活圈至少配置1個游園(口袋公園),建成區居住用地步行300米見綠,營造綠美環境。

(二)傳承文化,完善就近活動功能。

堅持以周邊居民需求為導向,結合資源條件合理配置休閑娛樂、運動健身、兒童游憩、文化科普等場地和設施。游園(口袋公園)的入口設置應綜合考慮可達性、便捷性和安全性,滿足無障礙設計要求;植物配置應兼具景觀和生態效益。彰顯嶺南文化、社區文化特色,增進居民的文化認同感,讓老故事有新傳承,讓老街區煥發新活力。

(三)公眾參與,推進共建共治共享。

不斷提升游園(口袋公園)設計水平,推進游園(口袋公園)共建共治共享,通過選址推薦、設計方案評選、園藝競賽、認養等方式,鼓勵公眾參與游園(口袋公園)設計、建設和維護全過程,營造居民喜愛的綠美公共空間。

第三節 市域綠道網絡規劃

一、完善綠道網絡構建

擦亮廣州綠道品牌,完善區域綠道、城市綠道、社區綠道三級綠道體系建設,持續貫通區域綠道和城市綠道,強化社區綠道建設,推動綠道與碧道、南粵古驛道、森林步道等空間聯動建設。規劃到2035年,全市綠道不少于4000千米。

加強綠道、碧道、道路綠帶等活力綠廊建設,串聯各類公園和景點,形成綠意盎然的休閑游憩網絡,公園連通比例從2020年的58%提升至2035年的80%以上。

優化布局合理、配套完善、功能豐富的綠道體系。依托碧道建設契機,重點貫通珠江西航道、珠江后航道等濱水公共空間,加快推進環島路、沿江大道、沙灣水道等綠道建設,打造藍綠交織的中心城區及近郊綠色生態空間;依托主要河涌等建設聯系中心城區至南沙區的城市綠道;有序推進荔灣區、天河區、南沙區等社區綠道增補,服務居民日常出行。

二、綠道功能升級策略

(一)打造全時段活力綠道。

鼓勵綠道全時段開放,合理組織夜游、夜跑、夜市等活動,增設文化休閑設施和餐飲、購物等商業設施,完善公廁、照明系統、夜間公交等配套服務,打造夜間經濟特色品牌,提供全時段的生活、休閑和娛樂服務。

(二)營造綠道活力消費場景。

鼓勵經濟組織、社會團體、單位或者個人參與綠道建設運營。引入文化體驗、餐飲休閑、時尚運動、休閑娛樂、酒店民宿等多元復合業態,植入自動販賣、無人超市、直飲水裝置等人性化服務,激活綠道。

(三)推動智慧綠道建設管理。

推動智慧綠道建設,鼓勵應用節能環保的新技術、新材料。構建綠道智能化一體平臺,引進線上運動平臺,建設“云場館”;完善智慧監管功能,引入智慧零售等新型業態模式,為游客、企業商家及政府提供智能、高效的綜合性服務。

第四節 綠地分類規劃

一、區域綠地規劃

(一)風景游憩綠地。

風景游憩綠地是指自然環境良好,向公眾開放,以休閑游憩、旅游觀光、娛樂健身、科學考察等為主要功能,具備游憩和服務設施的綠地,主要包括風景名勝區、森林公園、濕地公園、地質公園、郊野公園、其他風景游憩綠地等。

風景游憩綠地規劃布局應依托山林、濕地、地質遺跡、古樹名木、歷史文化、自然村落等資源要素,利用豐富的植物群落和山水景致,對城市生態環境起著保護、調整、協調、補充的作用。

到2035年,全市規劃風景游憩綠地約105239公頃,人均風景游憩綠地面積約47平方米/人(風景游憩綠地涉及自然保護地,具體面積根據自然保護地勘界立標數據進行更新)。

(二)生態保育綠地。

生態保育綠地是指為保障城鄉生態安全,改善景觀質量而進行保護、恢復和資源培育的綠色空間,主要包括自然保護區、水源保護區、濕地保護區、公益林、生物物種棲息地等。生態保育綠地主要依據珍稀瀕危物種、飲用水源地、具有重要生態價值林地分布以及野生動物遷徙路徑等進行規劃。到2035年,全市規劃生態保育綠地約8776公頃(生態保育綠地涉及自然保護地,具體面積根據最終批復的自然保護地面積進行調整)。

(三)生產綠地。

生產綠地是指為城鄉綠化美化生產、培育、引種試驗各類苗木、花草、種子的苗圃、花圃、草圃等圃地。

壯大花卉苗木林果產業,推進花卉博覽園和花卉之都提質升級,建設從化區花卉國家現代農業產業園,布局從化蘭花和盆栽植物生產基地、花都盆景和觀賞苗木生產基地、白云鮮切花和小盆栽生產基地、增城切花切葉和蘭花等花卉產業基地,以及番禺和南沙觀葉植物、盆栽植物及綠化苗木生產基地,提高花卉生產規模化、專業化和智能化水平。

到2035年,全市規劃生產綠地不少于668公頃。為適應城市建設需要,在全市各區規劃建設1—2處中轉苗圃。

二、公園綠地規劃

以滿足居民使用需求為導向,規劃重點增加公園綠地規模。到2035年,全市規劃新增公園綠地約6320公頃,規劃公園綠地服務半徑覆蓋率從2020年的80%提升至90%以上,規劃新增公園綠地重點向南沙區、白云區、黃埔區、番禺區等人口增量大的地區布局。

重點推進中小型公園綠地建設,創新探索存量用地增加公園綠地的途徑。結合城市更新、河涌岸線整治、違法建設拆除等工作建設公園綠地,探索低效防護綠地公園化改造,推進居住用地和公共設施用地的附屬綠地開放利用等。

以規劃管理單元為基礎,銜接全市社區生活圈分布,結合現狀綠地服務水平、居民出游需求等開展綠地供需評估,將單元劃分為四個績效等級(詳見表3)。探索公園綠地績效單元實施機制,引導規劃公園綠地優先向一級績效單元和二級績效單元投放。

表3 廣州市公園綠地績效單元導引表

三、防護綠地規劃

防護綠地主要包括道路及鐵路防護綠地、工業隔離防護綠地、城市水系防護綠地、公用設施防護綠地、高壓走廊防護綠地,其防護寬度參考以下要求(詳見表4),具體寬度在詳細規劃中確定。到2035年,全市規劃防護綠地不少于7500公頃。

利用初雨棄流裝置、植草溝、生物滯留帶等設施滯蓄、凈化路面徑流。在符合綠地設計規范的前提下,探索防護綠地兼容小型市政交通設施的可行性。

表4 廣州市防護綠地分類規劃指引表

四、廣場用地規劃

到2035年,全市規劃廣場用地約450公頃。廣場用地宜臨近公共管理與公共服務設施用地、商業服務用地、城市軌道交通用地、交通樞紐用地、交通站場用地等布局,單地塊面積一般不超過3公頃,最大不超過5公頃。

提高廣場用地透水鋪裝比例,注重排水坡度與排水溝設置,因地制宜設置下沉式廣場降低峰值徑流量,提升城市生態韌性。

五、附屬綠地規劃

附屬綠地主要包括居住用地、公共管理與公共服務設施用地、商業服務業設施用地、工業用地、道路與交通設施用地、物流倉儲用地、公用設施用地中的綠地。具體綠地率的控制要求按照相關法規和政策文件執行。

積極探索附屬綠地開放利用。部分有條件的公共管理與公共服務設施用地、商業服務業設施用地、居住用地附屬綠地,通過拆圍透綠、微改造等形式,因地制宜配置游憩設施,推進綠地服務公共化,作為城市公園綠地的重要補充。

六、永久保護綠地

永久保護綠地是指生態功能突出、具有長期保護價值的已建成綠地。全市劃定第一批永久保護綠地773.88公頃,包括越秀公園、流花湖公園、東山湖公園、東風公園、人民公園(越秀)、黃花崗公園、中山紀念堂、廣州動物園、廣州蘭圃、廣州起義烈士陵園、越秀兒童公園、傳祺公園、宏城公園、二沙島藝術公園、廣州發展公園、草暖公園、荔灣湖公園、廣州文化公園、荔灣兒童公園、增埗公園、雙橋公園、青年公園、醉觀公園、沙面公園、龍溪江北公園、曉港公園、莊頭公園、海珠兒童公園、海印公園、珠江公園、天河公園、花城廣場、臨江大道濱水綠地、廣州市兒童公園、白云兒童公園、三元里抗英斗爭紀念公園、黃埔公園、創業公園、蘿崗兒童公園、香雪公園、體育公園、黃埔兒童公園、蟹山公園、東苑公園、南沙兒童公園、大崗公園、番禺兒童公園、星海公園、中央公園、平康公園、石橋公園、西園、南區公園、人民公園(花都)、花果山公園、馬鞍山公園、花都兒童公園、從化兒童公園、增城兒童公園等59處公園及綠地(詳見附件6廣州市永久保護綠地名錄)。

除國家重大建設工程、行政區劃調整、省級以上人民政府制定的國土空間規劃發生變更外,任何單位和個人不得擅自改變永久保護綠地的用地面積、性質和用途或者破壞其地形、地貌、水體和植被。

第四章 城區綠地系統規劃

第一節 中心城區綠地系統規劃

一、規劃目標與策略

(一)規劃目標。

整合存量綠色資源,著力構建傳統與現代交融的綠色都市風貌,云山、珠水、濕地、古跡等自然環境和人文環境相得益彰,將中心城區建設成為廣州活力公園城市核心區域。

(二)規劃指標。

近期指標(2025年)。建成區綠化覆蓋率不低于39.0%,人均公園綠地面積不低于13.0平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到90.0%。

遠期指標(2035年)。建成區綠化覆蓋率提升至39.2%,人均公園綠地面積提升至13.5平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率提升至94.0%。

(三)規劃策略。

完善綠道網絡建設,強化綠色空間連通。重點維育帽峰山生態片區,以及白云山、海珠濕地生態綠核,推進珠江前航道、后航道、西航道等岸線綠化貫通。加強社區綠道和碧道建設,促進公園連通,推動水綠融合,構建綠色生態網絡,打造品質化公共空間。

多途徑拓寬中小型公園綠地來源。通過城市更新、違法建設拆除等多種方式,重點增加中小型公園綠地供應,精準布局公園綠地,提升綠地空間績效。

強化文綠融合,塑造具有活力、富有魅力的都市風貌。整合中心城區自然資源與人文資源,維育城市景觀軸線,塑造自然與文化交相輝映、傳統與現代融于一體的中心城區特色風貌。

二、空間結構與布局

(一)規劃結構。

中心城區綠地系統規劃結構為“一環一帶兩軸、一片兩核、多點成網”。

“一環”:指城市生態翠環的中心城區部分。

“一帶”:指沿珠江前航道、后航道串聯周邊綠地形成連續開放的濱水景觀帶。

“兩軸”:指越秀山—海珠廣場傳統城市公園軸和燕嶺公園—廣州塔廣場新城市公園軸。

“一片”:指帽峰山生態片區。

“兩核”:指白云山、海珠濕地兩大生態綠核。

“多點”:指多個大型公園。

(二)綠地規劃布局。

持續提升白云山、海珠濕地生態綠核,加強城市公園軸建設,維育云山珠水綠美生態格局。到2035年,新增公園綠地約2244公頃,重點加強珠江等河涌水系沿岸的綠地建設。

重點供給中小型公園綠地,優先結合社區活動中心和綠道布局,提高人均公園綠地面積和公園綠地服務覆蓋水平。

(三)公園規劃布局。

升級城市公園品質,打造一批城市公園典范,促進中心城區公園高質量發展。

加大社區公園建設力度,鼓勵社區公園結合公共服務設施用地、商業商務用地、文化設施用地布局,實現多元復合的服務功能。根據社區人口結構特征,規劃建設形式多樣的社區公園,配置休閑健身、兒童游憩、科普教育、文化展示等設施。

在高密度地區因地制宜配置游園(口袋公園),通過城市更新、邊角地整理等方式增加公園數量,提升公園服務水平。

三、綠線規劃

中心城區劃定市級綠線1520公頃。綠線具體面積和范圍以市國土空間總體規劃批復為準。除可兼容的地下空間開發利用、市政交通公用設施、應急救援、文化和自然遺產保護、文體設施,以及必要的公園游憩設施、服務設施和管理設施外,原則上不得進行其他項目建設。

因國家和省級重點工程、城市重大基礎設施、城市重大防災救災項目建設確需調整綠線范圍的,應當經充分論證后按照相關程序執行。

四、園林景觀風貌規劃

加強歷史文化保護傳承,城市綠化過程中不破壞地形地貌,不破壞傳統風貌,不擅自伐移老樹和有鄉土特點的現有樹木,不挖山填湖,不隨意改變或侵占河湖水系,不隨意改建具有歷史價值的公園。弘揚嶺南園林文化,打造傳統與現代交融的中心城區綠化風貌。

(一)展示歷史城區嶺南園林風貌底蘊。

提升歷史城區綠視率。挖掘歷史文化內涵,創新植物配置,彰顯嶺南園林底蘊。尊重歷史城區空間格局肌理,因地制宜增加公園綠地、口袋公園、活動廣場等休閑游憩空間,創新立體綠化形式,提升綠視率,改善綠美環境品質。

提升文化地標及周邊環境品質。持續塑造越秀山—海珠廣場傳統城市公園軸和燕嶺公園—廣州塔廣場新城市公園軸的綠化形象,推進長堤、南海神廟等文化地標及周邊綠化美化提升,激活文化空間。

(二)打造世界級珠江濱水景觀區。

塑造風貌多元的精品珠江。推進濱江綠地規劃建設,拓寬公共空間,在規劃新建區、大面積改造區宜保留100—200米的濱江綠地,已建或已批地區濱江綠地寬度小于100米的暫按現狀控制,遠期宜結合規劃改造加寬。西十公里從白鵝潭至廣州大橋,形成中西合璧、展現城市變遷的花園式濱水長廊;中十公里從廣州大橋至琶洲東部島尖,形成現代多元、凸顯大都市文化魅力和創新集聚特色的嶺南水岸;東十公里從琶洲東至南海神廟,形成生態低碳、展現活力與開放的現代化港城。加強珠江沿岸綠化建設,美化堤岸和橋梁,提升珠江整體風貌,打造國際一流的珠江畫廊。

建設活力貫通的綠色濱水空間。推進珠江沿岸高質量發展,充分利用珠江兩岸資源,推進珠江前航道、后航道、西航道兩岸全線貫通,推進濱江空間公共化,加快珠江沿岸工業倉儲用地改造升級,建設連續開放、環境優美、設施完善的濱江碧道,構建高品質濱水空間。在保障水環境安全、不影響沿岸綠地主體功能的前提下,探索設置文化、游覽、休憩等便民服務設施,營造特色化體驗場景。

打造珠江生態島鏈。保護利用珠江沿線江心島,打造與自然和諧、與城市共生、與市民同享的珠江生態島鏈,實現“城、水、島”和諧共生。優化提升長洲島、大蠔沙等島嶼,彰顯自然生態、歷史底蘊和人文特色,提升服務功能、品質和配套設施,提高濱水岸線公共性、連通性,打造珠江國際慢島。

(三)推動嶺南園林傳承與創新發展。

依托歷史名園、傳統公園、古樹名木、歷史建筑等資源,傳承嶺南園林文化,保護老城區傳統綠化風貌。結合老城區更新改造,對造園技法、造園布局、材料選用、植物配置等進行創新,推動嶺南園林創新發展。

五、綠地熱環境調控

(一)加強生態冷源和通風廊道的預留與控制。

重點推進白云山風景名勝區、海珠國家濕地公園、帽峰山省級森林公園、天河火爐山森林公園、天河鳳凰山森林公園、天河龍眼洞森林公園等生態冷源管控,預控珠江前后航道—石井河風廊、海珠濕地—廣州大道風廊、珠江—科韻路—廣園路風廊、珠江—環城高速—火爐山風廊、黃埔風廊、永和風廊等中心城區六條主要通風廊道,劃定風廊控制區,明確規劃控制要求。

(二)精準配置一批2000平方米以上的公園綠地。

按照熱環境控制分區,精準配置一批2000平方米以上的公園綠地,發揮綠地調節熱環境的功能,進一步改善老城區、天河南部、白云新城、廣鋼新城、廣州開發區等地區的人居環境。

(三)推進熱環境調控措施落地實施。

除容積率、建筑密度、綠地率等地塊控制指標外,探索將每100平方米綠地的喬木數、屋頂綠化率、鄉土植物比例等指標納入地塊管控,推進熱環境調控措施落地實施。

第二節 南沙新區綠地系統規劃

一、規劃目標與策略

(一)規劃目標。

保育南沙新區優質生態本底,構建城野交融、山海相連的綠色空間系統,塑造世界級濱海城市風貌,打造粵港澳大灣區生態宜居城市典范。

(二)規劃指標。

到2035年,南沙區建成區綠化覆蓋率提升至43.0%,森林覆蓋率不低于3.4%,人均公園綠地面積不低于25.0平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到90.0%。

(三)規劃策略。

構建區域生態空間格局。充分發揮南沙新區在粵港澳大灣區生態建設中的示范作用,重點維育橫瀝—鳧洲水道、蕉門水道等生態廊道,保護提升南沙黃山魯森林公園、南沙十八羅漢山森林公園、南沙大山乸森林公園、南沙濕地公園等生態核心,加強北部特色基塘和南部濱海濕地灘涂等生態系統保護,擴大珠江口濱海紅樹林濕地生境范圍,保障水鳥生態廊道完整性,共同構筑區域生態防護帶。

塑造藍綠空間網絡。依托蕉門河、鳧洲水道、洪奇瀝水道及龍穴南水道等骨干河道,構筑綠蔭濃密、連續貫通的城市綠道。結合河涌等資源建設社區綠道,串聯生態公園、城市公園、社區公園、游園(口袋公園),推動藍綠空間密織成網,到2035年,南沙區公園連通比例達到70%以上。

建設活力綠色開敞空間。結合濱水岸線持續完善公園與綠地空間,精心規劃設計,彰顯嶺南特色和濱海特色。探索“公園+”發展模式,推動綠色空間與體育、文化等功能混合利用,提升綠色空間文化內涵與功能效益,激發綠色活力。

二、綠地結構與布局

(一)綠地結構。

整合山水林田海生態要素,構建“四心、兩片、多節點、多廊成網”的綠地系統規劃結構。

“四心”:指南沙黃山魯森林公園、南沙十八羅漢山森林公園、南沙大山乸森林公園、南沙濕地公園四個生態核心。

“兩片”:指北部農業生態基質片區、南部濱海濕地生態片區。

“多節點”:指以濱海公園、蕉門公園、蒲州花園等城市公園為重點,社區公園和游園(口袋公園)為補充的多層次綠地。

“多廊成網”:指以水為脈,統籌綠道、碧道、道路綠帶等空間,形成通山達海、串珠成網的生態廊道網絡。

(二)綠地規劃布局。

依托粵港澳大灣區發展契機和優質生態資源本底,面向高質量城市發展標桿建設,高標準配置綠地,構建布局均衡、全民共享、特色鮮明的綠地空間體系。

優先在珠江街道、南沙街道、大崗鎮等綠地服務盲區增補公園綠地,結合南沙區未來人口增量分布,高標準預留公園綠地。到2035年,南沙區規劃新增公園綠地約1500公頃,規劃公園綠地服務半徑覆蓋率達到90.0%。

(三)公園規劃布局。

以高品質公園支撐“灣區之心、開放門戶、未來之城”的發展愿景。兼顧生物多樣性保護與居民休閑游憩需求,完善公園體系,推動生態公園、城市公園、社區公園和游園(口袋公園)協調發展,塑造多元近綠場景。強化森林公園保護利用,推進森林步道建設,營造可達可享的森林活動場景。建設南沙濕地紅樹林專類園,推動創建國家級濕地品牌,助力南沙區打造一流的生態高地和自然教育基地。

到2035年,南沙區規劃生態公園6個,城市公園11個,規劃新增社區公園不少于30個,規劃新增游園(口袋公園)不少于55個。

三、園林景觀風貌規劃

依托青山、碧水、田園、濕地、港灣等資源,營造特色綠美風貌,形成山海相融、山城相依、城海相生的風貌格局。

(一)嶺南水鄉風貌。

利用北部農林資源發展都市觀光農業,建設農業公園,推進農耕文化體驗活動,重現嶺南水鄉生活情景。結合綠道、濱水岸線打造水鄉游憩路線。在滿足防洪安全前提下,對堤岸進行綠化美化,展現嶺南水鄉自然與人文交融的綠地風貌。

(二)濱海都市風貌。

依托蕉門河、靈山島尖、橫瀝島尖等地區的河涌水系資源,優化濱水游憩空間,強化濱海文化元素應用,構建碧道貫通、南亞熱帶特色突出的濱海明珠形象。重點提升南沙大山乸森林公園、南沙黃山魯森林公園等地區景觀風貌。重要片區、主干道路配置連續的大樹冠遮蔭樹木,形成完整的綠蔭界面。結合公共建筑、道路、水系及公園因地制宜布置特色花卉,提升現代都市形象。

(三)濱海濕地風貌。

重點加強蕉門水道、鳧洲水道等區域河口濕地的保護與自然恢復,注重水產生態景觀與濕地生境維育的結合,提升生物多樣性,強化生態服務功能。加強紅樹林沼澤和水草灘涂濕地保護,營造多元濕地文化景觀。

(四)智慧門戶風貌。

重點打造北部慶盛樞紐片區、大同立交橋周邊及南沙港快速路兩側地區智慧門戶風貌。結合現代時尚的城市建筑立面,打造北部慶盛片區未來科技感與現代感的智慧風貌,展現大同立交橋周邊及南沙港快速路兩側靈動活力的門戶風貌。

(五)港區產業風貌。

在龍穴島等港區,塑造港口產業與生態景觀和諧交融的現代濱海景觀。選種吸收粉塵強、降噪能力強、生長力強、耐旱、冠幅大、根系發達的植物,突出現代產業服務簡約時尚的風貌。

第三節 城市更新地區綠地規劃

一、保證公園綠地面積規模

完善更新地區綠地規劃建設指引,保障更新地區公園綠地規模與面積占比,確保更新片區更新后公園綠地服務半徑覆蓋率不低于所在行政區規劃平均水平,改善城市綠美環境。

居住用地綠地率執行相關政策法規要求。大力推進口袋公園、小微綠地建設,提升公園綜合功能,加強與體育、文化、娛樂休閑設施兼容使用。

二、優化綠地規劃布局

進一步發揮城市更新工作對城市綠地建設的補充作用,結合更新地區人口發展導向及周邊綠地配置情況,完善綠地布局,精準配置符合地區人群需求的綠地。

推進更新地區開放式綠地建設,營造健康活力共享的綠色開敞空間。綠地選址宜與公共服務設施相鄰設置,并與城市道路順暢銜接,方便居民便捷使用。

三、提升綠地綜合功能

區分產業地區、居住地區進行綠地功能配置,提升更新地區對優質企業和人才資源的吸引力。

產業地區重點結合地區產業發展特色,兼顧休憩、創新與商業功能,提供特色化的休閑游憩、運動健身、科普文化、社區服務等設施,進行個性化場地設計與植物配置,加強綠地出入口設計和標識系統設計,展示產業地區形象。

居住地區宜與社區活動中心、幼兒園等設施合并或鄰近設置,結合地區人口結構特征,提供差異化設施,重點關注兒童活動場地和老年健身活動設施。

四、推廣立體綠化建設

鼓勵更新地區探索多元化的立體綠化形式,平面與立體結合,建設綠美家園。對新建建筑及符合荷載條件的改造建筑,開展屋頂花園、墻面綠化及窗陽臺綠化美化;對建筑空中連廊、人行天橋、高架橋實施綠化美化,建設空中花廊。

提升更新地區綠視率,聯動開發建設主體,結合濱水空間及大型新建建筑,試點探索濱水立體公園、屋頂花園等游憩式立體綠化建設,構建功能化、特色化、多樣化的空中休閑游憩空間。

第五章 特色專項規劃

第一節 城市生態翠環規劃

一、規劃目標

整合近郊休閑游憩資源,構建高品質綠色開敞空間網絡,提升城市活力和宜居水平。到2035年,打造形成長約160千米,寬約1千米的城市生態翠環,串聯白云白海面濕地公園、帽峰山省級森林公園、天鹿湖省級森林公園、蓮花山風景名勝區、海鷗島、番禺滴水巖森林公園、番禺大夫山森林公園等節點,建設環城公園帶。

二、規劃結構

依托綠道、碧道、道路綠帶,構建“一環+六帶”公園連接道系統,加強環內游憩資源連接貫通。“一環”為城市生態翠環,“六帶”是以中心城區內主干道路、重要河涌等為載體,構建沿石井河、白云山、車陂涌、烏涌、番禺大道、大學城—蓮花山的6條主要公園連接道。

以城市生態翠環帶動中心城區綠色網絡構建,通過公園連接道系統串聯城市重要綠色空間,提高游憩資源利用效率,形成安全舒適、互聯互通的公園連接道系統。

三、功能發展策略

結合城市生態翠環沿線地形地貌、建筑、植被等要素,劃分四大主題區段,打造多樣化、人性化的功能體驗,滿足居民對文化體驗、自然教育、休閑娛樂等活動需求。

(一)西北段:魅力水岸、文旅融合。

北起太和立交,南至沙面公園。重點推進流溪河、珠江西航道水鳥生態廊道建設,優化沿線生態水岸和植物群落;按照精品珠江標準建設西航道濱水空間,騰退濱水違法建設,營造高品質濱水游憩空間;聯動沿線舊工業園區更新改造,植入文化展示、運動健身等特色功能,營造活力濱水休憩場景。

(二)西南段:城林融合、花漾生活。

北起沙面公園,南至番禺草河濕地公園。精準提升番禺大象崗森林公園、番禺大夫山森林公園、番禺滴水巖森林公園的森林質量,豐富季相變化;推進富石路、鐘順路等道路綠帶建設,增補綠色開敞空間;發揮荔灣芳村、番禺鐘村花卉產業基地優勢,構建花漾生活圈。

(三)東南段:桑田曲水、旅游科普。

西起番禺草河濕地公園,北至大蠔沙。充分挖掘嶺南文化資源,帶動蓮花山風景名勝區、海鷗島、觀龍島等生態旅游發展;完善沙灣水道沿線綠道建設,推進與文化、旅游、體育、服務設施融合發展;加強科學營地、自然教育博物館、農業科教基地建設,豐富青少年和兒童的活動體驗。

(四)東北段:林海山趣、戶外探險。

南起大蠔沙,北至太和立交。合理開發森林資源,提供自然化的公共空間、動植物科普、趣味活動場地與游戲設施,探索森林旅游野趣;策劃組織登山攀巖、定向越野戶外賽事活動,進一步集聚人氣,豐富旅游體驗;精心規劃山脊步道,串聯景點及周邊自然、人文資源,推動全民健身。

四、規劃建設策略

(一)推動線性游憩空間功能升級。

依托碧道建設,重點沿流溪河、珠江西航道、沙灣水道等地區新建綠道;升級改造現狀綠道,重點加強無障礙設施、便民設施配置。結合道路綠帶、防護綠地等存量資源,推進緩跑徑和慢行道建設。

(二)增存并舉推進公園品質升級。

結合城市生態翠環,規劃新增大型公園,促進生態連通。銜接城市更新工作,結合翠環沿線舊村更新改造,提前預控高品質、開敞式公共綠地,作為城市游憩空間的重要補充。提升現狀公園品質,完善便民服務、自然教育、休閑游憩等設施,促進優質生態資源轉化為全民共享的生態福利。

(三)強化生態功能,提升生物多樣性。

強化生物棲息地建設,助力目標物種維育,推進林地、濕地和江心島生態修復。通過平立結合,推進生態連通和綠化連續。在珠江西航道沿線等高密度地區,或難以實施平面綠化的地區,推廣屋頂綠化、墻體綠化、高架綠化、天橋綠化。在繞城高速、廣園快速路、鐵路等地段設置適合動物穿行的空中廊道或涵洞式通道,支撐生物遷徙。

第二節 水綠融合規劃

一、規劃建設策略

(一)開展生態修復,支撐水鳥生態廊道建設。

提升水鳥生態廊道品質,大力開展水鳥棲息地修復,提升濕地環境質量。推進棲息地生境營造、紅樹林生境優化、濕地植物群落提升、水源涵養林建設、生態水岸建設、濕地生態景觀長廊建設,加快珠江、流溪河、增江、白坭河、蕉門水道、新街河兩岸的生態環境修復,打造水鳥成群的濱水廊道空間。

(二)借力碧道建設,營造特色活力空間。

結合全市碧道總體布局,推進濱水綠地的增補與改造提升。針對濱水綠地斷點地區,在滿足防洪安全前提下,新建開放式公園綠地,合理增設文化、體育、旅游、服務等設施,營造高品質濱水特色公共空間。重點改造提升石井河、沙河涌、花地河、車陂涌、白坭河、均禾涌等河涌兩岸綠地,保護周邊建筑風貌,形成獨具特色的濱水空間。

(三)融合海綿城市理念,構建濱水綠色網絡。

將海綿城市理念融入公園與綠地建設,重點提升珠江、瀝滘水道、花地河、沙灣水道、大石水道等河道兩岸的自然環境,以綠地、道路、水系為載體,推廣使用透水路面、植草磚、雨水花園等,建設具有水體自然積存、自然滲透、自然凈化功能的海綿式公園。

(四)推動生態駁岸建設,保障濱水景觀品質。

結合河湖水系生態治理,挖掘河涌沿線人文資源、自然資源特色,加強河岸綠化設計,植入嶺南水鄉元素,運用嶺南鄉土樹種進行綠化,充分體現花城特色、嶺南水鄉特色。

二、規劃建設指引

(一)公共活動型水岸。

城市公共中心的濱水綠地,如珠江前航道等,應重點提升濱水地區的功能與環境品質,強化廣州珠水文化品牌。以匯聚人流和開展公共活動為主導功能,在考慮通航安全及水利安全的條件下,合理布置觀景平臺、親水棧道等設施。采用植物景觀設計手法,突出南亞熱帶嶺南水鄉綠化風貌。

(二)生活服務型水岸。

臨近居住小區、村民住宅等區域的濱水綠地,如市橋水道等,應重點加強濱水空間連通,提供多元化休閑活動空間,完善休閑游憩服務配套設施,打造親民、惠民的濱水空間。綠化配置應經濟實用、舒適安全,突出濱水文化特色。

(三)生態保育型水岸。

自然原生態濱水綠地,如流溪河、增江、洪奇瀝水道、蕉門水道等,重點依托現狀自然資源,推進保護性利用。在保證行洪安全、生態安全的情況下,合理增設親水休閑、自然教育等設施。結合自然保護需求,采用自然生態的綠化形式,營造生態野趣岸線空間。

(四)生產功能型水岸。

工業地區濱水綠地,如西航道北段、黃埔魚珠段、小虎島及龍穴島等,以生態防護功能為主導,結合周邊用地功能及生態環境特性,推進生態修復,開展產業文化宣傳。樹種選擇應重點考慮植物抗逆性,打造具有產業文化特色、環境景觀特色的濱水活動空間。

第三節 兒童游憩空間體系規劃

一、空間體系構建

面向兒童行為特征和心理需求,系統構建兒童游憩空間體系,打造兒童友好型城市。在現狀市、區兒童公園基礎上,重點推進兒童游憩空間向社區延伸,構建“市兒童公園—區兒童公園—社區兒童游憩場地”三級兒童游憩空間體系。

鼓勵在各類公園、城市廣場以及居住區、公共服務設施、商業服務設施等附屬綠地中,設置社區兒童游憩場地,提升兒童游憩空間服務水平,實現每5分鐘社區生活圈配置1處社區兒童游憩場地。

二、規劃建設指引

兒童游憩場地應選址在交通便捷、光照充足、通風良好的地區。面向兒童需求,根據兒童游憩場地規模及條件,提供功能多元、舒適安全的兒童游憩設施,激發兒童潛能,促進兒童在游戲中成長。滿足家長看護及社會交往的需求,增設看護休憩設施;因地制宜增設親子衛生間、母嬰室及餐飲服務等人本化、便民化設施。

生態公園和城市公園等大型公園,可設置兒童趣味活動營地,完善以自然教育、趣味探險為主的自然體驗游憩空間,加強自然空間的教育培訓功能;社區公園、游園(口袋公園)、城市廣場以及居住區、商業服務設施、公共服務設施附屬綠地,可建設小規模兒童游憩活動空間,設置滑梯、攀爬架、沙池等非動力小型游戲設施。

結合兒童游憩場地設計主題,選取嶺南鄉土植物,營造色彩鮮明活潑、造型生動有趣、視線通透、安全實用的空間。

第四節 樹種及園林植物規劃

一、園林植物總體規劃

堅持節儉務實建綠,鼓勵近自然、本地化、易維護、可持續的建設方式,科學采用喬灌草搭配等多種綠化形式,構建健康穩定的綠化生態系統。堅持適地適樹,積極采用榕樹等優良鄉土樹種作為骨干樹種和基調樹種,合理運用鄉土草種進行綠化。堅持嶺南地域性與多樣性相結合、景觀效益與功能效益相結合的原則,到2025年,鄉土樹種使用率不低于70%;到2035年,鄉土樹種使用率提升至75%以上。

規劃推薦植物868種,包括喬木366種、灌木200種、藤本62種、草本214種和竹類26種。

推廣應用15種(類)喬木作為城市綠化基調樹種,包括榕樹類、木棉、白蘭、非洲桃花心木、人面子、小葉欖仁、美麗異木棉、宮粉紫荊、秋楓、尖葉杜英、海南紅豆、扁桃、麻楝、大王椰子、陰香。

喬木366種,包括榕樹類、扁桃、東京油楠、中國無憂樹、紅花羊蹄甲、大花紫薇、爪哇決明、鳳凰木、美麗異木棉、千層金、水瓜栗等(詳見附件7廣州市喬木樹種規劃一覽表)。

灌木200種,包括簕杜鵑、龍船花、紅背桂、鵝掌藤、福建茶、紅車、紅花檵木、灰莉、朱蕉、海桐等。

藤本62種,包括首冠藤、異葉爬山虎、使君子、炮仗花、薜荔、絡石、禾雀花、紅花龍吐珠、大葉鹿角藤、金銀花等。

草本214種,包括大葉油草、結縷草(蘭引3號)、臺灣草、馬尼拉草、腎蕨、翠蘆莉、紅龍草、龜背竹、海芋、合果芋等。

竹類26種,包括大佛肚竹、小琴絲竹、青皮竹、觀音竹、孝順竹、粉單竹、紫竹、泰竹、車筒竹、紫竿竹、青竿竹、黃金間碧竹、麻竹等。

二、不同綠地類型植物規劃

(一)公園綠地植物規劃。

公園綠地植物規劃堅持安全性、生態性、效益化原則,推薦選用骨干植物86種,包括香樟、人面子、白蘭、山杜英、竹柏、木棉、蘋婆、海南紅豆、細葉榕、尖葉杜英、落羽杉、宮粉紫荊、鳳凰木等;一般植物482種,包括烏欖、荔枝、龍眼、楊桃、黃花風鈴木、藍花楹、南酸棗、鷹爪花、假鷹爪、赤苞花、藍花藤、凌霄、銀邊山菅蘭、花葉冷水花等。

(二)防護綠地植物規劃。

江河兩岸、湖岸優選抗逆性強、根系發達、固土能力強、防護性能好的樹種。海岸帶優選耐鹽堿、耐水濕、抗風能力強的深根性樹種和紅樹林樹種。

防護綠地植物規劃堅持實用性、科學性和適度景觀化的原則,推薦選用骨干植物30種,包括南洋楹、藍花楹、糖膠樹、麻楝、火焰木、鳳凰木、夾竹桃、簕杜鵑、朱槿、大葉油草、翠蘆莉等;一般植物89種,包括潺槁樹、木麻黃、臺灣相思、大葉榕、樸樹、紅花檵木、木芙蓉、腎蕨、條紋小蚌蘭等。

(三)廣場用地植物規劃。

廣場用地樹種以樹形挺拔、分枝點較高、冠大蔭濃、無毒無害、少落果飄絮的常綠樹種為主,適當搭配落葉樹種,推薦選用骨干植物55種,包括香樟、中國無憂樹、東京油楠、水瓜栗、菩提榕、人面子、木棉、美麗異木棉、小葉欖仁、盾柱木等;一般植物188種,包括香蘋婆、浙江潤楠、鐵力木、竹柏、鐵冬青、秋楓、海紅豆、臺灣欒樹、紫花風鈴木等。

(四)附屬綠地植物規劃。

居住區附屬綠地推薦選用骨干植物69種,包括鐵冬青、白蘭、細葉榕、垂葉榕、人面子、阿江欖仁、蘋婆、楊梅、復羽葉欒樹等;一般植物298種,包括山杜英、大花五椏果、浙江潤楠、霸王棕、紫花風鈴木、鐘花櫻桃、澳洲火焰木、任豆、白花洋紫荊等。

工業附屬綠地推薦選用骨干植物47種,包括大王椰子、扁桃、蒲葵、杜英、大琴葉榕、串錢柳、白蘭、麻楝、美麗異木棉等。一般植物111種,包括黃槿、波羅蜜、幌傘楓、桂木、側柏、木麻黃、紅雞蛋花、雞蛋花、秋楓等。

道路綠地應選用適應道路環境條件、生長穩定、吸塵降噪、生態景觀功能好、安全易管護的樹種。推薦選用骨干植物80種,包括白蘭、黃蘭、扁桃、東京油楠、海南紅豆、水瓜栗、木棉、秋楓、美麗異木棉等。一般植物395種,包括臘腸樹、烏墨、鐵冬青、海南紅豆、蒲葵、嘉氏羊蹄甲、車輪梅、哥頓銀樺、蝶花莢蒾、粉苞冬紅等。

(五)區域綠地植物規劃。

濕地植物應以耐澇性強、可凈化水體、病蟲害少的鄉土濕地植物為主,推薦選用骨干植物76種,包括銀葉樹、血桐、蒲葵、筆管榕、大葉榕、桐花樹、草海桐、翠蘆莉、紙莎草等;一般植物83種,包括青果榕、洋蒲桃、烏墨、尖葉杜英、紅刺露兜、水松、池杉等。

森林公園突出植物物種多樣性,重視鄉土植物、嶺南佳果植物和優質用材樹種的應用,推薦選用骨干植物50種,包括浙江潤楠、降香黃檀、格木、鐵力木、紅毛山楠、短序潤楠、烏欖、柳葉楨楠、竹柏、觀光木、短萼儀花、紅花荷、烏桕、楓香等;一般植物186種,包括董棕、細葉榕、長葉竹柏、五月茶、高山榕、垂葉榕、烏墨、黃樟、尖葉杜英等。

(六)立體綠化植物規劃。

橋體綠化應選擇耐旱、易管護、抗病蟲害強、抗風、耐修剪的藤本、灌木、草本;橋墩、橋柱綠化應選擇攀爬性強、耐蔭、耐旱的植物;橋底綠化應選擇耐蔭植物。立交橋、天橋、高架橋、擋土墻綠化推薦選用骨干植物27種,包括簕杜鵑、巴西蒂牡花、紅背桂、薜荔、白鶴芋、粗肋草等;一般植物20種,包括灰莉、金銀花、龍吐珠、龍須藤、草珊瑚、春羽等。

屋頂綠化應選用抗風性強、耐高溫、耐旱、耐澇的淺根性植物,推薦選用骨干植物34種,包括狐尾椰子、銀海棗、千層金、美麗針葵、簕杜鵑、龍船花、變葉木、大紅花、紫薇等;一般植物86種,包括布迪椰子、串錢柳、蛋黃果、酒瓶椰子、國王椰子、赤苞花、赤楠蒲桃、白花油麻藤、美麗赪桐、大苞水竹葉等。

第五節 生物多樣性保護規劃

一、規劃目標

結合自然保護地體系和華南國家植物園體系建設,合理規劃生物多樣性保護空間、建設物種多樣性保護基地、修復生態廊道、完善生物多樣性保護支撐體系,形成結構科學、布局合理、功能完備、管理高效的生物多樣性保護體系。

二、生態系統多樣性保護

加強白云山風景名勝區、海珠國家濕地公園、南沙濕地公園、流溪河國家森林公園、帽峰山省級森林公園、王子山省級森林公園、從化溫泉自然保護區等重點地區的生物多樣性保護;加強生態系統定位監測,強化對物種分布、數量、瀕危趨勢、威脅因素等研究;加快動植物棲息地、珍稀瀕危植物棲息地建設;合理推進人工改造,提升生態多樣性。

三、物種多樣性保護

建立植物保護區、苗圃專類園、種質資源圃、珍稀瀕危植物遷地保護網絡,保護鄉土樹木、水生植物、優質樹木,落實植物多樣性保護;通過自然保護區、野生動物園、海洋世界、野生動物救護中心、動物保護中心、水鳥生態廊道及碧道建設,實施動物多樣性保護;開展珍稀瀕危物種保護,促進珍稀瀕危野生動植物資源的恢復與增長;構建外來物種入侵風險監測體系,實施外來物種管理。

四、遺傳多樣性保護

推進華南國家植物園建設,采用種子貯存、離體保存、超低溫保存、田間種質庫、植物園(樹木園)活體收集等技術實施遷地保護;結合陳禾洞省級自然保護區、白云山風景名勝區、石門國家森林公園以及帽峰山省級森林公園的環境保護建設,實施就地保護。

第六節 古樹名木保護規劃

一、規劃目標

古樹名木是城市文化的重要組成部分,具有重要的自然與人文價值,是不可替代的生物景觀。遵循應保盡保、分級保護、就地保護、一樹一策的原則,加強古樹名木保護管理。

(一)近期目標。

到2025年,建成4個古樹公園。古樹后續資源普查建檔率達100%,古樹名木信息化管理系統逐漸完善,古樹名木健康巡查效率逐漸提高;搭建古樹名木研究平臺,形成一批具有自主知識產權的創新成果。

(二)遠期目標。

到2035年,建成7個古樹公園。古樹名木信息化管理更加精細,古樹名木保護標準化體系更加健全,古樹名木生態文化體驗更加豐富,古樹名木保護科研成效明顯,古樹名木宣傳教育更加普及。

二、古樹名木分級保護

實行古樹分級管理。樹齡在三百年以上的古樹為一級古樹,樹齡在一百年以上不足三百年的古樹為二級古樹。

珍貴稀有的,或者具有重要歷史、文化、景觀和科學價值的,或者具有重要紀念意義的樹木為名木。名木按照一級古樹保護。

樹齡在八十年以上不足一百年的樹木或者胸徑八十厘米以上的樹木為古樹后續資源。

三、古樹名木保護管理

加強古樹名木原址保護管理,推進古樹名木掛牌保護搶救復壯工作,通過建設古樹公園、古樹保護小區等措施,保護修復古樹名木及其后續資源生境。

(一)古樹名木保護控制要求。

古樹名木樹冠邊緣外五米范圍內、古樹后續資源樹冠邊緣外二米范圍內,為控制保護范圍。在古樹名木、古樹后續資源控制保護范圍內進行建設工程施工的,在設計和施工前,應當制定避讓和保護措施,并在辦理相關行政許可手續時,征求綠化行政主管部門的意見后,報市人民政府審批。

(二)古樹公園規劃。

城鄉建設工程涉及國土空間詳細規劃調整的,對于數量較多且集中連片分布古樹名木、古樹后續資源、大樹的區域,應優先規劃為公園綠地或者防護綠地。

根據古樹群集中程度、所處地塊用地屬性、周邊交通便利水平及人口密集程度等因素,優先建設7個古樹公園,分別為太平鎮木棉村古樹公園、溫泉鎮南平村古樹公園、派潭鎮灣嚇村鹿寨古樹園、小樓鎮正隆村龍潭后山古樹園、荔城街道逕嚇村古樹園、荔城街道蓮塘村蓮塘古樹園、賢江古荔枝公園。結合古樹資源保護利用,推進鄉村振興。

(三)不同地區古樹名木保護。

城市地區:結合不同功能,突出差異化的古樹名木保護重點。其中,居住地區結合古樹名木設置社區活動綠地或口袋公園,增強自然教育及科普功能;工業地區重點加強古樹名木周邊污染源的控制,避讓古樹名木控制保護范圍,通過種植抗污能力強、凈化能力強的樹種,降低污染;公園與綠地地區可根據古樹名木生態習性及樹型特色,營造古樹名木主題景觀,開展自然教育與文化展示;道路選線應避讓古樹名木控制保護范圍,無法避讓的,可利用較寬的中央分車帶、路側綠帶、交通島等形式打造古樹名木道路景觀焦點。

鄉村地區:根據林業資源、植被保護等要求,設置古樹名木保護科研點和自然教育基地,結合休閑游憩、自然教育、歷史文化展示需要,營造古樹名木旅游資源點。

四、古樹名木保護支撐措施

(一)建立古樹名木及其后續資源檔案。

持續開展古樹名木及其后續資源普查、鑒定、定級、登記、編號工作,建立古樹名木及其后續資源檔案并向社會公布。充分利用信息化、數字化技術手段對轄區內的古樹名木及其后續資源進行日常監測,開展日常定期巡查。

(二)提升古樹名木科學養護水平。

通過古樹名木綜合長勢觀測、葉片健康監測、樹干安全評估、土壤質量監測、病蟲害鑒定等措施,建立古樹名木健康數據庫;應用樹洞修補、生境改造、支撐保護、病蟲害防治、防雷保護、修枝整形、營養施肥等技術措施,加快推進衰弱古樹名木搶救復壯。開展安全評估、健康評估、衰老診斷、土壤質量評估與改良、根系促根、病蟲害生態防治、優質樹種繁育、伴生植物優選、樹輪氣候學等技術研究,提升古樹名木保護技術體系水平。

(三)挖掘文化內涵,加強科普宣傳。

深入挖掘古樹名木歷史文化內涵,依托各類新聞媒體、平臺,向社會發布古樹名木保護信息,組織開展形式多樣的專題宣傳和古樹名木捐資、認養活動,發動專家、志愿者等社會力量參與古樹名木保護、管理、監督工作。

第七節 道路綠化規劃

一、規劃目標

持續完善高快速路、國省道綠帶建設,加強林蔭路建設,培育特色風貌林蔭路,打造綠帶連貫、功能適用、特色凸顯的活力綠廊。到2035年,城市林蔭路覆蓋率不低于85%,構建“綠網交織林蔭漫”的道路綠化場景。

二、高快速路建設指引

聚焦連通提質,依托高快速路和國省道,“點—線”結合,建設高品質道路綠帶,打造嶺南鄉土植物特色突出、生態自然的活力綠廊。“點”指高快速路出入口、隧道口、服務區等重要交通節點,綠化配置應以鄉土植物為主,探索隧道口、服務建筑的立體綠化美化;“線”是指高快速路、國省道中央綠帶以及兩側50米范圍內的綠帶,綠化配置應重點保障車輛行駛安全,兼顧城市形象展示功能。有條件的高快速路綠視率宜為20%—35%。

三、主次干道建設指引

(一)交通型主次干道。

以保障交通行車安全、人行安全、快速通行為導向,選用樹形挺拔規整的喬木,打造獨具嶺南特色的交通型道路綠廊。綠視率宜為20%—30%,綠化覆蓋率主干道不小于20%,次干道不小于15%。

(二)生活型主次干道。

關注行人舒適度及安全需求,選用遮蔭功能較好的鄉土植物,打造功能適用、花香怡人的生活型道路綠廊。綠視率宜為30%—50%,綠化覆蓋率主干道不小于20%,次干道不小于15%。

(三)商業型主次干道。

注重建筑景觀與綠化景觀協調共融,結合商業氛圍,靈活選用綠化配置方式,打造視線通透、空間層次豐富、主題特色突出、現代時尚的商業型道路綠廊。綠視率宜為25%—30%,綠化覆蓋率主干道不小于20%,次干道不小于15%。

(四)生態型主次干道。

保護和展示特色生態景觀,選用嶺南鄉土樹種,進行自然式搭配,打造生態型道路綠廊。綠視率宜為35%—50%,綠化覆蓋率主干道不小于20%,次干道不小于15%。

(五)工業型主次干道。

滿足大型車輛安全通行、廠區安全生產的需求,選用冠型規整、樹形挺拔、不飄絮的植物進行綠化,根據工業廠區文化品牌營造的需求,設置公共藝術雕塑小品,打造規整的工業型道路綠廊。綠視率宜為30%—50%,綠化覆蓋率主干道不小于20%,次干道不小于15%。

四、支路建設指引

支路綠化景觀設計以實用性、交通安全性、景觀安全性、步行舒適性為導向,根據道路寬度、道路兩側建筑距離、建筑尺度合理選擇樹種,打造安全舒適的城市支路綠廊。綠視率宜為20%—25%,綠化覆蓋率不小于10%。

五、林蔭路建設指引

以凸顯嶺南特色、展示文化特色為導向,根據道路寬度、周邊風貌特色,選擇冠大蔭濃、樹形挺拔的高大喬木進行綠化,打造文化內涵突出、安全舒適、景觀宜人的林蔭路空間。人行道、非機動車道綠化覆蓋率達到90%以上,機動車道綠化覆蓋率達到30%以上。

將冠大蔭濃的行道樹形成的且具有自身特色的林蔭路確定為特色風貌林蔭路,制定特色風貌林蔭路認定和管理辦法。將特色風貌林蔭路納入歷史文化名城保護,加強保護管理。

第八節 立體綠化規劃

一、規劃目標

(一)近期目標。

劃定城市立體綠化重點發展空間,推進重點發展平臺、交通樞紐地區和老城區的立體綠化建設。到2025年,全市立體綠化新增20萬平方米。

(二)遠期目標。

持續推進立體綠化,實現“綠屋繁星布、花墻繞街區、花橋繡花城”的立體綠化場景,構建生態效益好、花城特色顯、游憩價值高的立體綠化體系。到2035年,全市立體綠化新增75萬平方米。

二、規劃策略

(一)合理規劃、特色布局。

結合重點發展平臺、交通樞紐地區、城市特色空間等區域,劃定立體綠化重點發展片區,形成體系化的立體綠化空間布局,提升城市綠美環境。

(二)功能引領、特色造景。

繼續強化天橋綠化品牌營造,加強空中連廊、建筑墻面立體綠化,推進嶺南庭院式屋頂綠化、可游憩式屋頂花園及立體公園建設;推動立體綠化新優植物品種選用、新型景觀材料與綠化植物的創新結合,提升立體綠化造景水平。

(三)指引提質、促成網絡。

以“因地制宜、適建才建”為原則,探索立體綠化功能多元化發展,從植物選擇、綠化形式、安全要求等方面,制定立體綠化實施指引,推動品質化、特色化、功能化的立體綠化空間建設,與各類綠地、公園等平面綠化相結合,完善全市綠化網絡系統。

三、重點發展區域規劃布局

依托重點發展平臺、重要公共空間等,構建“一帶、多片”的立體綠化空間網絡,有序推進立體綠化建設發展。

一帶:以珠江沿線作為城市立體綠化重要發展帶,推動濱江駁岸綠化和沿線橋梁綠化建設。

多片:結合重點發展平臺、交通樞紐地區和公共中心等,打造中新廣州知識城、琶洲人工智能與數字經濟試驗區、珠江新城、國際金融城、慶盛樞紐等立體綠化重點發展片區。

四、立體綠化分類設計指引

聚焦老城區、重點發展平臺、道路、橋梁和濱水地區提出立體綠化建設指引,打造特色化立體綠化空間,聯動市政設施、橋梁、建筑設計與建設,推進立體綠化實施。探索立體綠化計入建成區綠地率的可行性。

(一)老城區立體綠化建設。

以窗陽臺綠化、移動花缽綠化作為老城區立體綠化的主要形式,根據建筑荷載及安全條件適度推進屋頂綠化、建筑墻面綠化,充分利用豎向空間提升老城區綠量。

(二)重點發展平臺立體綠化建設。

重點開展屋頂綠化、建筑外墻面綠化,大力推動可游憩式屋頂花園及立體公園建設,并對架空連廊、人行天橋、圍墻等區域進行立體綠化,提高片區綠量。

(三)道路沿線立體綠化建設。

推進道路兩側建筑墻面、人行天橋、交通護欄、燈桿等建筑物、構筑物及設施的立體綠化建設,增加人眼可視范圍內的空間綠量。

(四)橋梁立體綠化建設。

橋體、護欄、橋柱立體綠化應考慮車行、人行需求,在保障行車安全、行人安全的前提下,因地制宜選擇懸掛花箱等形式進行立體綠化,強化橋梁立體綠化主題特色。

(五)濱水地區立體綠化建設。

在滿足河道行洪、通行安全、游憩安全的條件下,重點對河道護欄、河道邊坡等區域進行立體綠化,加強河道兩側建筑立面立體綠化。

第九節 防災避險功能綠地規劃

一、防災避險綠地規劃體系

堅持分級規劃、有序防災,安全優先、均衡布局,平災結合、功能復合的原則,建立“長期避險綠地—中期避險綠地—短期避險綠地—緊急避險綠地”四級避險綠地規劃體系。

二、防災避險綠地布局規劃

根據相關標準規劃配置防災避險綠地(詳見表5)。其中,中期避險綠地、短期避險綠地、緊急避險綠地根據服務半徑配置,長期避險綠地建議每區配置1—4個。

表5 廣州市防災避險綠地類型與規劃要求一覽表

按照城市道路等級規劃布局救災與疏散通道,包括高快速路、主干路、次干路、支路等類型。高快速路用于聯絡災區與非災區、長期避險綠地等,主干路和次干路用于連接中短期避險綠地,支路及居住區級道路用于連接緊急避險綠地。

三、防災避險綠地設施

防災避險綠地根據分類標準及功能性質配備相應的配套設施。

(一)緊急避險綠地。

緊急避險綠地應設置基本配套設施,包括應急供水設施、應急供電設施、應急排污設施、應急廁所、應急垃圾儲運設施、應急通道、應急標志等。

(二)中短期避險綠地。

除基本配套設施外,增設應急篷宿區設施、醫療救護和衛生防疫設施、應急消防設施、應急物資儲備設施、應急指揮管理設施等一般設施。

(三)長期避險綠地。

除基本配套設施和一般設施外,增設應急停車場、應急停機坪、應急洗浴設施、應急功能介紹設施等。

第六章 近期建設規劃

一、扎實推進綠美廣州生態建設

2023—2027年,全力推進綠美廣州生態建設,以建設華南國家植物園體系為統領,實施綠化美化和生態建設“八大工程”,包括森林質量優化提升、城鄉一體綠美家園優化建設、保護地建設提升、生物多樣性保護培育、活力精品綠廊提升美化、古樹名木保護修復、現代惠民林業集聚發展、全民愛綠護綠植綠工程,加強科技能力建設。

二、加快全域公園建設

“十四五”期間,聚焦人民群眾需求,依托綠美廣州生態建設,完善公園體系建設,提升公園布局均衡性,提高公園設施及開敞空間品質。到2025年,全市規劃公園不少于1500個。

(一)適度補充城市公園。

“十四五”期間,高標準新增14個功能多元、特色鮮明的城市公園,其中新增綜合公園8個、專類公園6個。持續完善7個環保主題公園建設,打造以低碳環保為主題,集現代園林景觀、環保科普教育、運動休閑娛樂、產業服務平臺構建為一體的復合型環保主題公園,實現生態效益、社會效益、經濟效益的統一。

(二)重點完善社區公園。

按照每15分鐘社區生活圈至少配置1個社區公園的標準,完善社區公園布局,大力提升社區公園服務覆蓋能力。重點依托城市更新工作,推進社區公園與社區活動中心、水系、文物古跡等資源結合設置,滿足全年齡段居民日常休閑、娛樂、健身的需求。到2025年,全市新增55個社區公園。

(三)大力建設口袋公園。

按照每5分鐘社區生活圈至少配置1個口袋公園的標準,多措并舉推進口袋公園建設,切實提升居民綠色獲得感。到2025年,全市新增不少于300個風格各異的口袋公園。

(四)探索建設郊野公園。

創新郊野公園用地管理模式,強化鎮級森林公園休閑游憩、運動健身、自然教育等設施配置與場景營造,完善郊野活動功能。到2025年,規劃新增番禺化龍濕地公園、番禺蓮湖濕地生態公園2個公園,依托黃埔、增城、從化等區的古樹群資源,規劃建設4個古樹公園。

(五)整合優化自然公園。

銜接自然保護地體系構建,推進自然公園整合優化,“十四五”期間,規劃新增白云六片山森林公園、黃埔油麻山森林公園、南沙大山乸森林公園、南沙南大山森林公園、花都稱砣頂森林公園、從化通天蠟燭森林公園、增城南坑頂森林公園以及黃埔埔心濕地公園、南沙大虎山地質公園。

三、完善休閑游憩網絡

(一)持續塑造珠江景觀帶。

“十四五”期間,推進珠江岸線貫通,建設濱江碧道,串聯周邊公園綠地,構建層級豐富的綠色空間體系,打造世界一流濱江活力區。重點推進臨江大道東延線沿江綠化工程,完善珠江黃埔航道、平洲水道、雙崗涌、黃埔涌濱水綠帶建設。

(二)啟動城市生態翠環建設。

啟動城市生態翠環前期規劃研究和示范建設,提升城市生態翠環沿線綠道品質,完善基礎配套設施建設。推進沿線森林公園服務品質提升,加快登山、休閑、康養等基礎和配套設施功能升級改造,集中力量培育特色品牌和亮點。

(三)完善綠道碧道網絡建設。

重點貫通珠江西航道、珠江后航道、海珠區環島路、白云區沿江大道等沿線綠道,加強綠道、碧道、道路綠帶對沿線公園、綠化廣場、歷史文化等資源的連接。完善綠道配套服務設施,豐富多元化游憩體驗,“十四五”期間,全市新增綠道126千米,提升綠道1000千米。

四、保護提升生物多樣性

積極應對碳達峰碳中和發展目標,提升森林固碳保水功能;保護濕地資源,營造鳥類棲息生境,結合水鳥生態廊道規劃,規劃新建和改造提升沿線濕地公園,改善水鳥棲息生活環境,打造健康的濕地系統。“十四五”期間,重點推進廊道節點質量提升、棲息地生境修復、生態旅游建設、科普宣教建設、水鳥生態廊道監測等工程,保護11條水鳥生態廊道,營造17處水鳥生態廊道節點,建設9處自然教育基地(水鳥科普類),建立14個水鳥監測樣方。

五、大力提升城鄉綠量

通過生態復綠、拆違建綠、留白增綠、見縫插綠等方式,拓展城區綠色空間。推動社區綠地共建共享,增加社區綠化。鼓勵推廣低成本立體綠化。“十四五”期間,優先推進城市重點發展平臺、更新地區和歷史城區的立體綠化建設,全市立體綠化新增20萬平方米。

第七章 分區規劃指引

根據廣州市綠地系統總體發展目標,對各區規劃指標、公園建設、近期建設等內容進行規劃指引。各區規劃具體指標值、公園和綠地建設規模在區綠地系統規劃中進行確定。

一、越秀區

(一)規劃指標。

到2035年,越秀區建成區綠化覆蓋率不低于35.5%,人均公園綠地面積不低于5.9平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到95.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,越秀區規劃城市公園14個,均為現狀保留;規劃新增社區公園不少于2個;新增游園(口袋公園)不少于30個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,越秀區新增公園綠地面積不少于3公頃;規劃新增社區公園1個,新增游園(口袋公園)23個;新增綠道4千米,改造提升綠道17千米;新增立體綠化1萬平方米。

二、海珠區

(一)規劃指標。

到2035年,海珠區建成區綠化覆蓋率提升至30.5%,人均公園綠地面積不低于7.8平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到90.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,海珠區規劃自然公園1個,為海珠國家濕地公園;規劃城市公園8個,其中現狀保留6個,新增2個;規劃新增社區公園不少于5個;規劃新增游園(口袋公園)不少于40個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,海珠區新增公園綠地面積不少于30公頃;規劃新增社區公園2個,新增游園(口袋公園)26個;新增綠道8千米,改造提升綠道44千米;新增立體綠化2萬平方米。

三、荔灣區

(一)規劃指標。

到2035年,荔灣區建成區綠化覆蓋率提升至30.0%,人均公園綠地面積不低于5.5平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到95.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,荔灣區規劃城市公園5個,其中,現狀保留3個,新增2個;規劃新增社區公園不少于6個;規劃新增游園(口袋公園)不少于55個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,荔灣區新增公園綠地面積不少于42公頃;規劃新增城市公園2個,新增社區公園2個,新增游園(口袋公園)32個;新增綠道4千米,改造提升綠道31千米;新增立體綠化1萬平方米。

四、天河區

(一)規劃指標。

到2035年,天河區建成區綠化覆蓋率不低于42.0%,森林覆蓋率不低于19.8%,人均公園綠地面積不低于12.0平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到95.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,天河區規劃自然公園3個,郊野公園1個;規劃城市公園8個,其中,現狀保留5個,新增3個;規劃新增社區公園不少于16個;規劃新增游園(口袋公園)不少于55個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,天河區新增公園綠地面積不少于109公頃;規劃新增城市公園1個,新增社區公園3個,新增游園(口袋公園)17個;新增綠道8千米,改造提升綠道44千米;新增立體綠化2.5萬平方米。

五、白云區

(一)規劃指標。

到2035年,白云區建成區綠化覆蓋率不低于46.0%,森林覆蓋率不低于26.7%,人均公園綠地面積不低于20.0平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到95.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,白云區規劃自然公園9個,郊野公園4個;規劃城市公園16個,其中,現狀保留11個,新增5個;規劃新增社區公園不少于28個;規劃新增游園(口袋公園)不少于75個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,白云區新增公園綠地面積不少于274公頃;規劃新增城市公園1個,新增社區公園9個,新增游園(口袋公園)41個;新增綠道16千米,改造提升綠道94千米;新增立體綠化2.5萬平方米。

六、黃埔區

(一)規劃指標。

到2035年,黃埔區建成區綠化覆蓋率不低于46.0%,森林覆蓋率不低于42.1%,人均公園綠地面積不低于20.5平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到92.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,黃埔區規劃自然公園7個,郊野公園9個;規劃城市公園21個,其中,現狀保留16個,新增5個;規劃新增社區公園不少于25個,規劃新增游園(口袋公園)不少于60個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,黃埔區新增公園綠地面積不少于194公頃;規劃新增城市公園4個,新增社區公園7個,新增游園(口袋公園)26個;新增綠道16千米,改造提升綠道188千米;新增立體綠化2.5萬平方米。

七、花都區

(一)規劃指標。

到2035年,花都區建成區綠化覆蓋率不低于41.0%,森林覆蓋率不低于36.6%,人均公園綠地面積不低于22.6平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到80.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,花都區規劃自然公園5個,郊野公園5個;規劃城市公園10個,其中,現狀保留8個,新增2個;規劃新增社區公園不少于23個,規劃新增游園(口袋公園)不少于75個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,花都區新增公園綠地面積不少于212公頃;規劃新增社區公園5個,新增游園(口袋公園)27個;新增綠道14千米,改造提升綠道94千米;新增立體綠化2萬平方米。

八、番禺區

(一)規劃指標。

到2035年,番禺區建成區綠化覆蓋率不低于42.0%,森林覆蓋率不低于7.9%,人均公園綠地面積不低于18.0平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到95.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,番禺區規劃自然公園9個,郊野公園6個;規劃城市公園9個,其中,現狀保留5個,新增4個;規劃新增社區公園不少于25個;規劃新增游園(口袋公園)不少于65個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,番禺區新增公園綠地面積不少于261公頃;規劃新增城市公園1個,新增社區公園8個,新增游園(口袋公園)40個;新增綠道16千米,改造提升綠道123千米;新增立體綠化2.5萬平方米。

九、南沙區

(一)規劃指標。

到2035年,南沙區建成區綠化覆蓋率提升至43.0%,森林覆蓋率不低于3.4%,人均公園綠地面積不低于25.0平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到90.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,南沙區規劃自然公園6個;規劃城市公園11個,其中現狀保留5個,新增6個;規劃新增社區公園不少于30個;規劃新增游園(口袋公園)不少于55個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,南沙區新增公園綠地面積不少于292公頃;規劃新增城市公園1個,新增社區公園10個,新增游園(口袋公園)26個;新增綠道16千米,改造提升綠道100千米;新增立體綠化1.5萬平方米。

十、從化區

(一)規劃指標。

到2035年,從化區建成區綠化覆蓋率不低于45.0%,森林覆蓋率不低于69.1%,人均公園綠地面積不低于19.2平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到75.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,從化區規劃自然公園21個,郊野公園6個;規劃城市公園6個,其中現狀保留5個,新增1個;規劃新增社區公園不少于8個;規劃新增游園(口袋公園)不少于30個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,從化區新增公園綠地面積不少于32公頃;規劃新增社區公園3個,新增游園(口袋公園)13個;新增綠道4千米,改造提升綠道135千米;新增立體綠化0.5萬平方米。

十一、增城區

(一)規劃指標。

到2035年,增城區建成區綠化覆蓋率不低于46.0%,森林覆蓋率不低于53.2%,人均公園綠地面積不低于23.5平方米/人,公園綠地服務半徑覆蓋率達到86.0%。

(二)公園規劃。

到2035年,增城區規劃自然公園9個,郊野公園19個;規劃城市公園12個,其中,現狀保留7個,新增5個;規劃新增社區公園不少于20個,規劃新增游園(口袋公園)不少于60個。

(三)近期建設規劃。

到2025年,增城區新增公園綠地面積不少于205公頃;規劃新增城市公園4個,新增社區公園5個,新增游園(口袋公園)29個;新增綠道20千米,改造提升綠道130千米;新增立體綠化2萬平方米。

第八章 規劃實施保障

一、規劃實施機制

(一)加強區綠地系統規劃編制指導。

為保障市、區發展目標統一,明確區綠地系統規劃編制要求,增強規劃可實施性。區綠地系統規劃核心目標指標、新增公園綠地規模和各類公園建設數量等內容應符合本規劃對各區提出的要求;區各類綠地規劃布局應符合本規劃提出的綠地控制和保護原則。

(二)推動綠地規劃“一張圖”統一管理。

基于本規劃,市、區聯動制定形成全市綠地規劃“一張圖”,納入國土空間詳細規劃,落實嚴格管理。推進綠地系統相關矢量數據、管理信息集成至國土空間基礎信息平臺和實施監督信息系統,便于國土空間統一管理和規劃實施評估。

(三)加強規劃任務年度分解與監督實施。

完善公園與綠地建設任務分解與監督考核機制。按照先易后難、適度超前、合理布局的原則,結合市林業和園林發展“十四五”規劃,制定全市和各區綠地建設實施方案及年度行動計劃。建立綠地發展體檢與評估制度,加強對規劃實施情況的跟蹤與反饋。

二、規劃保障措施

(一)完善政策文件。

聯動多部門完善綠地相關政策文件,推進規劃落地實施與精細管理。從生態公園用地管理、公園綠地績效單元管理、更新地區綠地規劃建設管理、綠地兼容性管理、附屬綠地開放利用、規劃綠地布局調整、立體綠化管理等方面,研究出臺相關管理規定、規范指引與政策文件,保障綠地精細化規劃建設管理。

(二)加強組織保障。

建立多部門協同機制,加強林業園林與發展改革、規劃和自然資源、住房城鄉建設、水務、生態環境、農業農村、文化廣電旅游、體育等多部門聯動,重點協調綠地規劃建設用地來源、更新地區綠地配置規模、綠地兼容建設、附屬綠地開放等內容,共同推進綠化建設。充分發揮專家引領和社區設計師作用,凸顯公園特色與地域特色,提升公園品質。

(三)搭建綠色地圖。

搭建可感知、可體驗的綠色趣味地圖,包含公園地圖、賞花地圖和綠道地圖等版塊,提供場地、交通、設施、科普等服務信息,為居民和游客提供統一便捷的服務平臺,查詢全市各類綠色生態休閑場所,強化綠色空間的公眾感知。

(四)創新建設運營模式。

探索政府與社會相結合的資金投入機制。創新公園、綠地建設管理模式,運用公私合營、興建營運后轉移等多種方式,引導社會力量投資。鼓勵社會資本參與公園、綠地的停車場、運動場館、文化設施等經營性服務項目建設。

(五)廣泛開展宣傳教育。

開展多層次、多渠道、多形式的宣傳活動。充分利用電視、廣播、報紙等傳統媒體及網絡、微信、微博、手機客戶端等新媒體,依托自然保護區和各類公園,結合植樹節、世界地球日等,開展綠地科普教育和生態建設成果宣傳。做優花事節慶活動,推廣陽臺花園、屋頂花園,調動居民參與綠化建設的積極性和主動性。

附件:1. 廣州市規劃自然保護區一覽表

2. 廣州市規劃風景名勝區一覽表

3. 廣州市規劃森林公園一覽表

4. 廣州市規劃濕地公園一覽表

5. 廣州市規劃郊野公園一覽表

6. 廣州市永久保護綠地名錄

7. 廣州市喬木樹種規劃一覽表

8. 市域綠地現狀分布圖

9. 市域公園現狀分布圖

10. 市域古樹名木現狀分布圖

11. 市域綠地系統結構規劃圖

12. 市域主要公園規劃圖

13. 市域綠道規劃指引圖

14. 市域永久保護綠地規劃圖

15. 中心城區綠地系統結構規劃圖

16. 中心城區市級綠線規劃圖

17. 城市生態翠環規劃圖

附件1

廣州市規劃自然保護區一覽表

備注:自然保護區面積采用廣東省自然保護地整合優化方案的數據,最終數據以勘界立標為準。

附件2

廣州市規劃風景名勝區一覽表

備注:風景名勝區面積采用廣東省自然保護地整合優化方案的數據,最終數據以勘界立標為準。

附件3

廣州市規劃森林公園一覽表

備注:森林公園面積采用廣東省自然保護地整合優化方案的數據,最終數據以勘界立標為準。

附件4

廣州市規劃濕地公園一覽表

備注:濕地公園面積采用廣東省自然保護地整合優化方案的數據,最終數據以勘界立標為準。

附件5

廣州市規劃郊野公園一覽表

備注:郊野公園具體面積以公園實際規劃建設的數據為準。

附件6

廣州市永久保護綠地名錄

附件7

廣州市喬木樹種規劃一覽表

注:分類標準變化。

附件8

附件9

附件10

附件11

附件12

附件13

附件14

附件15

附件16

附件17

公開方式:主動公開

廣州市人民政府辦公廳秘書處 2023年9月19日印發

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網