穗府辦〔2014〕51號

廣州市人民政府辦公廳關于印發廣州市生態水城建設規劃(2014-2020年)和廣州市生態水城建設實施方案(2014-2016年)的通知

各區、縣級市人民政府,市政府各部門、各直屬機構:

《廣州市生態水城建設規劃(2014-2020年)》和《廣州市生態水城建設實施方案(2014-2016年)》業經市委、市政府同意,現印發給你們,請認真組織實施。實施中遇到問題,請徑向市水務局反映。

廣州市人民政府辦公廳

2014年8月29日

廣州市生態水城建設規劃(2014-2020年)

前言

水是生命之源、生產之要、生態之基,水生態文明是生態文明的重要組成和基礎保障。黨的十八大指出:建設生態文明,是關系人民福祉、關乎民族未來的長遠大計;加快推進水生態文明建設,從源頭上扭轉水生態環境惡化趨勢,是在更深層次、更廣范圍、更高水平上推動民生水利新發展的重要任務,是促進人水和諧、推動生態文明建設的重要實踐。

按照黨的十八大的重大決策部署,市委、市政府決定加快推進“低碳經濟、智慧城市、幸福生活”美好家園的建設,著力打造以“花城、綠城、水城”為特色的生態城市。2013年我市被國家水利部確定為水生態文明建設試點城市,我市正以“水資源合理利用、水安全有效保障、水環境生態自然、水文化異彩紛呈、水管理高效科學、水經濟可持續發展”為目標,全面建設人水和諧的嶺南生態水城。

為順應人民群眾對水生態環境的新期望,打造“花城、綠城、水城”的生態城市新品牌,堅定不移地推進水生態文明城市建設,特編制《廣州市生態水城建設規劃(2014-2020年)》(以下簡稱《規劃》)。《規劃》系統分析了我市生態水城建設發展面臨的新形勢和新要求,制定了與我市社會經濟發展相適應的13項水務發展目標,明確了生態水城建設四方面主要工程任務:飲用水工程、城鄉水安全工程、水污染治理工程、水生態修復工程。

一、建設生態水城的戰略意義

(一)建設生態水城是促進社會和諧的基礎和保障。水是生命之源、生產之要、生態之基,歷來是治國安邦的大事。近年來,我市采取有力措施推進水務建設,防災減災和水資源保障能力得到了大幅度提升,對改善農業生產條件,保障人民群眾生命財產安全,促進經濟社會發展發揮了重要作用。但我市仍面臨水環境生態保護形勢嚴峻、水資源相對短缺、洪澇災害時有發生等問題。建設生態水城,不斷提高水務保障民生、服務民生、改善民生能力,是構建宜居城市的必然選擇、提升居民幸福指數的有效途徑和增強城市競爭力的重要手段,是“加快轉型升級、建設幸福廣州”的基礎保障和有力支撐。

(二)建設生態水城是構建宜居城市的必由之路。充沛的水資源和良好的水生態環境是宜居城市不可或缺的條件。近年來,我市整治了一批河涌,新建了一批污水處理廠,龍舟賽等水上活動的回歸令市民振奮。然而,成績面前我們也認識到水環境現狀與市民的要求仍有很大差距。建設生態水城,加大水環境綜合整治力度,延續水傳統,發揚水文化,是滿足市民日益增長的需求、提升居民幸福指數、塑造“人水和諧”宜居城市的必由之路。

(三)建設生態水城是增強城市競爭力的必行之舉。水對打造城市品味、提升城市知名度具有重要意義,標致性的水景觀更是城市形象、城市理念的最直觀體現。建設生態水城,充分利用水元素資源,建立并推廣具有自我品牌的城市形象,是提高城市知名度和美譽度,將城市形象要素轉化為動力機制,促進城市經濟可持續發展,增強城市競爭力的必行之舉。

(四)建設生態水城是彰顯廣州“花城綠城水城”特色的重要抓手。嶺南水文化是廣州獨具特色的亮點,市委第十次黨代會提出“廣州要構筑以花城綠城水城為特點的生態城市”的目標要求。建設生態水城是繼承和發展嶺南水文化、整合生態資源和人文資源的內在要求,挖掘城市水文化優勢是彰顯廣州花城綠城水城特色的重要抓手。

二、水務建設基本情況

(一)飲用水安全得到有效保障。形成了“四用一備”飲用水源格局,即:西江、北江順德水道及沙灣水道、東江北干流和增江水源、流溪河共4個飲用水源,珠江西航道水源為我市中心城區應急備用水源。城市供水普及率、水質綜合合格率、水壓合格率均在99%以上,城市供水總體狀況良好;完成了86.4萬人農村改水任務,農村自來水普及率大幅提升。

(二)城鄉水利防災減災體系日趨完善。珠江廣州城區段達200年一遇防洪標準,流溪河、增江等主要河流達50年至100年一遇;近年完成了300多個水浸點改造,城區內澇得到一定緩解,過去遇雨必浸的崗頂、臨江大道等200多個地段排澇能力顯著增強;耕地有效灌溉面積73506公頃,占耕地灌溉總面積的97%,已初步形成了能夠抵御常規自然災害的防洪排澇體系和較為完備的農田灌排體系。

(三)水污染治理取得階段性成效。全市污水處理廠從2008年的17座增加至2013年的48座,生活污水處理能力從2008年的228.6萬立方米/日提升至2013年的471萬立方米/日,2013年城鎮生活污水集中處理率達到90.89%;完成448個行政村的污水系統建設,惠及100萬農村人口,農村生活污水處理率達43%;亞運治水以來,我市水環境得到了明顯改善,部分河涌實現了不黑不臭的目標,打造了東濠涌、荔枝灣涌、石榴崗河等一批水景觀亮點示范工程。

(四)城鄉水生態不斷修復。現有水域面積744.93平方公里,占全市總面積的10.02%;建成番禺金山湖、花都湖、南沙濱海濕地、從化人工沙灘廣場等;積極舉辦珠江親水節等水文化活動,為城市雨洪調蓄、氣候調節、生態休閑發揮積極作用。

三、生態水城建設目標

(一)指導思想。

以科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大關于生態文明建設和中央加快水利改革發展的戰略部署,以建設國家中心城市和宜居城鄉的“首善之區”為統領,以著力打造“花城、綠城、水城”的嶺南生態城市為主線,堅持水環境、水生態保護和防治優先,水安全保障與水管理并重,進一步增強全市飲用水安全保障能力、防御洪澇災害能力、農田水利服務現代化農業能力,繼續大力推進水環境治理和水生態修復,提升水文化內涵,以生態水城建設支持我市社會經濟可持續發展。

(二)總體目標。

實施水城戰略,將廣州打造成為水資源合理利用、水安全有效保障、水環境自然生態、水文化異彩紛呈、水管理高效科學、水經濟可持續發展的人水和諧生態水城。

到2016年底,供水能力從762萬立方米/日提高到865萬立方米/日,城鎮供水水質綜合合格率從99.3%提高到100%;基本建成主要江河防洪(潮)減災體系:中心城區防洪(潮)標準達到200年一遇,南沙區和番禺區的防洪(潮)標準基本達到50-100年一遇,主要中心鎮和重要堤圍的防洪標準基本達到50-100年一遇;水庫、水閘、堤防、泵站、受洪水威脅的小村落安全達標率分別達到70%、75%、68%、60%、62%;農田灌溉水有效利用系數提高到0.54;中心城區排水標準從83%的排水管網1年一遇,提高到90%以上不低于1年一遇,農田及生態保護區排澇標準達到10年一遇24小時暴雨不成災;城市生活污水處理率從90.89%提升到93.5%,農村生活污水處理率從43%提升到60%,珠江前航道親水節期間水質達到III類;廣佛跨界區域16條河涌基本消除劣Ⅴ類,全市基本完成污泥廠內減量處理設施建設;全市水面面積達到758平方公里,水面率達到10.20%。

到2020年底,供水能力提高到1136萬立方米/日,城鎮供水水質綜合合格率持續達到100%;全面建成主要江河防洪(潮)減災體系:中心城區防洪(潮)標準達到200年一遇,南沙區和番禺區的防洪(潮)標準達到100-200年一遇,主要中心鎮和重要堤圍的防洪標準達到50-100年一遇;水庫、水閘、堤防、泵站、受洪水威脅的小村落安全達標率分別達到75%、78%、74%、70%、68%;農田灌溉水有效利用系數提高到0.55;中心城區排水標準提高到5-10年一遇;城市生活污水處理率達到95%,農村生活污水處理率提升到70%,南粵水更清行動計劃中其余27條河涌以及8條影響較大的河涌基本消除劣Ⅴ類;全市水面面積達到766平方公里,全市水面率達到10.30%。

四、生態水城建設任務

生態水城建設主要包括四大類:飲用水工程、城鄉水安全工程、水污染治理工程和水生態修復工程。

(一)飲用水工程。

1.現狀與存在問題。我市已形成上述“四用一備”飲用水供水水源保障格局。現有自來水廠58座,年供水量約21億立方米;城市供水普及率達到99.7%,供水水質綜合合格率達99.3%,水壓合格率99.4%。全市約有169.3萬農村人口因水源不足、水質不達標、管網不完善等問題,需要進行改水工作。目前,已完成86.4萬農村人口改水任務。

目前主要存在以下問題:一是水源問題。中心城區飲用水源地多位于我市轄區外河流,遇水源污染或突發事件,供水安全存在風險,市內流溪河水源中下游存在水源水質不達標的問題;作為中心城區應急備用水源的珠江西航道,水質不達標;供水水源格局有待進一步優化,戰略備用水源建設有待加強。二是水質問題。中心城區出廠飲用水水質雖達到新國標要求,城市外圍區域仍有20座小水廠水質尚未達標。三是設施問題。由于供水設施老化或不完善,中心城區還有10處地段存在用水難問題,小區內部管網管養權責有待理順。四是農村供水問題。農村地區仍有82.9萬人存在水源不足、水質不達標、管網不完善等飲用水問題。

2.規劃目標。到2016年底,供水能力達到865萬立方米/日,城鎮供水水質100%達標,城鄉集中式供水管網普及率100%,實現農村自來水全面普及和水質全面達標;到2020年底,供水能力達到1136萬立方米/日,持續保障城鎮供水水質100%達標和城鄉集中式供水管網普及率100%,實現城鄉供水服務均等化。

3.具體任務。

一是飲用水水源工程。到2016年底,建成廣州北江引水工程和北部水廠一期工程,推進萬綠湖直飲水工程,并配合省實施珠江三角洲水資源配置工程建設。二是水質達標改造工程。全面完成20家未達標自來水廠的達標整改工作,同步對中心城區10處缺水缺壓地段進行改造。三是農村供水改造工程。到2014年底,完成農村剩余82.972萬人口自來水改造,實現農村自來水全面普及。在此基礎上,針對部分農村水量不足、水質不穩定的問題,進一步整改,確保水量、水質全面達標,到2016年底,實現全市水質達標全覆蓋。

(二)城鄉水安全工程。

1.現狀與存在問題。全市共計368座水庫,水閘1237座,泵站661座,5級及以上堤防3019.38公里,耕地有效灌溉面積73506公頃,3.3公頃以上灌區421宗,灌溉渠道2481公里,襯砌長度1380公里,渠系建筑物3097座,機電灌溉井2403眼,農田灌溉水有效利用系數為0.53。中心城區現有排水管道中重現期為1年的占83%,重現期為2年的占9%。經過近幾年的努力,完成改造水浸點300多個,城區內澇得到一定緩解,已整治過的水浸點可應對重現期為2年的降雨。

目前存在以下問題:一是南沙區、番禺區仍有部分外江堤圍尚未達標,風暴潮災害隱患仍不容忽視,萬畝以下堤防(4-5級)達標率僅為33%;北部小流域抵御山洪災害能力仍有待提高,水庫、泵站、水閘的設計標準不高、設備老化,特別是小型水利工程安全達標率偏低,受洪水威脅的小村落亟需整治。二是農田灌溉水有效利用系數較低,全市灌溉渠道襯砌率僅為55.6%,渠系建筑物完好率僅為43%,仍有3.8萬畝“望天田”需加強抗旱水源建設。三是城市排澇能力仍需進一步加強,排水管網標準偏低、設施建設滯后,排水系統達到重現期2年以上的不到10%,中心城區相當部分河涌防洪標準仍未達標(20年一遇)。城市排水系統以重力自排為主,強排為輔,高潮位時排澇不力。

2.規劃目標。到2016年底,基本建成主要江河防洪(潮)減災體系:中心城區防洪(潮)標準達到200年一遇,南沙區和番禺區的防洪(潮)標準基本達到50-100年一遇,主要中心鎮和重要堤圍的防洪標準基本達到50-100年一遇;水庫、水閘、堤防、泵站、受洪水威脅的小村落安全達標率分別達到70%、75%、68%、60%、62%;改善農田灌溉面積2萬公頃以上,農田灌溉水有效利用系數提高到0.54。農村地區排澇標準達10-20年一遇、24小時暴雨不成災。90%的中心城區雨水管(渠)系統排水標準不低于1年重現期。

到2020年底,全面完成防災減災和排澇工程體系建設:全面建成主要江河防洪(潮)減災體系,中心城區防洪(潮)標準達到200年一遇,南沙區和番禺區的防洪(潮)標準達到100-200年一遇,主要中心鎮和重要堤圍的防洪標準達到50-100年一遇;水庫、水閘、堤防、泵站、受洪水威脅的小村落安全達標率分別達到75%、78%、74%、70%、68%;農田灌溉水有效利用系數達到0.55。逐步建設中心城區河涌強排泵站,建設駟馬涌、西濠涌、獵德涌等深層隧道排水系統,中心地區排水標準達到5-10年重現期,有效應對50年一遇的暴雨。

3.具體任務。

一是防洪工程。到2016年底,實施水庫安全達標加固55宗;重建、改建水閘20座、泵站30座;完成萬畝以上江海堤防加固達標建設72.6公里、萬畝以下堤防加固達標12公里,結合珠江岸線和美麗海灣的規劃,多種方式推進堤防建設;實施小村落整治7宗。2017-2020年,實施水庫安全達標工程34宗;重建、改建水閘27座、泵站64座;完成萬畝以上江海堤防加固達標109公里、萬畝以下堤防加固達標31公里;實施小村落整治7宗。利用冬春有利時機,開展冬修水利行動,狠抓農田水利工程建設、河道與排灌渠道清疏等工作,全面提升城鄉防御水旱災害能力。

二是農田灌溉工程。到2016年底,完成2宗重點中型灌區續建配套與節水改造工程;在確保現有“望天田”灌溉設施發揮作用的基礎上,通過新建和改造抗旱井515宗、蓄水池13宗、抗旱泵站70宗等598宗抗旱水源工程,解決2533.3公頃“望天田”的農業生產用水問題。到2020年底,建成50宗中小型灌區續建配套與節水改造工程。

三是排澇工程。到2016年底,建成深隧排水系統東濠涌試驗段工程,對越秀區登峰街下塘片區、荔灣區連登社區、海珠區江曉路片區、天河區大觀路周邊、白云區同德圍橫滘片區、黃埔區黃埔東路(夏園—沙步段)周邊片區等35宗易澇區域實施排水改造工程。

到2020年底,建設駟馬涌、西濠涌、獵德涌等深層隧道排水系統;對越秀區木排頭片區、白云區武警學院片區、黃埔區南崗亨元片區、海珠區石榴崗片區等17個內澇點進行改造;同時,不斷查漏補缺,對新發現的內澇點進行改造。

(三)水污染治理工程。

1.現狀與存在問題。全市建成污水處理廠48座,全市城鎮生活污水處理能力達471.18萬噸/日,城鎮生活污水處理率達到90.89%。市政排水管網9919公里,其中污水管4405公里。全市需要實施生活污水治理的村(社)共計1205個(含1142個行政村和63個社區),其中389個可就近納入城鎮生活污水處理系統(集中式),816個村(社)需建設分散式污水處理設施;目前已完成448個村(社)生活污水治理(其中407個分散式、41個集中式)。按污水量計算,農村生活污水處理率達到43%;中心城區231條河涌中,有198條需要截污,目前僅13條全面截污,55條尚未開展截污,130條部分截污。

廣州水污染治理存在以下問題:一是城市污水處理能力不足。尚有部分鎮和新區未建成污水處理設施;污水收集系統未完善,管道過流能力不足,初雨與溢流污染嚴重。二是農村污水處理設施亟待完善。雖然農村污水處理率已達到43%,但污水處理標準有待提高,管理維護需進一步加強。三是河涌水質不容樂觀。經過近年來綜合治理,全市水環境得到明顯改善,主要水功能區水質達標率提升到55%,但與省要求的主要江河水功能區水質達標率提高到70%以上的考核目標,仍有一定的差距;城區部分河涌,特別是廣佛跨界河涌,有相當部分水質狀況仍為黑臭。

2.規劃目標。到2016年底,廣佛跨界區域16條河涌基本消除劣Ⅴ類,城鎮污水處理率達93.5%,農村污水處理率達60%。到2020年底,南粵水更清行動計劃中除廣佛跨界區域河涌外,其余27條河涌及8條影響較大的河涌基本消除劣Ⅴ類,城鎮污水處理率達95%以上,農村污水處理率達70%。

3.具體任務。

一是城鎮污水處理工程。到2016年底,新建或擴建污水處理廠16座,初雨處理廠1座,建設截污管網732公里,新增污水處理能力82.5萬噸/日,新增初雨處理能力60萬噸/日、污泥減量處理設施2825噸/日。實施石井河干流、新市涌、夏茅涌淺層排水渠箱。到2020年底,擴建石井污水廠二期、西朗污水處理廠、瀝滘污水處理廠及石井凈水廠初雨處理設施,建設大觀污水處理廠及其配套污水管網,新增污水處理能力80萬噸/日、初雨處理能力105萬噸/日。

二是農村污水治理工程。按照水源保護區優先、水網地區優先、重要交通干道周邊地區優先等原則,分步、分批開展農村污水治理。到2016年底,在304個行政村建設農村生活污水治理設施。2017—2020年,在309個行政村新建農村生活污水治理設施。

三是河涌治理工程。到2016年底,采取截污、清淤、補水、生態修復等綜合措施,對廣佛跨界區域流溪河、石井河、花地河、白坭河、珠江西航道、前航道、白海面涌、沙坑涌、江高截洪渠、牛肚灣涌、新街河、大陵河、雅瑤涌、田美河、銅鼓坑、鐵山河等16條河涌進行治理。到2020年底,對南粵水更清行動計劃中的荔灣區西漖涌等18條涌、東濠涌、馬涌、獵德涌、躍進河、珠江涌、雙崗涌、興華涌、雅瑤支涌、永和河共27條河涌,以及車陂涌、棠下涌、烏涌、海珠生態城內流域河涌、市橋河、金洲涌、增江河、西福河等8條影響較大的河涌進行治理。

(四)水生態修復工程。

1.現狀與存在問題。我市濱江臨海,河網密布,形成獨具特色的江河湖庫連通水網絡格局。全市水面面積為744.93平方公里,水面率為10.02%。近年來,我市開展了河湖水系綜合整治及濕地、生態調蓄湖等的生態修復和保護工作,水生態修復取得了明顯成效。但我市河流眾多,尤其是網河區河流水體自凈能力不足,水生態系統脆弱,水網絡結構有待進一步完善。同時,城市高速發展,雨洪調蓄空間不足,洪澇災害時有發生,城區湖、濕地等大型生態節點不足,難以緩解城市熱島效應。

2.規劃目標。到2016年底,規劃新增生態調蓄湖水面面積4.88平方公里、濕地面積10平方公里、沙灘面積1.28平方公里,全市水面率達10.20%。到2020年底,規劃新增生態調蓄湖水面面積5.53平方公里、濕地面積16.53平方公里、沙灘面積1.34平方公里,全市水面率達10.30%。

3.具體任務。

一是生態調蓄湖工程。到2016年底,完成天河智慧東湖、荔灣萬花湖、黃埔龍頭湖、蘿崗鳳凰湖、九龍湖一期、增城掛綠湖、花都湖、番禺金山湖共8個生態湖建設,新增調蓄湖水面積4.88平方公里,建設牛路水庫水源工程,全市水面率達到10.20%。到2020年底,建成番禺湖、從化云嶺湖(二期),新增調蓄湖水面積5.53平方公里,推進沙逕水庫水源工程建設,全市水面率達到10.30%。

二是濕地工程。到2016年底,完成海珠濕地二期、天河智慧城核心區東部濕地、花地濕地、黃埔長洲濕地、蘿崗九龍湖濕地、增城濕地、花都濕地、番禺草河濕地和南沙濱海濕地二期共9個景觀濕地工程,新增濕地面積10平方公里。到2020年底,完成白海面濕地、海珠濕地三期等工程,新增濕地面積16.53平方公里。

三是公共沙灘泳場。到2016年底,完成琶洲灣公共沙灘泳場、龍頭湖公共沙灘泳場、西郊游泳場升級改造(二期)工程、荔城沙灘泳場、南沙濱海沙灘泳場和從化人工沙灘廣場共6個沙灘泳場建設,新增沙灘面積1.28平方公里,為市民提供運動、休閑、游賞、度假的好去處。同時,實施水博苑工程,打造水文化博覽館。到2020年底,建成流溪河沙灘泳場、天河銀灘等工程,新增沙灘面積1.34平方公里。

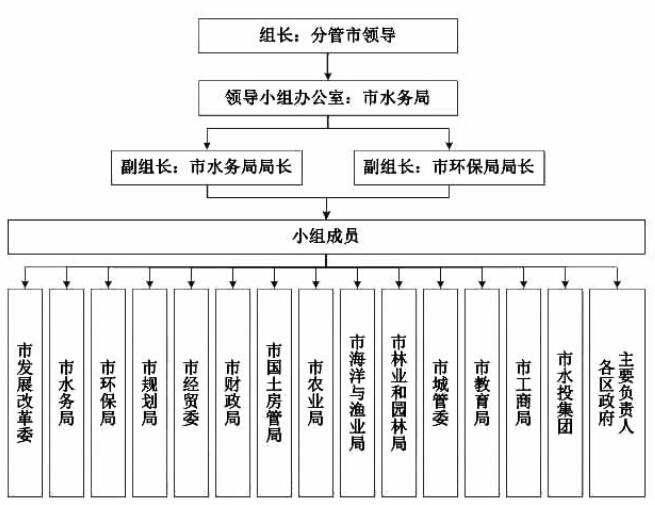

五、組織保障

(一)加強組織領導,促進部門聯動。目前在“廣州市美麗城鄉行動計劃領導小組”組織架構下,成立了“廣州市花城綠城水城建設工作領導小組”,由市長任組長,常務副市長任常務副組長,牽頭推進實施“花城、綠城、水城”建設計劃;其辦公室設在市建委(重點工程督辦處),負責日常工作、統籌協調和督辦。該工作領導小組下設“水城建設專責組”,負責生態水城建設計劃的具體實施,明確責任分工,形成工作合力。各區(縣級市)成立相應的工作機構,制定本區(縣級市)相應的建設方案,明確各項目建設主體、投資主體、建設工期和建設目標,由各區(縣級市)主要領導親自掛帥,負責推進本區(縣級市)建設工作的具體實施。

(二)保障資金投入。建立完善資金投入機制,按照公共財政的要求,各區和市職能部門要認真測算、落實生態水城建設資金,在本級年度財政預算中,按輕重緩急統籌安排各項目資金計劃,鼓勵社會各類投資主體以多種形式參與基礎設施的投資,逐步建立起政府主導、社會籌資、市場運作、企業參與的運行機制。

(三)廣泛開展宣傳引導。加大對水務發展成就和發展思路的宣傳力度,引導社會各界進一步了解水務,支持水務工作。建立有效的公眾參與機制及公開透明、公眾參與、公正廉潔的民主管理機制。與群眾利益密切相關的重大問題,要廣泛聽取和充分反映公眾意見。提高全民節水意識,把節水實踐變成全社會每個成員的實際行動。

(四)加強與周邊地區的合作。強化預警預報,健全區域環境監察協作、部門聯合執法、邊界聯動執法和環境應急聯動機制,完善定期協調會商、信息互通共享、水質聯合監測和突發水污染事件協同處置等制度,防范和妥善處理水污染事件,保障水安全,逐步恢復健康水生態系統。

(五)完善監督與責任追究機制。建立和完善社會公眾監督機制,加強與新聞媒體的溝通聯系,暢通社會公示渠道,推行政務信息公開,定期公開生態水城建設的相關信息內容,廣泛接受公眾監督,形成全方位的社會監督機制。建立責任追究機制,將生態水城建設主要目標、指標、任務和重點工程納入各區(縣級市)政府和相關部門的工作目標進行督辦,實行定期督辦和期末總結制度。

附件:廣州市生態水城建設指標體系及目標值

廣州市生態水城建設實施方案

(2014-2016年)

為貫徹落實黨的十八大關于生態文明建設的重大決策部署,順應人民群眾對水生態環境的新期望,進一步提升水環境質量,深入推進我市生態水城建設工作,打造花城綠城水城的生態城市新品牌,實現人與自然有機融合、互惠互生,制訂本實施方案。

一、指導思想與基本原則

(一)指導思想。

以科學發展觀為指導,按照黨的十八大關于生態文明建設和中央加快水利改革發展的戰略部署,以打造水資源合理利用、水安全有效保障、水環境自然生態、水文化異彩紛呈、水管理高效科學、水經濟可持續發展的人水和諧生態水城為主線,進一步增強飲用水安全保障能力、全市防御洪澇災害能力、農田水利服務現代化農業能力,繼續大力推進水環境治理和水生態修復,不斷提升以“嶺南水鄉”為特色的水文化內涵,以優良、生態、安全的水環境支持廣州經濟社會可持續發展。

(二)基本原則。

1.人水和諧,科學發展。尊重自然規律和經濟社會發展規律,保護水資源和水環境,充分發揮生態系統的自我修復能力,以實現水資源可持續利用,支撐經濟社會和諧發展,保障生態系統良性循環,促進人水和諧。

2.統籌兼顧,突出重點。科學謀劃生態水城建設布局,統籌考慮水的資源功能、環境功能、生態功能,合理安排生活、生產和生態用水,協調好流域與區域、城市與農村、上下游、左右岸以及行業之間的關系,實現水資源的優化配置和高效利用,以改善城鄉人居環境、提升水安全保障能力為核心,加強水生態系統保護與修復,強化生態水城建設保障措施,大力推進水生態文明建設,努力提升生態文明水平。

3.保護優先,協調發展。保障水生態環境的系統性,優先考慮水生態保護,在處理生態環境保護與經濟增長關系的問題上,優先滿足生態安全的需要,在發展中保護、在保護中發展,促進經濟社會與環境協調發展。

4.彰顯特色,示范引領。根據水資源稟賦、水環境條件和經濟社會發展狀況,積極探索和創新,注重體現“水城”特色,帶動流域、區域水生態的改善和提升,形成具廣州特色的生態水城建設模式。

二、建設目標

到2016年底,供水能力從762萬立方米/日提高到865萬立方米/日,城鎮供水水質綜合合格率從99.3%提高到100%。基本建成主要江河防洪(潮)減災體系:中心城區防洪(潮)標準達到200年一遇,南沙區和番禺區的防洪(潮)標準基本達到50-100年一遇,主要中心鎮和重要堤圍的防洪標準基本達到50-100年一遇;水庫、水閘、堤防、泵站、受洪水威脅的小村落安全達標率分別達到70%、75%、68%、60%、62%;農田灌溉水有效利用系數提高到0.54;中心城區排水標準從83%的排水管網1年一遇,提高到90%以上不低于1年一遇,農田及生態保護區排澇標準達到10年一遇24小時暴雨不成災。城市生活污水處理率從90.89%提升到93.5%,農村生活污水處理率從43%提升到60%,珠江前航道親水節期間水質達到III類;廣佛跨界區域16條河涌基本消除劣Ⅴ類,全市基本完成污泥廠內減量處理設施建設。全市水面面積達到758平方公里,水面率達到10.20%;新增濕地面積10平方公里,新增公共沙灘泳場面積1.28平方公里。

三、主要任務與工作分工

(一)飲用水工程。

1.飲用水水源工程。完成廣州北江引水工程,日供水規模100萬立方米(責任單位:花都區政府、市水投集團);完成北部水廠一期工程,日供水能力60萬立方米(責任單位:市水投集團);按廣州、河源兩市推動萬綠湖直飲水項目建設座談會紀要的進度要求推進萬綠湖直飲水(廣州段配水)工程(責任單位:市水投集團);配合省實施珠江三角洲水資源配置工程建設(責任單位:南沙區政府)。

2.水質達標改造工程。完成白云區、花都區、增城市、從化市共20家未達標自來水廠的達標整改工作,確保到2014年底全市城鎮供水水質綜合合格率達到100%(責任單位:白云區、花都區、增城市、從化市政府)。通過建設加壓站、擴大現有供水管徑等方式,對中心城區10處缺水缺壓區域進行系統改造(責任單位:市水投集團)。

3.農村供水改造工程。在白云區、番禺區、花都區、南沙區、增城市、從化市實施剩余82.9萬農村人口的自來水改造工程,實現農村自來水全面普及(責任單位:白云區、番禺區、花都區、南沙區、增城市、從化市政府);針對部分農村水量不足、水質不穩定的問題,進一步整改,確保水量、水質全面達標,到2016年底,實現全市水質達標全覆蓋(責任單位:白云區、黃埔區、花都區、從化市、增城市政府)。

(二)城鄉水安全工程。

1.防洪工程。實施水庫安全達標加固工程55宗,其中中型水庫1宗、小型水庫54宗(責任單位:白云區、花都區、蘿崗區、從化市、增城市政府);重建、改建水閘20座,其中大中型水閘3宗、小型水閘17宗(責任單位:海珠區、白云區、黃埔區、花都區、番禺區、南沙區、從化市、增城市政府);重建、改建泵站30座,其中中型泵站4宗、小型泵站26宗(責任單位:白云區、花都區、番禺區、南沙區、從化市、增城市政府)。完成萬畝以上江海堤防加固達標建設72.6公里,完成萬畝以下堤防加固達標12公里,結合珠江岸線和美麗海灣的規劃,多種方式推進堤防建設(責任單位:番禺區、南沙區、花都區、從化市、增城市政府)。對受洪水威脅的7宗小村落進行整治(責任單位:花都區、從化市、增城市政府)。利用冬春有利時機,開展冬修水利行動,狠抓農田水利工程建設、河道與排灌渠道清疏等工作,全面提升城鄉防御水旱災害能力(責任單位:白云區、番禺區、南沙區、花都區、從化市、增城市政府)。

2.農田灌溉工程。完成2宗重點中型灌區續建配套與節水改造工程(責任單位:花都區、從化市政府);在確保現有“望天田”灌溉設施發揮作用的基礎上,通過新建和改造抗旱井515宗、蓄水池13宗、抗旱泵站70宗等598宗抗旱水源工程,解決2533.3公頃“望天田”的農業生產用水問題(責任單位:白云區、花都區、增城市、從化市政府)。

3.排澇工程。建成深隧東濠涌試驗段工程(總長1.8公里),對越秀區登峰街下塘片區、荔灣區連登社區、海珠區江曉路片區、天河區大觀路周邊、白云區同德圍橫滘片區、黃埔區黃埔東路(夏園—沙步段)周邊片區等35宗易澇區域實施排水改造工程(責任單位:越秀區、荔灣區、海珠區、天河區、白云區、黃埔區政府)。

(三)水污染治理工程。

1.城鎮污水處理工程。新建石井凈水廠、九龍水質凈化三廠、南沙靈山島尖污水處理廠、鰲頭污水處理廠、呂田污水處理廠、廣州職業技術學院遷建項目污水處理廠、派潭圩鎮污水處理廠、正果污水處理廠共8座污水處理廠和環城高速初雨處理廠,擴建龍歸污水處理廠、竹料污水處理廠、石井污水處理廠(初雨部分)、前鋒污水處理廠、九龍水質凈化一廠、新華污水處理廠(三期)、獅嶺污水處理廠(二期)、中新污水處理廠(二期)共8座污水處理廠,全市新增污水處理能力82.5萬噸/日,新增初雨處理能力60萬噸/日;鋪設截污管網732公里(責任單位:市水投集團,黃埔區、蘿崗區、花都區、南沙區、番禺區、增城市、從化市政府)。建設減量化污泥處理設施,新增污泥減量2825噸/日(責任單位:市水投集團,黃埔區、蘿崗區、花都區、南沙區、番禺區、增城市、從化市政府)。建成石井河干流、新市涌、夏茅涌淺層排水渠箱(總長43公里)(責任單位:市水投集團)。

2.農村污水治理工程。按照水源保護區優先、水網地區優先、重要交通干道周邊地區優先等原則,分步、分批在304個行政村建設農村生活污水治理設施(責任單位:白云區、黃埔區、蘿崗區、花都區、番禺區、南沙區、增城市、從化市政府)。

3.河涌治理工程。采取截污、清淤、補水、生態修復等綜合措施,系統整治流溪河、石井河、花地河、白坭河、珠江西航道、珠江前航道、白海面涌、沙坑涌、江高截洪渠、牛肚灣涌、新街河、大陵河、雅瑤涌、田美河、銅鼓坑和鐵山河共16條河涌(責任單位:白云區、花都區、荔灣區、從化市政府)。加大環境執法力度,對超標、超總量排放水污染物的重點污染源進行限期治理,從嚴從重查處故意偷排污染物等違法行為(責任單位:市環保局,各區、縣級市政府)。加強農業面源污染防治力度。加強畜禽養殖業污染控制和治理力度,完成畜禽禁養區、限養區、適養區劃定工作,優化畜禽養殖發展布局;推進規模化畜禽養殖場(小區)污染治理設施配套建設,全面控制農業面源污染(責任單位:市農業局、環保局,相關區、縣級市政府)。全面清理河流河涌兩岸和水面垃圾,加強珠江廣州河段水域水面保潔管理,進一步擴大珠江廣州河段水域保潔覆蓋面。(責任單位:市城管委,各區、縣級市政府)。

(四)水生態修復工程。

1.生態調蓄湖工程。完成天河智慧東湖、荔灣萬花湖、黃埔龍頭湖、鳳凰湖、九龍湖一期、增城掛綠湖、花都湖和番禺金山湖共8個生態調蓄湖建設,新增水面積4.88平方公里,全市水面率達到10.20%(責任單位:天河區、荔灣區、黃埔區、蘿崗區、花都區、番禺區、增城市政府)。推進番禺湖工程前期工作(責任單位:番禺區政府)。

建設牛路水庫,庫容6840萬立方米(責任單位:市水務局、從化市政府)。推進沙逕水庫工程前期工作(責任單位:市水務局、從化市政府)。

2.濕地工程。完成海珠濕地二期、天河智慧城核心區東部濕地、花地濕地、黃埔長洲濕地、九龍湖濕地、增城濕地、花都濕地、番禺草河濕地和南沙濱海濕地二期共9個濕地工程建設,新增濕地面積10平方公里(責任單位:海珠區、天河區、荔灣區、黃埔區、蘿崗區、花都區、番禺區、南沙區、增城市政府)。推進白海面濕地、海珠濕地三期工程前期工作(責任單位:白云區、海珠區政府)。

3.公共沙灘泳場。建成琶洲灣公共沙灘泳場、龍頭湖公共沙灘泳場、西郊游泳場升級改造(二期)工程、荔城沙灘泳場、南沙濱海沙灘泳場和從化人工沙灘廣場共6個公共沙灘泳場,新增公共沙灘泳場面積1.28平方公里,為市民提供運動、休閑、游賞、度假的好去處(責任單位:市水投集團,荔灣區、黃埔區、增城市、南沙區、從化市政府)。推進流溪河沙灘泳場、天河銀灘工程前期工作(責任單位:白區云、天河區政府)。

實施廣州水博苑工程,打造具有“嶺南水鄉”特色的水文化博覽館(責任單位:市水投集團)。

四、保障措施

(一)加強組織領導。目前在“廣州市美麗城鄉行動計劃領導小組”組織架構下,已成立“廣州市花城綠城水城建設工作領導小組”,由市長任組長,常務副市長任常務副組長,牽頭推進實施“花城、綠城、水城”建設計劃;其辦公室設在市建委(重點工程督辦處),負責日常工作、統籌協調和督辦。該工作領導小組下設“花城綠城建設專責組”和“水城建設專責組”,分別負責相關建設計劃的具體實施,明確責任分工,形成工作合力。各區(縣級市)成立相應的工作機構,制定本區(縣級市)相應的建設方案,明確各項目建設主體、投資主體、建設工期和建設目標,由各區(縣級市)主要領導親自掛帥,負責推進本區建設工作的具體實施,包括根據市水投集團年度治水建設任務用地計劃需求,制訂征地拆遷方案并組織實施,以及結合城中村“微改造”工作方案,負責推進城中村和封閉園區內供排水系統建設接駁工作(牽頭單位:市建委;配合單位:市委組織部,市監察局、發展改革委、財政局、水務局、國土房管局、規劃局、環保局、城管委、水投集團,各區、縣級市政府)。

(二)合理安排資金投入。建立完善資金投入機制,按照公共財政的要求,各區和市職能部門要認真測算、落實生態水城建設資金,在本級年度財政預算中,按輕重緩急統籌安排各項目資金計劃,鼓勵社會各類投資主體以多種形式參與基礎設施的投資,逐步建立起政府主導、社會籌資、市場運作、企業參與的運行機制(牽頭單位:市水務局、財政局、發展改革委、水投集團,各區、縣級市政府;配合單位:市建委、法制辦、國土房管局、規劃局、環保局)。

(三)強化技術保障。由市水務局、環保局分別推舉相關專業技術專家,組成專家咨詢委員會,為全市生態水城建設提供技術指導和專業監督,研究解決建設過程中遇到的技術問題,提出合理化建議和技術解決方案(牽頭單位:市水務局、環保局;配合單位:市國土房管局、規劃局、城管委、水投集團,各區、縣級市政府)。

(四)完善監督與責任追究機制。建立和完善社會公眾的監督機制,加強與新聞媒體的聯系溝通,暢通生態水城建設社會公示的渠道,推行政務信息公開,定期公開生態水城建設的相關信息內容,廣泛接受公眾監督,形成全方位的社會監督機制;建立責任追究機制,將生態水城建設主要目標、指標、任務和重點工程納入各區政府和相關部門的工作目標進行督辦,實行定期督辦和期末總結制度。如在工作推進過程中,發現敷衍塞責、工作拖沓等不履行或不正確履行職責的行為,將進行問責,情節嚴重的移送紀檢監察部門處理(牽頭單位:市委組織部,市建委、水務局;配合單位:市監察局、發展改革委、財政局、國土房管局、規劃局、環保局、城管委、水投集團,各區、縣級市政府)。

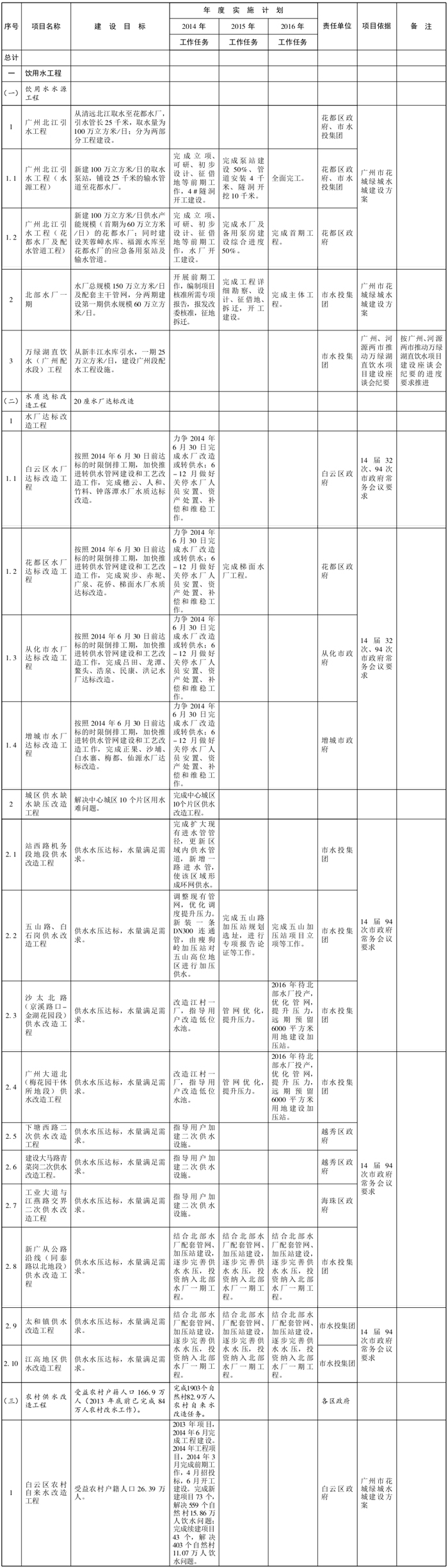

附件:2014-2016年廣州市生態水城建設項目表

廣州市人民政府辦公廳秘書處 2014年9月11日印發

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網