海珠濕地9月29日迎建成開放十周年 頻頻刷新物種紀(jì)錄

抬頭遇見彩霞滿天,身邊能賞水清岸綠,城央濕地邂逅翩躚白鷺……一幅人與自然和諧共生的美麗畫卷在廣州徐徐展開。

黨的十八大以來,廣州以持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境為目標(biāo),以中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改為抓手,深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),持續(xù)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理體系和治理能力現(xiàn)代化,為廣州加快實(shí)現(xiàn)老城市新活力、“四個出新出彩”提供堅(jiān)實(shí)生態(tài)環(huán)境保障。

夕陽西下,廣州的天邊開出一片絢爛的晚霞。從曬藍(lán)天白云,到曬彩霞漫天,再到迷人彩虹,廣州人的朋友圈里可展示的美好瞬間越來越多。這些美圖的背后與廣州空氣質(zhì)量的持續(xù)改善密不可分。

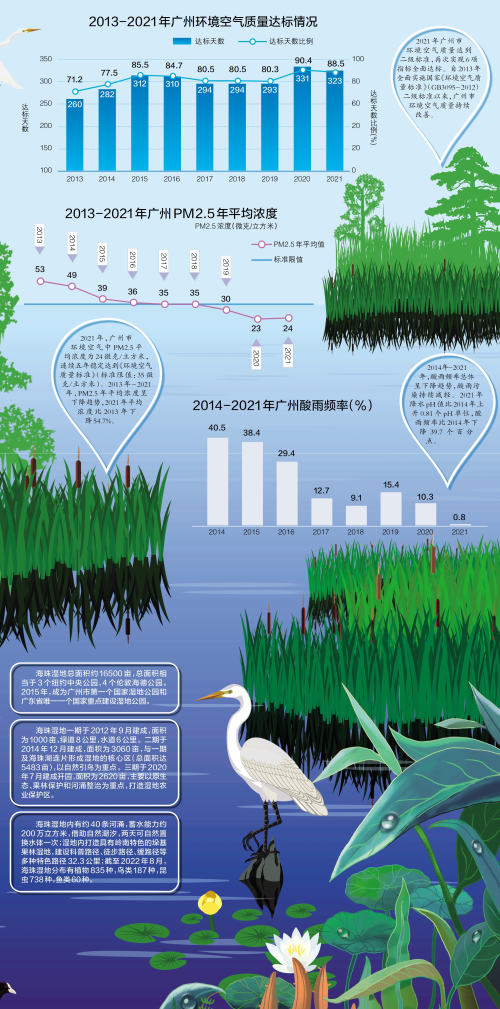

2021年,在氣象條件同比不利、降水同比大幅減少的情況下,廣州環(huán)境空氣質(zhì)量實(shí)現(xiàn)連續(xù)2年全面達(dá)標(biāo),PM2.5連續(xù)5年穩(wěn)定達(dá)標(biāo),在國家中心城市中保持最優(yōu)。2022年1-6月,廣州空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例(AQI達(dá)標(biāo)率)91.7%,同比提升5.0個百分點(diǎn),升幅在全省21個地市中排第1位,PM2.5平均濃度為20微克/立方米。

PM2.5是衡量一個城市空氣質(zhì)量的重要指標(biāo),也是造成灰霾污染的主要原因之一。2012年3月,廣州正式宣布將PM2.5小時實(shí)時濃度和日均濃度納入常規(guī)公布范圍,與市民一起“讀空氣”。此后,廣州的PM2.5平均濃度持續(xù)下降,從2013年的53微克/立方米,下降到了2021年的24微克/立方米,9年下降了54.7%。

2014年廣州提出了“減煤、控車、降塵、少油煙”的治氣“九字訣”。截至目前,累計(jì)推廣應(yīng)用純電動公交車1.35萬輛,基本實(shí)現(xiàn)公交純電動化;純電動巡游出租車175萬輛,占比超過80%;純電動網(wǎng)約出租車9.62萬輛,占比超過97%;規(guī)上工業(yè)煤炭消費(fèi)量2021年相比2013年減少610萬噸,從源頭上減少污染物排放。

黨的十八大后,習(xí)近平總書記首次赴地方考察就選擇了廣東。在廣州市越秀區(qū)東濠涌,習(xí)近平總書記指出,東濠涌以及遍布廣東各地的綠道,都是美麗中國、永續(xù)發(fā)展的局部細(xì)節(jié)。如果方方面面都把這些細(xì)節(jié)做好,美麗中國的宏偉藍(lán)圖就能實(shí)現(xiàn)。

廣州牢記習(xí)近平總書記的殷殷囑托,全力提升全市水環(huán)境質(zhì)量,踏上新一輪的治水之路。2014年1月,廣州在納入南粵水更清行動計(jì)劃的51條河涌試點(diǎn)設(shè)立河長;2016年全面啟動河長制工作;2017年、2018年,分別在全省率先出臺《廣州市全面推行河長制實(shí)施方案》《廣州市湖長制實(shí)施方案》,河長制工作升級提檔。

獵德涌是流經(jīng)廣州珠江新城CBD的一條古老河涌,在珠江公園門前的獵德涌段,淺淺的河床上停留著十多只白鷺,它們時而在空中盤旋,時而在水中覓食,時而停在石頭上梳理自己的羽毛,在CBD的高樓大廈間,一群鷺鳥怡然自得地生活著。白鷺為何鐘情于獵德涌?記者發(fā)現(xiàn),珠江公園門前的這段獵德涌水質(zhì)清澈,但水位較低,涌底的水草恣意生長,已經(jīng)占據(jù)了1/3河面。天河區(qū)水務(wù)局總工程師楊敏告訴記者:“這是天河區(qū)踐行低碳治水理念的結(jié)果,效果不錯。這不,都引來白鷺安家了!”

近年來,廣州市大力推行河涌生態(tài)自凈,深入踐行低碳生態(tài)環(huán)保理念,實(shí)行河涌自然水位運(yùn)行,利用污水廠尾水開展生態(tài)補(bǔ)水;減少河涌清淤,培育喜水植物,充分發(fā)揮河道生態(tài)自凈功能,取得良好效果。珠江天字碼頭、海心橋、獵德涌、車陂涌、大坦沙島等中心城區(qū)出現(xiàn)了成群白鷺翩飛嬉戲的景象。

如今的廣州,20個國、省考斷面水質(zhì)全部達(dá)標(biāo),197條黑臭水體保持“長制久清”標(biāo)準(zhǔn),河湖長制工作2次獲得國家激勵;榮獲國家黑臭水體治理示范城市、國家節(jié)水型城市、國家海綿城市建設(shè)示范城市稱號。

在廣州西郊,大沙河碧道深受市民喜愛。臨近傍晚,碧道上有人跑步,有人在涌邊的小亭子里閑坐。正在散步的梁女士告訴記者:“家門口就有這么漂亮的碧道,很開心!過去這里是濕地公園,因疏于管理,樹木雜亂。整治提升后,變得漂漂亮亮,我每天都會到這里散步,節(jié)假日來這里露營的人也很多。”

碧道,被稱為城市治水升級版,在基本解決河涌水質(zhì)黑臭問題后,廣州全面落實(shí)省委、省政府萬里碧道建設(shè)工作要求,實(shí)現(xiàn)從單純治水到城市綜合治理的轉(zhuǎn)變,真正還清于水、還水于民、還綠于岸,打造理想水生活。2019年以來,廣州提出按照廣州北部山水、中部現(xiàn)代、南部水鄉(xiāng)的布局,塑造北中南三大碧道生活圈。截至2022年6月,廣州已建成的碧道里程達(dá)到914公里。

藍(lán)天之下,碧水之間,魚躍蟲鳴,笑語歡聲……廣州正奮力譜寫美麗中國建設(shè)新的篇章!

案例分析

廣州街坊家門口的“世外桃源”

站在廣州塔上向南眺望,一片綠色出現(xiàn)在中軸線的南段,果樹、河涌、湖泊交織,這就是我國特大城市中心城區(qū)規(guī)模最大、保存最完整的城央濕地——海珠國家濕地,近十年,這里成為廣州一張享譽(yù)全國、世界知名的生態(tài)名片。

作為廣州唯一被珠江環(huán)繞的島區(qū),海珠區(qū)江岸線綿延47.35公里,74條河涌縱橫交錯。海珠濕地前身是與河涌交織的果林,總面積逾萬畝,占全區(qū)面積11.96%。

20世紀(jì)80年代,這片萬畝果園被稱為“南肺”。因?yàn)橐Wo(hù)果園,政府嚴(yán)格控制用地,村民無法發(fā)展集體經(jīng)濟(jì),農(nóng)家樂又處于低端無序雜亂狀態(tài),經(jīng)濟(jì)收入無法提高。經(jīng)過反復(fù)探索,廣州市、海珠區(qū)開創(chuàng)性地爭取到全國首例“只征不轉(zhuǎn)”征地政策,投入45.85億元將萬畝果園集體土地征收為國有,將其作為城中央的“綠心”進(jìn)行保護(hù)。

2012年9月29日海珠濕地一期建成開放。初期,濕地打造出現(xiàn)較為明顯的人工痕跡,生態(tài)修復(fù)效果不甚理想。海珠濕地及時聽取并采納專家建議,按照“師法自然”的“原生態(tài)、微改造、少干預(yù)”原則,形成具有海珠特色的濕地修復(fù)技術(shù)體系和模式。2018年7月實(shí)施的《廣州市濕地保護(hù)規(guī)定》設(shè)“海珠濕地保護(hù)特別規(guī)定”專章,對海珠濕地永久保護(hù)、海珠濕地控制性詳細(xì)規(guī)劃及其保護(hù)管理措施作了專門規(guī)定。

經(jīng)過十年多維度保育修復(fù),這片集江、涌、林、田、湖為一體的最大城央濕地對調(diào)節(jié)氣候、凈化空氣、調(diào)控水體、改善城市生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了重要作用,同時又煥發(fā)出勃勃生機(jī)。野生鳥類是城市生物多樣性的重要組成部分,也是城市生態(tài)系統(tǒng)的指示物種之一。今年初在海珠濕地舉辦的觀鳥大賽中,參賽隊(duì)伍發(fā)現(xiàn)了3種海珠濕地此前未記錄過的鳥種——高山短翅鶯、白喉短翅鶇及鷹鵑。不久后,廣東省科學(xué)院動物研究所在濕地又發(fā)現(xiàn)了國家二級保護(hù)物種——紅喉歌鴝。

這里也逐漸發(fā)現(xiàn)了大自然更多秘密:去年底和今年初,海珠濕地發(fā)現(xiàn)了兩個珍稀的世界昆蟲新物種,均以“海珠”命名,分別是海珠斯螢葉甲和海珠琺軸甲。根據(jù)廣東省科學(xué)院動物研究所發(fā)布的數(shù)據(jù),截至今年8月,海珠濕地的昆蟲種類為157科738種;維管束植物835種,有機(jī)碳不斷在濕地土壤中積累,“物種寶庫”和“儲碳庫”實(shí)至名歸。

在加強(qiáng)保育恢復(fù)濕地生態(tài)功能的同時,海珠濕地鼓勵公眾采取行動保護(hù)和可持續(xù)利用濕地。開創(chuàng)全國優(yōu)秀科普品牌海珠濕地自然學(xué)校,向公眾開放部分非核心保育區(qū),這里逐漸成為了大灣區(qū)生態(tài)會客廳,廣州市民家門口的“世外桃源”。

人不負(fù)青山,青山定不負(fù)人。十年來,海珠濕地走出了一條綠色高質(zhì)量發(fā)展的路子。一流的生態(tài)環(huán)境,吸引著一流的人才、產(chǎn)業(yè),海珠濕地的生態(tài)效益正逐漸轉(zhuǎn)化為創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)和高端人才的聚集效應(yīng),良好的生態(tài)環(huán)境成為城市新一輪發(fā)展的核心競爭力。

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)