共建身邊小項目

人民幸福大提升

人民城市人民建、人民城市為人民,是做好城市工作的出發點和落腳點。近年來,廣州市規劃和自然資源局在全市域開展社區設計師工作,推動“社區事·大師做”“社區事·街坊做”“社區事·專職做”行動,邀請國內外設計名師、院士大師、中青年設計師等,深入社區街巷,攜手當地居民共同參與社區的廁所、變電站、消防站、垃圾站等項目的設計。

從市民生活的實際需求出發,通過別具匠心的設計,一個個口袋公園,一座座變電站,甚至一個個公廁、垃圾站變得美觀又實用,成為城市中獨特的風景,成為市民家門口的小美好。

市規劃和自然資源局表示,將堅持以為群眾辦實事為宗旨,把人民群眾身邊的小事當做城市的頭等大事,以微小空間和微小項目的改造,推動城市空間環境改善,全力探索“全民參與、共同締造”的城市品質建設新模式,不斷滿足人民對美好生活的向往。

廣泛傾聽大眾民意,全民參與“我的家園我做主”

城市建設得好不好,老百姓感受最直接。

廣州在全市推行社區設計師制度,將344名社區設計師和163名鄉村規劃師引入全市各街道的城鄉社區品質提升中,通過組織社區設計師走進街道、社區、鄉村,通過走訪踏勘、組織社區活動、開展會議座談等多種形式,用居民明白、生動易懂的語言,共同參與身邊項目設計。同時,社區設計師根據設計理念,跟蹤項目實施落地,確保項目品質。

在海珠區,走進55個長者飯堂進行小調查,結合18個街道老年人口密度、居住空間分布、15分鐘老年人生活圈半徑+15分鐘老人模擬路徑“雙覆蓋”數據,分析計算后合理規劃新增長者飯堂,科學完善規劃布局,優化既有“智慧養老”平臺。以小小一餐飯為起點,讓爸爸媽媽能“吃出晚年的幸福味道”。

在白云區,開展“冰棒挑戰”社區活動,記錄兒童購買冰棒的行走路徑、各節點的逗留時間,以及觀察其行動舉止,精細剖析出社區中哪些空間是吸引人的,哪些空間是不足的,從而準確找到貼合當地居民真實需求的改造點,讓工作更接地氣。

在黃埔區,結合兒童友好城市的理念,組織36名二年級學生游走3條上學路線,開展“兒童視角”的“美麗上學路”城市體檢活動,和兒童深度交流,對上學路進行細心觀察和思考,從而發現沿途安全隱患、興趣點等,找出步行空間存在的問題,提高社區兒童的社區參與意識,帶動兒童共同參與社區空間治理,培育社區治理和建設的“后備軍”,打造社區生活共同體。

在花都區,將田美變電站、秀全街公廁、垃圾收集站、花東港頭社區提升計劃、新雅街消防站、天貴路垃圾分類宣傳點等項目納入社區設計師示范項目予以推進。花都區規劃編制研究中心副主任張瓊認為,“當下開展的系列微空間提升工作,是高品質精細化發展的體現,更是一種為民辦實事,改變城市治理方式的一種體現,讓人民切實感受到獲得感和幸福感”。

位于廣州市白云區的同和北9號大院微更新項目,面向社會廣泛征集設計方案,高校學生、專業技術人員、街坊等人員積極參與到設計中。在街坊家門口舉辦參賽作品展覽活動,街道、居民代表等11個不同團體代表前來投票。設計團隊注重傾聽街坊群眾的想法,關注社區老年人的生活習慣和休閑娛樂需求,不斷深化設計。還根據街坊意見,創造臺地景觀形成豐富立面空間,結合跳躍色彩為城市與居民帶來視覺沖擊,將消極空間變為活力場所。

廣邀專家大咖獻智,變電站融入幸福生活

變電站通常被認為是鄰避設施,但通過匠心設計也能讓變電站融入幸福生活。

珠水拍岸,暮色沉淀,獵德橋頭一個“月光寶盒”悄然出現,與“貝殼”獵德大橋和“小蠻腰”廣州塔相映生輝。原來平平無奇的變電站“一鍵植入”現代化的功能與形象。

變電站是城市能源之“芯”,源源不斷地為市民提供電力基礎生活需求,保障城市的良好運行。但變電站往往與“危險”“輻射”等字眼掛鉤,加之外形灰色沉悶、體量巨大,市民對這樣的設施拒于千里之外,不愿走近。市規劃和自然資源局致力于通過設計的力量,改變鄰避設施冰冷的外殼,增加公眾科普功能,讓市民科學地了解及走近市政基礎設施,通過身邊“小切口”項目的品質提升,從而推動城市品質的“大提升”。

110千伏獵橋變電站是市規劃和自然資源局選取的示范項目,邀請全國工程勘察設計大師、廣東省建筑設計研究院副院長陳雄參與設計。對于每一個設計都不能等閑視之,是陳雄對于建筑的營造之策。在陳雄看來,一座位于珠江邊的變電站,也可以成為對電力設施進行展示、科普的窗口。在設計過程中,陳雄從多個設計草案中比選,最終敲定眼前的這個“月光寶盒”。在外立面設計上,變電站采用具有工業氣息的鋁方通豎向構件和穿孔網將變電站包裹,半透明的材質使整個建筑充滿輕靈感,給人無限想象空間。“方案屋頂設計了足夠的綠化面積,可以讓我們把更多綠色和景色獻給市民。”在陳雄的創作下,三層屋頂平臺被設計為一個花園,與城市綠道融為一體,市民日常在濱江游玩之余,亦可上到三層平臺休息活動,或是登高望遠觀賞珠江景致。

獵橋變電站

在功能使用上,獵橋變電站除為珠江新城1/4區域供電,還兼具科普教育的功能,是廣州市首座面向公眾開放的變電站和電力科普教育基地。從兩側的臺階上到二層,可在特定開放日進入內部展廳參觀,學習和了解供電設施的相關知識。待變電站全面開放后,將定期或不定期舉辦一些宣傳活動,為市民、中小學生提供參觀講解,更好地發揮科普的價值。除獵橋變電站以外,崔愷院士、黃捷大師也分別參與了廣船變電站、云城變電站項目。

未來,市民在珠江畔散步游玩之余,亦可駐足于獵橋變電站,或登樓遠眺珠江勝景,或立于檐下靜賞一蓑煙雨,或走入變電站內,感知新時代的建筑魅力。

廣匯新銳設計力量,傳承歷史留住鄉愁

城中村的環境也在不斷改善,連通的街巷、靜立的宗祠,喚起人們心中的鄉愁。

近日,白云區望崗村的居民們驚喜地發現,昔日擁擠、混亂的社區生活場地正在建設成為舒適的望南口袋公園。和諧美好、充滿活力的社區新場景,正是社區設計師“專職做”傾心打造的作品。望南公園由廣東省十佳青年風景園林師、本土風景園林設計師孫虎設計,采用歷史文化符號串聯宗祠和風水塘,為不同年齡人群設計多樣化的活力場所,將“城中村”變為“城中詩”“城中畫”,充分獲得本地村民的認同感,提高外來住戶的歸屬感與幸福感。

昔日的望南公園,公共設施老舊品質不佳,池塘邊和林下活動空間等邊角空間未能充分利用,人車混行存在安全隱患,景觀視覺效果不佳,當地歷史人文、民俗文化特征不明顯。

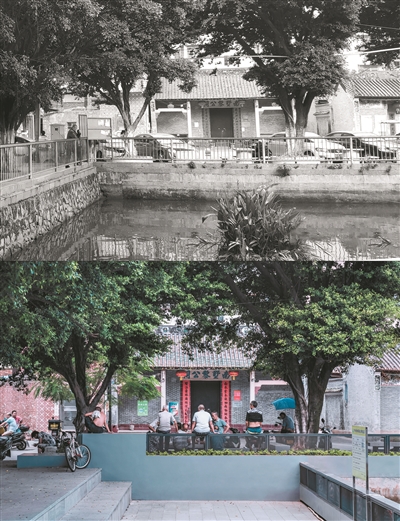

望南公園改造前后對比

針對存在問題,市規劃和自然資源局聯動設計師、街道、村委,從現場調研、問卷調查到規劃設計、推進建設、管理維護,全程傾聽當地居民對公園改造的意見和訴求,多方協調、多輪溝通,逐個推進落實廢棄幼兒園、危舊房、違建餐飲和電房的遷改及異地安置,釋放公共空間,形成口袋公園、休閑空間、文化廣場及休閑游廊、健身游樂空間等功能性場地,滿足街坊鄰居的活動空間需求。

望南公園改造前后對比

在公園改造設計過程中,尊重原有舊村格局肌理,連通原有古巷,形成舊村內部景觀主流線,讓居民步行更便捷、更舒暢。梳理、利用當地歷史文化資源,提取當地著名書法家黎湛枝的書法作品筆畫,對書法筆畫形態進行提煉轉變,結合宗祠建筑細節,由傳統文化融合檐廊美學,形成望南公園景亭結構的設計元素。將場地獨有的歷史文化含蓄地融入景觀再造中,呼應著古村落悠久的歷史傳承,將久遠的過去與今天的市井生活緊緊相連。未來,當市民穿梭于庭院之中,好似穿梭于歷史的文化傳承,又好似行走在家中后院,親切、熟悉,喚起那一縷鄉愁。

景亭面向不同種類人群需求提供全年齡友好的實用場景。在這里,孩童可攀爬,老人可閑坐,青年可拍照。在景亭中與孫女游玩的王阿姨表示,改造后的望南公園充分考慮老年人、小孩等特殊人群的需求,為她們一老一小提供了一個親子場所,讓居民感受到了城市更新的溫度。此外,設計師通過開放式的錯位隔斷設計手法,將景亭空間與廊道空間穿插相連,使二者渾然一體。游人行走于中,既可遮風避雨,又可閑望若隱若現的古宗祠,看過往人影,聽遠處熱鬧的喧嚷聲。運用墻壁上的特殊形狀鏤空設計,將陽光、樹影投射在鋪裝地面上,營造古樸溫馨的氛圍感。通過廊道設計將統一的設計語言及文化元素帶入望南公園的每一處空間,形狀各異的立柱設計、尺度的變化、視野的分割、立意的展現讓行人時刻感受到公園的有趣。

此外,設計師精細化改造已有建筑,在入口處打造功能、美觀兼有的開放共享的口袋公園,面向望南公園和村道打開了一個新的城市界面,展示望崗村新形象。在這里,設計師將公園內部的立面設計、鋪裝設計、景觀設計統一拓展到公園的入口處,形成統一風格。同時為公園入口處定制設計導視標識,采用深色仿石鋁板,將印有“望南村”字樣的立體銘牌與周邊公共設施相結合,塑造古樸精巧的印象,打造高品質的人居環境。

在宗祠門口,遙望景亭,設計師還打造了頗具特色的文化宣傳及社區活動聚集地。對原有石板石材鋪地進行保護和重新利用,原位鋪設,通過激光刻印技術在新的石材鋪裝上展陳黎氏遷徙的歷史,打造祠堂前廣場、樹下小劇場、綠道、運動健身廣場等文化活動空間,營建生活劇場、互動交流、文化傳承及黨建活動的場所。

改造后的望南公園,讓居民能夠露天觀影、樹下對弈、池邊納涼,還可以舉行創意集市,讓居民切實感受到設計提升生活品質的力量。望南公園改造以“設計讓生活更美好”為目標,為城市營造舒適、活力的空間環境,讓人們能放得下腳步、經得起品味、記得住鄉愁,從細微之處滿足市民對美好生活的向往。

中國共產黨廣州市第十二次代表大會報告中提出“民之所盼,政之所向,只要我們樹牢正確的政績觀,始終堅持發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享,全市人民的生活一定會越來越美好”。市規劃和自然資源局相關負責人表示,將切實貫徹落實黨代會精神,進一步推廣社區設計師制度,搭建政府、專家、街坊共建共治共享平臺,以社區“小切口”實現城市品質“大提升”,讓“美”走進千家萬戶。結合老舊小區微改造、社區口袋公園和小微綠地、鄉村建設等,鼓勵社區設計師走進社區、走進鄉村。推廣身邊項目方案征集,也鼓勵市民參與設計、實施、管理,讓社區市民有切切實實的話語權、設計權、參與權,讓人民群眾有切切實實的獲得感、幸福感、安全感。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網