“中小企業能辦大事”,習近平總書記的科學論斷從廣州誕生,傳遍神州大地。

廣州為何能培養如此多“能辦大事”的中小企業?在這里,一家家中小企業,聚焦主業、心無旁騖,踏踏實實辦企業,走向“專精特新”的成功之路。成功背后,廣州到底做對了什么?

三年來,廣州牢記習近平總書記殷殷囑托,密集出臺落地政策、縱深推進重點領域改革、厚植營商環境沃土。聚焦企業所慮、所思與所盼,廣州勇于先行先試、敢于自我突破,破除體制機制障礙,努力成為“企業離成功最近的地方”,以“闖”的精神、“創”的勁頭、“干”的作風,開拓出一條科技型中小企業高質量發展路徑。

10月19日,全球知名IT研究機構Gartner發布《2021全球工業互聯網平臺魔力象限報告》,樹根互聯股份有限公司根云平臺入選。

今年,廣州市推進“鏈長制”工作列舉了19條重點產業鏈的鏈主企業初步名單,樹根互聯同樣在列。

今年4月,廣州開發區選派了首批中小企業“第一書記”進駐企業。23名年輕黨員干部以“第一書記”身份深化駐企聯企服務。

總投資1.5億元的廣州禾信質譜產業化基地項目,投產后將實現年產質譜儀器220臺套、年產值達6億元的產業化規模。

從“第一筆經費”到“一張門牌號”

廣州成為“專精特新”企業的搖籃

0.000000000000000000000000001克。

這是禾信質譜儀能檢測到的原子質量的數量級。

此之為小。

因為這樣的“小尺度”,禾信儀器質譜儀得以作為首個國產高端儀器,跟隨“雪龍號”遠赴南北極科考;創造中國大型尖端科學儀器出口歐美的首次紀錄,讓行業為之一震。

此之為大。

“今年我們又辦成了一件‘大事’!” 廣州禾信儀器股份有限公司董事長、首席科學家周振告訴記者。2021年9月13日,禾信儀器成功登陸科創板,成為中國資本市場的“質譜儀第一股”。

在“小”與“大”的辯證法中,周振用自己的創業經歷,說明在“中小企業能辦大事”的路上,廣州到底做對了什么。

將時間的指針撥回20年前。

2001年,在海交會的前身——第四屆中國廣州留學人員科技交流會上,一個年輕人充滿信心地介紹著自己研發的質譜儀。他,就是周振。當時,質譜儀領域仍是被國外技術壟斷的“無人區”。中國科學院廣州地球化學研究所傅家謨院士聽到后,兩天便拍板決定,牽線搭橋聘請這位從德國學成歸來的周振博士為中科院廣州地球化學研究所研究員,全力支持他進行質譜儀研究。然而,創業初期,資金成為企業發展的難題。尤其是像質譜儀這樣的“冷門”項目,創業者獲得風險投資難,但持續創新又必須投入大量經費,資金缺口成為這個階段的最大瓶頸,許多企業都會遭遇初創企業從實驗室到生產線的“死亡谷”。

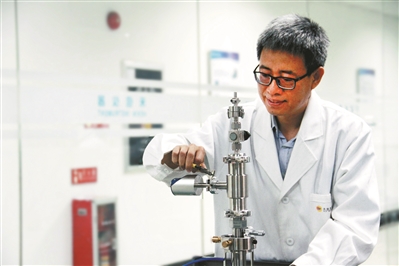

禾信儀器首席科學家周振

“那時候很多人對質譜儀不了解,認為我肯定做不成。”周振坦言。由于國內質譜領域的長久空缺,打開市場之路漫長且艱辛,持續不斷的科研創新幾乎耗盡所有經費,搖搖晃晃成長的禾信儀器舉步維艱。這時候,正是廣州市科技局給了第一筆資金,讓禾信儀器渡過難關。回憶起那段歲月,周振感嘆,正是有了這數百萬元的支持,為企業雪中送炭,禾信總算站穩了腳跟。“到現在,我們每年的研發投入達到數億元。”周振說。

正是走穩了“辦大事”的第一步,才有了后面的故事。不過,在企業發展過程中,廣州所給予的“全方位”支持,早已不是用“給錢給政策”簡單的五個字,而是打造出好的營商環境,如同溫暖的陽光、清新的空氣一樣,摸不著卻感受得到。

如今,總投資1.5億元的廣州禾信質譜產業化基地項目,已進入工程收尾階段,投產后將實現年產質譜儀器220臺套、年產值達6億元的產業化規模,成為國內最具規模的質譜產業化基地,推進國產質譜技術自主可控。

然而,正是這樣一個“巨無霸”項目,差點“卡”在一個小小的門牌上。

“眼看就要貸款審批了,我們的門牌號還沒辦下來。沒有門牌號,可能導致貸款無法批下來,阻礙項目進度。”該項目負責人、廣州禾信儀器股份有限公司總裁助理蔣米仁說。如果按照正常流程,需要將蓋章的圖紙材料交給科學城警務室、聯合派出所、區公安分局人口大隊等多個部門審批,加上當時各部門防疫任務繁重、人手較少,辦理門牌號預計需要1個多月。

疫情初期潔特生物重啟口罩生產線,全力以赴抗疫

企業有呼,政府必應!得知這個消息,廣州開發區民營經濟和企業服務局即刻聯絡協調相關部門處理。正是“信任審批”,解決了企業的燃眉之急。除核心要件外,其他材料在告知承諾書規定期限內補齊即可,一周之內即完成了門牌號審批事項。這不是特例,而是經過實踐證明行之有效的新型審批模式。“事前監管”與“事中事后監管”緊密結合,通過大數據技術、信用體系建設,實現了行政審批的高效能。

從“頭雁領航”到“群雁齊飛”

黨建引領廣州中小企業辦成大事

黨建引領,是中小企業能辦大事的政治保證。

黨建工作轉化成現實的生產力,推動企業發展的大道越走越寬廣。

今年4月,廣州開發區選派了首批中小企業“第一書記”進駐企業。23名年輕黨員干部以“第一書記”身份深化駐企聯企服務,通過指導企業抓黨建、謀項目、解難題,助力企業逆勢突圍。

然而,“第一書記”李永光第一次來到進駐企業時,卻頓感被澆了一盆冷水。“來之前滿懷萬丈豪情,來之后發現還面臨著很多現實問題。”李永光說。回想起第一次與潔特生物負責人見面時,場面一度有點“嗆”。當時,對方一開口,“不是歡迎的客套話,而是先讓我作介紹,語氣中還夾帶一絲不信任”。

說起這次碰面,廣州潔特生物過濾股份有限公司董事長袁建華也坦言:“‘第一書記’剛來我們企業的時候,說實話我有點擔心。‘第一書記’是不是比黨支部書記還大,來了之后會不會成了一把手,到處做指示。”

等到兩人交流之后,李永光發現,袁建華是個直來直去的爽快人,這位年近古稀的企業家不了解“第一書記”是做什么的,擔心是來公司搶權奪勢,擾亂公司的正常生產經營秩序。“我們來公司是來幫忙的,不是來添亂的。說白了,我們是希望拉近政府和企業之間的距離。”李永光開門見山。

心結這才慢慢解開。

“我們企業一直是自己在悶頭苦干,也希望跟社區和周邊的企業多一些聯動。”初來乍到,袁建華就給李永光提出了第一個需求。

李永光第一時間聯系社區,邀請高校老師線上講黨課。“考慮課程設置時,我們希望能夠真正為企業服務。”李永光說。課程沒有照本宣科,而是根據企業實際講營商環境優化,指導企業什么情況下可以向相關部門請求幫助,政府部門又應該如何服務企業。

在李永光的帶動下,先后有10名公司骨干員工遞交入黨申請書。同時,他充分發揮自身優勢,助力公司發展,利用自己曾在生物醫藥企業的任職經歷,幫助潔特公司完善內部監察制度,規范上市公司行為;發揮政法干部特長,引導公司依法維護合法權益,實現黨建與公司共同發展的目標。

“黨建工作的目的,為的是推動企業高質量發展,這也是企業最關心的問題。”派駐明珞裝備的“第一書記”李林告訴記者。進駐明珞裝備后,她鼓勵黨員帶頭,針對智能制造、工藝改進等領域立項攻關。“明珞今年建成的廣東省CPS離散制造創新中心,就是黨員帶頭的攻關任務之一。這是一個從無到有的嘗試,需要不斷創新,為此我們都付出了巨大的努力。”

明珞汽車智能生產線上的機器設備展示

政府服務的“全方位”而不“越位”,中小企業“強鏈補鏈”造就的“創新生態”,黨建引領為中小企業打造高質量發展的“紅色引擎”……中小企業創新發展的道路上,廣州始終走前列、拓新路,為“中小企業辦大事”營造最優環境。正如廣州開發區民營經濟和企業服務局相關負責人所言:“企業是創新創造的主體,政府要全力做好服務,也要‘到位不越位、幫忙不添亂’。這就像給火箭發射準備最好的發射場,點火、騰空、到太空遨游的任務,留給企業去完成。”

從“自主謀發展”到“助人建平臺”

廣州中小企業強鏈補鏈打通發展“創新鏈條”

完善的創新鏈條和創新生態,是“中小企業能辦大事”的堅實基礎。

10月19日,全球知名IT研究機構Gartner發布《2021全球工業互聯網平臺魔力象限報告》,樹根互聯股份有限公司根云平臺再次以唯一一家中國工業互聯網平臺身份入選。

這家坐落于廣州人工智能與數字經濟試驗區琶洲核心片區的創業公司,僅僅花了6年時間,就成為世界頂尖的工業互聯網企業。今年,廣州市推進“鏈長制”工作列舉了19條重點產業鏈的鏈主企業初步名單,樹根互聯同樣在列。

樹根互聯等企業將入駐琶洲西區

“在工業互聯網領域,我們跟國外起步差不多,隨著中國的發展,我們消除了技術恐懼癥,所以敢在世界舞臺同臺競技。有些東西只要敢研發、敢突破,就能做成。”樹根互聯聯合創始人、CEO賀東東告訴記者。

“幫忙不添亂!”在賀東東看來,優良的營商環境成為助推企業發展的重要燃料。在廣州幾年,企業深刻體會到廣州優良的營商環境,政府部門效率很高,各種政策領先出臺和體系完善,率先形成國內領先的工業互聯網基礎設施和產業體系。

從初創企業到鏈主企業,樹根互聯也開始反哺“廣州中小企業能辦大事”的創新生態。

一臺傳統的烘干機,需要花費數萬元甚至十幾萬元。這讓來自廣州的小微企業溫伴公司很頭疼,花了多年研發生產出來的產品,明明能將農民的水果烘干成果干,為農民增收,卻卡在了高昂的烘干機購買資金壓力及高昂租賃費上。對于這家小微企業而言,傳統的租賃模式又無法保障回款的及時性,于是,他們找到了樹根互聯,下了一張2萬元的訂單。

安裝上傳感器,接入云平臺,樹根互聯將門店中烘干機設備接入根云平臺,以低門檻、低成本、高可靠的方式實現數字化轉型,打造了基于工業互聯網平臺的烘干經濟共享新模式。據統計,當烘干機的承租率在70%時,第13個月就可以回本,同時還能對設備故障進行提前預警與預測性維保,以及遠程診斷,提高維保效率約30%。

“作為中小企業,要在一個特定的領域成為龍頭企業相當不易。需要在一個特定的市場,用產品和機械化等去構建自己的核心能力。”賀東東坦言,樹根互聯成立的初衷就是希望解決“將從大企業所獲得的數字化轉型經驗傳遞給數量眾多的中小企業”問題,并形成一個良性機制,擁有可行的商業模式。

像樹根互聯一樣,廣州已經有越來越多成長起來的中小企業反哺生態,在“斷鏈點”“卡脖處”鉆牛角尖,一個企業填補一個小斷鏈點,一項技術填補一個小空白,成為創新鏈條上一塊不可或缺的關鍵拼圖。廣州則大力支持科技型中小企業廣泛參與龍頭骨干企業、高校、科研院所等牽頭的項目,組建創新聯合體“揭榜攻關”,為廣州培育更多能辦大事的中小企業。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網