這里創下荒原變林海的奇跡

跟著總書記學黨史

1921-2021

第二系列 總書記點贊的偉大精神

塞罕壩精神

習近平總書記2017年對河北塞罕壩林場建設者感人事跡作出重要指示:55年來,河北塞罕壩林場的建設者們聽從黨的召喚,在“黃沙遮天日,飛鳥無棲樹”的荒漠沙地上艱苦奮斗、甘于奉獻,創造了荒原變林海的人間奇跡,用實際行動詮釋了綠水青山就是金山銀山的理念,鑄就了牢記使命、艱苦創業、綠色發展的塞罕壩精神。

今年2月25日上午,全國脫貧攻堅總結表彰大會在北京人民大會堂隆重舉行。大會宣讀了《中共中央 國務院關于授予全國脫貧攻堅楷模榮譽稱號的決定》,其中,河北省塞罕壩機械林場等10個集體獲得全國脫貧攻堅楷模榮譽稱號。

其實,早在2017年,習近平總書記就對河北塞罕壩林場建設者感人事跡作出了重要指示,指出他們的事跡感人至深,是推進生態文明建設的一個生動范例。

近日,本報記者來到河北省承德市圍場縣,探訪了塞罕壩林場第一代務林人、“六女上壩”的發起人——78歲的陳彥嫻老人。19歲“上壩”的她和許多普通的造林人一起,經過多年的努力,把塞罕壩這片茫茫荒漠變成了蒼翠綠洲,到2017年,林場的林地面積達到112萬畝,成為世界上面積最大的人工林。2017年12月5日,陳彥嫻飛赴非洲,作為塞罕壩林場三代人的代表,走上了聯合國規劃署“地球衛士獎”的領獎臺并發言。“我當時講到‘種下綠色就能收獲美麗,種下希望就能收獲未來’,贏得了臺下的熱烈掌聲,這是世界對‘中國綠’的肯定。”回想起當時的場景,她仍然滿懷激動。

故事鉤沉

“那時并沒有覺得自己有多偉大,我們始終覺得,不就是把樹栽活了,讓荒山變成了林海嘛。”回憶起當年主動帶頭上壩造林的經歷,塞罕壩林場第一代務林人、“六女上壩”的發起人——陳彥嫻老人微笑著說,“我就是一個普通的育林人、造林人。我們完成了黨和國家交付的任務,完成了我們這一代人所肩負的使命,沒有辜負黨和人民的期待,把塞罕壩這片荒原變成了百萬畝林海,這是我們應該做的。”

為國家建設添磚加瓦

高考前選擇去塞罕壩造林

1964年,19歲的陳彥嫻馬上要高中畢業了。當時最響亮的口號就是“一顆紅心、兩手準備”,“意思是如果能考上大學就繼續深造,可以為祖國做出更大的貢獻;如果考不上大學,就到祖國最需要、最艱苦的地方去鍛煉。”那時,陳彥嫻和其他5名女同學同住一個宿舍,每天晚自習結束回到宿舍后,大家就開始熱烈討論畢業后選擇走怎樣的道路。“后來,我們6個人聽到新中國第一位女拖拉機手梁軍的事跡,就有了為祖國的建設貢獻自己的力量這個共同的想法。”

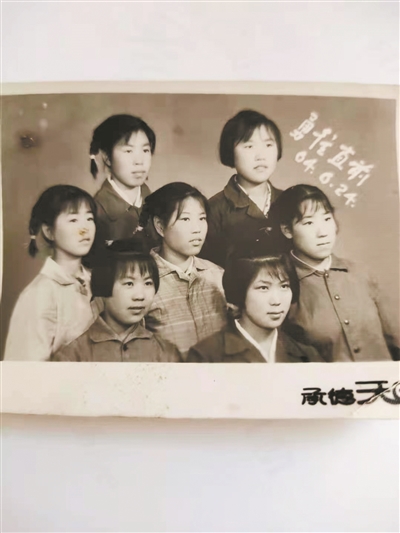

陳彥嫻(三排左一)前往塞罕壩之前和朋友們的合影

“理想很好,但我們幾個并不知道應該到哪里為國家建設添磚加瓦。”就在一籌莫展之時,陳彥嫻想起自己的鄰居劉文仕,他當時是塞罕壩機械林場的第一任場長,“聽說塞罕壩機械林場正在開展大規模的機械化植樹造林,我們一想,機械化造林肯定離不開開拖拉機啊,我就代表宿舍的6名女同學給劉文仕場長寫了一封信。”高考前夕,她們收到了塞罕壩機械林場的回信。“我記得特別清楚,即將踏入考場前三四天,我們接到了回信,林場同意我們幾個人過去工作。當時,我們6個人沒有多想,毅然放棄了高考,選擇了塞罕壩。”

陳彥嫻告訴記者,1964年的8月23日,是她人生中記憶特別深刻的一天,那天學校給她和其他5名室友開了歡送會,“在歡送會之后,我們就出發前往塞罕壩了。”

“六女上壩”不懼艱苦環境

一個茅草屋一張大炕窗戶四處漏風

來到塞罕壩機械林場的總場場部之前,陳彥嫻她們還以為這里“最多不過就是承德的農村嘛”。但塞罕壩生活條件的艱苦和自然環境的惡劣還是大大超出了她們的意料。陳彥嫻說,在圍場縣還能看到處處都是一伸手就可以夠到屋檐的小茅草棚,等走到塞罕壩就只有沙窩子了。因為林場的海拔有1500多米,8月份就已經進入了秋天,到處都是沙窩子和黃草,北風一吹,滿眼的荒涼。

陳彥嫻回憶道,因為是“六女上壩”,總場領導很重視,親自迎接她們。她說:“我們在壩上吃的第一頓飯是黑莜面餅炒蘑菇。以前我們從來沒有吃過莜面,第一次吃到嘴巴里,莜面夾雜著野蘑菇的怪味難以下咽。但當時在壩上,這已是招待客人最好的飯菜了。”后來,領導給她們分配了一個茅草房。里面有一張大炕,上面鋪著破炕席,門沒糊嚴,窗戶也是四處漏風。領導對她們說:“廠里把住宿條件最好的地方分配給你們了。”晚上她們6個人坐在炕上,互相看著,“雖然這里的環境和我們想的不一樣,但我們幾個都說,既然選擇了,就要接受擺在面前的困難。”陳彥嫻說,生活的清苦和自然環境的惡劣,并沒有磨滅她們投入工作的熱情,“融入到林場建設工作后,感受著大家艱苦奮斗的精神,反而很開心。后來,每當完成一項工作任務,我們的心情都非常舒暢,想著離建成林海的目標又進了一步,那種喜悅無法用語言來形容。”

一粒粒種子孕育成參天大樹

播種動作練幾千遍 胳膊腫得抬不起

“我們最初想的是開拖拉機,但領導綜合考慮讓我們去了苗圃工作。”陳彥嫻說,“剛開始,大家覺得苗圃的工作還不容易干?不就是育苗、灑水、播種之類的。”

但實際情況并沒有想象中的容易。當時,每人都發了一本技術手冊,所有的勞動必須按照技術手冊標準嚴格完成,如果達不到標準,任務就是失敗。

“就拿播種來說,需要在鐵桶上鑿有等距離的洞,用濕沙子摻著種子,拉著鐵桶在苗床上播種。”陳彥嫻回憶道,“兩個人拉著鐵桶,需要勻速在苗床上移動播種。速度快了種子還沒來得及播下去,速度慢了,種子又播的太多。而這些種子都是從東北運來,甚至從國外進口的,非常貴。所以,我們真的非常認真,提前把播種動作練上幾千遍,練到胳膊腫得抬不起來,手都磨出了泡。最后,達到技術要求才敢去播種,確保不浪費每一粒珍貴的種子。”

面對那么惡劣的自然條件,能把一粒粒種子孕育成一棵棵參天大樹,把荒漠變成林海,在陳彥嫻看來,這是整個林場上下不畏艱難、上下一心的結果。“每年春天一到造林的時候,無論場長、書記還是技術員,都要和普通工人一樣到營林地里去造林。為了確保質量,書記就跟在拖拉機、植樹機后,在揚起的塵土中瞇著眼,踏實樹苗。1962年,剛開始造林時,100棵最多成活六七棵。那么精心的勞作,然而成活率卻這么低,大家都產生了悲觀的情緒。當時的書記就帶領技術員和工作人員徒步到各山溝考察,看地形、看植被、找經驗,揣摩什么樣的地形適合怎樣來造林。通過不斷總結和改進,到1964年,樹苗的成活率就達到了95%以上。可以說,在最困難最需要穩定人心的時候,是黨組織帶領大家一步步克服困難走向成功。那時候,我們對黨的認識就是,越是困難的時候,越是黨員干部帶頭,沖鋒在前,帶大家走出困境。”

回憶在壩上的時光,陳彥嫻認為那是自己人生當中受益匪淺的幾十年。如果沒有那幾十年的磨煉,自己不會有這樣堅強的意志和遇事冷靜的心態。“壩上是非常鍛煉人的地方,只有通過自己的努力和艱苦的勞動,你才能知道人生最大的樂趣就是實現自己的理想。雖然我們的工作很普通,就是種下一棵樹,栽起一片林,但這是我人生中最值得驕傲的地方。我們用自己的雙手把塞罕壩變成了百萬畝林海,把荒漠建成了綠洲,還得到了聯合國的認可。”她覺得,塞罕壩人的付出是值得的。如今,塞罕壩已經變成了森林公園,給周邊的老百姓們帶來了更好的生活。

“我退休后,曾給年輕人講壩上的歷史和過去艱苦奮斗的環境,他們不相信。”老人爽朗地笑著說,“他們會問,當年真有那么苦嗎?在那樣的環境下你們真的沒有后悔過退縮過嗎?我非常坦然地告訴他們,我們當年沒有想過環境如何惡劣,生活怎么艱苦。無論領導還是工人,大家都一起朝著同一目標不斷努力,也都真正融入到艱苦奮斗的精神當中。我們相信在普通的工作崗位上,只要努力有所擔當,認真負責地完成工作,就是英雄,一生也不會后悔。”

昔日塞罕壩

如今的塞罕壩一片林海綠意盎然。

專家新讀

堅持走綠色發展之路 持之以恒建設美麗中國

陳彥嫻和戰友們用行動闡釋了牢記使命、艱苦創業、綠色發展的塞罕壩精神。陳彥嫻認為,她做了自己應該做的事;但是在她們眼中平凡的一生,卻有著不平凡的歷程。塞罕壩環境惡劣,六位年輕的女孩子卻沒有因此退縮,反而越戰越勇——別人能干的事情,她們也能干,并且在實現理想的喜悅中愈發斗志昂揚。這也是使命感帶給她們的力量。為了實現把荒原變林海的目標,完成黨和國家交付的任務,她們在塞罕壩扎根十幾年。后來陳彥嫻有了回城市工作的機會,卻還是出于對林場和戰友的不舍,她選擇留下,成為我國生態文明建設中堅守崗位的建設者,綠色發展的傳承人。雖然這只是那個年代眾多建設者的一個縮影,但她們用自己的一生譜寫著塞罕壩人的優良品質,閃耀著永不褪色的精神之光。

她們的精神之中蘊含著豐富的內涵,也就是我們現在要學習和發揚的塞罕壩精神。第一,要始終牢記使命。當初的塞罕壩人,面對著超乎想象的艱苦條件,住著四面漏風的棚子,吃著窩窩頭喝著雪水,還要面對最初造林的失敗……是建設者們始終牢記使命,堅定自己的理想信念,視使命如生命,才讓塞罕壩成為了現在世界上面積最大的人工林。

第二,要堅持綠色發展。生態興則文明興,生態衰則文明衰。黨的十八大以來,我國的生態文明建設不斷被提升到新的高度,在實踐中貫徹綠色發展理念,讓我國生態文明建設進入了新階段。塞罕壩從荒漠變綠洲,不僅維護了生態平衡,恢復了生態環境,而且釋放了生態紅利,通過旅游業、風電等產業創造了經濟價值,更改善了當地人民的生活狀況,提高了人民的生活水平。綠水青山就是金山銀山,但是要保護綠水青山,并將其轉化為金山銀山,絕不是一夕之功。只有像塞罕壩人一樣,堅持走綠色發展之路,持之以恒推進生態文明建設,我們才能建設好美麗的現代化中國。

第三,要堅持埋頭苦干。塞罕壩人的故事說明,除了要明確自己的奮斗目標之外,還應該腳踏實地,明白自己應該怎么做。在現階段,我們要學習塞罕壩精神,清醒地認識到將要面臨的問題和挑戰,做好思想準備,堅持埋頭苦干、艱苦創業,吃苦在前、享樂在后。要相信艱難困苦,玉汝于成,必須肯吃苦、不怕累,才能夠在奮斗中實現目標。

第四,要學會開拓創新。創新是一個國家和民族發展的不竭動力,是推動社會前進的強大動力。當時的塞罕壩人,通過看地形、看植被、找經驗,不斷地總結和改進,實現了樹苗成活率的大幅提升。在新形勢下,黨員干部們更要有求新變革的勇氣和信心,要勤于鉆研、大膽創新、敢想敢干,以科技創新推動生態文明建設。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網