佳松嶺村舞貔貅招新了!幾天前,佳松嶺村舞貔貅協會、佳松嶺村翠英堂醒獅隊發出公告,2024級舞貔貅招生面向全派潭招生。此次打破了只局限于老屋社、新屋社等四個合作社的地域限制,且收培訓費探索商業化運作,是該村的再一次大膽嘗試。

提起舞貔貅這一非遺,圈內人都聽過“廣州舞貔貅看增城,增城舞貔貅看派潭佳松嶺”。早在2007年,舞貔貅就被列為廣東省非物質文化遺產。而位于增城區派潭鎮的佳松嶺村是舞貔貅的發祥地之一,在此相傳已有170多年的歷史。

招生公告發布前,曾一度淡出視野的舞貔貅重新“刷屏”:在派潭“村晚”等舞臺上舞貔貅成為最亮眼的節目之一,名為“優優”的貔貅以表情包的形式活躍在聊天對話里,學生在課堂或教學基地里學習舞貔貅……貔貅,再次舞入大眾視野。

學舞貔貅,也是學文化、學做人

第一次看舞貔貅,很容易聯想到舞獅。其實,兩者既有淵源,也有明顯區別。舞貔貅,又稱“客家醒獅”,還有個很萌的稱呼叫“客家貓”。

兩者外觀有明顯不同:貔貅的頭部有如“筍尖”般的金三角和銅錢。傳說中,貔貅是龍的第九子,以財為食、只進不出,雖然兇猛,卻是代表驅災辟邪、吉祥如意的瑞獸。

“舞貔貅源自于《西游記》,在角色上也有著自己的特點。”舞貔貅第四代傳承人張永木說。傳說,唐僧師徒途經嶺南,發現客家山區百姓深受瘟病之苦,因此派出孫悟空前往昆侖山石燕洞去降服貔貅,為當地人驅瘟驅災。所以,舞貔貅中,一定會有孫悟空和沙和尚兩個角色。

所以,舞一次貔貅,就是講述一個故事。舞完一套舞貔貅,往往需要約兩小時,包含打四門、采青、轉堂、咬柱、吐幅等諸多環節,每一個環節都有諸多細節要抓。

外行看熱鬧,內行看門道。比如在舞貔貅前,表演者都會做一個“久仰”的手勢,一定是手掌包拳、手掌在拳上,這是因為所謂先有五指后有昆侖,而掌代表五指山,拳頭代表昆侖山。

此外,舞貔貅融合了武術和雜耍,所以功夫底子要扎實。“扎馬要穩、出拳要猛,如獅撲兔,虎步生風……”張永木從10多歲開始學習舞貔貅,如今70多歲的他講動作、做示范的時候依舊靈活自如,在教學時也一直注重抓好拳術這一舞貔貅的基本功。

要舞好貔貅,除了好的身體素質,更要抓住其精氣神,理解背后的嶺南文化和風俗。

“學舞貔貅的第一課,要學會尊重對手。”張永木說,學舞貔不僅看中品行,也看中禮儀。比如作為舞貔貅的代表性禮儀,交盒貼強調“三辭三讓、四門八斗”,每一處都透露出中國人謙遜、感恩的品德和注重禮尚往來的傳統。

學舞貔貅,是學本事,也是學傳統文化,學人情禮節,學做人。

走出增城,走進年輕人群

所有非遺都面臨一個難題:要傳承下去,還得想方設法吸納年輕人。

其實,面向派潭開展2024級舞貔貅招生,已經是一次觀念大革新。此前,村中有個不成文的規矩:舞貔貅只傳同族男子,且不傳他姓。張永木果斷打破了這一規矩,此后,舞貔貅逐步從佳松嶺村走出派潭鎮,走向全區、全市、全省。

舞貔貅本就是群眾創造的,目前也在降低學習和欣賞的“高門檻”,便于舞貔貅的傳承。舞貔貅要約2小時的完整環節,如今被拆分為幾段套路、適度簡化,此外在配樂上也進行了調整,更適應如今老百姓的審美趨勢。

“文化傳承需要更多年輕人的加入。”佳松嶺村黨總支書記黃小琴表示,如今舞貔貅這項非物質文化遺產學習納入到教學課程中。舞貔貅進校園,有助于發現傳承人的好苗子,更能讓更多人學習了解到舞貔貅的魅力。

如今,除了舞貔貅培訓基地是大本營,在派潭中學、派潭二小等學校均設有教學基地,周邊的朱村街、永寧街等鎮街均有引入,也成為廣東乃至粵港澳大灣區的各大高校調研的熱門地。

“師兄弟一起通過公眾號、視頻號等平臺把舞貔貅的文化傳播給更多人。”舞貔貅第五代非遺傳承人張敬彬說。

如今,很多人知道舞貔貅是源于一只名為“優優”的卡通形象,其是派潭鎮以“舞貔貅”為原型創作的派潭鎮域IP形象。隨著派潭“村晚”越辦越火,優優也走進千家萬戶,其表情包也已上線,未來還有更多的周邊產品有待推出。

走向更遠處還需要商業化。“無貔貅,無年味。”在當地人的記憶里,每逢過年過節、慶典或新店開業等喜慶場面,村里人都會請來貔貅隊舞一場,主賓盡歡,也為貔貅隊謀得生計。

如今,重整旗鼓的舞貔貅也重新面向市場,再次推出商演活動,一經推出訂單不斷,今年以來已先后進行了17場商演。一場商業能為貔貅隊帶來4000元左右的收入,下半年步入旺季,將進一步帶動村民增收。

今年,佳松嶺村將重點推動舞貔貅申請國家級非遺。此外,該村還有很多新計劃,例如將黃猴翻駕、鉆刀圈、起刀筆、飛臺等雜技表演在舞臺上重新呈現,再如組建一支女子貔貅隊,重現20世紀80年代曾出現的女子貔貅隊。

舞貔貅培訓基地里,剛入隊的年輕人和聲陣陣,舞貔貅正再次迎來意氣風發時。

既要“出圈”拓市場,也要拉新人“入圈”

佳松嶺村的舞貔貅傳承百余年,如今重新回歸主流,主要是破解了兩個問題:一個是曲高和寡、脫離市場;另一個是后繼無人、沒有新鮮“血液”。前者靠的是“破圈”,進商圈、進“村晚”、進校園,一系列“組合拳”開拓了舞貔貅的受眾,拉回了有情懷的老受眾,也培育了對傳統文化感興趣的年輕人。拓市場是解決群眾基礎,傳承需要拉青少年“入圈”,打破了只傳同族男子等不合時宜的傳統,在更廣的范圍內選擇“好苗子”來培育。

借舞貔貅熱潮,打造共享鄉村示范基地

如今,舞貔貅已經為佳松嶺村“擦亮”了文旅名片,下一步,該村如何撬動全村的發展?

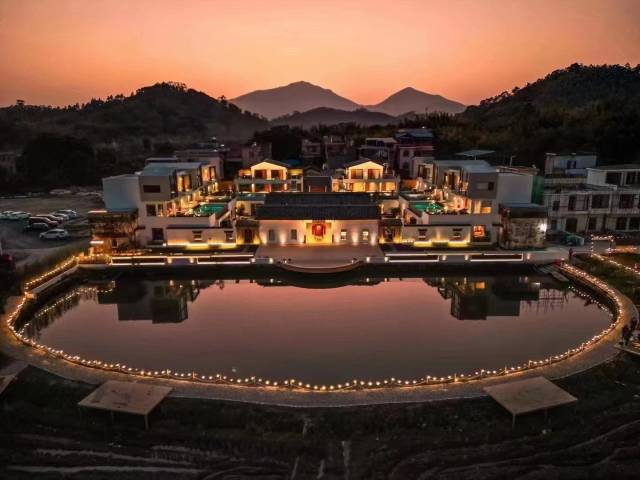

對此,佳松嶺村黨總支書記黃小琴表示,該村將緊緊圍繞農旅產業發展的目標,融入大田元語新鄉村示范帶建設,深化打造粵港澳大灣區的共享鄉村示范基地,以打造增城首個共享田園鄉村民宿為契機,整合活化斗崗自然村、墩頭自然村等空心村資源,打造“盆景+民宿”“紅色旅游+民宿”等。

同時,該村將大力挖掘小盆景產業潛力,成立佳松嶺村盆景農民專業合作社,打造“盆景小鎮”“千家萬戶小觀園”“盆景市集”。打造省級非遺舞貔貅商演和文創,緊跟“國潮”熱,聯合72House民宿設計打造舞貔貅文創IP。打造珠三角首個滑翔傘基地,以航空游玩為主題,豐富游客體驗和帶動村民就業創業。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網