依水而興十八甫 街市繁華似蘇杭

廣州十三行在中國外貿史上赫赫有名,無人不曉。不過,說起廣州“一口通商”貿易的歷史,西關十八甫的“資歷”可比十三行還要古老。昔日,西關十八甫是沿著西濠涌(古代廣州西城墻外的護城河)西岸與大觀河兩岸分布的十八條商業街圩,大致位于今越秀區第一津街至荔灣區十八甫路一帶。“十八甫”興起于明代,是廣州最早的商業區。在十三行崛起之前,這里是中國對外貿易的中心。今日廣州不少百貨名店、酒樓食肆乃至金融機構都發端于此。如今,西濠涌和大觀河已深埋地下,但“十八甫”依然是“商業”“煙火”的代名詞,連片的歷史文化街區成了人們了解廣州商都文化的重要窗口。

歷史淵源 明代始成商業區 水網密布好興旺

走在廣州的老街上,會發現不少頗具本地特色的地名,“甫”就是其中之一。據說,廣州其實有十九個“甫”,但人們習慣稱之為“十八甫”。“甫”字到底什么意思?又有什么來源?對此,人們有很多解釋,有人說,這是古越語里留存下來的,有“村莊”的意思:也有人說,這是“鋪”字的簡寫,“十八甫”就是十八“鋪”。不過,多數人認為,“甫”其實就是“埗”,有埗頭、商圩之意。不管怎么解釋,“甫”這個地名都與廣州的“水”和“商”密不可分。

源起西濠第一津冇曬甫

二至八甫變身今光復路

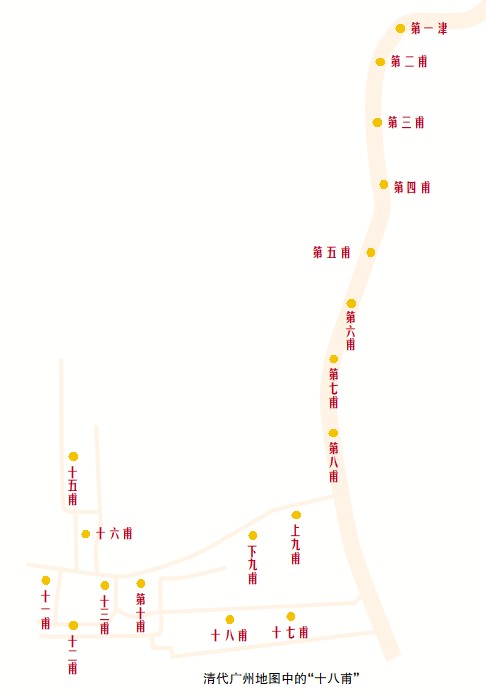

為了弄清楚“十八甫”究竟在哪兒,記者找來一張古代西關地理示意圖,趴在上面研究了半天,從第二甫到十八甫,一個個都找到了,唯獨“第一甫”,怎么找也找不到,這到底是怎么一回事呢?

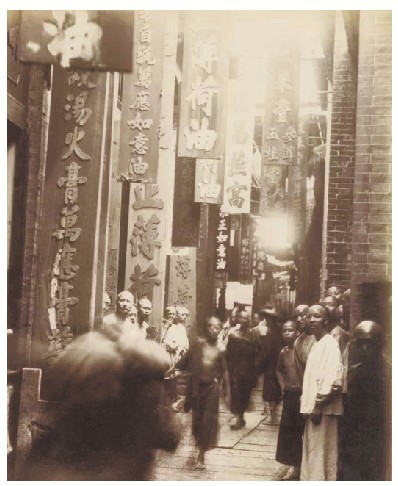

清末“十八甫”一帶的景象。

廣州地方志專家胡文中的論述解答了記者的困惑。原來,“十八甫”的起點不叫作“第一甫”,而被稱作“第一津”,位置大約就在今天越秀區的第一津街。據史料記載,古時的西濠涌是廣州西城墻外的護城河,與東城墻外的護城河東濠涌相互呼應。西濠涌源于古蘭湖(今流花湖之所在),一路向南,注入珠江,全長約5000米。“十八甫”中的前八“甫”,就是沿著西濠涌西岸,自北向南一路分布。如今,從流花湖畔出發,穿過東風西路,進入人民北路,再向西走50米處,就有一條小街,一棵有200多年歷史的古樹立于街中,這便是“十八甫”的起點——第一津街。廣州有句俗語:“人好你話好,唔識花共草,行到第一津,完全冇曬譜 (甫)”,用的就是這個典故,大意是說人講話沒“譜”,人云亦云。不過,據史料記載,“第一津”原本被呼作“第一甫”,但因其位于通向蘭湖的水道上,又是明代西濠涌第一個繁忙的碼頭(舊稱“津”),漸漸地,“第一甫”的稱呼就被“第一津”取代了。其實,廣州還有不少名字里帶“津”的地方,這個“津”字就是一個線索,告訴我們,這些地方昔日有碼頭。比如,越秀東山的“寺貝通津”,本義就是指通往珠江碼頭的小路。

第一津街走到頭,就是西華路。始建于南漢時期的彩虹橋橫跨于駟馬涌(原名“洗馬涌”)之上。相傳,清初平南王尚可喜、靖南王耿繼茂受命南征,這一帶就是清軍大營所在地,每到黃昏,幾千匹戰馬在河里洗澡,“洗馬涌”之名正是由此而來。

走過西華路路口,沿著光復路一路往南,一直到太平橋,就是第二甫至第八甫的位置。據《廣州地名志》記載,20世紀二三十年代,廣州“拆城修路”,第二甫到第八甫一線也修起了馬路,以“光復”命名。今天,走在光復路上,幾乎找不到“諸甫”的影子,只有一些小巷子還掛著三甫橫、五甫水腳、六甫水腳、七甫水腳、八甫水腳等銘牌。“水腳”其實就是涌邊渡口的意思,不過,如今的西濠涌已成暗渠,倒是留存下來的一些街巷名稱還藏著這條千年護城河的歷史印記。

昔日第九至十九甫沿河“西拐”

商業旺地記憶留存在地名里

沿著光復路往南走,走過龍津路口與長壽路口,在今天人民南太平橋附近,但見上九路直往西拐,與昔日的西濠涌幾乎呈垂直走向。這里邊又有什么名堂呢?原來,今天的上九路,原本叫做上九甫,是第九甫的一部分;而這里本來有一條運河,名叫大觀河,從第九甫開始,“諸甫”就不再“跟隨”西濠,而是“跟隨”大觀河往西拐彎,折入西關平原。第九甫、第十甫、十一甫……“諸甫”相依相偎,排列在大觀河兩岸。

據史料記載,明嘉靖五年(1526年),監察御史涂相在疏浚護城河的同時開鑿了大觀河。這條人工河在太平橋處接西濠涌,流過昌華街,再經柳波涌流入白鵝潭,與官窯、佛山的水道接通,呈東西走向,幾乎與珠江平行。大觀河與老西關四通八達的河涌形成一張水網,大大便利了交通。這條水道也成了周邊貨船出入廣州城的主要通道,運輸十分繁忙。分布于大觀河兩岸的“諸甫”靠水吃水,逐漸興盛起來,各式各樣的貨欄、店肆夾岸遍街,成行成市,其中,第九甫至十四甫位于大觀河北岸,由于第九甫較長,被分成了兩半,地勢高的部分叫作“上九甫”,地勢低的部分叫作“下九甫”,也就是今天的上九路和下九路;十五甫至十八甫則位于大觀河南岸,因為商業興旺,漸漸也有了名氣。

老西關雞公欖是很多人的童年記憶。

現在,雖然上下九、第十甫、十一甫等帶“甫”字的地名保留了下來,但與過去相比,還是有了不小的變遷。比如,明代開鑿大觀河后,十四甫本在船舶出柳波涌、入珠江的航道附近(大致在今十八甫北路附近),不過,后來河道淤塞,碼頭漸移,十四甫逐漸就消失了。據《荔灣區志》,原本位于今裝帽街和槳欄路一帶的十五甫、十六甫,因清道光年間的一場大火,易地重建于今寶華路一帶,并取名十五甫正街、十六甫新街,以示傳承與區別。十七甫后來也并入了十八甫,如今十八甫路旁還有一條名叫“十七甫北”的小巷子,算是保留了一點記憶。

上下九步行街游人如織。

常被忽略的是十九甫,這是一條長不到100米的巷子,位于上下九商業街內,連接著上九路和良巷。不過,也有人認為,本來沒有十九甫,是后人硬生生加上去的。但不管是十八個“甫”,還是十九個“甫”,人們習慣將這些甫統稱為“十八甫”。廣州民俗文化研究所所長饒原生說,不管怎么說,廣州“十八甫”都是因水而興,與今天交通樞紐之地往往也是商貿興盛之地可謂一脈相承。“以水為財,路通財通。過去貨物主要靠水運,歷史上‘十八甫’水網密布,運輸非常方便,廣州作為千年商都,自古貿易繁華,發達的水網功不可沒。”他說。

商業文化 街市繁華不輸蘇杭 每“甫”店面各有特色

懷遠驛、文瀾書院、光商公司、真光公司……這些名字在我們聽來或許有些陌生,但在昔日的廣州城,這些都是響當當的名字,承載著“十八甫”厚重的商貿傳統。如今,只有一些街巷的名字留存下了與它們有關的記憶,但它們承載的商業傳統則一直在延續,喧鬧的市聲從“十八甫”響起,直到滿城繚繞,生生不息。

懷遠驛曾是中國外貿中心 為十三行叱咤風云奠定根基

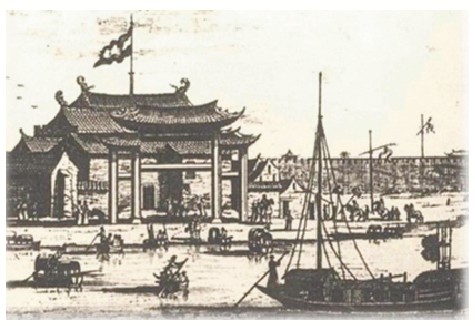

手繪還原懷遠驛。

在“十八甫”眾多的商業遺跡中,一條挨著十八甫路、名叫懷遠驛的巷子一點都不起眼,但就是這條小巷子,在古代廣州乃至中國對外貿易史上可謂叱咤風云。懷遠驛的傳奇故事最早可以追溯到宋代。眾所周知,廣州歷來是我國海上對外交流的橋頭堡之一,唐宋時期,外來使節與商人往來不絕。當時,外商在廣州完成交易后,不能馬上回航,要耐心等待風向轉變,有時一等就是好幾個月。其間,商人也不能一直住在船上,因此,中國主要港口城市都設有驛館,對外商迎來送往。宋嘉祐年間(1056年-1063年),經略使魏瓘在今北京南路修建海山樓招待外商,宋紹興六年(1136年),官方將今教育路藥洲遺址附近的奉真觀改為懷遠驛,供外商居住。明代,廣州是外商進入中國的主要通道。刻于康王南路東側懷的遠驛碑文記載,明永樂三年(1405年),朝廷在福建、浙江、廣東三省分別設立來遠驛、安遠驛和懷遠驛。懷遠驛就設在今荔灣區十八甫路一帶,兼具開展貢舶貿易的職能。當時,懷遠驛規模之大、存續之久、接納外國使節之多、產生影響之廣均居三館之首。

明嘉靖元年(1522年),朝廷取消了福建、浙江兩地的市舶司,僅保留廣東市舶司,實行“一口通商”。懷遠驛成了當時中國的對外貿易中心。明代詩人孫蕡在《廣州歌》里的“軻峨大舶映云日,賈客千家萬家室”之句,便是描寫包括“十八甫”在內的西關外貿區盛景。

外商對當地情況不熟,往往要依托本地牙行的“牙人”(相當于現在的中介)幫忙。懷遠驛的牙行就是后來十三行行商的雛形。清康熙年間以后,隨著江岸線南移,懷遠驛的地位逐漸被與其僅百余米之距的十三行夷館取代,繁華盛景不再,其身影也漸漸在歷史長河中淡去,如今只留下一條街巷,讓人們感受歲月流轉的氣息。

富商仕子“沙龍”藏深巷 文瀾書院守護水脈百余年

在“十八甫”,能讓人們透過歷史看到當年繁華的古跡遠不止懷遠驛一處。就在離懷遠驛不遠的下九路以北、文昌巷以東,有一條叫作“文瀾巷”的巷子。小巷也是貌不驚人,入口處的“南方玉器”四個大字倒比“文瀾巷”三個字搶眼得多。走在巷子里,我們實在很難想象,這里曾有一座輝煌了一百多年的文瀾書院。

據史料記載,文瀾書院雖有書院之名,但既不講學,又不授課,乃是懷遠驛之后“十八甫”的又一個商貿地標,甚至有著“廣州商界靈魂”之稱。這到底是怎么一回事呢?文瀾書院又是什么來頭?說起來,文瀾書院的緣起相當務實。19世紀初,正是十三行商人富甲一方之時,繁忙的西濠涌偏偏極易淤塞,每逢大雨,排洪不暢,既影響貨運,居民也飽受水浸之苦。清嘉慶十五年 (1810年) ,十三行潘、伍、盧、葉等幾大巨賈捐出下九甫十幾間大屋,成立“清濠公所”,所清之濠,當然就是西濠涌。同一年,諸巨賈再次擴建公所,取名“文瀾書院”,以文會友,廣聚粵中仕子。由此,文瀾書院既有“清濠”之責,更成了一個商人與仕子的俱樂部。據說,當時廣東科場仕子皆以入院為榮。

當時,眾多商人、仕子聚集于文瀾書院,許多重大事情,也都在這里討論決定。清代,廣州的商業有“七十二行”之稱,“七十二行”不是嚴格意義上的商人組織,也沒有固定的辦公地點,需要討論重大事項時,由各行推舉代表,到文瀾書院集議。當時的文瀾書院,可以說是廣州商人的大本營。

清末民初,西關富貴人家多住在荔灣涌兩岸,清代民族資本家陳啟沅的兒子陳廉伯開辦了“荔灣俱樂部”,并逐步取代文瀾書院,成為商人聚集之所。原來的文瀾書院逐漸湮沒,如今只剩下不起眼的文瀾巷,保留著這一段商業記憶。

西關小姐“逛公司”成時尚 第九甫“走出”世界級銀行

在老一輩廣州人眼中,“十八甫”就是商貿、商圈的代名詞,最核心處就在今天的上下九、第十甫、十八甫路一帶。特別是上下九,在南北朝時就是商業區,當時叫作“繡衣坊”,而“十八甫”的其他地區還在水下呢。20世紀初,廣州開馬路、建騎樓,有規劃地建設了3個商業中心區,“十八甫”的上下九就是其中之一。原來狹窄的街道被擴筑成大馬路,商鋪、茶樓、影院林立兩邊,崛起于“十八甫”一帶的百貨公司和金融銀號就是其中翹楚。

光緒三十三年(1907年),廣州《七十二行商報》刊登了一則廣告:“本公司開設在香港中環大馬路,專辦洋什貨、家私、匹頭、絲綢生意……”這是香港光商公司在廣州打出的廣告。廣州近代商業之發端,與這份廣告息息相關。這一年,光商公司在“十八甫”開出分店,首創分柜式明碼實價售貨,分柜銷售,拉開了廣州公司化商業百貨的序幕。3年后,在香港開辦真光百貨公司的廣東籍華僑黃在揚、黃在朝兄弟又將分店開進“十八甫”,以經營名貴百貨為主,比光商公司的規模更大,坊間稱之為“省港真光公司”。黃氏兄弟還在天臺設置了游樂場,把走街串巷賣唱的“師娘”(藝人)請來演出,在坊間很受歡迎。當時,西關小姐對新開的百貨公司情有獨鐘。有一首竹枝詞寫道:“大洋貨鋪好鋪場,拆白聯群獵粉香。畢竟西關人尚侈,食完午飯去真光。”

很快,崛起于“十八甫”的百貨業擴張至長堤一帶。20世紀初,廣州四大百貨公司中,兩家在“十八甫”,兩家在長堤。這些由歸國華僑投資興建的百貨商店,開創了現代百貨經營模式之先河,令人耳目一新。“真光”首創的娛樂表演也引來茶樓、酒樓等爭相效仿。一時間,“十八甫”一帶出現了“琵琶卓板深宵鬧,二八盲姑唱粵謳”的景象。

此外,“十八甫”的金銀鋪子也很熱鬧。今日恒生銀行之源頭,就在“十八甫”的金鋪子里。1910年,祖籍廣州石溪、出生于澳門的何善衡,因為家里窮,被父母送回廣州。后來,他進了一家金鋪當學徒,干一些打雜的活。由于這一帶港商眾多,商業氛圍濃厚,何善衡很快就對黃金和港幣交易了如指掌。24歲那年,他與何賢等人合股,在第九甫開設匯隆銀號,做起了黃金和港幣買賣,鋪面并不大。不過,就是這家鋪面不大的銀號,孕育了今天大名鼎鼎的恒生銀行。從“十八甫”走出來的何善衡,后來又主導編制了香港恒生指數,成為全球資本市場的風向標之一。1993年,何善衡被授予“廣州市榮譽市民”稱號。

傳承開拓 煙火街市宜居宜業 延續千年商都之脈

曾經頗負盛名的懷遠驛、文瀾書院已經遠去,只把記憶隱藏在了地名里;曾經船來船往的西濠涌和大觀河也已深埋于地下,但“十八甫”形成的商貿文化依然在延續。從上下九到長堤再到環市東路,從天河商圈到珠江新城再到白云新城、番禺萬博新商業綜合體崛起,廣州千年商都之脈一直在向更高、更廣處延展。

燈火璀璨的天河路商圈。

上下九開啟商業步行街模式 入夜后人頭涌涌衣香鬢影

中華人民共和國成立后,以上下九為代表的“十八甫”再次被定為廣州三個全市性一級商業中心之一。20世紀50年代,位于長堤的南方大廈躍居內地百貨公司前列,1983年銷售總額居內地十二大百貨商店之首。從這里走出來的廣州友誼商店,改革開放初期在環市東路“安營扎寨”,最開始專為外國友人、國際海員以及華僑提供高檔消費品,后來向國內外消費者全面開放。

進入20世紀90年代,步行街成為繁華商業區的代名詞。1995年9月,政府將第十甫、下九路辟為晚間步行街,后來發展為全天步行街。雖然上九路并非步行街,但人們還是習慣將其納入,統稱為“上下九步行街”。

當時的上下九號稱“中國第一條商業步行街”,延續了“十八甫”商業歷史的榮光。1200多米長的街道兩旁店鋪林立,最多的時候超過300多家,北側多是金鋪、鞋鋪,鶴鳴、吳志記等鞋帽店名氣不小;南側的花紗棉布莊、綸章紡織品商店等也是廣州人很愛逛的名店,信孚、文華等呢絨店、服裝店在業界也頗有影響。其中,創始于1880年的信孚服裝店最初設于沙基,專為洋行高級職員制作西服,是當時廣州四大洋服店之一。創辦于1948年的鶴鳴鞋帽店,做工精致,鞋樣美觀。有老一輩廣州人回憶,20世紀八九十年代,能穿上一雙鶴鳴皮鞋,是很有面子的事。

上下九步行街延續了“十八甫”的商業傳統。

入夜以后的上下九步行街最為迷人,滿街燈光璀璨、霓虹閃爍,商場內外,人頭涌涌,衣香鬢影。很長一段時間里,不少廣州人發了工資后的第一件事情就是去逛上下九。外地人來廣州,也都要去上下九走一走。

廣州歷史文化學者葉曙明回憶說,當時上下九的燦盛豐美,讓人無暇東顧西盼,專注于一個亮點,足可流連半天。

十多個歷史文化街區連成片 宜居宜業傳承商都記憶

進入21世紀,隨著珠江新城、白云新城、番禺萬博等商圈的崛起,加上互聯網消費的興起,“十八甫”的容顏又開始發生改變,這里一部分成了城市宜居之地;一部分成了歷史文化街區,在傳承與創新中延續城市商脈。截至目前,廣州的26個歷史文化街區有超過十個與“十八甫”淵源頗深。

在“十八甫”游走時,記者看到,第一津街已成了生活小區,第二甫至第八甫所在的光復路也釋放著濃濃的煙火氣。住在桃園小區的李先生告訴記者,他是這一帶的老住戶。“50多年了,我對這里很有感情。以前住過好幾個地方,現在退休了,還是覺得這里好,又搬回來了。”李先生說,這一帶生活很方便,出門就是商店,餐館也很多。他一邊說,一邊帶著記者走向一家粵菜酒家,“已經和朋友約好,中午一起喝茶。”廣州人去酒家“喝茶”,其實就是三五好友圍坐,要上一壺茶,點幾份茶點,邊飲邊吃,閑聊家常。

走過光復路,就到了第九甫,再逛到十八甫路一帶,記者又感受到了濃濃的商業氛圍。即便是中午時分,位于下九路1-3號的中華老字號皇上皇門店依然顧客盈門,工作人員忙著為客人打單,門口的快遞小哥忙著打包商品。皇上皇相關負責人告訴記者,大多數外地游客在現場購買后,直接把臘味發快遞回家。“近年來,皇上皇在堅守傳統工藝步驟的基礎上不斷創新,銷售也是線下線上結合,我們的線上銷售比重呈現增長趨勢,今年大概在30%。”

皇上皇店內,不少客人在選購臘味。

尋求轉型的絕不止皇上皇一家。與十八甫路相連的楊巷路,商家將貨物排到了門口,發往外地的編織包擺到了馬路上,拉貨的小推車和平板車來往穿梭,發出“轟轟轟”的響聲。楊巷1號服裝市場內的一位店主說,相比過去,線下散客的確少了一些。“但我們也轉型了,大部分貨物在網上賣,做電商的很多。還有就是做批發,定期直接發貨給外地客戶就行了。”

當前,政府正在挖掘這里深厚的文化積淀,激發新的商業活力。據上下九-第十甫、光復南、人民南等歷史文化街區規劃,廣州將以十八甫懷遠驛、十三行及太平橋會館、上下九商業步行街為依托,打造外貿窗口,摩登商業街及宜居創業地,傳承千年商都記憶。

上下九步行街,小顧客在挑選心儀的商品。

商家走出十八甫全城開“分號” 世界級商圈增強城市魅力

有歷史文化學者說,“十八甫”一帶如今正面臨轉型升級,而從這里誕生的外貿窗口以及商業形態卻正以新的載體、新的模式不斷延展。從明代的懷遠驛到清代的十三行,從20世紀50年代的華南物資交流會集市貿易到后來的廣交會,廣州的商貿傳統一直在積淀、升級。2023年10月,第134屆秋季廣交會的展覽總面積擴至155萬平方米,展位總數7.4萬個,創歷史新高,許多新能源、工業自動化等高技術含量、高附加值的新展品越來越受歡迎。

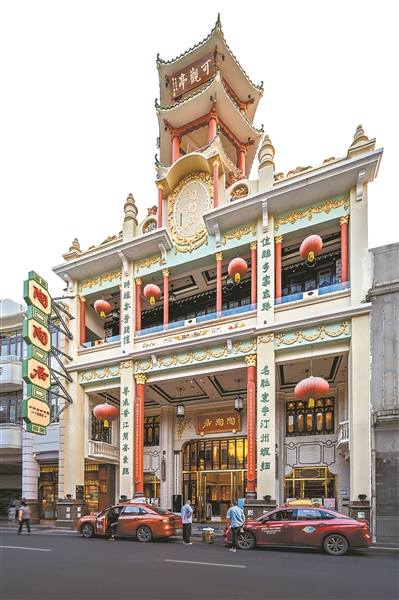

十八甫的繁華也不斷拓展延伸至其他區域。清末在第十甫成長起來的陶陶居走出西關,先后在環市東路、北京路、麗影廣場、珠江新城、太古匯等商業旺地開設分店,近年來還將分店開到了北京、上海等地。發端于文昌路與下九路交界的廣州酒家不僅在沿江路、體育東路、越華路、濱江路、環市東路等商業旺地開有分店,門店還落子深圳、佛山等地。皇上皇、蓮香樓、趣香餅家等老字號同樣也走出“十八甫”,滿城開花。

陶陶居第十甫路總店。

2021年,廣州與四個直轄市一起率先開展國際消費中心城市培育建設。在2023年福布斯中國發布的中國消費活力城市排行榜中,廣州位列中國內地城市第三,緊隨北京、上海。當前,廣州也正在將天河路—珠江新城、長隆—萬博、金融城—黃埔灣、白鵝潭、廣州塔—琶洲打造成5個世界級地標商圈。

曾經是點點星光,如今滿城璀璨。曾在“十八甫”奮斗的第一批商人也許不會想到,當年沿著西濠涌與大觀河迸發的商業活力,幾百年后會在全廣州持續煥發生機。如今,廣州每一個商圈都是對歷史的傳承和發展,這也正是一座城市賡續歷史文化的縮影與寫照。

水繞重城儼畫圖

對今天的廣州人來說,“十八甫”是一個傳奇的地方,見證了廣州水鄉特色,又彌漫著濃厚的城市煙火氣息和商業氛圍。

昔日,蜿蜒的西濠涌與大觀河是西關商業區的大動脈,整個西關河網密布,風姿秀麗的西關八橋常常進入文人墨客的詩作:匯源橋、蓬萊橋、三圣橋、志喜橋、永寧橋、牛乳橋、大觀橋、德興橋、順母橋,這些古橋與綠水相映照,加上橋下穿梭的帆影與橋上來往的行人,繪就“水繞重城儼畫圖,風流應不讓姑蘇”的畫卷。

尋訪“十八甫”

如果時光倒流,我們回到明清年間,在“十八甫”逛一逛 ,會發現“諸甫”各有特色:第一津和十四甫是繁忙的水運碼頭,二甫主打刀剪利器買賣,三甫鮮花檔成行成市,七甫多開報館,九甫的絲綢生意遠近聞名,十甫美食飄香……熱鬧市聲,聲聲悅耳。

西園春事劇繁華,春到園林處處花。花事一隨春色去,朱門休問舊人家。——清代竹枝詞

- 掃一掃在手機打開當前頁

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網