看多個版本的“崔鶯鶯與張生”

“說實話,看著自己從小就特別喜歡的文學作品中描述的某些場景真的展現在眼前,就是震撼吧。”在“天下有情人——《西廂記》文化展”現場,觀眾黃女士言語間帶著感慨。

作為廣東省博物館文學經典系列的原創(chuàng)大展,近日開幕的“天下有情人——《西廂記》文化展”展覽立足于廣東省博物館館藏,聯合故宮博物院、中國國家博物館、中國國家圖書館等13家文博單位,遴選文物精品320件,多維度展示《西廂記》的歷史價值和文化內涵,展期至2024年2月25日。

對于從白紙黑字、繡本畫書以及舞臺和屏幕之上領略過張生和崔鶯鶯動人愛情的人們來說,那段浪漫故事“平移”到今天的博物館里,感覺可能會完全不同。

展覽現場

看王實甫何時成為知名人物

《西廂記》作為元曲的不朽典范,被譽為“天下至文”“千古絕技”,和《紅樓夢》并稱“中國古典文藝中的雙璧”,其魅力跨越時空而意蘊綿長。崔鶯鶯與張生沖破封建禮教,追求以“情”為基礎的婚戀自由是典型的中國式愛情故事。“愿普天下有情的都成了眷屬”的愛情理想,則是古今中外文學藝術的永恒話題。

和許多文學名著一樣,《西廂記》今天被普遍接受的版本并非其最早的樣子。在唐代元稹所著的《鶯鶯傳》里,兩位主角最終以離異收場。展覽中展出的明代歸昌世行書《崔鶯鶯傳》所錄的,就是元稹《鶯鶯傳》全文。如果大家有時間,不妨在品味書法的同時,了解一下這個結局不同的故事。此外,清代葉逋《西廂記》圖冊共十二圖,每圖之后,分別錄《鶯鶯傳》《西廂記諸宮調》《西廂記》曲文,展現了畫家對西廂故事歷代演變的關注。

那么,打造了這部享譽天下的戲曲名作的王實甫究竟是什么時候開始成為知名人物的呢?展覽中展出的《錄鬼簿》為我們提供了一點線索。這部著作由元代鐘嗣成撰,是歷史上第一部為曲家立傳的著作。書中名“鬼”者,實為曲家。書中記錄了自金代末年到元朝中期的雜劇、散曲作家152人,著錄雜劇458種。其中王實甫著作14種,當中就有《西廂記》。

看古代大師如何“加工”《西廂記》

王實甫描摹出的這個異彩紛呈的故事,不僅成為普羅大眾所愛的經典,在文化人士當中更是引起了廣泛的關注。

展覽中展出了清代人仿仇英、文徵明《西廂記》圖冊,精雅的畫風配上文字,別有一番情趣。

《張深之先生正北西廂秘本》為明崇禎刻本,卷首冠單面“雙文小像”,插圖雙面連式5幅,描繪《西廂記》最為關鍵的情節(jié):目成、解圍、窺柬、驚夢、緘愁,畫面緊扣劇情,構圖精妙,筆法造型成熟,是一代名手陳洪綬的版畫代表作。其中“窺柬”一圖最為精彩:讀柬的鶯鶯喜中帶羞、儀態(tài)可人;偷看的紅娘更是天真爛漫、稚趣十足;而作為背景的屏風則充分展示了陳洪綬在花鳥畫方面的功力。整幅畫面構成一個生動活潑的有機整體,是中國古代版畫的經典之作。

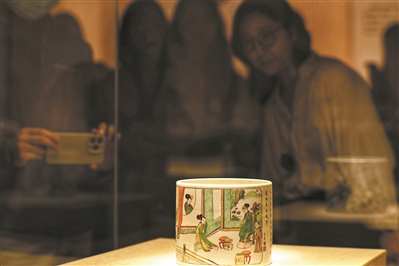

而在手工藝品當中,描繪《西廂記》場景的就更多了。其中清銅胎畫琺瑯“錦字傳情”圖盤,盤內繪《西廂記》第三本第一折“錦字傳情”中的故事情節(jié),鶯鶯命紅娘看望生病的張生,紅娘為張生傳遞書簡;清康熙五彩人物故事圖大筆筒,外腹部繪五彩開光《西廂記》人物故事圖兩幅,分別是“乘夜逾墻”和“堂前巧辯”……不同的器物選擇了多個不同的劇中片段,可見大家對這部佳作有多么的喜歡。

清康熙 青花《西廂記》人物故事圖碗

把戲劇結構引入展覽結構

據廣東省博物館館方介紹,此次展覽在結構設計和空間安排上也別出心裁:依托西廂故事和西廂文物,借用元雜劇“四折一楔子”的敘事結構與文學范式,以“楔子”引入后,通過“雜劇何謂”“西廂何解”“情為何物”“曲短情長”四折內容講述,將展覽主題與展覽敘事有機結合。

展覽形式設計采用傳統(tǒng)元素與現代風格相結合的理念,以《西廂記》版畫中曲折的圍墻和門窗作為空間隔斷和設計靈感,表現故事的迂回曲折,情感與禮教的沖突。同時,根據展覽內容加入當代裝置作品、多媒體、互動游戲等手段,在傳統(tǒng)與現代交融中發(fā)掘“情”的當代表達。

《西廂記》源自《鶯鶯傳》

最早不是大團圓結局

作為一部不朽的文學名著,王實甫的《西廂記》在最終定型為今天人們所熟知的樣子之前,經歷了長達數個世紀的演變。在這個過程中,幾位主要人物,如崔鶯鶯、張生、紅娘等的人物形象、劇中作用等,也都發(fā)生了巨大的變化。

《西廂記》最早不叫“西廂記”,故事原型源自唐元稹的《鶯鶯傳》。《鶯鶯傳》因錄有《會真詩三十韻》,故又稱《會真記》。在這部唐傳奇里,崔鶯鶯的命運是悲慘的。她與張生相好,但張生在功成名就之后竟然滯留京城不歸,面對崔鶯鶯寄給他的信物不加理睬。兩人從情投意合到不再相見,表現的不僅僅是張生“始亂終棄”的不忠行為,也折射出封建社會中女性地位的低下及深深的無力感。

由于《鶯鶯傳》中描述的事情與元稹的經歷比較吻合,一些人認為它是元稹帶有自傳性質的作品。不過后來很多研究者也指出這種看法中的不當之處。

大致生活于金中葉章宗時期的董解元,生平并無可考。據《錄鬼簿》等記載,加上書中的幾支自述曲,可以推測他是一位精通唐代傳奇、宋代詞和民間諸宮調、文學修養(yǎng)深厚的知識分子。在他手中,《鶯鶯傳》演變而成《西廂記諸宮調》,全書氣氛亦為之一變,在這里,張生朝氣蓬勃,充滿青春活力,為了崔鶯鶯,他敢愛敢恨,寫信求助退賊,保全了崔鶯鶯一家。最終他也在高中功名之后回到崔鶯鶯身邊,做到了有始有終。而崔鶯鶯呢,也從《鶯鶯傳》中雖然叛逆但無法擺脫悲慘命運的形象,變得更加主動地去爭取改變自己的命運,追求戀愛自由,追求對外部世界的渴望。

所以,《西廂記諸宮調》是西廂記發(fā)展史上的關鍵一步,可說是一個“大轉折”。董解元以反抗封建禮教的膽識與卓越的才華,為后來人的創(chuàng)作開辟了一片新的天地。

正是在前人創(chuàng)作的基礎上,偉大的戲劇家王實甫以“情”字貫穿全本,講述了“愿天下有情人終成眷屬”的美好愿望,對“父母之命,媒妁之言”進行了大膽的挑戰(zhàn)。書中的張生面對封建禮教的束縛奮起反抗,才華橫溢,用情至深。崔鶯鶯為了追求愛情大膽反抗封建禮教,且最終獲得成功。這種結局不但是作者的用心安排,也體現出當時時代心理的眾望所歸。

而紅娘的轉變也同樣令人印象深刻。從《鶯鶯傳》中似乎可有可無、戲份不多的尋常婢女,到《西廂記諸宮調》中成為崔張二人最重要幫手,再到《西廂記》中全力促成崔張愛情的“軍師”型人物,她的形象已經擺脫了傳統(tǒng)侍女的局限,成為書中另一個自我意識覺醒的、帶著俠義精神的形象。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網