一滴水從云貴高原而來,一路裹挾山川風(fēng)雷,匯聚成中國流量第二大河流——珠江

珠江,是由西江、北江、東江及珠江三角洲諸河匯聚而成的復(fù)合水系,年徑流量3300多億立方米,僅次于長江,是黃河年徑流量的7倍。珠江綿延流經(jīng)云南、貴州、廣西、廣東、江西、湖南六省(區(qū))及港澳地區(qū),經(jīng)虎門、蕉門、洪奇門等八大口門匯入南海。珠江一路奔騰,塑造了沿途儀態(tài)萬千的自然和人文風(fēng)物,成為中華文明的發(fā)源地之一。如今的珠江,既是人們賴以生存的物質(zhì)家園,也是其心靈所寄的精神家園。

珠水千里 源出馬雄

10月16日,印度人Harry第一次參加廣交會(huì),工作之余,他與朋友一起乘船夜游珠江,珠江波光粼粼,城市光影絢爛,讓他贊嘆不已。他不知道的是,眼前寬闊的珠江,發(fā)源于千里之外云貴高原馬雄山的一個(gè)山洞里。正所謂沃水千里,源出馬雄。為溯流探源,記者從珠江口出發(fā),橫跨廣東、廣西、貴州、云南四省(區(qū)),抵達(dá)云貴高原云南曲靖馬雄山,探尋滴水成江的傳奇。

萬里尋源徐霞客 千里珠江出馬雄

攤開中國地圖,黃河、長江,自西向東流,支流、干流清晰。再看珠江,卻是一眾江河各自奔騰,直到滔滔南海,才算真正聚首。在珠江三大干流中,西江最長,徑流量最大,流域面積最廣。西江的源頭也被公認(rèn)為珠江的源頭。

明末以前,人們并不清楚珠江的發(fā)源地到底在哪里。1638年10月,一位江蘇人戴著斗笠,沿西江逆流而上,從廣西進(jìn)入云南,考察珠江發(fā)源地。他,就是明代地理學(xué)家徐霞客。徐霞客的一生,絕大部分時(shí)間都在旅行考察中度過,“達(dá)人所之未達(dá),探人所之未知”。徐霞客曾兩次橫跨云貴高原,采用追蹤水系源流和目測山水走向的方法,沿途探訪、詢問知情人士,收集史志文獻(xiàn),寫下了著名的《盤江考》。

徐霞客說:“南、北兩盤江,余于粵西已睹其下流,其發(fā)源俱在云南東境。”他又說:“南盤自沾益州炎方驛南下。”這是歷史上珠江的源頭首次得到確認(rèn)。炎方即今天的云南省曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)。沾益區(qū)位于云南省東北部、曲靖市中部,古代曾為沾益州,因?yàn)樘幱谒懡煌ㄒ赖奶厥獾乩砦恢茫视小叭氲徭i鑰”和“入滇第一州”之稱。

直到1985年,珠江水利委員會(huì)在多次考察論證的基礎(chǔ)上,根據(jù)“惟遠(yuǎn)是源”和“流水不斷”的原則,正式確定云南省曲靖市沾益區(qū)馬雄山東麓出水洞為珠江正源。

出洞細(xì)水清如許 納雨匯泉聚成江

記者從曲靖市區(qū)出發(fā),驅(qū)車約一小時(shí),進(jìn)入沾益區(qū)炎方境地。汽車行駛在崎嶇的鄉(xiāng)間馬路上,隔著車窗向外看,兩旁散布著很多村莊,遠(yuǎn)處群山峰巒時(shí)隱時(shí)現(xiàn)。沾益區(qū)工作人員說,那就是烏蒙山系馬雄山,浩蕩珠江的源頭就在疊翠山巒之間。

不知不覺中,汽車駛?cè)胫榻达L(fēng)景區(qū)。這是國家級(jí)森林公園,為保護(hù)珠江源頭而建。快步踏入景區(qū),眼前樹木高大挺拔,郁郁蔥蔥,空氣溫潤清新,沁人肺腑。步行約四五分鐘就聽到了潺潺流水聲。景區(qū)工作人員說,這就是珠江源的水聲。順著水聲向左前方行約兩百米,視野豁然開朗,眼前是一個(gè)大湖,湖面平靜。湖的盡頭有一處切面斷壁,嘩嘩流水從斷壁下的洞中汩汩而出。

這水洞便是珠江的源頭。湖面不遠(yuǎn)處,一座鋼絲吊橋橫臥水上,叫作“溯源渡”,寓意“追溯珠江,渡橋?qū)ぴ础薄?/p>

要近距離感受珠江出水洞的神秘,就要穿過溯源渡,到達(dá)湖的另一邊。記者穿過溯源渡,走過一段石階小路來到洞前。洞口不大,高約四米,寬約六米,洞內(nèi)石乳下垂,怪石嶙峋。汩汩涌出的清水在洞口與湖面之間形成約兩米高的“珠江第一瀑布”,水聲隆隆。

洞口上方有“珠江源”三個(gè)大字,題于1985年,由時(shí)任水利電力部副部長、珠江水利委員會(huì)主任劉兆倫題寫。洞口兩旁還有四塊題字石碑,據(jù)景區(qū)工作人員介紹,這是云南、貴州、廣西、廣東四地為珠江源立碑而題寫的。四塊石碑上的題字都聚焦于一個(gè)“源”字,但內(nèi)涵不同,彼此聯(lián)結(jié)。第一塊石碑上有時(shí)任云南省省長普朝柱題寫的“源遠(yuǎn)流長”四字,強(qiáng)調(diào)珠江發(fā)源于云南;第二塊石碑上的“同源共濟(jì)”由時(shí)任貴州省省長王朝文所寫,寓意同根同源、同根同基。廣西壯族自治區(qū)時(shí)任主席韋純束在第三塊石碑上題寫了“西水源源”四字,寓意西江是華南地區(qū)最大的一條江,發(fā)源于馬雄山;最后一塊石碑上是廣東省時(shí)任省長葉選平題寫的“飲水思源”四字,寓意廣東人不忘本,始終銘記珠江水的恩澤。

珠江源 珠江源位于云南省曲靖市沾益區(qū)馬雄山東麓出水洞。

此外,洞口四周還有很多題詞、題詩,增添了珠江源歷史人文的厚重感,讓馬雄山也顯得更雄偉了。馬雄山海拔2444米,在群山雄峙的云貴高原上只能算一個(gè)低矮山頭。但這里溝壑縱橫,常年云纏霧繞,林木青翠,山花爛漫,杜鵑花竟也長成了大樹。爬上馬雄山頂,站在三江亭遠(yuǎn)眺,群山如駿馬,山嶺成背,萬木成鬃。主峰也成為江河的分水嶺,按當(dāng)?shù)厝说恼f法,一滴水落到馬雄山,被分流到南盤江、北盤江和牛欄江,牛欄江接長江入東海;南、北盤江流珠江入南海。正所謂:“一水滴三江,一脈隔兩盤”。

馬雄山上的三江亭。

一路奔騰 直至南海

水道繽紛各有其名 造就沿途如畫風(fēng)光

離開馬雄山母體的珠江,從云貴高原腹地出發(fā),開啟了一路逆襲、一路灌溉、一路為民造福的歷程。水出珠江源,形成第一條河流——此時(shí)她還不叫珠江,而叫南盤江。南盤江全長914公里,沿途塑造了一連串大大小小的盆地,在南盤江的潤澤下,這些盆地成了云南的糧倉。而在馬雄山的另一側(cè),北盤江也邁步向前,奔騰在云南與貴州的連接線上。

南盤江滋養(yǎng)的第一座城市是曲靖。曲靖是云南第二大城市,素有“入滇門戶”之稱。南盤江路過曲靖城時(shí),留下燦爛的羅平油菜花田,又在陸良“造”出彩色沙林的自然奇觀。央視版《三國演義》中諸葛亮七擒孟獲的場景就拍攝于此。

沙林 南盤江在云南陸良“造”出彩色沙林的自然奇觀。

流到云南玉溪,南盤江遇上琉璃萬頃的撫仙湖。遠(yuǎn)古的造山運(yùn)動(dòng)塑造了這座中國蓄水量最大的深水型淡水湖。它最深處超過150米,蓄水量是近在咫尺的滇池的12倍多。只不過,滇池流入長江,而撫仙湖選擇了珠江。撫仙湖出口水道有近400米的落差,幫助尚且幼小的南盤江沖破深山峽谷,直奔她的第一個(gè)命運(yùn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)——云南開遠(yuǎn)市燈籠山。在這里,南盤江沒有跟隨大多數(shù)河流繼續(xù)南下,而是突然向東,再折往東北,畫出了一個(gè)驚人的U形大拐彎,塑造了雄壯的盤江赤壁。明代狀元楊慎在此感嘆:“懸?guī)r峭壁插天空,勢領(lǐng)滇南第一雄。”如果沒有這個(gè)大轉(zhuǎn)彎,珠江的傳奇將被改寫。

南盤江浩浩蕩蕩挺進(jìn)高山峽谷之中,沿著滇、黔、桂三省(區(qū))交界處披荊斬棘,奮力向前。南盤江一路接納了清水江、黃泥河等,留下地球上最美的“疤痕”——馬嶺河大峽谷,這里有著“百瀑凌空崖壁掛,千巖垂水洞溶涵”的美景。

馬嶺河大峽谷 南盤江在貴州興義“劈出”景色絕美的馬嶺河大峽谷。

流至貴州蔗香鎮(zhèn),南盤江終于和從北面繞道而來的北盤江重逢,在滇、黔、桂三地畫了一個(gè)圓,孕育出世界茶園和美麗的黔西南,走出了無數(shù)不懼千山萬水的背茶人。重逢后的南、北盤江,得名紅水河,珠江自西向東的征程自此開啟。紅水河因流經(jīng)紅色砂貝巖層、水色紅褐而得名。穿越一片瑤鄉(xiāng)之后,紅水河在廣西來賓與柳江匯合,改稱黔江。黔江河道狹窄彎曲,險(xiǎn)灘浪急,形成有著“珠江三峽”之稱的大藤峽。150年前的清同治年間,一位叫周淑賢的廣西桂平人提出了在黔江修建水利工程的大膽設(shè)想,孫中山所著的《建國方略》也曾提出建設(shè)西江水利樞紐的設(shè)想。如今大藤峽水利樞紐已經(jīng)由構(gòu)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),在調(diào)控西江徑流,保障粵港澳飲水安全等領(lǐng)域有著不可替代的作用。

在周淑賢的家鄉(xiāng),黔江與幾乎并肩同行的郁江相會(huì),更名為潯江。潯江不長,只有172公里。它在廣西梧州與桂江合二為一。桂江上游是漓江,與都江堰、鄭國渠齊名的靈渠就在漓江上游。公元前221年,秦始皇統(tǒng)一六國。三年后,發(fā)兵50萬欲征嶺南。糧草水運(yùn)到廣西興安縣時(shí),被南嶺所阻。運(yùn)糧官史祿經(jīng)過勘察,組織士兵和當(dāng)?shù)鼐用裨谙娼ㄩL江支流)和漓江(珠江支流)之間鑿出一條30多公里長的運(yùn)河,史稱靈渠。公元前214年,靈渠修通,加快了珠江流域與黃河、長江流域的商貿(mào)往來和文化融合。靈渠是珠江歷史上有文獻(xiàn)記載以來較早的水利工程,2018年入選“世界灌溉工程遺產(chǎn)”名錄。

潯江與桂江的交匯,讓從馬雄山出發(fā)的這條江,從此更名為西江。

三江入粵終“聚首” 廣州貢獻(xiàn)“珠江”名

西江一路向前,在廣東佛山三水遇上迎面而來的北江,珠江干流首次相聚。北江是珠江第二大干流,發(fā)源于江西信豐縣,全長約600公里,主流湞水在廣東韶關(guān)與武水匯合后,始稱北江。北江從北往南,穿越南嶺,在清遠(yuǎn)境內(nèi)“劈”開飛霞山,隨后拐了一個(gè)大彎。一千年前的大文豪蘇東坡經(jīng)過飛來峽時(shí)曾留下《峽山寺》一詩,“天開清遠(yuǎn)峽,地轉(zhuǎn)凝碧灣。我行無遲速,攝衣步孱顏”之句表達(dá)了他游覽峽山寺時(shí)的心境。

西江、北江“相見恨晚”,“聚首”后注入珠江三角洲河網(wǎng),一部分流經(jīng)廣州,同流溪河一起與“最初的珠江”相會(huì)。中山大學(xué)教授司徒尚紀(jì)說,“最初的珠江”指廣州白鵝潭至虎門的一段,全長不到100公里,因流經(jīng)海珠石而得名。很長一段時(shí)間,珠江、西江、北江、東江,被視為四條不同的河流。1914年,廣州設(shè)立“督辦廣東治河事宜處”,勘測、治理廣東河道。經(jīng)勘察探測后,人們才發(fā)現(xiàn),原來西江、北江、東江、珠江以及三角洲河網(wǎng)就是一個(gè)整體,不可分割。又因廣州珠江歷史悠久、聞名海內(nèi)外,人們便開始以“珠江”一名統(tǒng)稱三江水。1937年珠江水利局成立,正式統(tǒng)管整個(gè)水系。自此,廣州珠江把自己的名字獻(xiàn)給了整個(gè)水系,自己成了珠江的一條航道。

如果說云南曲靖是珠江水的源頭,那么廣東廣州則是珠江之名的源頭。廣州是珠江流域最大的城市,歷來是華南政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。珠江流進(jìn)廣州后,成就綠的海、花的城,又在廣州黃埔同來自粵東的東江匯合。東江上源尋烏水在江西尋烏縣,西南流經(jīng)廣東龍川縣后,始稱東江。三江自此“攜手”,直奔伶仃洋,訴說著珠江口驚濤駭浪的風(fēng)云歷史。

珠江到底有多少支流?770多條?好幾千條?甚至上萬條?沒有人能說清楚。不過,冠以“珠江”之名的地域頗廣。根據(jù)水利部珠江水利委員會(huì)官網(wǎng)資料,如今,除珠江流域外,華南的韓江流域、瀾滄江以東國際河流(不含瀾滄江)、粵桂沿海諸河和海南省區(qū)域等水系,都被冠以“珠江”之名,即“珠江片”,涉及云南、貴州、廣西、廣東、江西、湖南、福建、海南八省(區(qū))及香港、澳門,在我國境內(nèi)面積達(dá)65.43萬平方千米。

人類始地 交往之道

在蜿蜒千里的山水之間,珠江繪出山清水秀、群峰挺拔、洞奇石美的畫卷。她同時(shí)孕育人類文明,開啟商貿(mào)與文化交往,塑造了五彩繽紛的生活,在下游沖積出美麗富饒的珠江三角洲。處于珠江三大支流交匯點(diǎn)的廣州,更是世上少有的兩千多年長盛不衰的大港。珠江文化兼容本土文化和中原文化,又散發(fā)出海洋文化的氣息,開放包容、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、奮勇爭先。

春游發(fā)現(xiàn)古人類化石 遠(yuǎn)古文明燦若星辰

水源充沛、氣候宜人的珠江流域是遠(yuǎn)古人類的家園。有意思的是,據(jù)古生物學(xué)家張彌曼院士的研究成果,4.2億年前,第一條魚就從云南曲靖上岸,可能成為包括人類在內(nèi)的高等動(dòng)物的共同祖先。

從魚到人,這是一個(gè)科學(xué)假說,聽上去也有點(diǎn)像神話,但珠江確實(shí)是遠(yuǎn)古人類的生活家園。中山大學(xué)教授、廣東省珠江文化研究會(huì)副會(huì)長司徒尚紀(jì)曾說,珠江流域是我國出土古人類化石最多的地區(qū),也是我國遠(yuǎn)古文明的最早發(fā)祥地之一。1956年,南盤江流域的云南開遠(yuǎn)就發(fā)現(xiàn)了人類直系祖先臘瑪古猿的牙齒化石,有1400萬年的歷史。

1987年,曲靖市一群學(xué)生到珠江源春游,幾位大膽的學(xué)生走進(jìn)珠江源洞里探險(xiǎn),無意間發(fā)現(xiàn)一塊馬蹄腳一樣大小的殼子,他們很好奇地將其帶出洞。帶隊(duì)老師覺得這個(gè)殼子不一般,將其送到昆明市博物館。經(jīng)過碳14測量后,發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)青年男子(18歲至25歲)的顎化石,距今約1萬年至5萬年。曲靖市博物館館長周銳超說,曲靖出土的大量遠(yuǎn)古時(shí)代的人類活動(dòng)遺跡,證明了現(xiàn)今漢、彝、苗、壯、瑤等各民族先民早在有文字記載之前,就開始在珠江源一帶繁衍生息,拉開了珠江文化的序幕。

這一時(shí)期,從珠江源到珠江口,還生活著馬壩人、柳江人以及廣州南沙人,文化遺址宛如天上繁星。他們與中華大地的其他先民一樣,從史前一路走來。秦漢之后,珠江流域又成為中原人南遷的新家園,特別是在珠江三角洲,先有秦將趙佗建南越國,后有兩晉唐宋時(shí)期多次人口大南遷,在這里共建家園,繁衍生息。

以水為師變水患為水利 桑園圍成“世界灌溉工程遺產(chǎn)”

珠江三角洲位于珠江下游,是西江、北江、東江長年累月沖積而成的大三角洲。它是珠江水的偉大作品,更是人們改造和利用自然的杰作。

相比黃河、長江,珠江要溫婉得多,但江水的野性還是會(huì)讓百姓常遭受水患之苦。不過,這也練就了當(dāng)?shù)厝艘运疄閹煟兯紴樗哪苣汀谋彼伍_始,珠三角得到開發(fā),今廣州、佛山、江門等地,均有興修水利灌溉工程的記載。據(jù)統(tǒng)計(jì),在珠江三角洲,宋代已有堤圍28處,著名的有桑園圍、長利圍、赤頂圍、金西圍等,其中位于今佛山市的桑園圍表現(xiàn)最為突出,2020年入選世界灌溉工程遺產(chǎn)名錄。

桑園圍 桑園圍位于廣東西樵山一帶,2020年入選第七批世界灌溉工程遺產(chǎn)。

北宋徽宗崇寧、大觀年間,廣東官員張朝棟路過南海九江時(shí)恰遇洪水,目睹農(nóng)田被淹沒,房屋被吞噬,十分痛心。經(jīng)其奏請,官方組織鄉(xiāng)民在西樵山一帶,沿西江、北江兩側(cè)筑起一兩米高的防洪堤。由于這一帶曾種植大片桑樹,這一道防洪堤得名桑園圍。

在廣東西樵山麓,有一座連接水道兩岸的黃崗巖石拱橋,名叫“民樂竇”——桑園圍的其中一個(gè)水閘就位于此。人們利用西江和北江之間的水位差,關(guān)閉竇閘可以防止洪水進(jìn)入圍內(nèi),打開竇閘,又可以引水入圍或排水出圍,以調(diào)節(jié)水位。到清光緒年間,桑園圍已成為我國最大的基圍水利工程,總長超過60千米,圍內(nèi)土地肥沃,被譽(yù)為“近省第一沃壤”。在珠三角的南海、順德等地,像“民樂竇”這樣的水閘有50多處,目前保存完好的有20多座。

桑園圍內(nèi)獨(dú)具嶺南特色的“桑基魚塘”農(nóng)業(yè)開發(fā)模式,成就了“粵東糧命最大之區(qū)”的美名。當(dāng)年,人們登上西樵山的制高點(diǎn)——石燕巖,極目遠(yuǎn)眺,萬畝桑基魚塘水光點(diǎn)點(diǎn),滿載絲綢的貨船來來往往。明清時(shí)期,南海西樵一帶是廣東最著名的蠶桑之鄉(xiāng)、絲綢重鎮(zhèn)。清光緒年間,西樵山簡村蠶桑業(yè)興盛,“民樂有個(gè)竇,家家紡織聲”“一船蠶絲出,一船白銀歸”,這些史籍中的文字描述的就是當(dāng)年蠶桑業(yè)的盛況。

生活在珠江流域的人們書寫了一部可歌可泣的水利史:樵桑聯(lián)圍、蘆苞水閘、北江大堤、飛來峽水利樞紐等相繼筑成,珠江沿岸也出現(xiàn)了詩意的棲息地。城在水邊、人住水邊,親水、近水的文化基因烙印在城市的每個(gè)角落。

江河互濟(jì)因海而興 珠江商道成就廣州

先民的勤勞智慧讓曾經(jīng)的野性水道變成了致富商道。珠江商道歷史悠久,早在秦漢時(shí)期,來自各地的商品沿著珠水會(huì)聚廣州,再浩蕩出海。司馬遷在《史記》里說:“牂牁江廣數(shù)里,出番禺城下。”有學(xué)者推測,“牂牁江”就是今天的北盤江水系。北盤江畔,古有牂牁國,后有夜郎。當(dāng)?shù)厝藢a(chǎn)自巴蜀的絲綢、銅器、枸醬等,沿珠江販運(yùn)到番禺城(今廣州)。相傳,漢將唐蒙出使南越國時(shí),吃到一種味道特別好的枸醬,原以為這是當(dāng)?shù)靥禺a(chǎn),一打聽才知道,枸醬原產(chǎn)于巴蜀之地。廣州西漢南越王墓出土的銅釜、甑以及三腳架等,在造型和用法上都與巴蜀或夜郎地區(qū)的炊具相類似。考古專家推測,這些物品很可能就是從夜郎沿珠江運(yùn)至廣州的。

江海互濟(jì),因海而興,是珠江商道最鮮明的特點(diǎn),也成就了廣州。早在漢代,廣州就是海上絲綢之路的起點(diǎn)之一。唐宋時(shí)期的“廣州通海夷道”長達(dá)1.4萬公里,為當(dāng)時(shí)全球最長航線。明清時(shí)期的廣州十三行造就了“金山珠海,天子南庫”的盛況,珠江口一帶也成為中西文化交往重地,第一幅中文世界地圖、第一座機(jī)械自鳴鐘、第一所西式學(xué)校等都率先在珠江口“登陸”中國,并將影響力輻射至其他城市。

珠江口 位于南沙的珠江口,滔滔江水在此奔騰入海。

中外商貿(mào)往來以及東西方文化交往,讓珠江流域特別是珠三角一帶的人們思想開放、視野開闊。19世紀(jì)以來,這里最早接觸西方文化,并孕育出康有為、孫中山、梁啟超等一批風(fēng)云人物。

如今,珠江兩岸高樓林立,經(jīng)濟(jì)繁榮,在珠江水與城市的融合中,崛起了享譽(yù)世界的粵港澳大灣區(qū)。正如曲靖市博物館館長周銳超所說,粵港澳大灣區(qū)的繁榮昌盛,有賴于珠江水的滋養(yǎng)。

廣州珠江兩岸,高樓林立,一派繁華。

一水相連 互通共融

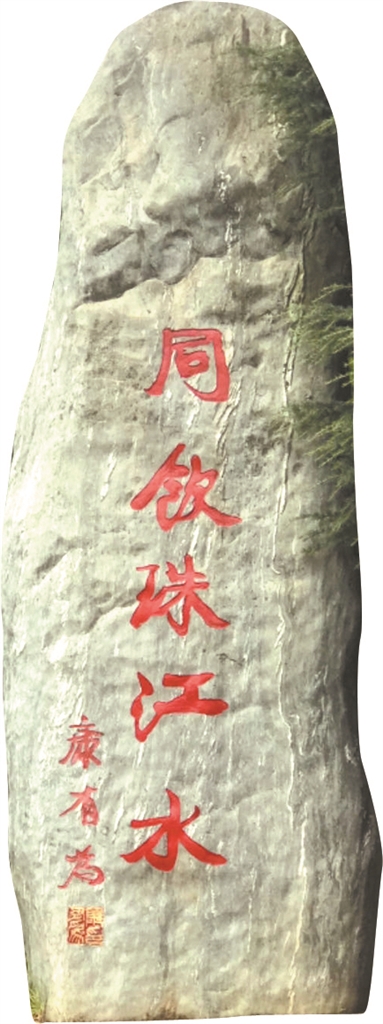

2006年,廣東人從康有為的遺稿中精選出“同飲珠江水”五個(gè)字跡,刻碑立于珠江源,表達(dá)了廣東人的飲水思源之情。珠江流淌億萬年,奔騰數(shù)千里,見證了這塊土地的滄海桑田。如今的珠江迎來它最為輝煌的時(shí)刻,譜寫開拓進(jìn)取、敢為人先的新詩篇。從源頭到入海口,同飲一江水,珠水一家親,共敘更加美好的一“網(wǎng)”情深。

廣東人從康有為的遺稿中精選出“同飲珠江水”五個(gè)字跡,刻碑立于珠江源。

同飲珠江水 串起好生活

每當(dāng)華燈初上,珠江兩岸人來人往,好不熱鬧。不過,你可知道,這點(diǎn)亮城市的電源,與這珠江水一樣,來自云貴高原,穿山越水,進(jìn)入粵港澳大灣區(qū)的千家萬戶。讓珠江水變成珠江電的事業(yè),從20世紀(jì)30年代開始起步。1937年,云南省礦業(yè)公司在珠江源南盤江上興建開遠(yuǎn)南橋水電廠,珠江流域的第一座水電站拉開了珠水變電的歷史,獲得了“功追日月,光耀南滇”的美譽(yù)。

改革開放以來,“西電東送”戰(zhàn)略由構(gòu)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。自20世紀(jì)90年代以來,大藤峽、魯布革、龍灘等一座座大型水電站陸續(xù)建成,源源不斷的珠江水電,像奔騰不息的珠江水一樣,從云貴高原出發(fā),跨越山河,接入兩廣,連通港澳。如今,粵港澳大灣區(qū)每3度電中,就有1度來自珠江源頭的“西電東送”。

廣州人餐桌上的美食蔬菜,也與珠江源情緣不淺。廣州江南果菜批發(fā)市場每天都有來自云南曲靖陸良的新鮮蔬菜。“我們每天都從陸良發(fā)貨,20多個(gè)小時(shí)就可以送達(dá)廣州。”來自陸良的一名商販說。曲靖人把肥沃的山間盆地稱為壩子。曲靖有8個(gè)壩子,其中陸良最大。珠江穿境而過,受其潤澤,這里有了“江南水鄉(xiāng)”“滇東糧倉”之稱,也是粵港澳大灣區(qū)重要的“菜籃子”之一,吸引了很多外地人來此創(chuàng)業(yè)。

2006年,湘江人袁紹保來到陸良縣三岔河鎮(zhèn),他租下了一塊土地,創(chuàng)辦了陸良爨鄉(xiāng)綠圓菇業(yè)有限公司。在過去的18個(gè)年頭里,他種植的蔬菜、菇類不僅供應(yīng)本地,還大量輸送到兩廣以及港澳地區(qū)。袁紹保在陸良縣大莫古的杏鮑菇種植基地方圓700畝,被廣州市和曲靖市聯(lián)合認(rèn)定為粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”生產(chǎn)基地。

陸良縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局工作人員說,陸良縣年均種植蔬菜85萬畝,產(chǎn)量247萬噸,日均調(diào)出蔬菜1萬多噸,每年5月至10月,有50%的蔬菜發(fā)往廣東省。被認(rèn)證為粵港澳大灣區(qū)“菜籃子”生產(chǎn)基地的,在陸良縣就有8個(gè)。

珠江流域再次連成一張網(wǎng),云南正打造粵港澳大灣區(qū)至昆明3至5小時(shí)高鐵經(jīng)濟(jì)圈,曲靖正成為全國最大的“粵港澳大灣區(qū)”優(yōu)質(zhì)蔬菜供給中心;貴州在探索“大灣區(qū)總部+貴州基地”等模式,共建產(chǎn)業(yè)園區(qū);廣西梧州則要把自己建設(shè)成粵港澳大灣區(qū)后花園……不以山海為遠(yuǎn),人們的智慧和努力串起了整個(gè)珠江流域的好山好水好生活。

一個(gè)“爨”字30筆 廣州街頭隨處“見”

漫步于珠江畔,眼前的珠江不僅是一條水道、商道,更是文化融合之道。

位于廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路的南園酒家,亭臺(tái)樓閣、小橋流水,韻味十足。它與泮溪酒家、北園酒家并稱“廣州三大園林酒家”。不過,在此享受美好時(shí)光的人們未必知道,這家酒家背后有一段珠江源與珠江口文化往來的傳奇故事。

南園酒家

酒家正門上方,“南園酒家”四個(gè)字由爨(cuàn)體書寫。“爨”字30筆,對(duì)大多數(shù)人來說很陌生,但在珠江源卻很常見。曲靖被稱為爨鄉(xiāng)福地,當(dāng)?shù)厝司幜艘粋€(gè)順口溜:“興字頭,林字腰,大字下面架火燒。”曲靖一中爨文化博物館工作人員柴瑞陽說,“爨”字的本義是生火做飯,后引申為灶,并發(fā)展為姓氏族名。“爨”姓人多生活在今山西、河北一帶。三國兩晉時(shí)期,他們經(jīng)川湘入滇,與當(dāng)?shù)厝巳诤瞎采蟀l(fā)展成為當(dāng)?shù)赝澹Q雄滇東400余年,創(chuàng)造了燦爛的爨文化。唐代,隨著爨氏被南詔大理所滅,爨文化也消失在歷史紅塵之中。如今,爨文化只留下兩塊墓碑——爨寶子碑和爨龍顏碑。爨寶子碑立于東晉時(shí)期,形制較小,被稱為“小爨碑”,爨龍顏碑立于南北朝時(shí)期,形制較大,被稱為“大爨碑”。

在很長一段時(shí)間里,大小爨碑一直流落荒野,尋無蹤跡。道光六年(1826年),曾在廣州創(chuàng)辦學(xué)海堂的兩廣總督阮元被調(diào)任云貴總督,專程趕赴曲靖,找到了大爨碑。26年后,兩廣總督鄧廷楨之子鄧爾恒又在曲靖一村民的豆腐坊里發(fā)現(xiàn)了小爨碑。爨碑揭開了爨文化的一角,也成為中國書法史上的珍珠。周銳超說,隸書變楷書是中國文字的一次大變革,爨體恰是隸書楷化的代表。記者在爨碑上看到,碑文字體獨(dú)特,每個(gè)字都呈正方形,筆畫方起方收,既有隸書的厚重,也有楷書的生動(dòng)。

爨體書法在廣州發(fā)揚(yáng)光大,先有康有為,后有秦咢生。清末在廣州宣揚(yáng)維新思想的康有為看到爨碑拓本后,稱其為“神品第一”,贊其“下畫如昆刀刻玉,但見渾美;布勢如精工畫人,各有意度,當(dāng)為隸、楷極則”。在康有為的影響下,梁啟超等文人紛紛臨習(xí)爨體。

比康有為晚出生四十多年的秦咢生讓爨體走進(jìn)大眾視野。在一次聚會(huì)中,他幸得小爨碑拓本,從此沉浸其中,每日臨摹,并對(duì)爨碑字體進(jìn)行改造。經(jīng)過他改造的爨體端莊厚重,雅俗共賞,非常適合題匾額,這成就了南園酒家與珠江源的一段淵源。

珠江源風(fēng)景區(qū)展示的古體“爨”字。

20世紀(jì)50年代,廣州興建了一批園林酒家,南園酒家是其中之一,其建筑由著名建筑設(shè)計(jì)師莫伯治等人設(shè)計(jì)。當(dāng)時(shí),廣州希望秦咢生“以世人未見過的字體”為酒家題寫匾額。秦咢生便用爨體書寫,剛勁有力,飄逸自然,讓人過目不忘。

20世紀(jì)80年代,廣州改制新路牌,秦咢生閉門謝客三個(gè)月,揮毫?xí)鴮懥藬?shù)千塊爨體路牌。

在廣州,爨符號(hào)今天仍隨處可見,永慶坊、廣州博物館、艷芳照相館、城隍?qū)毜睢⒋笤獛浉W(xué)、廣州市第十三中學(xué)等機(jī)構(gòu)的牌匾字體,均取自爨體書法。

廣州人兼容并蓄的品質(zhì),讓這個(gè)來自千里之外的“爨”字不再生僻,也使開放包容的城市文化更豐富多彩。

珠江煙水碧濛濛,錦石琪花不易逢。三島樓臺(tái)開日月,二儀風(fēng)雨動(dòng)魚龍。——明·黃佐

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)