水鄉瀝滘古有“五百年祖德,十三代書香”之美譽

今天成為城市新中軸線上的重要節點

廣州有句俗語:“未有河南,先有瀝滘。”作為廣州珠江南岸最早的人口聚居地之一,水鄉瀝滘已經走過了千年光陰。早在明清時期,這里便是“五百年祖德,十三代書香”的名村。斗轉星移,歲月滄桑,鄉村融入都市,變成新中軸線上的重要節點。走進瀝滘,聆聽在這里世代生活的村民講述過去的故事,你會發現,如童謠一般美麗的瀝滘,一直珍藏在他們的記憶里。

在千年時光里,江心小洲上的古村一步步“成長”,今日蝶變為新中軸線上的重要節點。(圖片來源:《千年瀝滘》)

以水為名 依水而建

水網密布成就瀝滘 衛氏羅氏成為望族

在粵語方言中,“瀝”是對河流汊道的簡稱,“滘”多指有分支河道的地方。故“瀝”為河涌,“滘”為水道。明末清初嶺南著名學者屈大均所著的《廣東新語》:“凡水皆曰海……通舟筏者曰江,不通舟楫者曰水。二水相通處曰滘。”“瀝”與“滘”合稱,專指特定水網地域。

以水為名的瀝滘,曾被10余條細涌形成的枝狀水系縈繞。在漫長的時間里,這里一直是依水而建的嶺南水鄉。瀝滘村委文史專員衛建勛是瀝滘衛氏第28世孫,他向記者講述了一段屬于這座古村莊的顯貴而滄桑的記憶……

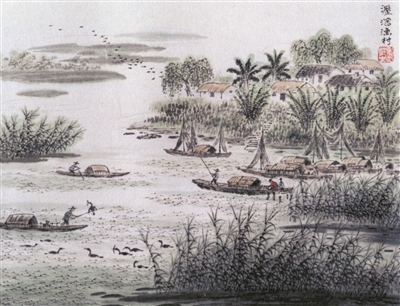

富有嶺南韻味的水鄉風光

數千年前,如今珠江南岸海珠區一帶還是一片浩瀚煙波,日日潮漲潮落。不知何時,這里出現了一個鐘靈毓秀的小洲。隨著浪花不斷沖刷、沉淀,小洲的面積越來越大。這里河汊密布,綠樹成蔭,魚蝦鮮美。最早來到這里的,是一些水上人家。他們以打魚為生,以小舟為宅。自然村落的最早形成,恰是“數家臨水自成村”。由于這里水網密布,人們給它起了一個獨特的名字:瀝滘。

宋代之前,曾有嚴、曾、白等宗族在此居住,唐代瀝滘就出了嚴姓進士,北宋出了白姓解元。今瀝滘一約尾被老村民稱為“白社尾”,就是當時白氏村民居住地。

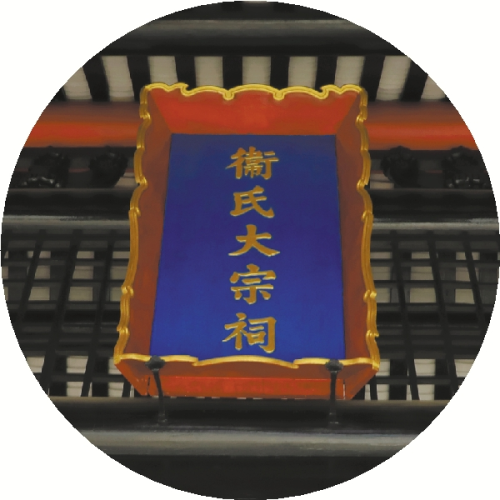

瀝滘真正開始發展壯大,是由于衛氏家族的到來。衛氏本姓姬,是周文王第九個兒子康叔的后代,因康叔受封于衛地,其后人便以國號為姓。衛國約在今河北南部大名縣至河南北部滑縣一帶,古稱河東。瀝滘衛氏大宗祠供奉著“河東衛氏歷代祖先神位”的牌位,牌樓門額橫書“百世周宗”四個大字, 兩側書有“文章華國”“詩禮傳家”字樣,即稱衛氏是周朝宗室之后。

俯拍衛氏大宗祠。

衛氏大宗祠掛著“百世周宗”橫匾。

約在唐末,嶺南已有衛氏活動足跡。據《衛氏族譜》記載,南宋建炎年間(1127年~1130年),衛寧遠帶領家人南下,他的第二個兒子衛達來到當時屬于番禺縣的瀝滘,定居于瀝滘水基坊敦德里龍眼樹下,成為瀝滘衛氏的開村之祖。他的第三和第四個兒子去了東莞茶山。瀝滘衛氏大宗祠正門兩旁懸掛著一副對聯:“愛江海汪洋,先入番禺開瀝滘;羨峰巒秀麗,再過東莞辟茶山。”這一副對聯道出了衛氏家族南下的不同路徑選擇。

自此,來自中原的衛氏在這里耕讀傳家,世代繁衍。元末明初,羅從善從江西跟隨舅父來番禺經商,為避家鄉戰亂在瀝滘落籍。此后,衛氏家族和羅氏家族在此開墾灘涂,購置良田,重文興教,族中才俊輩出,成為一方望族。

耕讀傳家墾荒從商

“育”出海珠島最大村落

如今的瀝滘由瀝滘、新漁、大沙、芒滘四個自然村組成,總面積相當于15個獵德村、三分之二個珠江新城。這還只是昔日瀝滘面積的八分之一。在歷史的長河里,瀝滘一直與省城遙遙相望。據《番禺河南小志》記載,明萬歷年間,河南(珠江南岸)有十三村,清初發展到三十三村。但這些村莊都位于海珠島的西北部,瀝滘并不在其中。

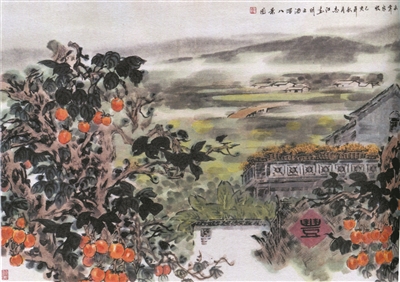

從明代至近代,瀝滘村一直在不斷“長大”。清代,珠江南岸隸屬番禺縣茭塘巡檢司管轄,下設河南、侖頭、瀝滘、鷺江、瑤頭、大塘堡。“瀝滘衛氏和羅氏主導了周邊洛溪、大沙、上漖、廈滘、后滘等大片沙田的開發墾殖,昔日僅在珠江南岸一帶,瀝滘衛氏和羅氏所控制的田地面積就有44平方公里,可謂富甲一方。”衛建勛說。據《衛氏族譜》記載,當時,衛氏族人聚居在村中,附近傍居為家僮佃戶,稍遠為基圍臺榭林塘,多植荔枝龍眼橘柚等嶺南佳果。濱海皆腴田,歲兩熟,十分富庶。

1930年,廣州城區擴展,原屬番禺、南海兩縣的部分鄉村正式被劃入廣州市管轄范圍,當時廣州市的面積為134.26平方公里。為明確擴大后的區域范圍,當時的廣州市土地局立了46方水陸界石,其中在瀝滘大埗頭岸邊立了一方確立南部市界的水界石,南郊“巨無霸”瀝滘村從此納入廣州的懷抱。

如今,瀝滘村內靠近珠江的大埗碼頭邊依舊立著這座界碑,也叫瀝滘碑,上面刻有“廣州市界”“以對河中心線為界”“市區界石毀竊嚴究”等字樣。一旁的亭子里,村民休憩閑聊,下棋打牌,珠江邊上的江風徐徐吹來,時光悠悠而過。

近百年前豎立于瀝滘的“廣州市界”碑。

宗祠流芳 地杰人靈

江畔書香氤氳 詩禮傳家風氣濃

瀝滘人承延祖德、興家旺族的精神代代傳承,孝順、和睦、愛家、樂業的傳統,也是瀝滘村人文精神的重要體現。

生活富足的瀝滘人以詩禮傳家而聞名。翻開史冊,瀝滘取得功名的子孫自古數不勝數。早在宋代,衛氏五世祖衛惟寅“為人持重,不尚浮華”,在宋咸淳十年(1274年)考取進士,官至朝議大夫。比衛惟寅稍遲一點的衛伯英,在南宋德祐年間考取進士,官至御史中丞。短短時間里,一個家族里連出兩個朝廷重臣,衛氏家族的聲名日漸顯赫。如今,懸掛在衛氏大宗祠里的對聯:“燭影輝煌光射大夫劍履,爐煙縹緲香熏御史官裳”,說的正是這兩位先祖。

在南宋時期,衛氏一門三兄弟衛兆龍、衛應龍、衛夢龍還曾連擢高魁,被人們稱為“河東三龍”,一時傳為佳話。

到了明清兩代,衛氏、羅氏子孫中的進士、舉人更是不勝枚舉。尤其是清代,瀝滘村共出了3位進士、20多位舉人,有了“五百年祖德,十三代書香”的美名。當時有民諺:“九龍出海,六鶴飛歸”,意思是說九個瀝滘子弟去應試,就會有六個人蟾宮折桂,詩書教化風氣之濃,可見一斑。

不少文化名人紛紛為瀝滘題匾,撰寫族譜序言、墓志銘等。明代大儒湛若水與衛玉溪是好朋友,他深感這條古村積淀的深厚教化之風,欣然提筆,為《衛氏族譜》作序。而明代重臣兵部尚書商輅為羅氏家族先人寫過挽詩。

此外,明代狀元倫文敘的兒子倫以詵為衛氏族譜題過序。明代有名的廣東右布政使李鳳曾應邀為瀝滘衛氏作《皇明隱君衛公配安人甘氏合葬墓志銘》。

衛氏大宗祠“直篤式牌匾”嶺南少見

文博專家崔志民與瀝滘有著不解之緣。20多年前,他第一次來到瀝滘,像珍珠一樣散布在古老民居中的祠堂令他記憶深刻。瀝滘衛氏、羅氏曾擁有40多間祠堂,僅僅是衛氏族人所建的大小宗祠就有30多座。“嶺南不少村落都有祠堂,但像瀝滘這樣一個村里保存有如此之多祠堂的,確實很難得,而且明代、清代、民國年間的祠堂都有。”崔志民說。

從地鐵瀝滘站東行數百米,在離珠江邊不遠處,會看到一座氣勢恢宏的嶺南建筑——建于明萬歷年間的瀝滘衛氏大宗祠,其五開間的格局在廣州地區極為罕見。

不過,瀝滘第一座祠堂并非衛氏大宗祠,而是羅氏第三代后人羅宗潤獲皇帝賜封后返鄉興建的羅氏大宗祠。羅宗潤聰明好學,官至浙江布政使參政,為官期間建功頗多。朝廷對他進行嘉許,并允許其回鄉興建家廟,追念祖先恩德。羅宗潤告老還鄉后,興建了瀝滘最早的祠堂——羅氏大宗祠(榮恩祠),還得到了朝廷“致富有方,育才有道,家訓有德”的表彰。

1536年,明嘉靖頒布“推恩令”后,民間建祠合法化,廣府地區出現了第一個建祠高峰。1537年,瀝滘衛氏修建了衛氏第一間祠堂,取名為“敦睦祠”,意為“敦親和睦”。隨后,瀝滘衛氏從明萬歷22年(1594年)開始籌建衛氏大宗祠,耗時20多年,到1615年才建成。后來,衛氏大宗祠經歷了多次重修,但大體形制不變。鴉片戰爭期間,英法軍艦看到它氣勢非凡,誤以為是官府,一番猛烈炮轟,宗祠的大門左側墻上被轟出一個大洞。如今,墻上修補過的痕跡仍可辨認,戰火洗禮的痕跡無言訴說著滄桑記憶。

值得一提的是,祠堂高大儀門上寫有“衛氏大宗祠”字樣的直篤式牌匾在嶺南地區的祠堂中比較少見。據衛氏祖輩口耳相傳,衛氏十二世祖衛西樵是明代嘉靖皇帝的外孫婿,才被準許使用這種頗具皇家氣派的牌匾。

“直篤式牌匾”嶺南罕見。

皇帝重臣共賀壽 敬老傳統延至今

衛氏大宗祠的“鎮祠之寶”是乾隆欽賜的“御賜祝壽屏風”。上面的賀文由三朝重臣、一代名相張廷玉擬就,由刑部尚書、中國古代大書法家汪由敦書寫,意在祝賀瀝滘村衛氏103名老翁的壽辰。

千里之外的乾隆皇帝為什么會給一個嶺南古村里的老人家賀壽?原來,瀝滘衛氏尊老愛老之風興盛,延續數百年,村里每年正月十五都會在祠堂為老壽星擺筵壽酒。衛氏第十九世祖衛廷璞任兵科給事中時,由于辦事勤奮干練,深得張廷玉器重。有一年冬天,衛廷璞去拜訪張廷玉,并告訴他,自己族中有一百多名六七十歲以上的老人,將會在第二年春天聚宴祝壽,希望張廷玉能撰文為壽宴增光。張廷玉聽了頗為驚訝。他憶起史書上的記載,文潞公留守西都時,曾召集洛中德高望重的老者聚會,只有13個人參加,都可作為一件盛事留名,衛氏一族有這么多壽星,更值得慶賀。他把此事向乾隆稟報后,乾隆也覺得可借此機會弘揚孝悌之風,便命汪由敦為筵壽活動書寫賀文。乾隆御賜的這套祝壽屏風為衛氏家族增添了榮耀。

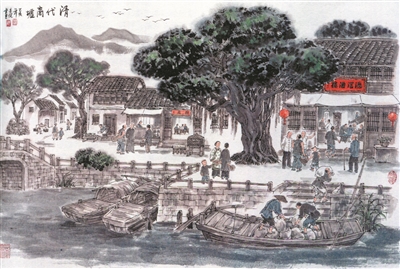

衛氏宗族尊老愛老風氣延續至今,每年正月十五,衛氏大宗祠內都會張燈結彩,飄色舞獅,村民宗親從各地趕來,舉行盛大的敬老賢壽會,傳承敬老尊賢的傳統美德。

近代以來,瀝滘羅氏一族在政商學領域涌現了一批杰出人才。自小就有神童之譽的羅文干赴英國劍橋大學留學期間,曾在全英英語演講比賽中獲得第二名,讓英國人倍感震驚。羅文干后擔任司法行政部長兼外交部長。羅文干的侄兒羅明佑也是一個風云人物。他是“聯華影業”創始人之一,“聯華影業”拍攝電影《火燒紅蓮寺》,開了中國武俠片先河,后又率先引進有聲電影。

此外,我國著名的工程力學家、華南工學院首任院長羅明燏,著名心血管外科專家羅征祥,著名建筑設計師羅征啟,計算機和超級計算機解決方案的世界級專家羅征援等都是瀝滘人。

嶺南水鄉 鐘靈毓秀

水路暢通 瀝滘墟商貿繁榮

衛氏大宗祠南面就是珠江,周圍河網密布。每年江河水泛濫時,都會淹沒衛氏大宗祠前面的水田,甚至涌到祠堂里面來。古人以“水”為財,衛氏大宗祠側門邊上的一塊石碑,碑文要求子孫絕對不可以筑堤圍,把水擋在外面,否則本人及其后人沒有資格當衛氏子孫,不能入祠堂分燒肉。

珠水確實給瀝滘帶來了財富。瀝滘背靠珠江后航道,水上交通四通八達,漸漸成了海珠島南部的重要商埠。老一輩村民告訴記者,當時,整個瀝滘墟在河涌兩岸展開,長四百來米,商貿繁榮,從早到晚都非常熱鬧。瀝滘人在經商方面很有天賦,他們不僅在瀝滘墟進行商貿經營,還以雙軌復合制模式進行經營。他們一方面在瀝滘投資開墾沙田,把灘涂改造成良田,種植農作物;另一方面,在瀝滘經營酒廠,利用釀酒剩下的酒渣養豬,循環利用賺取更多利潤。瀝滘是當時番禺重要的糖業和米業商墟,瀝滘人利用水路交通經營糖業、米業的轉運業務,又在省城開設店鋪,做外貿進出口生意,賺取更豐厚的利潤。民國時期,廣州十大富翁之一、曾捐建南武中學和市紅十字會醫院的衛百揆就是瀝滘人。他經營茶葉、屠場、瀝滘香米等生意,還當上了廣州商會會長。

瀝滘中區三巷4-1號是一棟蠔殼屋,建造工藝及其蠔殼都很罕見。國家級非遺灰塑代表性傳承人、廣東省文物保護專家委員會委員、廣東省傳統建筑名匠邵成村在踏勘過這處建筑后驚嘆道:“它的夾頭都是用蠔殼砌筑的!”原來,一般蠔殼屋轉角是用角柱,用磚砌山墻,然后把蠔殼放進墻內,這棟建筑的轉角位卻是用蠔殼按“一丁一順”砌法砌成,每個蠔殼的直徑至少有50厘米。專家推測,這么大的蠔殼可能是由海外貿易而來,并直接運抵碼頭的。

水潤古村 “八景”文化根基深厚

水的滋潤與陪襯,催生了瀝滘的“八景”文化。舊時,從大埗頭碼頭上岸,沿著青石板路往瀝滘商墟前走,迎面映入眼簾的是寫著“珙秀”兩字的過街牌坊,這里便是民國瀝滘八景之“云山拱秀”的印記:清晨,朝陽初升,江面上,漁翁撒網,艄公擺渡,晨霧中帆影穿梭;傍晚,沿著青石板鋪砌的石板小路往古碼頭走去,落日余暉照在衛氏大宗祠門前的江面上,漁歌唱晚,令人沉醉。

明代《衛氏族譜》中有這樣一首詩:“春映桃花隔岸紅,夏日荷葉滿田中,秋日丹桂飄香里,冬雪寒梅伴老松。”細品詩句,瀝滘水鄉一年四季的美麗景象就呈現在眼前。

明代,衛氏族人衛渭巖的姻親、順德文人韋憲文曾賦詩描繪瀝滘八景。這“八景”分別是“宗祠檜古”“吟社稈修”“南村松鶴”“北洛菱鷗”“榕陰問月”“石海維舟”“夏涼荔熟”“秋霽農收”。到了清代,在原有景點的基礎上,瀝滘八景又多了幾許人文色彩,江河景色的分量也更足,“八景”分別是:“游黃涌,泛花涌”“穿石海,望無底”“真武廟,過枕樓”“慶源堂,敦睦祠”“湟武湞,匯大海”“西樵公,觀音廟”“樂民橋,過北廟”“東漁祠,通榮恩”。到了民國,瀝滘八景又演變為“云山拱秀”“直入枕樓”“樂民橋”“無底廟”“玉菠蘿”“花涌,黃涌”“聚寶盆上出蓮花”“螺口入,水宮口出”。

眾所周知,荔灣有“泮塘五秀”;許多人不知道的是,瀝滘其實也是“五秀之鄉”。

清代,南海縣“五秀之鄉”在泮塘,番禺縣“五秀之鄉”就在瀝滘。瀝滘因潮田肥沃,十分適宜種植水生蔬菜水果,其盛產的蓮藕、慈姑、荸薺、菱角、茭筍五種水生蔬果質量上乘,遠近聞名。這里還有荔枝、龍眼、木瓜、黃皮等眾多嶺南佳果。直到今天,不少村民還在庭院里種植果樹。

瀝滘村最南端有一座小島,喚作海心沙。“這片沙洲一形成,就有了這個名字。”老村民告訴記者。這座海心沙由珠江泥沙沉積而成,原為瀝滘村新漁自然村的潮田地,“島上種有蓮藕、慈姑、荸薺、菱角、茭筍五種水生蔬果,以前人們從村邊碼頭劃小船到島上耕作,帶飯過來,中午都不回家。”20世紀70年代,這座島被廣州港征用,現為廣州港河南港務分公司的廠區。

年華似水 當代蝶變

新中軸上煥發新活力

直到數十年前,瀝滘仍三面臨水,有八大河涌。民居沿涌而建,水網密布。祠堂、廟宇,榕樹、水道、小船、砂巖駁岸……這些富有嶺南韻味的傳統水鄉場景,留在許多人的記憶中。“童年時,我從自家門口或窗戶看出去,就能看到河涌里清澈的流水,聞到涌邊飄來的姜花香氣,至今仍回味無窮。”畫家朱勁松回憶說,“那時候,我與小伙伴們的玩樂真的太豐富了,一起在涌邊田間釣蟛蜞,割草養小兔子,撈浮萍喂雞鵝鴨,劃小船撈魚;爬樹摘果,林間捕鳴蟬,下水田摸慈姑蓮藕;當河涌漲潮時跳到流動的河水中自由暢游,當河涌退潮只剩下十幾厘米水深時去河底捉魚捕蟹撈蝦……”

在小橋流水的靜謐間,似水年華在古村悄然改變,瀝滘的河涌變成了道路,2006年,廣州地鐵3號線瀝滘站開通,瀝滘與外界的交通聯系大為便利。

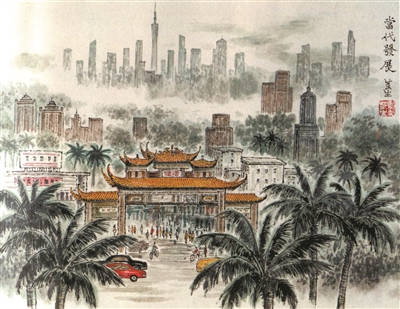

融入大都市的瀝滘,發生了翻天覆地的變化。從廣州東站出發,新中軸線串起中信廣場、體育中心、珠江新城等一系列地標,再跨過珠江,隨后一路向南延伸至瀝滘村、南海心沙島。村民驚喜地發現,從衛氏大宗祠的正門上方可以看到廣州新中軸線地標——廣州塔。20世紀70年代,南海心沙被征用時,村里分到了40個工人指標,全村幾百人抓鬮上崗。當時,為了一個指標,大家都要爭破頭。如今,瀝滘位于新中軸線南段的“黃金”地理位置,“當年抓到鬮當工人的人,反過來羨慕起村民了!”瀝滘經濟聯社負責人回憶說。

瀝滘城中村改造項目自啟動以來,一直備受社會各界的關注與期待。2024年9月10日,首批復建房交房。全新交付的西海茗苑小區,一棟棟高樓相鄰而立,社區道路平坦寬敞,園林景觀優美。“好開心,現場看了都很滿意,待配置一些家電,我們可以在春節前搬進來。”村民袁大哥看到新房后,滿意地對記者說。

根據今年公布的《海珠區后航道服務型制造創新帶產業發展策劃》,海珠區后航道沿線將作為西翼,著力構建以產城融合為特色的發展新引擎,全區形成“一心兩翼四組團”的產業空間格局。海珠區科工商信局有關負責人表示,“一心”為瀝滘生產服務中心,“兩翼”分別為西部產城融合之翼、東部生態創新之翼,“四組團”從西至東依次為廣紙產城融合運營組團、石溪智能制造價值組團、瀝滘專業服務門戶組團和濕地生態創芯制造組團。其中,瀝滘專業服務門戶組團構建面向本土內生企業的“CBD專業服務極核和生產性服務中心”。

行走在瀝滘,若細細留意,便能感到歷史的厚重感,依舊矗立的12座宗祠古跡,講述了瀝滘不同凡響的歷史。根據廣州市城市更新協會的梳理,現在瀝滘村范圍內共有包括不可移動文物在內的歷史建筑36處,它們將被計劃好好地保護起來整飭一番——不用擔心歷史的痕跡會因此消弭,修葺后的歷史建筑將會進行活化,重新煥發新機。“目前,瀝滘村正在全面收集包括老物件、老照片、歷史文獻等在內的歷史信息資料,為日后興建瀝滘村史展覽館做準備。”衛建勛說。千年前,瀝滘村的祖先締造了這片美麗的家園。未來,這座古老村落的悠久歷史、昔日嶺南水鄉的田園牧歌,將在綿長的記憶中世代相傳。

瀝滘村的變化,是傳統古村向現代化城市蛻變的縮影。在這里,古村將煥發新活力,在城市中見煙火,在新中軸見未來。

古祠與高樓相映成趣。

遙望對岸瀝滘,廣州之窗映入眼簾。

36處歷史建筑計劃修繕活化利用

瀝滘村是廣東省廣州市海珠區最大的城中村之一,位于海珠區新城市中軸線南端南部濱水區,北鄰海珠湖、南至珠江后航道、東達華南快速路,屬珠江后航道北岸地區,其規劃總用地151.42萬平方米,建設總量436萬平方米,是海珠區改造面積最大的城中村,面積相當于珠江新城的2/3。

根據廣州市城市更新協會的梳理,現在瀝滘村范圍內共有不可移動歷史建筑36處。其中衛氏大宗祠極有代表性,該建筑規模較大,是海珠區為數不多的明代祠堂建筑,有清乾隆皇帝御賜的嶺南地區最大賀壽屏風。2012年10月,衛氏大宗祠被公布為廣東省文物保護單位。

隨著瀝滘舊村改造步伐的穩步推進,包括衛氏大宗祠在內的36處歷史建筑將有計劃地修繕活化利用,讓千年瀝滘傳統歷史文化與當今時代有機交融。

“春映桃花隔岸紅,夏日荷葉滿田中,秋日丹桂飄香里,冬雪寒梅伴老松。” ——明《衛氏族譜》

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網