從前同屬古番禺 如今同在大灣區(qū) 兩地交往源遠(yuǎn)流長留下共同記憶

珠三角地區(qū)有句俗語:“廣州城、香港地、澳門街”,穗港澳三地同屬嶺南之地,文化同根同源,有著許多共同的記憶。其中,廣州與澳門,都是海上絲綢之路和對外貿(mào)易的重要窗口,在歷史上澳門還一度成為廣州最大的外港。

從19世紀(jì)開始,孫中山、容閎、高劍父、冼星海、紅線女等一大批名人活躍于穗澳兩地,在教育、醫(yī)學(xué)、藝術(shù)等領(lǐng)域作出卓越貢獻(xiàn)。何賢、馬萬祺等已經(jīng)扎根澳門的廣州人,心系桑梓,慷慨捐建學(xué)校、醫(yī)院、橋梁,促進(jìn)家鄉(xiāng)騰飛。今天,兩地上演更為緊密融合的雙城記。穗澳兩地情,一代又一代,代代傳承。

地緣相近 珠水相連

攤開珠江三角洲的地圖,廣州位于珠江三角洲北部頂點(diǎn),澳門位于南端。古時(shí),從廣州到澳門的水路有兩條:一條為珠江內(nèi)河水道,經(jīng)順德、香山(今中山、珠海)前往澳門;一條經(jīng)由珠江口、獅子洋、伶仃洋一線前往澳門。這兩條水道將廣州和澳門連成一體,通江達(dá)海。

一南一北珠水連

秦時(shí)就同屬一地

大約在五六千年前,如今的珠三角一帶是以廣州為頂點(diǎn)的漏斗狀大海灣,俗稱廣州溺谷灣。基底露出水面的部分,成為小島和山丘。今日之澳門,在當(dāng)時(shí)也只是孤懸于海上的小島。珠江攜帶的泥沙不斷在珠江入海口處堆積,日積月累,在陸地與小島間形成一道沙堤,小島遂與珠三角陸地相連,成了半島。據(jù)《澳門“蓮”系地名考》記載,澳門蓮花山突起狀如蓮花盛開,而這道沙堤使得蓮花山和陸地相連,恰似這朵巨型蓮花的花梗,故被稱作“蓮花莖”。古時(shí)的蓮花莖,是一條狹長的石壆,“徑十里,廣五六丈”。屈大均曾在《澳門其三》中說:“路自香山下,蓮莖一道長。”明清時(shí)期,官府在這里設(shè)置關(guān)閘。滄海桑田,古時(shí)的蓮花莖今天已成了關(guān)閘馬路。

歷史上,穗澳兩城曾同屬一地。公元前214年,秦統(tǒng)一嶺南,并設(shè)立桂林、南海、象等三郡。其中,南海郡下轄番禺、博羅、四會(huì)、龍川四縣,今天的廣州與澳門都在古番禺境內(nèi)。此后,隨著歷代政府在嶺南行政設(shè)置上的變化,澳門的隸屬也多次改變。宋代紹興年間,朝廷將南海、番禺、新會(huì)和東莞四縣各劃出一部分,建立香山縣。今中山、珠海、澳門均屬香山縣,歸屬廣州府,直至近代。

珠三角水網(wǎng)密布,正是由于水陸相連的便利,澳門和珠三角其他地方的居民自古交往密切。明代有“粵民僑寓澳門,人數(shù)眾多……南、番、香、順等縣,商民往來省澳者,何止數(shù)萬?往往兩地置產(chǎn),兩地行商”的記載。

“廣州諸舶口,最是澳門雄”

外商澳門“住冬”堪稱“大遷徙”

澳門古稱濠鏡。清初大儒屈大均說,“澳”是舶口的通稱,濠鏡澳南北有兩山對峙,形如澳之門,所以又有澳門之稱。

澳門三面臨海,航行便利,是古時(shí)對外貿(mào)易的天然門戶。明嘉靖十四年(1535年),廣州市舶司遷到澳門,澳門正式開埠,對外貿(mào)易更加繁榮。大量絲綢、茶葉等中國貨從全國匯聚廣州,再經(jīng)澳門轉(zhuǎn)銷世界各地。

澳門也從一個(gè)漁村,漸漸變成世界矚目的繁盛商港。明萬歷年間,江浙文人葉權(quán)在游覽廣州后大發(fā)感慨:“商賈聚集,兼有夷市,貨物堆積,行人肩相擊。”在游澳門后,他又寫道:“數(shù)千夷團(tuán)聚一澳,雄然巨鎮(zhèn)。”萬歷十九年(1591年),湯顯祖從廣州行船到澳門,目睹了此地盛景后賦詩一首:“不住田園不樹桑,珴珂衣錦下云檣。明珠海上傳星氣,白玉河邊看月光。”詩句描述了他在澳門街頭看到的人們穿著華麗、佩戴珠玉,連江河大海都染上了珠光寶氣,可見澳門之繁華。

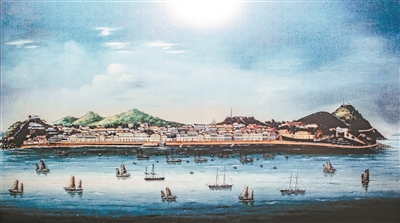

清代畫作里的澳門南灣外港洋面,江上亦見帆影簇簇。

清代,廣州成為中國對外貿(mào)易中心,穗澳兩地商貿(mào)往來更為緊密。清康熙二十四年(1685年),清政府在廣州設(shè)置粵海關(guān),取代過去的市舶司,又設(shè)澳門關(guān)部行臺(tái)(總口),作為粵海關(guān)的征稅總口之一,下轄大碼頭、南灣、關(guān)閘和娘媽閣四個(gè)小口。當(dāng)時(shí),外國商船不能直接開到廣州貿(mào)易,來廣州前,得先到澳門辦理通行證,雇傭引水員引導(dǎo)進(jìn)入廣州。據(jù)清人梁廷枏著《粵海關(guān)志》記載,外國商船前往廣州貿(mào)易,“至夷船到口,即先報(bào)澳門同知,給予印照,注明船戶姓名,守口員弁驗(yàn)照放行”。從乾隆十四年(1749年)至道光十七年(1837年),澳門總口每年征銀29600兩,為粵海關(guān)轄下眾口之冠。難怪屈大均說:“廣州諸舶口,最是澳門雄。”

清代畫作里的廣州城市景觀,但見江上船來船往,十分繁華。

1759年,根據(jù)兩廣總督李侍堯的進(jìn)呈,乾隆皇帝下達(dá)手諭,外國商人在非貿(mào)易季(10月到次年3月)必須離開廣州,或返國,或遷居澳門。自此,活躍在廣州的外國商人,夏季在十三行貿(mào)易,冬季到澳門居住(稱為“住冬”)。

按照當(dāng)時(shí)的規(guī)定,外商到澳門“住冬”,只能走珠江內(nèi)河水道。人們用“上省”指代從澳門前往廣州,用“下澳”指代從廣州前往澳門,來往廣州和澳門之間便被稱為“上省下澳”。如此稱呼,或許是因?yàn)閺陌拈T前往廣州要逆流而上,從廣州前往澳門則是順流而下。

外商“住冬”要半年之久,所帶之物,除了衣服、食物、餐具等生活用品外,還有重要的賬簿和文件,帶不走的白銀則委托信譽(yù)度高的行商代為保管。照顧他們生活的仆役、廚師等也隨船前往。如果加上水手,“住冬”船隊(duì)常有15至20艘船。有時(shí)候,還有一艘專門搭載乳牛的船只,每天為外商提供鮮奶。美國商人亨特多次親歷澳門“住冬”。他說,“住冬”就像是一次興師動(dòng)眾的大遷徙。每年外商“住冬”前夕,廣州十三行夷館外的江面上就會(huì)聚集很多快艇。仆役和工人把一箱箱行李搬運(yùn)上船,在收到粵海關(guān)發(fā)出的批準(zhǔn)文書后,就鳴笛“下澳門”。當(dāng)再次看到漂洋過海而來的商船停靠在澳門附近時(shí),外商們就意識(shí)到新的貿(mào)易季來臨了,于是又紛紛以同樣的方式“上省城”,回到廣州十三行。外商在澳門“住冬”,一直持續(xù)到19世紀(jì)40年代廣州“一口通商”終結(jié),成了兩地一段特殊的商貿(mào)記憶。

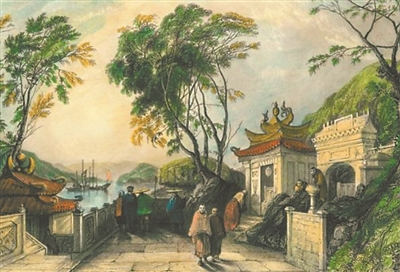

清代畫作里的澳門景色

人緣相親 文化同源

20世紀(jì)80年代,意大利導(dǎo)演馬里奧·戈東尼來到中國,拍攝電視劇《馬可·波羅》。馬里奧·戈東尼驚奇地發(fā)現(xiàn),400多年前,一位叫利瑪竇的意大利人,在意大利鮮為人知,在中國卻幾乎家喻戶曉,他為中國帶來西方科技、幾何、地圖等新鮮事物。利瑪竇的中國之行就始于澳門,并在廣州留下足跡。相傳,第一張世界地圖、第一架鋼琴都是利瑪竇從澳門帶入的。19世紀(jì),外國人馬禮遜在廣州編撰《華英字典》,又在澳門當(dāng)翻譯長達(dá)25年。這一時(shí)期,外國傳教士還在廣州創(chuàng)辦格致書院(嶺南大學(xué)前身)、培道女學(xué)校(今廣州七中前身)等新式學(xué)堂。20世紀(jì)初,格致書院遷至澳門,后又遷回廣州今中山大學(xué)康樂村校址。培道女學(xué)校遷至澳門盧家花園,1946年才遷回廣州。培道女學(xué)校返穗復(fù)校時(shí),部分師生留在澳門,成立了澳門培道中學(xué),這所學(xué)校延續(xù)至今。

與經(jīng)貿(mào)往來相比,利瑪竇、馬禮遜等人帶來的文化交流,影響更為深遠(yuǎn)。在穗澳大地孕育出容閎、孫中山、高劍父、冼星海、紅線女等一大批活躍兩地、睜眼看世界的風(fēng)云人物和藝術(shù)大家,共創(chuàng)嶺南文化輝煌,共續(xù)穗澳兩地情。

容閎澳門開眼界 留美幼童廣州集訓(xùn)

有“中國留學(xué)生之父”之稱的容閎,于道光八年(1828年)出生于廣州府香山縣。7歲時(shí),他便跟隨父親來到澳門,就讀于馬禮遜學(xué)校,這是中國第一所西式學(xué)堂。接受了中西方兩種文化滋養(yǎng)后,容閎眼界大開,對世界有特別的向往。校長布朗回國時(shí),準(zhǔn)備帶上幾名中國學(xué)生,容閎積極響應(yīng)。

位于二沙島的容閎雕像

1847年1月,容閎、黃寬、黃勝三位廣府少年跟著布朗從廣州黃埔港出發(fā),去往海外,成了中國第一批留學(xué)生。在國外,容閎接觸了近代西方先進(jìn)科技,發(fā)奮圖強(qiáng)。1854年,他從耶魯大學(xué)畢業(yè)時(shí)留下贈(zèng)言:“大人者,不失其赤子之心。”這也是他一生心路歷程的寫照。畢業(yè)后,容閎毅然回國。央視紀(jì)錄片《容閎》里有這么一幕:當(dāng)航船靠近中國香港時(shí),中國引水員上船領(lǐng)航,船長請容閎與中國同鄉(xiāng)溝通,容閎突然發(fā)現(xiàn)自己竟開不了口,連沙灘、暗礁等詞語都不會(huì)用中文說,惹得大家哈哈大笑。回家見過母親后,容閎立即來到廣州,惡補(bǔ)了半年的漢語。

懂英語,又有國外生活經(jīng)歷,容閎被“獵頭”盯上了,有人甚至開出300兩白銀的月薪。當(dāng)時(shí)朝廷一品大員的年俸銀也只有180兩。但容閎都婉言謝絕了。從在澳門接觸西方教育開始,容閎就立志“教育救國”。回國后,他利用參與洋務(wù)運(yùn)動(dòng)的機(jī)會(huì),多次向曾國藩、李鴻章、丁汝昌等倡議“政府宜選派穎秀青年,送之出洋留學(xué)”。1871年,曾國藩和李鴻章向同治帝上書,計(jì)劃從各省選出120名幼童出國留學(xué)。當(dāng)年9月,這份計(jì)劃獲得清廷批準(zhǔn)。

當(dāng)時(shí),通過科舉考取功名、投身仕途,仍然是人們眼里的第一等出路,出洋留學(xué)被認(rèn)為是個(gè)苦差事,很多人根本不愿送自家孩子出國。招生之初,報(bào)名者寥寥無幾,容閎只好將招生重點(diǎn)放在廣東。這些地方的家庭思想相對開放,對西方文化更加包容,家國情懷濃厚。最后,他招了30名幼童,其中廣東籍的學(xué)生占了24名。幼童出國留學(xué)需要家長簽字,廣州幼童詹天佑的父親就在保證書上寫道:詹天佑被政府送到外國學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù),他學(xué)好了,就一定聽從中國的差遣,不會(huì)留在外國另謀生路。生老病死,各安天命。

清政府在廣州設(shè)立了“留美幼童英語先修班”(今廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)前身),官選幼童在這里完成短期的英語集訓(xùn)后,就出國深造。1872年,第一批幼童出國。

澳門是容閎學(xué)業(yè)的起點(diǎn),而他促成的中國早期公派留學(xué)生則從廣州等地起航。大部分留美幼童成了中國走向現(xiàn)代化的先驅(qū):詹天佑成為“中國鐵路之父”,蔡紹基成為天津北洋大學(xué)堂總辦,鐘文耀先后在馬德里和馬尼拉等地任外交官,后進(jìn)入鐵路界,擔(dān)任滬寧鐵路和滬杭鐵路的總辦……正如歷史學(xué)家李喜所所說,容閎開創(chuàng)了中國官派留學(xué)的先河,推進(jìn)了中國人走向世界的進(jìn)程。

孫中山穗澳懸壺濟(jì)世 成中西醫(yī)結(jié)合奠基人

20世紀(jì)初,在去往日本的船上,容閎遇到了同鄉(xiāng)孫中山。兩人一見如故,孫中山贊容閎“聲望素著,富新思想”,容閎則稱孫中山“寬廣誠明,有大志”。孫中山先生是中國民主革命的偉大先驅(qū),鮮為人知的是,他還曾是聞名穗澳的大名醫(yī),被譽(yù)為中西醫(yī)結(jié)合的奠基人,后來才轉(zhuǎn)向“醫(yī)國”大業(yè)。澳門理工大學(xué)教授林發(fā)欽說:“澳門是孫中山走向世界的門戶。”孫中山自己也曾說:“懸壺于澳門、羊城兩地以問世,而實(shí)則為革命運(yùn)動(dòng)之開始也。”

孫中山年輕時(shí)入讀廣州博濟(jì)醫(yī)院(今中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院)南華學(xué)堂,這是中國最早的西醫(yī)學(xué)校。當(dāng)時(shí),博濟(jì)醫(yī)院禁止男生到產(chǎn)房實(shí)習(xí),孫中山對嘉約翰院長說:“學(xué)生畢業(yè)后行醫(yī)救人,遇有產(chǎn)科病癥也要診治,應(yīng)當(dāng)改變這種不合理的規(guī)定。”嘉約翰采納了他的建議。從此,中國有了第一批婦產(chǎn)科男醫(yī)生。

1887年,孫中山從廣州考入香港西醫(yī)書院。學(xué)醫(yī)期間,他經(jīng)常往返香港及家鄉(xiāng)。有一次,他途經(jīng)澳門時(shí),應(yīng)鏡湖醫(yī)院總理事邀請,為一紳商久病不愈的家屬診病,藥到病除,鏡湖醫(yī)院對孫中山的才華大加贊賞。孫中山畢業(yè)時(shí),被鏡湖醫(yī)院“破格”聘用為義務(wù)醫(yī)師,成了澳門第一位華人西醫(yī),這也是鏡湖醫(yī)院設(shè)置西醫(yī)的開端。之所以說“破格”,是因?yàn)殓R湖醫(yī)院是當(dāng)時(shí)澳門最大的華人慈善醫(yī)院,只采用中醫(yī)治療。雖然學(xué)的是西醫(yī),但孫中山推崇中西醫(yī)結(jié)合。剛到澳門時(shí),他就向鏡湖醫(yī)院借款2000銀圓,自辦“中西藥局”。他每日在鏡湖醫(yī)院義診兩小時(shí),不收酬勞診金,還向患者贈(zèng)醫(yī)施藥。澳門人稱其為“神乎其技”“大國手”,不僅華人前來求診,就連外國人也來找孫中山治病。當(dāng)時(shí)坊間盛傳:“孫君妙手能回春,中西合璧已通神。”有一次,孫中山用西醫(yī)手術(shù)幫病人取出一個(gè)結(jié)石,足足有一個(gè)雞蛋那么大,大家看到后非常驚訝,連他的老師康德黎都稱贊說:“診斷明確,手術(shù)熟練而又敏捷。”

1893年春,孫中山將澳門中西藥局“搬”到了廣州西關(guān)冼基路,冠名“東西藥局”,并邀請名醫(yī)尹文楷擔(dān)任助理診務(wù)。孫、尹二人搭檔,一時(shí)被譽(yù)為“杏林雙幟”。冼基路地處十三行附近,這條約三百米長的巷子曾聚集了20多家醫(yī)館,是名副其實(shí)的“中醫(yī)街”。孫中山到冼基路后,給自己定下兩條規(guī)定:上午10點(diǎn)到12點(diǎn)為贈(zèng)醫(yī)時(shí)間;出診期間,不論難癥急癥,診金隨意。曾有一個(gè)牙患病人,各處投醫(yī)無效,來找孫中山。孫中山手到病除,還不收診金。這個(gè)患者為報(bào)答恩情,便在廣州的報(bào)紙上刊登鳴謝啟事,一時(shí)傳為佳話。如今,西關(guān)冼基路成了社區(qū),社區(qū)內(nèi)孫中山“天下為公”的字樣特別顯眼。

在廣州、澳門等地行醫(yī)期間,孫中山目睹底層民眾的疾苦以及晚清政府的無能,深感“醫(yī)術(shù)救人,所濟(jì)有限”,決心改“醫(yī)人”為“醫(yī)國”。1894年,孫中山走出廣州冼基路,踏上了“醫(yī)國”之路。

高劍父紅線女穗澳聞名 成就雙城藝術(shù)傳奇

踏上“醫(yī)國”之旅的孫中山,常年在廣州、澳門及海外活動(dòng)。有一次,孫中山在日本遇到了曾在澳門學(xué)畫的廣州人高劍父。辛亥革命后,高劍父與高奇峰、陳樹人一起,折衷中西,用筆墨描繪現(xiàn)實(shí),使嶺南畫派成為20世紀(jì)中國畫壇的三大流派之一。

高劍父的“雙城記”頗有傳奇色彩。他出生于廣州,14歲時(shí)跟居廉學(xué)中國畫。當(dāng)時(shí),居廉門下有一個(gè)學(xué)生,名叫伍德彝,比高劍父年長十五歲。伍家為十三行富商之后,家中藏品豐富。高劍父向伍德彝行師徒之禮,得以有機(jī)會(huì)住進(jìn)伍家萬松園,幾乎閱盡伍家藏品。其間,他還結(jié)識(shí)了伍家在澳門經(jīng)商的伍漢翹。正是在伍漢翹的資助下,高劍父來到澳門格致書院(嶺南大學(xué)前身)讀書,在這里第一次接觸到西洋畫,并萌發(fā)了改革中國傳統(tǒng)畫的想法。他曾嘗試把汽車、飛機(jī)等新鮮事物納入繪畫,一度被守舊派視為“大逆不道”。然而,新的畫風(fēng)擁有強(qiáng)大的生命力,學(xué)習(xí)的人越來越多。20世紀(jì)二三十年代,高劍父買下位于今廣州象崗山的一棟大宅,聚徒講學(xué),取名“春睡畫院”,寓意淡泊明志、寧靜致遠(yuǎn)。春睡畫院堪稱嶺南畫派的搖籃,在全盛時(shí)期聚集了120多人,關(guān)山月、趙少昂、黎雄才等一批名家都在其中。

高劍父學(xué)中國畫在廣州起步,學(xué)西洋畫則發(fā)端于澳門,其開創(chuàng)的嶺南畫派,又興盛于穗澳兩地。抗戰(zhàn)時(shí)期,嶺南藝人紛紛到澳門避難,高劍父也把春睡畫院搬到了澳門。當(dāng)時(shí)的澳門畫壇,有從廣州來的關(guān)山月、方人定,有旅居澳門的張谷雛、陳公廉,還有往返于穗港澳之間的黎葛民、羅落花等名家。他們秉承藝術(shù)救國的理念,創(chuàng)作了《三山半落青天外》《黃雀在后》等大量作品,抒發(fā)救國救民之心志。

這種來自穗澳兩地的吶喊,因冼星海的《黃河大合唱》等作品響徹全國。冼星海祖籍廣州,出生于澳門。抗戰(zhàn)期間,他以音樂為武器,創(chuàng)作了大量救亡歌曲,激發(fā)中國人的斗志。為紀(jì)念這位“穗澳之子”,澳門建了冼星海紀(jì)念館、冼星海大馬路,廣州建了星海音樂廳、星海音樂學(xué)院。

陽光下的星海音樂廳與冼星海雕像

與高劍父、冼星海一樣,用藝術(shù)將穗澳兩地緊密相連的還有粵劇名伶紅線女。有人說,有海水的地方就有華人,有華人的地方就有粵劇,有粵劇的地方就能聽到紅線女的聲音。其實(shí),這一切都肇始于80多年前紅線女在澳門的第一次登臺(tái)演出。紅線女出生于廣州西關(guān),家境殷實(shí)。抗戰(zhàn)時(shí)期,紅線女一家遷到澳門,日子過得艱難。為了貼補(bǔ)家用,父母只好讓她拜師學(xué)藝。1939年春節(jié),紅線女以“小燕紅”的藝名首次在澳門清平戲院登臺(tái),出演粵劇《六國大封相》中的提燈宮女,粵劇生涯就此開啟。入行70多年,紅線女所創(chuàng)立的紅腔和紅派表演藝術(shù)代表粵劇當(dāng)代旦角藝術(shù)的最高成就。如今,斯人雖已逝,但廣州和澳門的文化藝術(shù)界人士依然懷念這位大師。

穗澳融合 共創(chuàng)榮光

與紅線女等同時(shí)期從廣州前往澳門的,還有何賢、馬萬祺等人。后者最終扎根澳門,成為當(dāng)?shù)剡尺屣L(fēng)云的政商名流。

何賢、馬萬祺等一大批愛國愛家的澳門名人紛紛為穗澳兩地的發(fā)展奔走四方。今天的洛溪大橋、番禺賓館等都訴說著他們心系桑梓的情懷。

慷慨捐資修路建橋樂善好施

何賢馬萬祺心系家鄉(xiāng)留美名

何賢的故鄉(xiāng)在廣州番禺石樓鎮(zhèn)。他早年當(dāng)過學(xué)徒、掌柜,走南闖北,抗戰(zhàn)時(shí)期移居澳門,為當(dāng)?shù)孛癖娊鉀Q了諸多生活難題,澳門人開辟了一條“何賢紳士大馬路”來紀(jì)念他。馬萬祺出生于廣州荔灣南岸村,后扎根澳門,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn),受到廣泛好評和尊重。

20世紀(jì)50年代,廣州糧食等物資緊缺。何賢和馬萬祺通過多種渠道,籌措大量的糧食、五金、汽油等物資,想辦法運(yùn)回廣州等地,解決了很多人的吃飯等問題。他們經(jīng)常趁參加廣交會(huì)的機(jī)會(huì),了解鄉(xiāng)親們的困難和需求。為了家鄉(xiāng)的發(fā)展,他們出錢出力,將化肥、拖拉機(jī)、發(fā)電機(jī)、農(nóng)藥等贈(zèng)送給鄉(xiāng)親。

20世紀(jì)70年代末80年代初,改革開放剛剛起步,廣州番禺雖地處珠三角的幾何中心,但交通不便,發(fā)展較為緩慢。有一次,何賢與霍英東(著名港商,祖籍廣州番禺)參加完廣交會(huì)后,到番禺尋根問祖。17公里的路程,要經(jīng)過洛溪、大石等渡口,足足花了4個(gè)小時(shí)。兩人在洛溪渡口吃豆腐花等待渡船過江時(shí),看著眼前排隊(duì)的長龍,感慨萬分:如果沒有一座橋,跨越珠江,連通兩岸,家鄉(xiāng)很難發(fā)展。兩人一拍即合,又拉上兄長何添,捐資籌款,與當(dāng)?shù)卣坏澜ù髽颉?/p>

1984年10月,在瀝滘水道和丫髻沙島之間,橫跨珠江的洛溪大橋破土動(dòng)工,4年后完成合龍。橋梁總長1.91千米,北接海珠島,南接洛溪島,鉆石形的主塔優(yōu)雅美觀,從下至上的曲線變化給人蓬勃發(fā)展、積極向上的感受。大橋通車的那一天,人行道上擠滿了群眾。通車典禮結(jié)束后,很多人跟在長長的車隊(duì)后面,從大橋的這一端走到那一端,感慨萬千。

洛溪大橋

在何賢、馬萬祺的帶動(dòng)下,生活在境外的廣府人紛紛出錢出力。僅在番禺一地,此后十年間受捐建的學(xué)校、橋梁超過70所(座),還有數(shù)不清的賓館、醫(yī)院等。何賢之孫何敬麟曾表示,在他記憶中,祖父總說:“如果沒有國家,就沒有今天的我們,我們只是比別人幸運(yùn)。在有一些資源的時(shí)候,回饋?zhàn)鎳⒒仞伡亦l(xiāng)是理所當(dāng)然的。”

雙城緊密交融心心相連

青年人乘風(fēng)破浪正當(dāng)時(shí)

洛溪大橋通車30年后,跨越伶仃洋的港珠澳大橋猶如一個(gè)美麗的蝴蝶結(jié),將香港、澳門與珠三角連為一體。港車北上、澳車北上,天塹變通途,穗澳兩地勠力同心、相助相親、優(yōu)勢互補(bǔ),聯(lián)系更為緊密。澳門隨處可見廣州人,他們旅游購物、工作學(xué)習(xí)……廣州隨處可見澳門人,他們在這里學(xué)習(xí)、工作、生活。徐嘉莉是眾多在廣州追夢的澳門青年代表。

在接受記者采訪時(shí),徐嘉莉正要從廣州飛往國外,參加業(yè)務(wù)交流。說起在廣州的生活,徐嘉莉有很多感慨。早在1995年,徐嘉莉的父母到廣州創(chuàng)業(yè),留下年僅13歲的她獨(dú)自在澳門生活。從澳門大學(xué)畢業(yè)后,徐嘉莉先后赴法國和英國深造。2006年10月,她第一次來到廣州,從此與廣州結(jié)緣。在廣州,她收獲了令人羨慕的愛情、家庭和事業(yè)。但她并不滿足于此,又于2012年至2015年間在廣州暨南大學(xué)攻讀博士學(xué)位。“舉行博士畢業(yè)典禮的時(shí)候,我已經(jīng)懷孕七個(gè)多月了,等于是兩代人一起畢業(yè)。”此后,徐嘉莉在廣州創(chuàng)辦和諧心理咨詢公司,用自己的專業(yè)知識(shí),幫助青少年解決心理問題。

從第一次來廣州至今,徐嘉莉經(jīng)常往返穗澳兩地,上演新雙城記的故事。在她心中,粵港澳大灣區(qū)充滿了活力與希望。“我親眼看到粵港澳大灣區(qū)的快速發(fā)展,我們這些在廣州工作、生活的港澳人士也得到很多政策上的優(yōu)惠和支持。”

近年來,廣州已成為港澳青年的追夢地。天河區(qū)港澳居民服務(wù)中心主任林惠斌表示,港澳青年對廣州有很大的熱情,“《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》出臺(tái)的時(shí)候,廣州只有幾個(gè)港澳雙創(chuàng)基地,但現(xiàn)在已經(jīng)有大大小小100多個(gè),未來肯定還會(huì)有越來越多的港澳青創(chuàng)項(xiàng)目落地。”林惠斌說,這幾年,不僅年輕人熱衷來廣州學(xué)習(xí)、創(chuàng)業(yè),其他年齡段的港澳人士也喜歡來這里旅游、生活。林惠斌如今的工作不只聚焦年輕人,還覆蓋了兒童、老人、旅行者等。“工作會(huì)更復(fù)雜、更細(xì)致。但我們相信,未來服務(wù)的對象會(huì)越來越多,成就會(huì)越來越大。”

不住田園不樹桑,珴珂衣錦下云檣。明珠海上傳星氣,白玉河邊看月光。——湯顯祖

舶口三巴外,潮門十字中。魚飛陰火亂,虹斷瘴云通。洋貨東西至,帆乘萬里風(fēng)。——屈大均

覆路榕陰接海堤,望洋東轉(zhuǎn)望洋西。馬蛟石上看潮立,十萬軍聲戰(zhàn)水犀。——丘逢甲

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)