自古以來,粵地就有“好歌”之民俗。廣州史上記載的第一座祠堂,開建于西漢時期,就和一位歌手有關。從古樸典雅的南音到,被譽為“廣州情歌”而名揚海外的粵謳,再到風靡全球的粵語歌,粵歌始終保持著既獨具一格,又包容四海的藝術魅力和文化特色。這種多元魅力,既體現在它磅礴激昂的家國情懷與英豪俠義之氣中,也展現在它細膩動人的兒女情長、市井諧趣里,雅俗融合,動人心弦。作為時代的見證者,粵歌不僅是歷史的注腳,也是人們情感的寄托,跨越了時空的界限,成為全球華人共同的記憶和情感紐帶。

粵俗好歌

在南粵大地上,歌聲如同一條古老的河流,訴說著千年的故事。歷史長河里,中原的古樂、昆弋的牌子曲、江南的婉約小曲、小調,飛越千山萬水,與嶺南本土音樂相遇,共同譜寫了南粵音樂的傳奇。明清時期,木魚、龍舟、南音、粵謳等粵調說唱藝術構建了豐富多彩的音樂文化景觀。

西漢張買開“風雅”之先 本土音樂融合外來文化

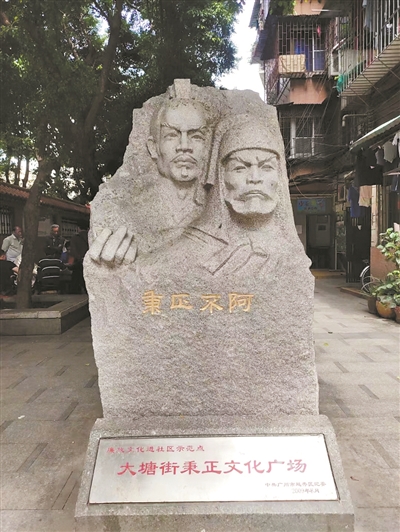

熙熙攘攘的中山四路上,隱藏著一條寧靜的小街,街角矗立著一座不起眼的雕像,上面刻有兩位古人的面容。這座雕像背后隱藏著一段古老的記憶。1800年前,這里有一座秉正祠——廣州文獻記載中最早的一座祠堂。這座祠堂所紀念的正是第一位在廣州歷史上留下濃墨重彩的詩人和“歌星”——張買。這樣的歷史記憶,在全國獨一無二。

張買的父親張戊是廣東歷史上赫赫有名的猛將,他追隨劉邦平定天下,被封為“越騎將軍”。他的兒子張買精于詩歌和音律,屈大均稱他“開吾粵風雅之先”。

據《百越先賢志》記載,張買“侍游苑池,鼓棹為越謳,時切諷諫”。也就是說,張買陪漢惠帝劉盈在皇苑劃船游樂時,唱起了自己改編的廣東民歌,歌詞針砭時弊,使漢惠帝有所感悟,被奉為佳話。

一方水土養一方人,歌為土“風”。南粵大地河網交錯,人們說話抑揚頓挫、自帶音律、明朗悅耳。“以船為家,以河海為依托”的生活環境孕育了木魚歌、龍舟歌、咸水歌等具有濃郁鄉土氣息的民歌。經歷歲月洗禮,外地音樂文化(包括中原古樂、昆弋牌子曲、江南小曲、小調等)傳入珠三角后,受本土語言、風俗、人文、自然地理環境的影響,與本土音樂文化悄然融合。

秉正街上的張買父子雕像。

木魚龍舟通俗歌 古樸優雅為南音

屈大均《廣東新語》記載:“粵俗好歌,凡有吉慶,必唱歌以為樂。”說到粵歌的妙處,則是“唱一句,或延半刻,曼節聲長,自回自復,不肯一往而盡,辭必極其艷,情必極其至,使人喜悅悲酸而不能已已”。

明清時期,木魚、龍舟、南音、粵謳等粵調說唱在嶺南空前繁榮,民間樂社、八音班等紛紛涌現。它們是嶺南民俗的風情畫卷,是粵語藝術的留聲機,至今對粵語文學及廣府人的日常生活有著深遠影響。

木魚歌是粵調說唱之始,與之類似的說唱形式可追溯至唐代。當時,變文、佛教寶卷流入嶺南,與本土民歌結合,漸漸形成了特殊的粵調說唱文學體例,即木魚歌的雛形。

木魚書就是木魚歌的歌本。目前能考證到的最古老的木魚書是明代殘本《花箋記》,出版于1600年,現藏于英國牛津大學圖書館。木魚歌以琵琶、三弦琴或低音敲擊類樂器伴奏,似說似唱,娓娓道來。

說到龍舟歌出現的時間,目前尚未發現文獻記載。據傳,順德龍江有一個賣唱度日的破落公子。他自制一副小鑼鼓,掛在胸前,手提木雕龍舟,邊唱邊敲,曲調如“短調木魚”,亦稱龍舟歌。

現在,學者們普遍認為,明清時期,木魚書發展到一定階段,就形成了兩種風格。篇幅精短、唱詞通俗、平民化的,就發展成龍舟歌。體例工整、文辭優雅、有詩詞古風的,就發展為南音。此前的木魚歌、龍舟歌帶有濃厚的順德、東莞、臺山等地的鄉音。廣東南音則是用正宗羊城白話演唱的,傳播起來更為方便。吸引了更多寫手、歌者和聽眾,一時佳作迭出。南音使廣府說唱文學走向成熟,達到藝術的巔峰。

早期唱南音的多是街頭賣唱的盲眼藝人。這類南音被稱為“地水南音”,以苦喉著稱,低沉滄桑,如泣如訴,令人聽來蕩氣回腸。《客途秋恨》《嘆五更》《今夢曲》為代表作品。南音生動記錄了清末與民國時期廣東的社會生活形態,被嶺南文化學者譽為音樂版的廣州《清明上河圖》。

“涼風有信,秋月無邊……” “今日天各一方難見面,是以孤舟沉寂晚景涼天。你睇斜陽照住個對雙飛燕,獨倚篷窗思悄然。”香港電影《胭脂扣》中如花唱的這首曲,正是20世紀二三十年代“地水南音”的經典名曲《客途秋恨》。百年來,白駒榮、杜煥、新馬師曾、阮兆輝等不同時代的粵曲名伶先后演唱過《客途秋恨》,并在香港被三度拍成電影,此曲可謂家喻戶曉。

招子庸著《粵謳》最銷魂 “廣州情歌”名揚海外

金沙洲橫沙村的招氏大宗祠內懸掛著一塊牌匾,為招子庸在山東濰縣任知縣時由當地百姓所贈。招子庸,這位被百姓譽為“民之父母 不愧青天”的清代文學家和官員,與粵謳緣分匪淺,成了粵歌歷史上的一段傳奇。

“解心”成為粵謳代名詞

時光的指針撥回到200多年前,廣州繁華不亞于蘇杭。彼時珠江上花舫云集,月圓人靜燈闌后,女子彈唱粵謳感懷身世,聞者銷魂蕩魄。

招子庸才華橫溢,善騎射,曉音律,工詩文,精繪畫,尤擅長繪蘭竹。康有為曾說他的畫作“奇妙雋逸,不必與可”。

招子庸的青年時代恰是清代廣州最繁華安定的時期。他風流豪爽,常以一葉扁舟來往橫沙和廣州城之間,攜友聽曲、寫曲,好不愜意。

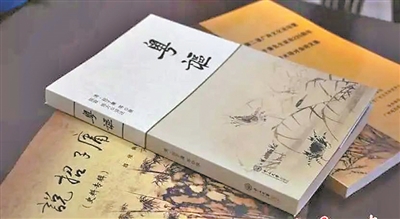

1828年,招子庸搜集了121首曲目,編著了第一本粵謳曲詞集《粵謳》(也印作《越謳》)。古代“粵”“越”相通,故而有此書名。粵謳并非招子庸首創,但招子庸將民間歌曲與文學藝術結合了起來,又增加了許多粵語口語、俗語,以輕妙音律嵌入跌宕多姿的文學修辭,兼敘兼議、唱詞比南音通俗,抒情敘事更易入心。

招子庸創作的《粵謳》具有濃烈的地域文化色彩。

《粵謳》以一曲《解心事》開篇,有“苦海茫茫,多數是命蹇。但向苦中尋樂,即是神仙”之句。自此,“解心”成了粵謳的代名詞。

傳說招子庸與歌女秋喜的愛情是其創作粵謳標志性作品《吊秋喜》的起源。招子庸上京會試時,秋喜被逼投江自盡。招子庸聞訊,一字一淚寫下《吊秋喜》:“青山白骨唔知憑誰祭?衰楊殘月空聽嗰只杜鵑啼……諗下從前恩義,講到銷魂兩個字,共你死過都唔遲。”曲調沉郁凄婉,連黃遵憲也感慨地說:“唱到招郎吊秋喜,桃花間竹最魂消!”

這幅清代畫作反映了歌女在彈唱的場景。

粵謳之大雅在于不避俗

招子庸成就了粵謳,粵謳也成就了招子庸。招子庸的大雅,正在于不避俗。粵謳經他集大成后,在木魚、龍舟、南音等說唱體裁的基礎上,把廣府說唱藝術推向了一個更成熟、更瑰麗的階段。

1841年,招子庸因受牽連被罷官,6年后病逝于家鄉。此后,許多文人開始創作粵謳。清末民初,在廣東進步報刊上,粵謳成了文人啟蒙民眾的武器。其中,清末外交家廖恩燾創作的《新粵謳解心》,一改原粵謳的婉約風格,從書寫風月情事轉而變成書寫時代風云,剛健豪邁。梁啟超認為,廖恩燾創作的粵謳“芳馨悱惻,有離騷之意……皆絕世妙文”。

百年來,粵謳如同現在的流行音樂一般,被粵港澳的百姓傳唱。粵謳不但在粵語地區流行,還一度名揚海外。

1904年,英國人金文泰將《粵謳》一書譯成英文,在英國出版,名為《粵語情歌》(Cantonese Love Songs)。他認為,粵謳與古代希伯萊情歌一樣,有不朽的價值。

《粵謳》以粵語入曲,具有濃烈的地域文化色彩,在中國民間文學史上占有重要地位,歷來有不少專家學者為之著迷。著名文學史家鄭振鐸稱贊招子庸是“最早的大膽地從事把民歌輸入文壇的工作者”,“好語如珠,即不懂粵語者,也為之神移”。

在歲月的長河里,木魚歌、龍舟、南音、粵謳等廣府說唱藝術的繁榮,為粵劇、粵曲的發展提供了養分。

流金歲月

時光流轉,20世紀50年代,粵語流行歌如同新生的花朵,在香港出現。這些歌曲承前啟后,既繼承了粵曲的傳統精髓,又融入了時代流行元素,更加貼近大眾的審美。新興粵語歌不僅繁榮了香港樂壇,也影響了廣東樂壇的發展。嶺南文化的開放包容和敢為人先的精神特征,讓廣東流行音樂闖出了無數個“第一”,為流行音樂注入了新的活力和靈感,開啟了內地乃至整個華語樂壇的新篇章。

繼承傳統又多有創新 粵語歌風靡大江南北

“萬里長城永不倒,千里黃河水滔滔”“滄海一聲笑 滔滔兩岸潮”……全國政協委員、中國美術家協會理事舒勇是粵語歌的愛好者。他至今記得,三四十年前,湖南大街小巷都有人哼唱粵語流行歌曲。就算一句粵語也聽不懂的人,也能被這些歌曲所感染,哼唱出其中的旋律。

20世紀五六十年代,新一類粵語歌開始在香港出現。這些新興歌曲在繼承粵曲傳統的基礎上,進行了許多創新。它們通常比粵曲更短,采用了更自然的發聲唱法,使歌曲聽起來更親切自然。此外,人們還開始使用西方樂器進行歌曲伴奏,為粵語歌注入了新的音樂元素和風格。1972年,許冠杰演唱的《鐵塔凌云》被認為是粵語流行歌的開山之作。許冠文將自己出外旅游返港后的心得寫成歌詞,通俗活潑,至今為人樂道。1974年,“無線”電視劇《啼笑因緣》同名粵語主題曲被視為香港流行音樂的分水嶺,從此粵語歌盛行。

20世紀八九十年代,粵語流行曲迎來黃金時代。隨著電視劇《霍元甲》《陳真》《上海灘》《萬水千山總是情》、電影《笑傲江湖》的熱播,片子的主題曲和插曲在大江南北廣為傳唱。這些歌曲有些是本土音樂人創作的,有些改編自外語流行歌,粵語歌詞中常夾雜英文,既活潑多元,又自成一格。一時之間,萬千星輝耀香江,粵語歌的影響力達到巔峰,風靡整個華人世界,甚至遠播亞太地區。

香港流行歌曲,整整影響了廣東乃至內地一代歌手的成長。對大眾來說,這些歌還給他們傳播了多元的文化觀念。大批流行歌手迅速走紅,成為一代又一代人崇拜的偶像。

“譚校長(譚詠麟)不僅是我最喜歡的歌手,也是我的粵語啟蒙者,(我)早年唱法多模仿他。”歌手李健在《聲生不息·港樂季》(以下簡稱《聲生不息》)里這樣說。著名導演賈樟柯也曾是香港歌手葉蒨文的歌迷,他后來執導的電影《山河故人》《江湖兒女》均采用了葉蒨文的歌,作為插曲。

流行音樂人大批涌現 廣東樂壇走向全國

改革開放后,比鄰香港的廣東成為流行音樂的橋頭堡。1978年,為配合廣交會召開,廣州東方賓館辦起了第一個音樂茶座,大獲成功。隨后,音樂茶座如雨后春筍般冒起。兩年間,廣州冒出七十多個音樂茶座,一批以翻唱港臺歌曲為主的本地歌手“廣州羅文”“廣州徐小鳳”紛紛亮相。

改革開放后,東方賓館辦起廣州第一個音樂茶座。

1979年,太平洋影音公司在廣州成立,這是內地第一家立體聲唱片公司。畢業于中山大學中文系的陳小奇原本打算做一名詩人,卻誤打誤撞成了改革開放后第一批流行音樂詞人。他在中唱廣州公司做戲曲編輯,利用業余時間填詞,憑借優秀的中文與音樂功底,逐漸成為佼佼者。他最多一天可以填九首歌。“有時候我在樓上填詞,歌手就在下邊錄音,填一首拿下去一首。”他說。1982年,太平洋影音公司推出歌手沈小岑的專輯《請到天涯海角來》,這是廣東流行樂壇最早的原創作品之一。

“當時,我就想創作一批具有文化品位的流行歌,證明流行音樂也能雅俗共賞。”1984年,陳小奇第一首原創歌曲《敦煌夢》嘗試把古典詩詞與流行音樂相結合:“秦時月,漢時關,駝鈴聲搖醒古敦煌;祁連雪,玉門霜,夢里的飛天在何方……”在坊間引起熱烈反響。1985年,廣州文化記者聯誼會舉辦了“紅棉杯羊城新歌新風新人大獎賽”,這是內地第一個流行音樂大賽,大賽評出“十大新歌”“十大歌手”。陳小奇用“開天辟地”來形容這次比賽。這次大賽標志著陳小奇、李海鷹、解承強等著名廣東詞曲作者的崛起,他們后來成了廣東流行樂壇的中堅力量。《敦煌夢》獲得紅棉杯“羊城十大新歌”稱號。陳小奇回憶,《敦煌夢》拿獎之后,電臺經常收到關于這首歌的電話,“很多都是大學老教授打來的,說這首歌徹底改變了他們對流行樂的看法,沒想到流行樂竟然也可以這樣寫”。

1986年,“孔雀杯”民族歌曲暨通俗歌曲大選賽在北京舉辦,獲獎的8首通俗歌曲中廣東占了一半,奠定了廣東流行音樂在全國的領先地位。如今已是廣東省音樂家協會副主席、廣州市音樂家協會主席的羅洪當時剛從中國音樂學院畢業。他隨即“南下”廣州,入職星海音樂學院,成了一名音樂教師。“當時,我們聲樂系的同學多數留京發展,只有我選擇遠赴廣州,來到了改革開放的前沿,我覺得,在廣州會有很多機遇。”羅洪說。

原創精品“大爆炸” 廣東成流行音樂引領者

“那時候廣東的媒體影響力最大,廣告業最發達,影視業也走在前面。”陳小奇告訴記者,1987年,廣東電臺創辦了全中國第一個歌曲排行榜——“健牌榜”廣東創作歌曲大賽。從此,廣東原創音樂有了固定的舞臺,廣東音樂人迅速成長,隨之迎來了廣東原創流行音樂最輝煌的年代。

廣東音樂人摩拳擦掌,寫出了真正屬于自己的作品。《濤聲依舊》《輕輕地告訴你》《小芳》《大哥你好嗎》《愛情鳥》等一首首佳作被廣為傳唱,風格“百花齊放”,個性十足,唱出了大眾的心聲。廣東人有了屬于自己的流行音樂,有了真正意義上的流行樂壇,甚至香港歌手也開始演唱廣東原創歌曲,黃凱芹的《晚秋》、呂方的《彎彎的月亮》、葉蒨文的《我的愛對你說》等歌曲都出自廣東音樂人的原創,這些歌曲迅速走紅港臺。

廣東音樂界還有很多創新之舉。1993年,星海音樂學院率先在全國成立社會音樂系,開設流行音樂演唱專業。羅洪回憶,當時許多流行歌手懷揣夢想,可惜得不到科學的聲樂指導。為此,他探索出一套融合流行、民族、美聲多種唱法的教學模式。他在流行演唱領域的第一個得意門生是高林生。高林生就讀于星海音樂學院作曲專業,在20世紀90年代初期成為廣州白天鵝唱片公司的首名簽約男歌手,憑借《牽掛你的人是我》這首歌一炮而紅。

全國的音樂精英紛紛“投奔”廣東。廣州成了全國流行音樂的前沿陣地,不僅涌現了大批出色的詞曲作家,廖百威、陳汝佳、楊鈺瑩、陳明、李春波、林依輪等一大批歌手在廣東出道,成了內地流行樂壇的第一代明星。

“與北方歌曲的直率、崇高、壯美相比,具有嶺南風格的流行歌曲總體審美氣質更注重優美、抒情,具有深厚文化底蘊的南派藝術風格。開放和前沿始終是廣東流行音樂的靈魂。正是嶺南文化中開放包容、敢為人先的特質,讓廣東流行音樂闖出無數個‘第一’,成就了先行者、引領者的地位。”陳小奇說。

聲聲不息

時至今日,嶺南文化的薪火依然旺盛。一批批熱愛音樂、熱愛嶺南文化的本土音樂家,繼續在這片土地上唱響傳承與創新之歌。他們不斷挖掘和發揚傳統音樂的精髓,同時勇于探索新的音樂表達方式。歌聲繼續在這片土地上流淌,傳承著嶺南文化的精髓和力量。

“廣州仔”唱響廣州 曲韻飽含人文情懷

從20世紀90年代中后期開始,流行音樂的中心逐漸向北京轉移,但廣東樂壇仍占有重要地位。21世紀以來,網絡歌曲崛起,楊臣剛、鳳凰傳奇等一批網絡歌手在廣東出道,《老鼠愛大米》《月亮之上》等歌曲通過網絡傳播,一夜之間紅透中國,廣東樂壇迎來一波新的高潮。

本地樂壇有不少歌手和音樂人深耕粵語歌曲。2004年,粵語歌《月光光照羊城》將廣東兒歌作為副歌,注入rap、粵劇等不同元素,推出后一炮走紅,同時也將演唱者——廖寰推入大眾視野。隨后,廖寰以“東山少爺”為藝名,正式出道,并推出本土原創音樂專輯《唱好廣州》,廣受好評。2010年,“東山少爺”受邀參加廣州亞運會閉幕式演出,演唱開場曲目《月光光照地堂》。“當唱到‘月光光,照羊城’時,我非常興奮。這是兒時媽媽哄我睡覺時唱的童謠,勾起我許多回憶。”東山少爺至今對此記憶猶新。

《落雨大》《月光光照羊城》《西關小姐》《肥仔個頭》《廣州隊》……一首首以廣州本土文化為背景而創作的粵語歌曲,歌詞寫實,生活氣息濃郁,字里行間都體現著老廣的人文情懷。“東山少爺”本土化獲得成功,成了本土流行音樂文化的符號。“粵語九聲六調,講究發音的抑揚頓挫,韻律、節奏感強,朗朗上口。我希望通過粵語歌,為廣州打造一張‘城市有聲名片’,傳承廣府文化。”他告訴記者,今年,他將把《齊講廣府話》這首歌重新編曲,編寫成適合小朋友演唱的版本,并帶著這首歌,走進校園,走進社區。

除了“東山少爺”這個高足,羅洪還悉心教導、培養出一批優秀學生,其中高林生、海鳴威、周筆暢、劉惜君、俞灝明、趙鵬等都已成為中國流行樂壇的標志性人物。

“粵歌的創作、傳播要與時代同頻共振,參與到社會發展進程中。”羅洪表示,廣州百年音樂家數字檔案館已在黃埔古港建成。接下來,音協的藝術家還將進一步深入了解廣州非遺,或到具有本土特色的地方進行采風,兼收并蓄,打造屬于這個時代的金曲。

灣區“同心結”頌心聲 愛樂之城弦歌不絕

“明月長夜瑞氣生,漫天醉妙韻,靜空旦夕引……”2月24日,中央廣播電視總臺《2024年元宵晚會》上,廣東粵劇院國家一級演員、文華表演獎、中國戲劇梅花獎獲得者曾小敏與流行樂女歌手劉惜君以創意復合節目《彩云追月》亮相,粵曲唱腔與流行唱法相互輝映,贏得滿堂彩。

古老的南音吟唱不絕,傳統與現代風格共融,煥發出蓬勃的生命力。2022年,在第十三屆中國藝術節上,以港珠澳大橋為背景創作的廣東南音新唱《同心結》一舉獲得全國群眾文藝領域政府最高獎——曲藝類群星獎。

廣東南音新唱《同心結》以港珠澳大橋為背景創作,圖為表演照。

“10年前,《南音新唱十三行》也曾獲第十屆中國藝術節群星獎金獎。”著名(粵曲)琵琶彈唱藝術家、國家級非物質文化遺產省級粵曲傳承人陳玲玉告訴記者,南音新唱在唱腔、伴奏、演唱和舞臺調度上作了新嘗試,有演,有彈,有唱,音樂更豐滿,韻味十足。從藝術角度而言,它源自傳統,但不固守前例,而是緊密結合時代藝術,適當融入流行音樂元素,從而更加靈動活潑。比如,《同心結》開場的“一輪紅日耀海濱,長虹飛貫若龍騰,水拍橋梁傳聲韻,一弦一柱奏佳音,港珠澳大橋連血脈,人工島上會親人”就有粵歌的味道,同時輔以廣東小調色彩;分四聲部演唱,更顯自然大方,為后面的南音說唱作了鋪墊。

歌以詠志,樂以抒懷。廣州人對歌唱的熱愛,不僅是為了娛樂,更是一種生活態度。大街小巷中,總有悠揚的歌聲與人不期而遇。從古典的粵劇唱腔到現代的流行歌曲,從激昂的搖滾樂到溫柔的民謠,乃至歌劇、音樂劇都一票難求……廣州的音樂舞臺始終保持著多元與包容,廣州人對歌唱的熱愛始終如一。他們用歌聲表達情感,用音樂傳遞愛與溫暖。這種情懷早已深深扎根于廣州的文化之中,成為這座城市獨特的魅力所在。

無論時代如何變遷,流行的音樂形式如何變化,廣州人熱愛歌唱的情懷永遠不變。

唱一句,或延半刻,曼節聲長,自回自復,不肯一往而盡,辭必極其艷,情必極其至,使人喜悅悲酸而不能已已。——清·屈大均

帶走一盞漁火,讓他溫暖我的雙眼。留下一段真情,讓它停泊在楓橋邊。——當代·詞曲作家陳小奇

廣州好,有好多好嘢食佢合味道,艇仔粥蝦餃夾埋叉燒酥,齋面姜蔥撈一撈。——當代·本地歌手“東山少爺”

心各有事,總要解脫為先。心事唔安,解得就了然。苦海茫茫,多半是命蹇。但向苦中尋樂,便是神仙。

退一步海闊天空,就唔使自怨。心能自解,真正系樂境無邊。

——摘自招子庸粵謳《解心事》

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網