“國家書房”的對話

文明如光,照耀千古。

習近平總書記指出:“盛世修文,我們這個時代,國家繁榮、社會平安穩定,有傳承民族文化的意愿和能力,要把這件大事辦好。”

歷史典籍版本記錄著中華民族形成、發展、壯大的演進歷程,被稱為記錄歷史、見證文明的“金種子”,更是堅定文化自信自強、更好擔負起新時代新的文化使命的精神源泉。2022年7月,中國國家版本館正式開館,中央總館文瀚閣、西安分館文濟閣、杭州分館文潤閣、廣州分館文沁閣4個場館分布祖國東西南北,既各有側重,又遙相呼應,共同保藏、展示中華民族文化瑰寶。

中國國家版本館中央總館文瀚閣文瀚廳

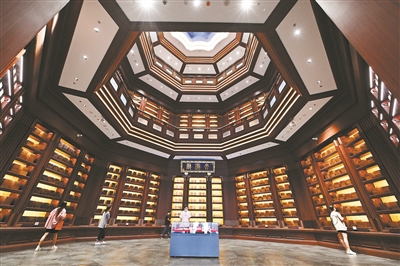

中國國家版本館廣州分館文沁閣內景

北呼

走進“國家隊”

中國國家版本館(國家版本數據中心)主要承擔國家版本資源規劃協調、典藏展示、研究交流和出版信息服務等職責,是中華版本典藏中心、展示中心、研究中心、交流中心和國家出版信息服務中心,擔負賡續中華文脈、堅定文化自信、展示大國形象、推動文明對話的重要使命。

國家版本數據中心數據服務平臺開放檢索的數據總量超2400萬條,面向政府部門、出版行業、科研院所和社會公眾等提供多樣化的數據服務。

建設國家版本數據總庫 實現版本數據互聯互通

從導航地圖俯瞰,北京市昌平區燕山腳下,在綠意盎然的環抱中,中國國家版本館中央總館恰如被群山眾嶺“呵護”在掌心里的一顆“明珠”,靜靜矗立。就是在這里,收藏著我國彌足珍貴的版本資源。這里館藏的不同形態、內涵各異的版本,傳承著中華民族特有的精神追求和特質,是實實在在看得見、摸得著、信得過的“金種子”。

步入中國國家版本館中央總館的主建筑文華堂,高高的穹頂讓人深深震撼。這里就是國家書房。整個文華堂中央挑空高達13米,面積1350平方米,穹頂上取自宋代石刻天文圖的滿天星宿璀璨其中,幾十個巨型書柜、數萬冊古今經典,讓人嘆服于中華文明如星空般的博大精深。總館文瀚廳里,陳列著珍貴的古籍出版物,集中展示《四庫全書》《永樂大典》《古今圖書集成》等原大仿真影印本、精選古籍影印本和原雕版刷印本。

據介紹,目前中國國家版本館典藏10大類版本、2500余萬冊/件藏品、上萬件展品。從陶器工藝到千年貝葉,從雕版刻印到活字印刷,從人工拓印到機器印刷,從古籍卷軸裝、龍鱗裝、經折裝、蝴蝶裝、包背裝、線裝到現代書籍的膠裝,從版本修復到版本保護,無不展現出中華民族的智慧創造。

收藏:加強分館異地災備中心建設,實現分級分類相互備份

中國國家版本館中央總館展覽策劃實施組相關負責人表示,中華文明5000多年綿延不斷、經久不衰,是我們區別于其他國家和民族的根本特征,也是中華民族堅定文化自信的重要根基。建設中國國家版本館,建設國家版本資源總庫,就是著眼于中華版本的永久安全保藏。而中國國家版本館的“一總三分”,共同構建中華版本保藏傳承體系,目的就是確保文化安全。3個分館是中央總館的異地災備中心,總分館版本相互備份、異地保藏,確保中華版本免遭各類災害損毀,永久安全保藏。

據介紹,中國國家版本館將承擔好國家版本資源規劃協調、典藏展示、研究交流和出版信息服務等職責,錨定收藏主業、聚焦保藏安全、加快研究闡發、推進文明交流等方面,全力保護和傳承好一顆顆“金種子”。

首要的是錨定收藏主業。堅持應收盡收、應藏盡藏,匯聚回流散佚在基層、流傳在民間、流布在海外的中華文明典籍資料,收全歷史典籍資料;建設國家版本數據總庫,實現版本數據資源互聯互通,共同融入賡續中華文明的“種子庫”。

保藏的安全也被放在重中之重。中國國家版本館將發揮“一總三分”的布局優勢,科學規劃版本資源分藏體系,加強分館異地災備中心建設,實現分級分類、相互備份,不斷提升抵御各類災害能力,讓歷史典籍“藏之名山、傳之后世”。

呈現:與時代科技相融合,實現版本文化豐富表達

“收藏”是為了更好地“傳承”。為將版本蘊藏的中國文化挖掘出來、呈現出來,中國國家版本館將進一步加快研究闡發,其中一個抓手就是將版本呈現與時代科技相融合,借助科技、產業和藝術的賦能,積極創新傳播推介方式,實現版本文化豐富表達。

此外,為發揮版本在推進文明交流方面的作用,未來將致力于發揮中國國家版本館的文明標識作用,以版本為媒,開展中外文明交流互鑒,建立文化交流機制和對話平臺,更好地向世界展示中華文化魅力。(部分內容綜合人民日報、中央廣播電視總臺、中國新聞社、中國國家版本館官網)

南應

走進“國家隊”

中國國家版本館廣州分館著力構建反映改革開放以來尤其是黨的十八大以來建設發展成就版本,以及嶺南文化版本、港澳臺版本、海外中華文化版本、外文精品版本、工業設計版本等特色版本資源體系。

其中,特色版本館藏重點歷史文獻、嶺南文化、僑批僑刊、票據票證、音響唱片、科學技術等各類特色版本20多萬冊(件)。港澳臺版本入藏包括中國臺灣地區出版的臺北故宮博物院典藏中華古籍版本影印本等8萬多種。

開展大灣區重要古籍搶救保護研究利用

在廣州市從化區鳳凰山麓的流溪河畔,中國國家版本館廣州分館寧靜莊嚴地融于青山綠水之中。按照“全國布局保永藏、全球布局征版本、全域布局善利用、全程布局服務新時代”的基本思路,開館以來,中國國家版本館廣州分館入藏版本數量達200余萬冊/件,已成為新時代廣東文化新地標。

以藏為主:

構建廣州分館特色版本體系

中國國家版本館廣州分館負責人介紹,開館后廣州分館圍繞四大核心功能,打造中華版本區域典藏中心、展示中心、研究中心和交流中心,所藏版本資料呈現兩大鮮明特色。

其一,是成體系化的重點版本。如四庫全書系列,包括“原大、原樣、原色”影印版《文津閣四庫全書》3萬余冊及《續修四庫全書》《四部叢刊》等相關版本,《永樂大典》影印版也基本收齊。

其二,是琳瑯滿目的特色版本。30余萬冊/件改革開放以來的重點出版物、票據票證等各類特色版本,8萬余冊港澳臺大部頭精品出版物及影印古籍,4000余份僑批僑刊,無不呈現濃郁的嶺南地域風情,見證和傳承著源遠流長的嶺南文化韻味。

以展促藏:

多維呈現方式讓展品“活起來”

廣州是海上絲綢之路的重要起點之一,海絲文化深深融入城市文脈。在中國國家版本館廣州分館內的重點常設展“互鑒千年 融通未來——海上絲綢之路專題版本展”中,近300件/套展品包括海上絲綢之路各個歷史時期留存下來的典籍、繪畫等,呈現出波瀾壯闊的文明交流互鑒史,也彰顯了共建“一帶一路”倡議的歷史底蘊和宏偉前景。

展覽中,一張張飽含情感、漂洋過海的僑批和一幅幅彰顯嶺南風光的通草畫極具特色。“茲聞唐之米價極為高貴……每月所寄之項甚是少數……未知何日才有良機可賃,方能厚寄些著,孫甚憂也”,這封新加坡華僑林思曾寄給祖母的批信,字字體現思鄉之情。走進展廳,這樣的書信布滿整面墻。每一封被歲月染成淡黃的僑批上,都訴說著“紙短情長”。2013年6月,由廣東三大僑鄉保存的15萬件僑批與福建僑鄉收藏的1萬多件僑批,組成“僑批檔案——海外華僑銀信”,被列入“世界記憶名錄”,成為中國第九項世界記憶遺產項目。通草畫是以通草片為載體、以水彩或水粉為顏料繪制出的外銷藝術品,主要流行于上世紀19世紀。當時,廣州的畫師們將城市的港口風光、節慶民俗等各類題材繪制其上。最常見的就是人物和生活場景,城市里的美好瞬間被畫面定格。

此外,館內還策劃了“偉大時代的印記——改革開放以來精品出版物專題展”“千秋寫印 華夏有章——中華版本發展概覽”等主題展覽,以及“裸眼3D華夏冊府”“5D粵港澳大灣區巡禮”等數字專題展覽,以不同的方式梳理時代脈絡,通過多媒體技術讓中華版本“活起來”。

中國國家版本館廣州分館負責人表示,未來將按照征集全渠道、內容全門類、數字全覆蓋的思路,持續聚焦版本收藏主業,著力收藏嶺南文化版本、改革開放版本等特色版本,構建廣州分館特色版本體系。加強對收藏的研究,扎實開展粵港澳大灣區重要古籍搶救保護、研究利用等工作,推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網