增城南香山是南粵“三樵”之一的南樵 見證嶺南文脈厚積薄發的崛起之路

粵中自古有三座鼎足而峙的名山。明末清初著名學者、“嶺南三大家”之一的屈大均在《廣東新語》中說:“廣州有三樵,曰東樵,曰南樵,曰西樵。”東樵羅浮山,南海西樵山早已譽滿嶺南;那南樵在哪?讀者或許不知,今日廣州市增城區的南香山正是南樵,其人文歷史綿延近兩千年,白花寺、蓮洞書院、湛子洞等人文勝跡,訴說著嶺南文脈的綿延傳承,見證著嶺南文化厚積薄發的崛起之路,留下膾炙人口的傳奇故事。

源遠流長

曾是船只航行標志 東漢時就書香氤氳

2月21日,廣州陽光燦爛,記者從增城區永寧大道拐進南香山森林公園,只見滿眼青翠欲滴,紫荊花怒放;街坊們三三兩兩,或欣賞鳥語花香,或登頂祈福,或前往湛子洞、蓮洞書院遺址,致敬嶺南先賢……若時光倒流千年,山中趕路的則是求學的莘莘學子。

南香山森林公園

先秦時,今珠三角的諸多平地還未“長出”水面。清代《順德縣志》記載:“昔者五嶺以南皆大海耳,漸為洲島,漸為鄉井,民亦繁焉。”南樵(即南香山,下同)所在亦如此,其距古廣州城(今越秀區)約50公里,曾是珠江東江流域的一個小島,如今離最近的東江畔也已有10多公里,可謂見證了滄海桑田之變。

巫國明主編的《印記寧西》稱,南樵海拔434.1米,比白云山高約50米,面積28.1平方公里。從空中俯瞰,南樵山體呈西北往東南走向,在東江灌入獅子洋東側一片平原上,突出矗立于江北。秦統一嶺南后,首批中原人開發嶺南,南樵就成了先民在東江流域航行時辨別方向的標志。南樵最高峰——功名頂又被古人稱為“船桅峰”。

除了是船只航行的天然航標,讓人驚訝的是,南樵山早在1900多年前就已經書香氤氳。

典籍記載,南樵最早的建筑始自東漢,先民在此開建白花書院,傳播儒學。《白花寺碑記》稱,白花書院始建于東漢永平11年(公元68年)。為何起名“白花”?史料并無記載。后人只知白花書院位于南樵東面半山處的蓮花座(因該處形似蓮花座),所在的數百米深山谷則被稱為蓮花洞,所以白花書院又被稱為蓮花書院。

此處為何早早就有書院?原來,漢武帝“罷黜百家,獨尊儒術”后,除官方教學機構外,各地傳播儒學之書苑、書舍等紛紛出現。從兩漢到三國時期,廣州私人辦學之風漸盛,最著名的是吳國經學家虞翻,他在“虞苑”(地點在今光孝寺)講學十余年,培養門生數百人。巫國明推測,南樵山的白花書院建于兩漢到三國年間,或許正與此背景有關。

相對于建安六年(201年)設立增城縣,白花書院建立時間更早,因此民間一直有“未有增城,先有白花”之說。魏晉南北朝時,佛教興盛,白花書院被改為白花寺。相傳,白花寺的開山始祖正是與廣州光孝寺同屬一門派的遠塵和尚。

據傳葛洪也登過南樵。東晉年間,他自廣州城出發,溯東江前往東樵羅浮山,路過增城遠遠看見南樵突起江畔,氣勢不凡,心向往之。在東樵落腳后,葛洪擇日下山,到了增城仙村。他發現當地很多民眾因天災得病,疫疾流行,便直奔南樵,一覽秀色之余,更采集草藥,為百姓醫治奇難雜癥。葛洪醫術高明,藥到病除。百姓奉其為仙人,并建祠以祀。今日,南樵山下仙村一路的葛仙祠香火不斷。

慢慢地,南樵山下先民漸繁,文脈漸盛。讓人感慨的是,之后千年的風風雨雨,南樵命運坎坷,曾文風鼎盛,亦曾寥落冷清。

山名多達六個 最早稱娥眉山

歷史上,南樵之名多達6個,即娥眉山、南鄉嶺、峨眉山、船桅山、南樵山、南香山。

古志上,南樵名叫娥眉山,民間則稱為南鄉嶺。這兩個名同時使用,系南樵最古老的名字。南樵主峰為功名頂,山脊自北而南,仿佛游龍奔騰起伏,構成天然屏障。古人東江行船,看到南樵南面如嫦娥之柳眉,故稱娥眉山。以“娥眉”稱之,是對南樵自然美景的贊譽。明洪武年間,增城縣訓導溫裕登南樵后,以《娥眉山》為題賦詩曰:“巍然山勢號娥眉,勝概天生景物奇。”

娥眉山后又被人誤寫為峨眉山。清初顧祖禹獨撰的《讀史方輿紀要》記載:“峨眉山,在縣西南七十里……岡下有烏石村。” 巫國明認為,此“峨眉山”即娥眉山,應屬筆誤所致。

南樵之名最早見于明末清初,除了屈大均的《廣東新語》,雍正時官方巨作《古今圖書集成》一書也稱“娥眉山,一名南鄉嶺,在縣南七十里,清湖都通志作南樵山。”此書仍以娥眉山為正名,又在俗稱上增加了南樵山。民國增城縣有舊志云:“南樵山與西樵、東樵鼎足而峙,最為粵中名勝。”

南香山

南香山的瀑布美景

中華人民共和國成立后,南香山取代南樵、娥眉山、南鄉嶺等,成為這座粵中名勝的正名。

歷史記憶

山下斯莊村燒磚建宋三城 孕育大集鎮被稱“小廣州”

唐宋之際,大批中原人遷徙到嶺南。據如今山下馮村、石逕、路邊等村的族譜記載,其祖先均于唐代到增城開基。

南樵山下,人文漸盛。宋初嶺南進士第一人古成之少年時就曾在南樵東南麓的雅瑤村讀書。至宋代中期,南樵迎來首個興盛時期,山里有丹室、寺廟、庵堂、書院等建筑,天天晨鐘暮鼓,時時香火縈繞,常常游人如鯽。

宋代是廣州建城史上的重要時期。兩宋年間共修筑廣州城墻達21次。先民在唐代“州城三重”及南漢興王府的基礎上,拓建子(中)、東、西三城,人稱“宋三城”,加之新筑南城,面積約20平方公里,范圍大致為東至今越秀路,西至今人民路,南至今大德路,北至今東風路。

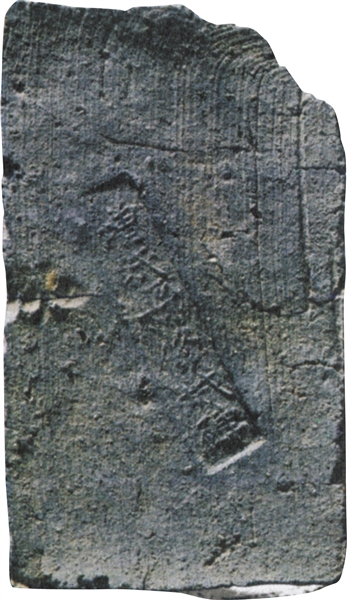

筑城規模如此龐大,天量修城磚取自何方?1989年,經廣州市文物管理委員會鑒定和考古人員現場考證,南樵山下斯莊村打水坑有宋代磚窯遺址,為廣州修城磚的來源地之一。窯內有打著繁體楷書“廣州修城磚”和“增城縣修城磚”字樣戳印的青灰色磚塊。磚塊堅硬如石,擊之聲響鏗鏘。

斯莊村出土的“增城縣修城磚”。 出自《印記寧西》,巫國明提供

斯莊村擁有大量優質的黏土,不遠處就是西福河舊河道,相比肇慶、韶關等其他修城磚來源地,燒制好的“廣州修城磚”可通過更便利的水路運抵廣州城,這就使得斯莊村成了宋代重要的修城磚供應基地。

一業興百業旺,南樵面向珠江口,西面是廣州府城,山下有粵東各地至廣州的九龍古驛道,交通方便,因此南樵北麓東面的嶺嚇村(今馮村一帶)宋代商客如云。當時,嶺嚇村手工業發達,有陶瓷制造廠、鑄鐵坊、織布坊、釀酒廠等;農業更發達,除種植水稻、甘蔗、麻桑、荔枝外,辟有近百個魚塘,至今舊魚塘土名尚存。

嶺嚇村物產豐富,交通便利,貨如輪轉,故而孕育出粵中少有的大型集市,后人稱之為太和墟。許多商人遷居至此,嶺嚇村迅速發展成為商業重鎮,居民達一萬余人,遂有了“小廣州”的美譽。

然而,交通便利的嶺嚇村亦是兵家必爭之地。宋元交替之際,文天祥勤王兵敗。1278年,左丞相陸秀夫、張世杰等擁小皇帝趙昺登基。至增城南樵時,陸秀夫見此地山高林密、地形險要,遂于南樵山麓安營扎寨,號召大家扶宋抗元。嶺嚇村民眾紛紛響應,參加者千余人。

南樵山下有一個山坳叫九龍坳,道路險要,是古代潮汕至廣州的必經之路。宋兵及義兵在此埋伏,當元兵進坳時,伏軍驟起,數次把元兵殺得大敗而逃。不久,元兵派出萬余精銳鐵騎,把嶺嚇村圍困得水泄不通,并放火焚燒陸秀夫的南樵大營。南樵山上的白花寺、觀音廟等悉數被毀,號稱“小廣州”的嶺嚇村也毀于一旦,陸秀夫被迫率領殘兵往南向崖門方向逃亡。

從此,南樵香火漸微,寺廟荒圮,人煙愈稀。廣州老報人李德是路邊村人,他曾回憶,年輕時(民國時期),他經過嶺嚇村舊址,村內尚存20余戶居民,有一座“三賢祠”,每天香火不斷,奉祀文天祥、陸秀夫、張世杰三位英烈,墻壁上還留有一首清代的佚名詩。村民指點著四周對他說:“這里就是昔日的小廣州。”

明代湛若水建蓮洞書院 “九個門生十個中”成佳話

屈大均說,嶺南文化“始然于漢,熾于唐于宋,至有明乃照于四方焉”。在嶺南文化崛起的過程中,增城人湛若水功不可沒。

湛若水畫像

嘉靖十五年(1536年),時任南京吏部尚書的湛若水告假回鄉。回到增城后,他發現南樵林幽泉碧,是讀書的好地方,便在南樵蓮花洞興建書院。為了區別漢代的蓮花書院,湛若水將其在南樵創辦的書院取名為蓮洞書院(當地人將兩者統稱為蓮花書院)。

創建書院期間,湛若水先后寫下《同游娥眉山蓮花洞有作》《再宿蓮洞有作》《蓮洞摩崖頌》三首詩,并親筆書寫“蓮花座”“海闊天空”等字鐫刻于摩崖之上。蓮洞書院廣招英才而育之,慧澤四海,南樵山迎來一個全新的鼎盛時期。

俯瞰蓮洞書院遺址

蓮洞書院位于南樵山腹,山高路陡。學生背負糧食上山十分困難。湛若水遂以按比例納稅為條件,獲準將四周十多頃無主荒地納入蓮洞書院范疇,供書院開墾以作“贍田”“義田”之用。經過數年開墾,“館谷”收入越來越多,除了用于資助貧困與品學兼優的學生外,還用于修建院舍、改善排水系統等。

據史書記載,湛若水為了建筑蓮洞書院和設立蓮洞書院的贍田,幾乎花費了近20年俸祿的積蓄,僅開墾蓮洞書院贍田的人工,就用了白銀1500兩。蓮洞書院所置贍田的規模,也排在湛若水所辦的全部書院贍田之首。

蓮洞書院建成后,湛若水時常在書院講學,南樵書香氤氳。時至今日,增城民間還流傳著蓮洞書院“九個門生十個中”的傳說:一年,蓮洞書院九個學生參加縣試,一個雜役隨從。放榜之日,人們發現,黃榜之上,蓮洞書院竟有十人高中。為何如此呢?原來,考試那天,隨從雜役想練練手,遂進場應考,不料亦榜上有名。從此,到蓮洞書院求學的士子越來越多。

可惜的是,明萬歷七年(1579年),朝廷下令“毀天下書院為公廨”,蓮洞書院就此荒廢,湛若水的心血付諸東流。

六十多年后的明末清初,南樵再遭戰火。彼時,南樵因其地形特點,被當作反清復明的基地。“嶺南三大家”中的屈大均、陳恭尹均曾出沒南樵。一時間,南樵周邊戰火屢起,八方學子望而卻步;四面香客聞之生畏。南樵再次香火熄滅,人氣冷清。

蓮洞書院是否毀于明末清初?對此,廣州市文物考古研究院的專家張百祥表示,蓮洞書院遺址出土了大量明嘉靖-萬歷年間的瓦當和瓷片, 卻沒發現任何的清代遺物,這符合縣志等文獻的記載。

明末清初,南樵之名也從名山勝地的行列中逐漸淡出,整個清代,唯有乾隆年間的增城知縣管一清,在舟中遠望南樵山時曾賦詩曰:“一曲娥眉橫海上,南樵風致勝東樵。”從詩中可知,管一清雖然認為南樵的風景比羅浮山更勝一籌,但他只是遠望而已。由此,久而久之,人們連南樵都不提了,一座歷史文化沉淀深厚的南樵淡出了人們的視野。

南樵新韻

蓮洞書院遺址重現 見證嶺南文脈傳承

蓮洞書院遺址

幸運的是,屈大均的《廣東新語》留下“廣州有三樵”的珍貴史料,讓有志者得以穿越歷史盲區,重新認識浸潤過千年瓊漿的南樵。21世紀初,沉寂了300多年的南樵又一次被春風喚醒。

湛汝松就是喚醒南樵的學者之一。2003年退休后,他開始尋覓湛若水在南樵的遺跡。2009年11月23日是湛汝松最難忘的一天。當天上午,一學生發來信息,說發現疑似蓮洞書院遺址。他立刻與記者相約,登山尋覓。當天下午3時,湛汝松一行六人鉆草叢、劈荊棘、爬峭壁、過小溪,下午5點多,終于在密林的碎磚堆找到蓮洞書院一截斷壁殘垣;接著又在附近找到“海闊天空”刻石。當晚,湛汝松夜不能寐,當即寫了《觸摸蓮洞書院》一文,向外界披露南樵蓮洞書院重見天日的重要消息。之后,湛汝松接受文史部門委托,搜集大量資料,多次撰寫文章向世人介紹南樵。

有關南樵的研究成果不斷刷新。2016年,考古工作者根據文獻記載,在南樵東南麓半山腰整體挖掘出蓮洞書院遺址。時任廣州市文物考古研究院副院長的易西兵介紹,之所以確認該處是蓮花書院遺址,是因為在已清理的蓮洞書院出土遺物中,有一件刻有“乙巳春泉翁(書)”的紅砂巖殘碑。湛若水號甘泉,碑刻中的“泉翁”指的就是他。“乙巳”是年份,為明嘉靖二十四年(1545年),與文獻記載的蓮洞書院建于嘉靖年間相吻合。另外,書院的布局結構也與湛若水的《娥眉山蓮花洞開創書館記》的記載吻合。

2023年2月21日,歷時三年施工建設,蓮洞書院遺址保護與展示利用項目順利通過竣工驗收,工程基本完工。湛若水歷史上創辦的40余所書院中,“蓮洞書院”遺址是目前唯一經過考古發掘且保存完整的重要遺址。蓮花書院建設項目包括講堂、先賢祠、正堂、甘泉廣場、牌坊等主體功能建筑,項目的完工將為國內外研究、展示、宣傳甘泉文化提供最重要的載體平臺。

2024年2月21日,湛汝松領著記者來到南樵半山腰,只見一塊巨石擋道,上有“湛子洞”摩崖石刻。年輕的登山者三三兩兩來到這里,輕輕觸摸古人手書的“湛子洞”大字,仿佛想沾一沾先賢的智慧。

湛子洞

“湛子洞”摩崖石刻未有作者落款。據專家求證,從筆跡判斷,“湛子洞”三字應為湛若水所書。因“湛”字和“洞”字本來是兩個“三點水”,即一共“六點水”,但如果仔細數一數,便會發現多了“幾點水”。為何會出現這種現象?這是因為湛若水的恩師陳獻章最擅長用自創的茅龍筆寫字,而用茅龍筆寫字,最明顯的特征就是“飛白”。湛若水也喜用茅龍筆寫字,所以寫出來的“三點水”與眾不同,看上去多了“幾點水”。

經過湛子洞往上攀登,記者見到蓮洞書院遺址,書院依山勢而建,坐西北向東南。建筑基址分布于兩條小溪交匯處的五級平臺上,呈中軸對稱結構。五級平臺從東南向西北逐級升高,各平臺間通過中軸線上的臺階連接。據介紹,第一級平臺為書院的門樓;第二、三平臺可能為書院的諸生館;第四平臺為書院的講堂,兩側為翼廊;第五平臺為書院的正堂及左右偏堂,兩側為從第四平臺延伸而上的翼廊。

在距離遺址上方數十米處,有一“海闊天空”摩崖石刻,雕刻痕跡清晰可辨。該石頂部還刻有“中主石”三字,專家推測應與書院的建筑布局有關,該石刻應位于蓮花書院建筑的中軸線上,或許當年湛若水講課之余就到這個書院的最高點遠眺東江,俯瞰增城。

站在南樵頂峰,舉目四望,東江蜿蜒曲折,增城盡收眼底。如今,越來越多人為嶺南文化吸引,增城內外,廣州上下到南樵尋訪蓮洞書院、致敬湛子洞的訪客越來越多,當中既有學生、文藝愛好者,也有居民、文史學者。增城則把修建南香山森林公園列為重點工程。一條花崗巖石階從山腳鋪到山頂。蓮洞書院遺址、湛子洞、海闊天空石等古跡從厚厚的歷史塵煙中重見天日,與滿山綠樹、奇花、清泉、怪石一起,共同訴說著嶺南文脈的傳承故事。

南樵書香 潤澤鄉土

巍巍南樵,書香四溢。

1560年,湛若水在廣州無疾而終,最終長眠在南樵西南麓的天蠶山,即陂頭村所在地界。

不止湛若水長眠在南樵山,他的好友霍韜也長眠于南樵。霍韜系廣州府南海縣人,曾為禮部尚書,與湛若水相交甚密,兩人均在西樵創辦了書院,甚至結成兒女親家。相傳霍韜去世后葬于南樵,墓地所在地正是湛若水選擇的。

湛若水的思想不僅影響著文人士子,亦潤澤了市井鄉里。南樵山下有陂頭村,走進其后堂,掛有牌匾,上書“孝悌雍睦”四個金色大字,正系湛若水所書。

因常在蓮洞書院講學,湛若水和陂頭人結下深厚友誼。他欣然為村民題寫 “孝悌雍睦” 匾額,勸勉陂頭人孝順父母、尊敬兄長、和睦相處。湛若水又多次告誡村民要保護后龍山古樹。他認為,陂頭村背靠的后龍山頗有靈氣,樹木護之則吉,毀之則兇,要用心愛護。

這一觀念在鄉間世代傳承。陂頭村干部鐘漢文記得,小時候大人就叮囑,即使從山上折幾根樹枝回家都是不允許的,否則會受到批評。這種訓導延續下來,后龍山草木興旺,很多超300年的古樹枝繁葉茂,欣欣向榮。亦因此,2021年7月,龍山古樹公園正式開園,成為廣州第一個以保護古樹為主題的公園(截至2023年底全省已建成古樹公園179個)。今人寫詩贊曰“龍山育秀林,大嶺迎旭日,二泉映明月,孖髻靚美妝”,描寫了陂頭村古木成林、人與樹和諧共生、延續一方文脈的場景。

湛若水與甘泉學派

湛若水雖已遠去,但其創立的甘泉學派作為嶺南文化學術思想的重要流派,至今依然滋養著這一方水土。湛若水以“隨處體認天理”為宗,強調氣理合一、知行合一,主張把主觀精神與客觀物體統一在一起,即“心性非二”、“氣理合一”,在當時來說,很有新意和獨創性。

湛若水及其創立的甘泉學派與王陽明創立的陽明學派被時人并稱“王湛之學”。除了在嶺南地區廣布心學,他還將講壇設到足跡所及的南京、揚州、徽州、衡陽等南北各地,全國學子慕名追隨從學的多達3900余人。連《明史》中都記載下了“時天下言學者,不歸王守仁,則歸湛若水”的盛況,如果說開啟嶺南儒學學統的是湛若水的老師陳獻章,那么樹起嶺南地域儒學旗幟就是湛若水,他們共同讓“嶺學”登上中國儒家文化舞臺的中心。

湛若水還深遠地影響了嶺南的文教,他在嶺南興辦書院,在他的努力和帶動下,嶺南書院如雨后春筍般涌現。書院發展速度驚人,數量躍居全國第三,僅次于江西、浙江,給嶺南文化的發展注入澎湃動力。

湛若水在粵中三樵均建有書院

粵中三樵

《廣東新語》中說:“廣州有三樵,曰東樵,曰南樵,曰西樵。” 東樵即今羅浮山(地處增城、博羅、龍門交界),南樵是今南香山(位于廣州增城),西樵在今佛山南海。明清兩代,南海縣、增城縣、龍門縣均屬廣州府管轄,屈大均筆下的“廣州”,是指當時的廣州府。歷史上三樵都是文化名山,明代大儒湛若水在三樵都辦了書院。

東樵

作為陳白沙(即陳獻章)的學術傳人,湛若水“平生足跡所至,必建書院以祀白沙”。據統計,湛若水一生所到之處,必修書院,創建書院遍布七省。他在羅浮山創辦了3所書院,分別是朱明書院、青霞書院與天華精舍。書院聲名遠播,名人雅士紛至沓來。

西樵

明代正德、嘉靖年間,西樵山有4大書院,分別是湛若水創辦的云谷書院、大科書院;方獻夫創建的石泉書院;霍韜創建的四峰書院。其中大科書院系創設時間最早、名聲最大的,西樵山能得到“理學名山”的美譽,亦即源于此。

南樵

嘉靖十五年(1536年),時任南京吏部尚書的湛若水告假回鄉。他在南樵蓮花洞興建書院,并寫下“興作夫何為,講堂開正學”的詩句。

“船桅山”

南樵突兀于珠江北側,水上船家素來以其為航海標志,辨別方向和方位,因此船家稱此山為船桅山。但船桅山之名偶見于相關文獻,史志并無記載。

“娥眉山”

古志上,南樵名叫娥眉山,民間則稱為南鄉嶺。這兩個名同時使用,系南樵較為古老的名字。“娥眉”即嫦娥之柳眉,以“娥眉”稱之,是對南香山美景的贊譽。

“南樵山”

南樵之名最早見于明末清初,除了屈大均的《廣東新語》,雍正時官方巨作《古今圖書集成》一書也稱“娥眉山,一名南鄉嶺,在縣南七十里,清湖都通志作南樵山。”

“南香山”

中華人民共和國成立后,南香山取代南樵、娥眉山、南鄉嶺等,成為山之正名。

巍然山勢號娥眉,勝概天生景物奇。花木芳菲三月節,煙霞繚繞九秋時。——明·溫裕

共結逍遙游,散此無懷樂。天路入虛無,地勢干碧落。三心浣飛泉,千仞書石壁。——明·湛若水

東樵西望是南樵,四面芙蓉海上標。蜃氣春晴多作市,雞聲夜靜始催潮。離支十里云常暖,瀑布三秋雪不消。紅翠相迎過洞口,尋仙且系木蘭橈。——清·屈大均

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網