穗籍華僑華人、港澳同胞和歸僑、港澳僑眷達數百萬人 分布在全球130多個國家和地區

廣州通江達海,毗鄰港澳,自古海上貿易興盛。廣府人也因商開始移居海外,在廣府文化滋養下,他們形成開放包容、勤勞勇敢的品格,把廣州帶向世界,又把世界引進廣州,使“廣府”名揚海外。

今天,穗籍華僑華人、港澳同胞和歸僑、港澳僑眷達數百萬人,分布在全球130多個國家和地區。海內外廣府人有著特殊的家國擔當,抒寫一幕幕感人至深又催人奮進的精彩故事,留下一筆筆承載情懷又生生不息的精神財富。

歷史淵源·因商而興起

鴻雁傳家書,畫中家國情。繼廣府僑批展之后,9月下旬,一幅幅華僑華人及穗港澳臺書畫在廣州華僑博物館開展。廣州華僑博物館副館長羅興連說,負山面海的地理環境,造就了廣府人勤勞、勇敢、開放的品格。廣州與世界各國頻繁的海上貿易,也為廣府人出洋提供便利。或因經商,或因避難,或因留學,或因文化交往,甚至因契約勞工而漂洋過海,書寫了一段可歌可泣的歷史,折射了以廣州為中心廣府地區經濟社會的千年演變。

唐末廣府人首次成批下南洋 明代梁道明成當地華人首領

廣府人出洋的第一大聚集區是臨近的東南亞,時稱“下南洋”。南越王墓中出土的犀角、銀盒和一些香料,被認為來自南洋。這些似乎都告訴我們,兩千多年前,廣州與南洋就存在某些未被記載的商貿往來。據現有文獻記載,漢建元年間,廣州已有商船可航至今馬來西亞、新加坡等地。

唐代廣州海上貿易空前活躍,東線可通今屬朝鮮半島,西南航線可抵達東北非和波斯灣諸國,是當時世界上最長的海上航線,被稱為“廣州通海夷道”,外國商人云集廣州,當時,有廣府人或因商、或因文化交往出洋生活。唐咸亨二年(671年),僧侶張文明從廣州乘波斯商船,先到室利佛逝(今印度尼西亞),后赴天竺(今印度)取經,并居住當地。唐永昌元年(689年),張文明返回廣州,邀請精通梵文的孟懷業、貞固等人到室利佛逝翻譯經文,孟懷業終老于當地。據《廣州市志》記載,唐朝末年,黃巢起義,成批的廣州商人隨居于廣州的阿拉伯商人乘船避居東南亞各國,“這是廣州第一次大批人移居國外”。

宋元時期,盡管朝廷對海禁時興時廢,但廣州海外商貿依然不斷擴大。到了明代,廣府地區有的村子成群結隊下南洋,梁道明便是突出的一例。梁道明的祖父早在元代就已到南洋經商。明代初年,梁道明到今印度尼西亞巨港一帶經商,一同前往的廣府人有二三百人。梁道明生意紅火,還被推舉為當地華人首領。明永樂三年(1405年),梁道明回國覲見皇帝,受到明成祖朱棣的賞賜。

胡璇澤身兼三國領事傳佳話 近代契約華工出國最為辛酸

清代,廣府人出洋更多。清康熙二十四年(1685年),官方在廣州黃埔村設置海關掛號臺。乾隆二十二年(1757年),清朝在廣州實行一口通商,并規定洋船“必須下錨黃埔”,這里就成了清代海上絲綢之路的必經港口。這種“近水樓臺先得月”的便利,令黃埔兒女遍布世界各地。

19世紀初,廣州黃埔村人胡宏根、胡宏善兩兄弟南下新加坡開設“黃埔公司”,經營牛肉、蔬菜等。1830年,15歲的胡宏根之子胡璇澤從家鄉到新加坡,幫助父親打理生意,聲名漸隆。四十七年后,胡璇澤被清廷任命為駐新加坡領事,成為中國第一個駐外領事。此后,他又受俄國、日本委任為駐新加坡領事。一身兼三國領事,史無前例。1880年這位廣府人病逝時,新加坡行政機關和各國領事館均下半旗志哀,清廷特加贈太仆寺卿銜。他的遺骸專門用船運回廣州黃埔安葬。胡氏后人將“欽命新加坡領事胡璇澤”的木牌仿制后至今還放在黃埔村胡氏宗祠內。

19世紀下半葉至20世紀上半葉,廣府人出洋潮最為波瀾壯闊,既有像胡璇澤一樣自主出洋經商的,也有像容閎、康有為、梁啟超、孫中山一樣出洋尋求救國之道的。還有許多農民、手工業者以及小商販等因當時生活所迫,離鄉背井到海外謀生,其中,部分是自由移民,但更多的是被當“豬仔”一樣販賣的契約華工。據《廣州市志》記載,自清道光二十九年至咸豐二年初(1849年-1852年),廣州城及附近地區被拐販去南美洲的有2萬多人。清咸豐年間,清政府迫于外國軍事壓力,承認外國人在廣州以“招募華工”為幌子販賣勞工,更多廣府人被“賣豬仔”。廣州華僑博物館副館長羅興連認為,這一時期,廣府人身上那種不怕苦、不怕累的精神被帶到海外,讓他們渡過重重難關。

20世紀三四十年代,廣州戰亂頻繁,陸續有出洋謀生者,特別是日本侵占廣州時,大批廣府人逃難到海外。不過,中華人民共和國成立后,不少海外華僑華人懷著報效祖國的赤子之情回到祖國,掀起一股返鄉熱潮。改革開放后,廣州地區人員流動活躍,既有廣府人移民美國、澳大利亞等地,與定居在當地的親人團聚,也有不少人出國留學深造,但廣州也以巨大變化吸引海外華僑華人及穗籍港澳人士參與家鄉建設和祖國復興。

華僑精神·拳拳赤子心

20世紀初,廣州建市之始管轄14個縣,囊括今天的珠三角大部分地區。中華人民共和國成立后,歷經多次變動才形成今天的格局。歷代人口南遷,也把中原古漢語帶進廣州府,逐漸形成廣州方言語系,也稱廣府話、粵語。操廣府話的人士旅居國外,因生存需要,以廣府語系為紐帶,形成團結互助的廣府華僑群體,在千百年的歷史變遷中,抒寫一幕幕令人動容的家國情感。

泛黃信箋寄托思念 保留家鄉節令風俗

“兒子的平安是我最大愿望。”在廣州華僑博物館二樓展廳,一封泛黃的信箋令人感動。這是美國華僑李道強于1933年寫的一封家信,除報告平安赴美外,特別談到對兒子李炳炎生病一事坐食不安,叮囑妻子不要計較金錢,要帶兒子去看中醫,要買營養品補身體。廣州華僑博物館副館長羅興連說,廣府華僑在海外打拼,不論漂泊多遠、離家多久,都時刻牽掛著家鄉的親人。一封越洋家信,寥寥數語,字里行間顯擔當,細微之處系深情。

中國人素有寫家信家書的傳統,在沒有互聯網、手機的年代,家信是廣府華僑與家鄉親人溝通的唯一手段。他們背井離鄉、出洋謀生,在異國他鄉歷盡艱辛,但他們依然牽掛著家鄉和親人,寫一封家信,寄一些錢,有一塊寄一塊,有十塊寄十塊。家信也逐步演化成“銀信合封”的僑批。因此,后來的僑批,往往是有信必有款。在廣州華僑博物館僑批展廳,一張張泛黃的僑批跨越山河、穿越歷史,寄托一份份真摯的思念,承載著沉甸甸的責任。

早期的廣府華僑,雖已融入當地社會,但許多生活方式、習俗習慣仍保持著家鄉的特色,以獲得精神上的慰藉,也帶有濃郁的家鄉情懷。

19世紀五十年代初,舊金山唐人街就有雜貨店、藥材鋪、粵菜館、餅屋等,被當時的美國人稱之為“小廣州”。1878年前后,舊金山唐人街的都板街修有樓閣,樓閣前面有陽臺,陽臺中間有小花園,可遠眺海灣。每到晚上,客人飲宴猜拳,聲聞戶外,一如清代廣州市井風情。清末,這里的戲院建筑華麗,有的戲臺裝備都是從廣州運去的,甚至有廣州的戲班前往演出。演出通常是下午7時開始,至翌日凌晨2時散場,與當時廣州的粵劇戲院基本一樣。家鄉的歲時節令風俗,廣府華僑仍然保留,春節派利市、端午吃粽子、中秋節吃月餅、冬至吃湯圓。這些不僅是早期廣府華僑在海外的生活方式,也是他們對家族家鄉天然的歸屬和認同。

華僑聚廣州辦實業 僑資房產成風景線

早期移居海外的廣府人依靠自己的勤勞和智慧,慢慢有了一些積蓄,便尋求機會投資家鄉,建設家鄉。中國華僑回國投資辦廠最早是在廣州,同治元年(1862年)秘魯的廣府華僑黎氏集資在廣州創辦“萬隆興行”,經營進出口業務,這是近代華僑回國投資之始。

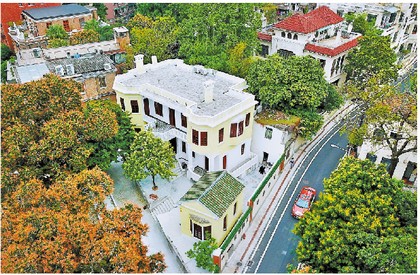

20世紀初,清朝滅亡,孫中山深知華僑的家國情懷高漲,非常重視僑胞工作,提倡和鼓勵華僑回國興辦實業,一大批廣府華僑大膽引進外國先進技術和設備,在廣州陸續興辦工業、商業、交通業、金融業、房地產業,辦起了中國第一家火柴廠、第一家電燈公司、第一家橡膠公司等企業,掀起發展民族經濟的熱潮。其中,以房地產和商業百貨最為突出。1915年,美洲華僑黃葵石等人,購買了廣州龜崗一帶的18畝多荒丘地,掘低平整后,劃為龜崗一、二、三、四馬路,分段出售,并興建洋房,現在龜崗馬路及各橫馬路,都始建于此時。1922年,華僑又在共和村購地建屋,使共和村逐漸繁榮起來。這些從歐美回國的廣府人,將原來偏僻冷清的東山變成一棟棟洋樓林立的鬧市。春園、逵園、簡園、明園、隅園這著名的五大僑園,歷盡百年滄桑,至今仍令人贊嘆不已。

在東山,僑資房產成為一道道美麗的風景線。

一部分曾旅居澳大利亞、南洋的廣府華僑,在廣州長堤一帶修建高層騎樓。今人民橋往東,南方大廈、新亞大酒店、新華大酒店、東亞大酒店、永安堂、愛群大廈等建筑,都是那個時期的廣府華僑興建的,猶如散落在珠江邊的明珠,成為長堤路上亮麗的風景線,見證廣州近代城市發展的進程。據《廣州市志》記載,到1937年,廣州僑房達7580戶,投資額有1.08億元,占華僑在廣州總投資的74%。

新華大酒店

廣州華僑博物館副館長羅興連說,廣府華僑回廣州投資,不可否認當時廣州城市活力所散發的巨大吸引力,但決定因素還是廣府華僑的愛家愛鄉情結。

馮如拒高薪毅然回穗 顏氏看父途中赴戰場

近代中國命運多舛,廣府地區成為中外人口流動的前沿陣地,海外廣府人早期那種樸素的思鄉之情,對家的責任與擔當,逐漸升華為胸懷愛國救國的抱負。清末朝廷頒布國籍法,確認華僑海外出生的子女具備中國國籍,強化了廣府華僑愛國意識。19世紀中葉往后的近一個世紀里,廣府華僑書寫了一串串催人奮進的愛國救國故事。

1894年,孫中山在檀香山成立興中會。第二年,12歲的馮如因生活所迫,赴美國舊金山謀生。美國人萊特兄弟發明飛機后不久,馮如決定依靠中國人的力量制造飛機,實現航空救國。他賣掉值錢的家當,又向同鄉籌資,在舊金山奧克蘭創辦廣東制造機器廠,研制飛機。1909年,馮如終于將自己設計制造的飛機送上藍天。還在舊金山的孫中山聞訊后,當即趕赴奧克蘭,與馮如共商救國大計。當時,有國外大公司擬重金挽留馮如,但他心中只有救國的宏圖壯志。

1911年2月,馮如謝絕外國人的高薪聘請,帶著三名助手回到廣州,開啟了廣府華僑航空救國的歷史,也拉開了中國航空事業的序幕。可惜的是,1912年8月25日,他駕駛自制的飛機在廣州燕塘作飛行表演時不幸遇難,年僅29歲。廣州的絕大多數民眾也是在這個時候,知曉世界上還有一種叫做飛機的神奇“物種”。馮如之后,楊仙逸克服重重困難,組建中國第一支空軍,被譽為“中國空軍之父”。1923年,他在廣州大沙頭研制出中國第一架軍用飛機,孫中山親筆題贈“志在沖天”以示表彰。

在“航空救國”思想的影響下,不少廣府華僑回國效力,圖為“譚根”船身式水上飛機模型。

“九一八”事變后,民族危機日益嚴重,廣府華僑積極投入挽救民族危亡的斗爭,感人肺腑。“父親,我們是中國人,我們受著敵日的侵凌……我現在立志要前進,做時代的兒女。”家住廣州白云區的廣府華僑后人顏康平,再讀伯祖父當年給遠在新西蘭的曾祖父(顏振容)的家書時,聲音顯得有些低沉。顏康平說,這是一份“忠孝難兩全”的抉擇書。當時,自己的伯祖父回鄉探親后,準備返回新西蘭,恰逢日本全面侵華,顏康平伯祖父放棄看望父親,直奔抗日隊伍。

這一時期,廣府華僑掀起支援祖國抗日熱潮,北美僑領司徒美堂推動當地人士捐款達5400多萬美元,旅巴拿馬僑領廣府人劉連城發動全巴拿馬華僑捐款,華僑以多交為榮。還有不少廣府華僑回國直接參戰,甚至獻出了寶貴的生命。

傳承發展·濃濃家國情

中華人民共和國成立后,華僑的社會地位、經濟地位都發生了巨大的變化,即使一部分華僑由“落葉歸根”變為“落地生根”,成為中國血統的外籍人士(即華人),但他們愛故鄉愛祖國的情感矢志不渝。廣州也積極作為,出臺各項政策,創辦各種基地,讓海外廣府華僑華人、穗籍港澳同胞投資建廠、興醫辦學、修橋筑路,使其成為推動祖國建設的重要力量,也是廣府文化、中華文化的傳播者。

首批歸僑定居廣州顯赤誠 政府筑巢引僑感動游子心

1949年,中華人民共和國成立,華僑華人在居住地的社會地位明顯提升。但20世紀五十年代,部分國家和地區出現排華逆流,此時祖國成為僑居海外華僑華人最安全的港灣,大批華僑回國居住。廣東是接待安置華僑的前沿,而大部分華僑又集中在廣州。1951年底,廣東省在廣州萬頃沙劃出土地300畝,辦起了華僑農場(珠江農場),這是中國第一個歸僑集中安置地,先后有近6000名東南亞歸僑在此安居樂業。

祖國美好的發展前景以及政府對海外華僑華人的重視,吸引了眾多海外廣府華僑華人及穗籍港澳人士回到廣州創業。據原中央華僑回國投資輔導委員會于1954年4月的統計,當時廣東省僑資(包括港澳工商界人士的資金)工商企業資金共有231萬元,廣州就達160萬元。曾是印尼巨港華僑總會副主席的黃潔,得知中華人民共和國成立后,萬分激動,立即給時任中共中央華南分局統戰部副部長饒彰風寫信,表明想回國發展的愿望。1951年3月,黃潔等五人組成考察團從印尼動身回國,這是中華人民共和國成立后第一批回國考察的華僑團體。當時的黃潔還叫黃賜麒,為表明新的開始,改名“黃潔”。

廣州是黃潔回國的第一站,然后經武漢到北京,受到黨和國家領導人毛澤東和周恩來接見,8月返回廣州。這次考察,黃潔等人深受鼓舞,決定定居廣州,成立華僑工業建設公司,興辦廣州麻袋廠。令黃潔等人沒想到的是,麻袋廠效益很好,投產三年即回本。當時,僑資創辦的企業還有糖廠、紡織廠、造紙廠、水泥廠、酒店等,他們為當時廣州國民經濟恢復做出了重要貢獻。其中,華僑糖廠是當時全國規模最大,采用機械化、自動化最早的機制糖廠。

政府也順勢積極作為。1954年,廣州出臺政策規定,華僑回國投資,不論資金多少均有股息,若有盈余還可分紅。當年11月,廣州又決定籌建華僑新村,以解決華僑、歸僑、僑眷以及港澳同胞的住房問題,地點就選在城區東部偏北的今環市東路一帶。1955年5月華僑新村開建,三年后竣工,總建筑面積12萬平方米,是全國第一個大型華僑住宅區。黃潔、馬師曾、紅線女等都是華僑新村的第一批住戶。

地處環市東路的華僑新村,1955年開建,1958年竣工。

葉佩英“唱”出海外赤子聲 劉耀柱“駛”出同胞家鄉情

“我愛你,中國/我要把最美的歌兒獻給你/我的母親,我的祖國……”這是馬來西亞廣東籍華僑葉佩英1979年為電影《海外赤子》深情演唱的主題曲《我愛你,中國》。《海外赤子》講述了華僑黃德深一家放棄國外優渥生活,矢志不渝報效祖國的感人故事,是新中國第一部反映海外華僑生活的影視劇。當時中國正值改革開放,廣州充分發揮毗鄰港澳和旅外僑胞眾多的優勢,吸引海外赤子及穗籍港澳人士回鄉投資。葉佩英滿懷對祖國的憧憬與向往,從馬來西亞回國,唱出了華僑華人及穗籍港澳人士的心聲。

出生于廣州白云區石井夏茅的港商劉耀柱便是其中之一。彼時,劉耀柱回鄉探親,發現家鄉交通極為不便,只能打電話讓鄉親從夏茅騎一個多小時的自行車,到城里接上他,再載著他回村。1979年,劉耀柱引進300輛小汽車,合資成立白云小汽車出租公司,這是內地首家中外合資的出租車公司。為了方便辨識,劉耀柱把車身全部噴涂為紅色,車頂裝燈、車內裝計價器,開創了中國內地揚手即停、計程收費等的全新模式。從那時起,“的士”便以廣州為源頭,輻射到各大城市。

也是在這一時期,祖籍廣州的港商霍英東在廣州興建白天鵝賓館,鑲刻在開放式大堂中的“故鄉水”三個字,牽動著多少僑胞的家鄉情。在旅游酒店、農業養殖、工業制造、文化藝術、教育科技等各個領域,都有僑資流入。據《廣州市志》統計,1979年至1990年,廣州實際利用外資達到15.93億元,其中,八成資金來自華僑華人和港澳同胞。

早年在外國落地生根的廣府華僑及后代,雖已在僑居地繁衍生息,但始終不忘故土。1991年,一位30歲左右的外商,趁參加廣交會的機會在廣州尋根。他就是清末南下新加坡的廣州黃埔村人胡宏善第五代孫胡潮電,其父輩一代均未回過鄉。當時,他以為黃埔村在黃埔區,但廣州的黃埔村在海珠區。后經人介紹,胡潮電找到了黃埔村一位長者胡永漢。胡永漢問胡潮電:“我們家族的字輩口訣是‘瓊林起壯游’,你知道嗎?”令他驚訝的是,胡潮電不僅熟記這句口訣,還用流利的家鄉話講出字輩口訣的前一句“公祖兆榮歲”。自此,他終于找到了家鄉的親人,續上了家族的根。

院士用科技回饋廣州 僑三代以“棋”續寫家國情

進入21世紀,廣州積極匯僑智、聚僑力、護僑益、暖僑心,建設樞紐型僑都。很多華僑華人也選擇回到廣州,扎根粵港澳大灣區,在文化教育、信息技術、人工智能、生物醫藥等眾多領域,為千百年一脈相承的愛鄉愛國精神添上永不褪色的榮光。

中國科學院院士陳新滋是國際知名的有機化學專家,4歲就在廣州生活,在這里度過了小學和初中時光。雖然后來移居中國香港,但對廣州依然情意濃濃。2003年,陳新滋重回廣州,受聘為中山大學藥學院首任院長,攜手企業研發抗癌新藥,還帶領團隊在南沙建立新型有機氟功能材料的研究實驗室。陳新滋曾說,作為一名科研工作者,他能做的就是把科研工作做好,幫助更多的人,這也是他能為廣州所做的最大回饋。

國際橋梁專家、美籍華人孫峻嶺,師從茅以升。2005年,已在美國事業有成的孫峻嶺決定回國創業,考察了眾多城市后,最終落戶廣州。此后,以廣州為大本營,孫峻嶺的智慧浸潤了包括港珠澳大橋、廣州軌道交通六號線、十四號線、二十一號線等眾多大型工程。

相比之下,年輕一代的僑三代容一思則以“棋”報國,向世界傳播中國優秀文化。容氏僑一代容寶琛親歷第二次世界大戰,以報國為己任,曾被派往印度出任外交官;僑二代容志行、容堅行都在海外出生,幼年回國,也都曾在廣州體校學習,兩兄弟先后進入國家足球隊和圍棋隊,成為國腳和國手,為國爭光;而僑三代容一思童年在廣州文化公園聽著唱棋長大,20世紀末留學澳大利亞,后從事國際貿易、進入金融投資……但他身上最具標志性的印記還是“棋”。

2010年,容一思接手廣東東湖棋院,成功舉辦世界圍棋團體錦標賽,成為落戶廣州的世界級品牌賽事。2023年1月,在容一思的推動下,時隔十四年,“五羊杯”全國象棋冠軍邀請賽在廣州復辦,重現“萬人空巷齊聚中心臺、拖家帶口聽唱棋”的盛況。該項賽事創辦于20世紀八十年代,得到愛國港商霍英東的大力贊助。因此,“五羊杯”有著說不盡的僑界情緣,容一思說:“它不僅是一場文化賽事,還是聯結海外華人華僑棋迷的紐帶。”他希望把中國傳統棋文化打造成東方智慧的新名片。

“從足球綠茵場上的‘志行風格’到棋盤上的黑白縱橫,無時無刻在教導著我:心系中華,報效家國。”容一思多次表達特殊的家庭背景給他帶來特殊的家國情懷。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網