白云山何時“橫空出世”?為何起名“白云”?為何泉水潺潺卻不見有瀑布?

白云山經歷億萬年的地殼運動而成,而人與山的關系同樣建立于漫長的時光里。它形成于約6000萬年前,山勢平緩呈東北西南走向。2200多年前,這里的人依山建城,云山既是屏障,亦是風景,更是生活,被譽為“廣州人的老朋友”。

白云山何時“橫空出世”?山體緣何不斷長高?為何起名“白云”?為何泉水潺潺卻不見有瀑布?白云山與廣州城、廣州人如何和諧共生滋養彼此的?本文為你一一揭曉。

九連余脈 源追五嶺

酒向松間煮,詩從花下刪。柴門何用閉,留待白云還。——清·張天植

九連山南延終點 由斷層上升而形成

“云山珠水”是大家熟知的廣州山水地形。古時廣州城就建在山海間由廣大丘陵、臺地、平原交雜而成的區域內,南臨珠江,北依白云山。著名歷史地理學家曾昭璇將廣州地形由北向南分為四區:白云山區、觀音山丘陵、廣州臺地和珠江平原。在今天天河、海珠一帶數百米的高樓建起之前,海拔382米的白云山碧云峰,也就是俗稱的“摩星嶺”,一直是全城最高點。

白云山和著名的“五嶺”有著密切關系。大家知道,五嶺是劃分“嶺南”“嶺北”的自然分界線。白云山就是五嶺之一大庾嶺的一條支脈——九連山的余脈。九連山主體在粵北連平、和平二縣,東連龍川、河源,南連博羅、增城、龍門、從化,西連翁源、英德,北連江西“三南”(龍南、全南、定南),環連九處,故稱“九連”。九連山為現在廣東最大的山脈,其南延山勢由從化逶迤而來,至白云山而成終點。

公元前221年,秦將任囂、趙佗率領的南征大軍從中原南下至江西定南,然后越過九連山中段,進入龍川,再長途跋涉來到白云山南面,修筑“任囂城”。這標志著廣州城建和白云山人文歷史的開端,而白云山一開始就是廣州城的天然屏護。

白云山是一個和緩起伏的山塊,山塊大致作東北西南走向。從高空俯瞰,白云山有點像一個“扁豆莢”,南北長7000多米,中部東西寬4000多米,共有30多個山峰。它的東南和西北坡是一條直線般的長條急坡,這是因為山坡是沿著廣從斷裂與廣州-羅浮山斷裂夾角地帶的斷裂線形成的。也就是說,白云山是斷層上升形成的山塊:兩面下陷,山體上升。

約6000萬年前高起成山 之后經歷多次上升

白云山的生成與隆起,歷程十分壯觀。廣從斷裂與廣州-羅浮山斷裂自古生代(距今約5.7億年前至2.5億年前)以來出現過多次活動,構造運動和巖漿活動等對區域內的巖層擾動很大,原巖面目全非,也沒能保留下來什么生物化石。借助現代科學手段測定,白云山一帶地層形成年代,大約在“中泥盆統桂頭群”時期,也就是距今近4億年前。

這樣看來,早在大約4億年前,我們今天立足其上的“廣州地區”的地層就已在漂移著的大陸板塊的碰撞、擠壓下,出現了自從化方向而來的帶狀不規則隆起。

真正意義上的“白云山”形成于約6000萬年以前。當時廣州的地形是白云山高起成山,侏羅淺海沉積被花崗巖侵入,部分砂巖變質成為堅硬不透水的石英巖層,成了留在花崗巖巖體內的“俘虜體”,它們構成了白云山崖壁的地形基礎。同時,白云山兩側卻是斷裂陷落的低地,從今三元里到今老城區范圍,從今老城區范圍再到今沙河一帶,圍繞著白云山的都是淺水湖盆或大河谷地,堆積著大量紅色巖系。古白云山經歷了第三紀約6000萬年的侵蝕,上面的古生代砂頁巖才被蝕去,露出地下深處凝固的花崗巖。

到了第三紀(約6500萬年前至約250萬年前)中期,喜馬拉雅山隆起,今日廣州所在的區域也隆起,并發生斷裂。這次造山運動使得白云山山體部分上升,兩側斷陷。所以,今天白云山山頂是花崗巖,而兩側卻還保存了下陷的砂頁巖系。

第三紀末期地殼繼續上升,白云山兩側斷陷低地上升成為陸地。松碎的沙泥石礫在炎熱氣候下被氧化鐵膠結起來,成為被稱作“紅色巖系”的堅硬石頭,這就是今天廣州市所在的地基。花崗巖體的白云山構成山地,兩側斷陷區保留的砂頁巖地區也形成了一些高丘陵——觀音山(越秀山)、象崗、瘦狗嶺等。古盆地的紅色巖系地區巖性軟弱,成為低平的臺地和緩的丘陵,這也是廣州城主體的所在。因此,廣州的地勢高低與巖石性質有關。

白云山是長期剝蝕的山地,故山頂也呈平緩起伏丘陵地形,這個山頂平緩面在350米高度。同樣的和緩丘陵地面還出現在200米、100米-80米高度。所以,第四紀以來(即約250萬年前以來),白云山上升過三次。因為這些山頂平坦面當時是平原,后來因為地殼上升了,這個平原就上升起來,成為一個平坦的山頂,高處蝕低,低處堆高,又形成了另一個平原,結果形成了山頂平緩的白云山。摩星嶺由于有堅硬的石英巖形成頂峰,故山脊頂部高起幾塊巨石,成為白云山最高點,高度為382米。

所以,白云山350米高的山頂是在第三紀末期形成的,天南第一峰的山頂和緩面(200米一級)在第四紀初形成,山腳的丘陵地頂面(100米左右)在第四紀形成。

因白云蓊郁而得名 泉水多與巖石有關

有關白云山的得名,《羊城古鈔》云:“每當秋霽,有白云蓊郁且起,半壁皆素,故名曰白云”。

那么,白云山為何有這么多云氣呢?原因主要有二:一是白云山地勢較高,從西北方向吹來的較涼、較冷的氣流常被山體阻擋,而從東南方向吹來的溫度、濕度相對較高的暖氣流亦常被山體阻滯。兩股氣流相遇、相持、交融,由此生霧。二是白云山上林木繁茂,溪澗縱橫,地下水源豐富,地表濕度較高,水蒸氣自然較多,而山體復雜的地形又使得水氣不易迅速飄散,自然容易形成云霧。

白云山泉水多與花崗巖不透水有關,雨水只能沿山坡流下,或浸透入風化層中,故坑、溪眾多。白云山不少景點是以水命名的,如九龍泉、蒲澗、雙溪、黃婆洞等。山泉以表層泉和節理泉為主。山上的硬石英砂巖露頭地點幾乎都成為懸崖急坡,地下水常從滲出,形成潺潺泉水,滴水巖等即是這樣形成。蒲澗泉的源頭也是懸崖上的泉水下滴而成,這里的石英巖厚達120米,十分壯觀。而一些地方的紅色風化層被流水沖刷剝蝕,基巖出露,地面風化層下透的地下水也往往在花崗巖的裂隙中流出成泉,成為溪澗之源。九龍泉和白云山頂一帶的地下水,就是如此而來。表層泉只靠厚兩三米的風化殼來儲水,水量不大,難以成為大量涌泉,所以白云山中并沒有多少瀑布存在。

根據地質監測,白云山及廣州城下的地殼正處于相對穩定的時期。

山城之戀 地久天長

爾其巔可摩星,下瞰歸龍之洞;中懸飛瀑,高垂噴玉之泉。——明·黃佐

從“山城兩望”

到“山城一體”

在時間長河里,白云山與廣州城的“親密度”一直在提升。從城外之山到城郊之山,再到山在城中,自然變遷與人的開拓,盡在其中。

據史料記載,2200多年前的“任囂城”約在今中山四、五路交界處至越華路西段的位置;稍后建造的趙佗城則向東南拓展至現今中山四路中段和文德路北段。此時的白云山顯然遠在建城區之外。從這兩個最早的廣州古城出發,沿路去往白云山的南端或西南端,大概要走上9公里。

三國至唐代的廣州城向西拓展到現今中山五路中段和吉祥路南段,城東部和城東北部的疆界基本維持不變,廣州城至白云山的路線距離變化也不大。宋元兩代,廣州城拓展為“東”“西”“中”三域,北界接近現東風中路,南界抵至現大德路、文明路一帶,東界稍稍越過現德政北路和德政中路。以這一時期的廣州城的東北部作為起始點,其至白云山的距離縮短了500米左右。

明清兩代,廣州城北端已擴至越秀山上的五層樓(鎮海樓),東北部推進至現小北路北園酒家及越秀北一帶,南部和東南部接近珠江邊。廣州城至白云山的距離變為7500米左右。民國時期也基本保持這個距離。

新中國成立后,廣州城區全方位逐步擴大。現在,白云山成了一座地道的“城中山”。

清末民初白云山成熱門登高地

如今的白云山有17個門崗,居民可從四面八方進山。讓時光倒流百年,20世紀30年代,從市區到白云山只有兩條路線:一條是從大東門至沙河息鞭亭和云泉山館,沿途經過黃花崗、茶亭、十九路軍墳場、朱執信墓等;另一條是從小北門到彌勒寺,首站經過寶漢茶寮,后經登峰路、橫枝崗和姑嫂墳,至長腰嶺彌勒寺下車上山。

當時人們游白云山,除了徒步外,還可乘坐過山轎、黃包車、長途車。坐過山轎,從市內坐至山頂,每人收費約10元(以當時貨幣計);如從山腳坐上山頂,則需4元,而當時普通人每個月的伙食費才五六元。

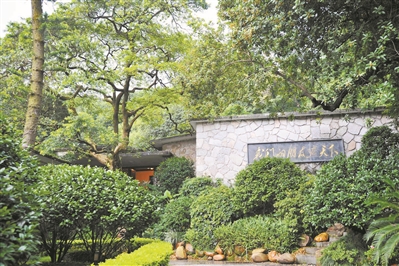

直通白云山的云道滿眼青蔥。

從清末民初開始,隨著廣州城的人口增加,白云山越來越成為熱門登高地。每年的鄭仙誕、重陽日和清明節,白云山上都熱鬧非凡。人們晚上吃完飯后上山,在山里待上一個晚上,第二天早上才下山回家。山道兩旁,攤檔遍布,賣茶水、餅食、花卉、紙花、風車、搖鼓、香燭等的貨郎小販錯雜其中,從山腳一直擺到現在的山頂公園之處,非常熱鬧。

《三家巷》是現代著名作家歐陽山的作品,在這部長篇小說中,白云山作為當時廣州人生活中的一部分,多次被提及。書中也有對重陽節廣州人登白云山的風俗描寫:“正是舊歷的重陽節……那一天大早就動身,去逛白云山。他們出了小北門,走過鹿鳴崗和鳳凰臺,踏著百步梯,緩步登上白云山的高處。”

白云山8次入選羊城八景

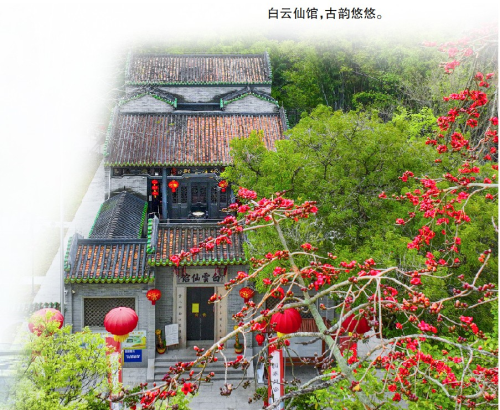

從宋代至今千余年間,白云山先后8次被列入羊城八景,是廣州城中獲評次數最多的地點,被列入羊城八景的分別是蒲澗濂泉(宋、元),景泰僧歸(元),白云晚望(元),白云松濤(1963年),云山錦繡(1986年),云山疊翠(2002年、2011年)。

山與人 兩相依

短篷疏雨春聽浪,瘦馬輕寒曉度關。何處好尋幽隱地,長松流水白云閑。——宋·崔與之

山護佑著城 人擁抱著山

歷經了億萬年的地質演變,白云山終成“羊城第一秀”,白云飄繞,風光旖旎。不過,對廣州人而言,云山和珠水不僅是這座千年古城的地理標志,更是城市文化的一部分,融進了每一個人的日常生活。“得閑(有空)去爬山”和“得閑去飲茶”一樣,是廣州人的口頭禪。而廣州人對白云山的感情并不僅限于此。在廣東省民俗文化研究會副會長潘劍明看來,白云山之于廣州人,是早已植根于血液中的城市文化和歷史。經過千年的文化熏陶,這座山蘊藏著這座城最深的韻味。“這座山和這座城里每一個人的過去和現在,都有緊密的關聯。”

秦代留下白云山的傳說

秦代初年,相傳中原方士鄭安期在白云山采藥,尋得九節菖蒲,解救了廣州百姓;宋代,蘇東坡提議“竹管引水”,將白云山的蒲澗山泉引入城,廣州人因此喝上了第一口“自來水”。宋元時期的羊城八景之一——蒲澗濂泉在白云山的滴水巖景區,相傳就是九節菖蒲生長之地,留下了鄭安期駕鶴而去、羽化登仙的美好傳說;而當年東坡引水之源也在這里。

飲水當思源,一直以來,白云山的水就滋潤著這座城市,也在城區留下點點痕跡。廣州古有西、菊、蘭三大湖,白云山的蒲澗水途經三大湖,最終流入珠江,形成一個流動不息的水網。距離白云山山麓超過5公里的白云路于1912年建成,路北端曾被稱為川龍口,一條水道正是沿白云山順流而下之水途經于此。人們將這條路命名為“白云路”,正是希望通過這個地名,讓路過之人記得這條水道的“根”——白云山。

全城齊心 綠滿云山

白云山和廣州人之間的關系從不是一方一味給予,一方一味索取。白云山滋養著這里的人;這里的人也守護著這座山。

抗日戰爭期間,白云山樹木遭到破壞,滿目瘡痍,過往千年之景化為虛無。

新中國成立后,這座城市的人們用心守護這座千年名山。數十年來,人們在白云山區域進行了一系列水利建設、植樹造林等活動,對改善白云山的山水環境起到了重要作用。

上世紀50年代,廣州市立法規,墾荒山,組織干部群眾植樹造林,廣州人群策群力,在白云山種下漫山遍野的花草樹木。

1958年以來,白云山上開辟了山頂公園,建亭臺樓榭,建造了山莊旅社、雙溪別墅、松濤別院等建筑;又修建了黃婆洞水庫、麓湖水庫等水利工程;開發了廣州碑林、云臺花園等游覽風景區。20世紀60年代和80年代,白云山以“白云松濤”和“云山錦繡”兩度列入“羊城新八景”。2011年1月21日,白云山風景名勝區成為國家5A級旅游景區,是廣州市唯一同時擁有全國文明風景旅游區、國家5A級旅游景區兩項榮譽的景區。

如今的白云山是動植物基因庫,吸引了包括黑臉琵鷺在內的眾多鳥類前來“安營扎寨”、繁衍生息。白云索道沿線,夾竹桃、黃槐、宮粉紫荊、黃花風鈴木、黃嬋等開花喬灌木四季常開,分外艷麗。在麓湖鴻鵠山,5200余株杜鵑花打造出紛繁絢爛的杜鵑大觀園;鳴春谷可憩大草坪邊緣等區域種植了逾千棵映山紅和毛杜鵑;摩星嶺蘇家山、五所平臺及摩云路口至龍虎崗種植毛杜鵑近萬株,面積達7000平方米,形成了一大片花海。

登上摩星嶺,手可摘星辰。

廣州人一向務實,并不過分看重名聲,但這座城與這座山的感情卻是在千年歲月的起與伏中一點點變得深厚。從羊城第一秀、名士畢至,到戰爭受創,荒山野嶺,再到全城齊心,綠滿云山……當經歷了這些,這座山就不再是一處雅致的景點。“它有鮮活的生命力,一直伴隨著我們成長,給廣州人的感覺更像是一座‘活著的山’,是大家的老朋友。”潘劍明說。

人與山 長相守

撥云露山骨,始覺微徑通。鳥啼石竹翠,池照巖花紅。——清·陳石麟

上有云山詩意 下有人間煙火

每一座山都有自己的“性格”。廣州人喜歡白云山這位“老朋友”,不少廣州人以能在住處看見白云山為傲。這種情感不僅源于千年歷史和旖旎風光,更重要的是,只有在白云山才能感受到的獨特氣質——上有云山詩意,下有人間煙火。作為風水寶地,這里自古便是文人志士向往之地。晉代,葛洪曾在此施醫贈藥;南梁時,景泰禪師來此建寺,白云山從此有了暮鼓晨鐘;唐宋以來,杜甫的祖父杜審言以及蘇軾、崔與之等文人雅士先后登山吟詩,留下墨寶。其中,描繪舊羊城八景之一——蒲澗濂泉的“千章古木臨無地,百尺飛濤瀉漏天”之句,正是出自蘇軾之手。

吸引歷代文人騷客登臨白云山的不只是“景泰僧歸”與“蒲澗濂泉”。僅明清時期,白云山保存或建立的寺廟就有白云寺、雙溪寺、能仁寺、彌勒寺、濂泉寺、上景泰寺、下景泰寺、五龍谷廟、云巖寺等;亦有九龍泉、甘露泉、虎跑泉、玉虹池、“天南第一峰”石牌坊、明珠樓等名勝古跡。湛若水、陳子壯、張維屏等學者、詩人還在此建房讀書、舉辦書院或結社吟詩,主要有白云山房、云淙別業、泰泉書院、白云書院等,可謂人文蔚起。

山莊旅舍被譽為嶺南建筑的經典之作。

白云山上有很多赫赫有名的歷史建筑,由中國工程院院士莫伯治主持設計、位于摩星嶺東南側山谷的山莊旅舍建成于1962年,被譽為嶺南建筑的經典之作。山莊旅舍占地不到2000平方米,布局應地勢起伏,濃蔭蔽天,架屋蜿蜒于木末,圍墻隱約于蘿間,而窗含山色、曲徑回廊、泉流穿屋,園林與山水,相得益彰。

在潘劍明看來,白云山既有后人魂牽夢繞的鄉愁情結,更有沉淀已久的文化底蘊,是令后人向往的文化之山。

每年超2000萬人次登山

充滿了詩意與雅趣的白云山,同時充盈著人間煙火。農歷七月廿五是白云山特有的民俗節誕——鄭仙誕。這個民俗節誕至今已有上千年歷史,享有“廣州第一誕”的美譽, 2017年被評為廣州市非物質文化遺產。千百年來,廣州人口口相傳,在這一天上白云山采菖蒲、沐靈泉,可保身體健康。于是,每一年的這一天,人們以登山為樂。

其實,對廣州人來說,不僅是鄭仙誕與重陽節可登高,一年四季都可登山。“白云山位于市區,不需舟車勞頓,大約半小時車程就到山腳。”潘劍明說,這座山是公園,亦像社區,“白云山每天都一樣熱鬧,爬山時,身邊都是認識的老朋友。”

數據顯示,白云山日均客流量達2萬至3萬人次,每年客流量超過2000萬人次。與這座城市的人情味相似,上可接云山詩意的白云山,亦能容納人間煙火百態——這恰恰是廣州人鐘情于這座山的理由。在中國美術家協會顧問、廣東省文聯原主席許欽松看來,白云山高低錯落,樹木花草豐盛。對市民而言,白云山的路不遠、山不險,一切都恰到好處。因此每天都有人來這里爬山喝茶、一路觀花、相約聚會。白云山不僅僅是地理意義的山,更是融入了廣州人精神的山,彰顯了一種屬于廣東人的生活態度。“想當年,我也是牽著夫人的手在白云山上談戀愛的,后來更是從廣東畫院附近搬到了白云山這邊繼續生活。”許欽松說。

2007年夏,許欽松的山水畫作品《云山珠水》描繪了白云山與珠江之景。畫面中,白云山自左上逶迤而右下,與珠江構成遙合之勢。微茫晨曦之下,城市繁華若隱若現。這幅作品亦傳遞了云山珠水與城市融為一體、相輔相成的感受,傳遞著一座山與一座城的微妙關系。

實際上,生活在山水城市,無論是在古代,還是現代,都讓人們心向往之。而在廣州,不同的人在山水中傳遞著不同的生活態度。在白云山爬山圈子里,朱蘇權是一個知名人物,帶領一家人撰寫了《云山花事經眼錄》。和大多數街坊一樣,他只要一放假就帶著家人爬白云山。這些年,他看遍了白云山上的花開盛景,也邂逅了許多美妙花境,“才有了寫書記錄白云山花草樹木四時美態的決定”。而對很多街坊來說,賞云山美景,會親友,學太極、舞蹈、歌唱,好不自在,而活動后共品白云豬手、山水豆腐花、沙河粉,更是一件幸福之事。

除了會親友、嘆輕食的人,如今坡度適宜的白云山上又多了很多“跑山迷”。其中,安云武和黃聰寶就住在白云山山腳,“山就在家門口,一抬腿就上山,一上山就跑起來。”跑步多年的安云武是這個圈子里的名人。他說,自己每天早上五點左右上山,一跑起來,常常是十多公里起步,到了周六,更是與一群好友相約“巡山”。黃聰寶透露,大家一路上山,常能看到晨曦初現、花草樹木蔥郁,還有野生動物的身影悄悄略過,這時總會感受到,“白云山就像我們的后花園,我們也愛這個后花園,這是一座城市,以及大自然給予生活最好的饋贈”。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網