嶺南文化 經緯度

“五嶺北來峰在地,九州南盡水浮天。”嶺南大地倚山臨海,地勢開陽。自古以來,嶺南人采中原之精粹,納四海之新風,融匯升華,自成宗系,形成別具一格的嶺南文化,且務實、開放、兼容、創新之風至今賡續不斷。而其文脈之傳承,實有賴于歷代學者開館授徒,薪火相傳。尤其是書院產生之后,學派紛呈,名人輩出,在中華文化之林中獨樹一幟。

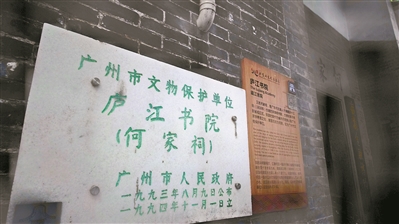

廬江書院

“變身”鬧中取靜的嶺南金融博物館

作為以嶺南地區金融為主題,收集、展覽、金融教育、文化交流于一體的華南地區首家綜合性金融博物館,位于越秀區西湖路流水井29號的嶺南金融博物館地理位置可謂優越。2018年,它在全國開創性地采用了政府購買服務的方式引入社會運營機構,創新了國有博物館運營的新模式。館址就是當年的廬江書院,又稱何家祠。從這個名字上,我們就不難看出它之前的“雙重身份”。

嶺南金融博物館就位于當年的“廬江書院”。

廬江書院(舊跡)

廬江書院毗鄰北京路、西湖路、教育路,占地面積約1900平方米,建筑面積約2300平方米,屬廣州市文物保護單位。嶺南金融博物館陳列研究部負責人蘇慧穎介紹,書院建于1808年,已有200多年歷史。其建筑群落主要由堂屋及附屬東西試館組成,堂屋主要功能為何氏宗族的公共活動場所;兩旁附屬東西試館是提供給宗族子弟趕考科舉的臨時落腳點。

“《禮記·學記》載:‘古之教者,家有塾……’塾是古代禮制的體現”,蘇慧穎說,“廬江書院的塾分為塾臺、塾間。塾臺位于大門左、右兩側, 功能是大型祭祀慶典活動時的鼓樂臺。進入大門,分布在東西兩側的小房間為塾間,主要提供給賓客休息或作儲物室。”廬江書院的塾臺位于堂屋兩側,采用須彌座形式。

蘇慧穎介紹,海洋與水利的便捷,使明清時期廣州聚集了眾多富商大賈,號稱“有百貨之肆,五都之市”。眾多小商人團體亦隨之而起,“廣城之家,大小俱有生意”“持一二錢之貨,輾轉交易,可以自肥”。人口流動、五方雜處。大家開始尋求整合各自的資源優勢,拓展在本地發展的基石,“南海省會首邑,京差使客,往來絡繹不絕,所需公館,一時租賃維艱”,于是,“商人、宗族以共同利益為基礎,創建了一個個功能性的地緣聯盟組織——合族祠”,成為各族立足省城的重要據點。廣州、肇慶十幾個何氏宗族共同出資,籌得數千金,于清嘉慶十三年(1808)建成書院。

“早期約有86房,后來發展到157房。這里的房,并不是實體性宗族之下的分支,而是由一個個獨立的宗族通過付出一筆加入經費而獲得書院成員資格,即所謂的‘房份’”,他介紹,組成各房平時“不相聞問”“懸州越縣”“不數相往還”,多為沒有血緣關系的同姓,“‘房份’最直接的物質體現便是圍繞在堂屋周邊的東西試館,由一間間小屋組合構成,上下兩層,占地面積約為10-15平方米不等,各小屋的門楣由麻石砌就,刻寫出資的宗族房系,目的是作為各地宗族子弟科舉趕考的臨時落腳點。”所以說,所謂“何家祠”,更確切地應該是一個強調社交功能的空間,與通常意義上的宗祠有所不同。

廬江書院也非常注重科舉,在其管理規定中寫明:“各房子弟新登文、武科第,又赴祠謁祖者,獎花紅銀一兩;恩優拔副歲貢生,獎花紅銀一兩;南北鄉試舉人,獎二圓;解元,獎三圓;進士,獎四圓;會元,獎五圓;翰林,獎六圓;榜眼、探花,獎八圓;狀元,獎十圓;副將至提督,獎四圓。欽賜科第亦照此辦理。”又規定:“各房兄弟子侄到來趕科考試,入房居住、務必安靜,不許聚賭擲骰、抹牌猜枚、吹簫彈唱。每逢場前夜宿、場期作文之日,亦不許喧嘩擾亂。倘有犯例,即許值事召集各房矜耆重責;如不悔改,可將其革出該房,永不許入房居住。”

創立后,何家祠曾在清道光十九年(1839)和清同治二年(1863)經歷兩次重修,在光緒十六年(1890)再次倡議重修。乾隆年間,改名為“廬江書院”。2019年4月11日,嶺南金融博物館正式對外開放。館舍雖然不大,但是在保持文物本體舊貌的基礎上進行了現代化改造的博物館內部空間布局非常優雅舒適。穿行在展廳中,時時可見陽光從天井中舒緩地灑下來。連通各處的廊廡延伸出精巧變化的行進線。置身其中,與其外喧囂的北京路仿若兩個天地。可以想見,在當年,那些從廣東各地風塵仆仆而來的年輕人們,一定曾在這里的陽光里,或雨聲中感到過片刻的安寧。于他們的人生而言,這三尺斗室既充盈著希望,亦平復著心境。

陳氏書院

辟為廣東民間工藝博物館

陳氏書院

合族祠“書院”中今天最負盛名者,要數陳氏書院,又稱陳家祠。這座建成于清光緒二十年(1894)的建筑位于西關連元大街,是少數建在城外的同類建筑。

陳氏書院現占地面積達15000平方米,其中主體建筑是6400平方米,是一座“廣五間,深三進”,廊龐相連,又以庭院相隔的裝飾精美的建筑群。它至今仍然得以完好保留,不但被辟為廣東民間工藝博物館,還列為全國重點文物保護單位。它是人們觀賞廣東民間手工藝品最佳的集中地之一,幾乎收藏全了廣東民間手工藝品的整個譜系。

廣東民間工藝博物館館長黃海妍在《清代以來廣州城中的合族祠——以全國重點文物保護單位陳氏書院為例》中指出,陳氏書院供奉的據載是傳說中的漢代“太邱太祖”,相傳其后代散布于廣東各地。到了清代末年,廣東各地陳姓族人倡議在廣州買地建造陳氏書院。他們發信至廣東各地,號召各地陳姓宗族踴躍捐資到廣州建造祠堂。據說,當時廣東七十二縣中的陳姓宗族都有捐款參與。作為捐款的條件,他們可以將本身宗族的祖先牌位放進陳氏書院。而“陳氏書院在興修時,倡辦者也聲稱是為各地陳姓族人前來廣州城應考科舉時提供落腳的地方,在其兩側東、西廂房的梁柱上還裝設有間隔機關,可將廂房間隔成數小間,供人居住”。

黃海妍指出,清初廣州,城中已缺少累世大族,宗祠隨之凋敗,代之以各地同姓族人合資在省城廣州建造的合族宗祠。后來,許多合族祠,就以“書院”“書室”“書舍”“試館”等名義“改頭換面”。

在陳氏書院,平時也將首進大廳、中進聚賢堂以及后進神龕之外的廂房和齋房等出租,以維持日常用度。這種出租有嚴格的管理和限制規章。

黃海妍也指出,陳氏書院雖然不能算是讀書課試的宗族學校,但“從其對紳士身份的重視,從書院內懸掛的對聯,尤其是從書院中精美的各類建筑裝飾中,隨處可以感受到一股濃濃的勸諭、鼓舞族內子弟發奮讀書的氣氛”。

例如那副“道攢太邱星聚一堂昌后世,德鄰廣雅風培百粵振斯文”的對聯,不正是希望借助不遠處廣雅書院的聲名,使前來應考居住的陳姓子弟也能獲得如廣雅書院生員所取得的成就嗎?

陳家祠全景

陳家祠(屋檐)

大小馬站書院群

約3平方公里

“龍藏流水井,馬站清水橋”,老的建筑很多還在。很多廣州的老居民仍然能講述早年西湖路附近龍藏街、流水井和大、小馬站書院故事。

有人說之所以稱為“馬站”,也是因為這里當年祠堂書院成群,每逢科舉,讀書人聚集于此,需要有地方放馬,所以建立“馬站”,類似今天的停車場。古代官員使用的就是“大馬站”,其他人使用的就是“小馬站”。也有說大、小馬站系同一驛站的兩個功能區,依面積大小而得名。

這一帶古書院的開始形成于清康熙以后。雍正十一年(1733)以后,政府改變了對書院的政策,一方面繼續加強控制,一方面也積極提倡,確認書院是“興賢育才之一道也”。此后廣州書院數目大增,建設規模逐漸達到歷史頂峰。

蘇慧穎指出,省城廣州五方雜處,商人群體以及城鄉宗族尋求重新締結各種社會關系,整合各自資源優勢的方式是聯宗,整合的場所是合族祠。合族祠為鄉村宗族提供了在省城廣州開展諸如貿易、納糧、訴訟、考試的落腳點,也為資源整合、提升宗族社會地位、搭建城鄉聯系網絡提供了一種基層運作模式。

在當時,“廣州人尤好學,聘名師,訓子弟,不憚遠道,不惜重修,一家之 力不足,則聯數家數十家而集其成。”大小馬站書院群一帶“云集了數百家以姓氏命名的書院、書室、家塾,或稱家祠之建筑群體,如考亭書院、廬江書院、冠英家塾等,街巷連片,其面積達3平方公里,在全國實屬罕見”。

冠英家塾(舊跡)

我們如果把這些書院標在當時的廣州城圖上,就能看到它們實際是圍繞著廣州當時的教育中心區分布。這里距離位于今越秀區藥洲遺址的廣東提督學政署很近。當時的提督學政署主管全省文教,類似現在的教育廳。以之為中心,周邊分布了三個學宮、五所省級書院、一所府級書院、兩所縣級書院。此外還有大量合族祠辦的書院等,構成了一個層級的書院教育網絡。

在廣州文物普查過程中,這一帶仍能尋覓到平所書院、謝氏書院、賴氏書院、江都書院、三益書室、關家祠、周家祠、曾家祠、見大書院、冠英家塾、考亭書院、廬江書院的舊跡。輝煌的過往雖然沉淀在當代都市的喧囂中,仍綻放著光芒。

三益書室

考亭書院

與朱熹有淵源

考亭書院淵源于南宋理學大師朱熹。朱熹以及他的父親在閩北建有多座書院,其中最有影響的要數建在福建南平市建陽區麻陽溪畔的考亭書院。

廣州的這座考亭書院當然不是那一所。它為朱家后人所建,位置在流水井35號。雖然原有的建筑保存不多,但整體格局變化不大,最為吸引人的是書院的奎樓,是這一帶現存最高的和最完整的奎樓。上面刻著“文明大啟”四個字,對面供奉著朱熹像。書院的大門建在奎樓之下,高檐高達五米。

據《粵桂朱氏源流》載,廣州考亭書院始建于清嘉慶年間(1796-1821)。宋末,朱熹第六代孫朱文煥官至大理寺平章事,隨軍南遷,戰死于廣東清遠。他的兩個兒子在當地定居,另一個兒子遷到新寧(今臺山),到清代乾隆嘉慶年間發展成為大族。當時新寧屬廣州府范圍,朱氏家族于是在廣州府學不遠的流水井筑起這座書院,也取名“考亭”,又稱朱家祠。除了紀念先祖,也服務于朱家舉子赴省或京參加會試或殿試。書院規定本姓人中舉人以上的,必須接受紫陽書院(紫陽是朱熹別名)的獎賞,參加在這兩院舉行的祭祀儀式。這種做法直到清末科舉制度取消方終止。

考亭書院牌匾與內景

追根溯源

游走于“書院”“祠堂”之間

在廣州文化的發展史上,有一類機構游走在“書院”和“祠堂”之間,成為一種獨特的存在。

如果說官辦和官商合辦的著名書院為古代廣州地區的學子,特別是已經相當出類拔萃的“精英”們提供了高水平的平臺,同時伴隨著更加高遠的學術追求,那么這類“又是祠堂又是書院”的機構,則更多帶有傳統社會中宗族互助等樸素愿望。同時,它們也與本地發達的商業網絡、商業精神息息相關。

并非每一個傳統社會中的讀書人都能在功名或學業上有所成就。對于絕大多數的普通學子來說,年輕時代在這地遠人生的省城之地中能便捷地覓得一處暫時的棲身之所,不僅可解決應考的迫切需要,也多半可以感受到那種若有若無的親情與冀望。在廣州的大小馬站、流水井一帶,曾經聚集了數以百計此類合族祠書院,曾被一些研究者和媒體稱為“全國最大的古代書院群”。

有研究者指出,此廣州“古代書院群”頗有價值,已經超出了單純的建筑研究和意義,還反映出一個時代的經濟、文化風貌。

今天,這里的許多“書院”已經消失在歷史的長河之中,而余下的不多幾座,正被今天的人們重新發現它們的價值,以各種形式再度回歸到大眾視野之中。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網