繁華鬧市藏故事,尋常巷陌存歷史。在廣州,祠堂并不是離人們生活很遙遠的存在。祠堂作為古人祭祀祖先或先賢的場所,承載著啟迪后人的厚重記憶,更蘊藏了許多清廉正直的感人事跡。本期“羊城清風”帶領大家前往越秀區秉政街,探尋廣州記載最早的“祠堂”背后的廉政故事。

南粵有父子,文武皆秉正

在熙熙攘攘的中山四路上,有一條看起來并不起眼的小街,兩旁商鋪林立,左右樹木蔥蘢,往來行人不斷。看起來,正是廣州一個尋常社區的恬靜模樣。

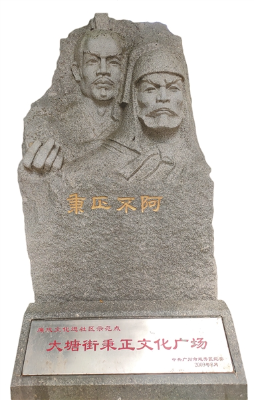

行至一轉角,忽逢一雕像。雕像上刻兩位古人面容,左束漢冠,右戴兜鏊,雙唇緊閉,神情嚴肅。雕像高2.3米,重5噸,由整塊花崗巖雕琢而成,正面基座刻有隸書“秉正不阿”四個金漆字。

“張戊、張買父子一個戰功赫赫,一個文才橫溢,相繼正色立朝,秉正不阿,長期受到朝野的尊敬和家鄉人民的懷念。”據大塘街文化站站長羅莉琴介紹,張戊是廣東省歷史上記載最早的名將,他曾率一支強大的“越騎”大軍參加秦末農民起義,跟劉邦南征北戰。因作戰勇敢、治兵有方,被任命為“越騎將軍”。

張買除了受父親影響,勤奮讀書、習武之外,還精于詩歌音樂,是廣東有歷史記載的最早的詩人和歌星。清初著名學者屈大均在《廣東新語詩語》中,把他列為“開吾粵風雅之先”的第一人。有一次,張買陪伴漢惠帝劉盈在皇苑劃船游樂,唱著自己改編的廣東民歌,歌詞針砭時弊,唱出了老百姓的心聲,使漢惠帝有所感悟。

1800多年前,即東漢靈帝年間,羊城百姓為了紀念他們,就在現在的秉政街一帶建立了“秉正祠”。建祠時百姓紛紛前來幫忙,當時的地方官劉威深受感動,親自帶著下屬官員來體驗百姓敬重先賢之情,官員們把身上的銀兩全部捐獻以助建祠。《廣州城坊志》稱該祠為“粵人建祠之最古者”。

那“秉正祠”“秉政街”和“秉政社區”有何區別?羅莉琴解釋,“原來,古時候‘政’‘正’二字相通,這一字之差背后的含義其實都是主持正義、辦事公道。”

后人頌其賢,立像揚清風

物換星移,秉正祠早已毀,秉政街至今猶存。2002年,為了將張戊父子秉正不阿、正色立朝的風范發揚傳承下來,秉政社區所在的大塘街道圍繞“秉正”這一主題,在秉政街打造了秉正文化廣場:除在廣場東側以張氏父子原形設置了雕像外,還利用學校圍墻制作了28米“秉正不阿”典故浮雕墻,以生動的畫面形象講述張氏父子的故事。

緊鄰雕像旁邊的大塘街小學也在那時更名為“秉正小學”。這28米長的浮雕墻正是刻在了小學大門的兩邊圍墻上。從大門一進來,左手邊一處幽雅的微建筑引人注目:假山、翠竹環繞下有一方大理石蓮池,墻上“蓮潔而尊,人廉而正”的字樣在陽光下反射出柔和的光芒。

“學校浸潤在秉政街悠長的歷史文化氛圍中,不僅以此為校名,也將‘秉正’作為我們的教育理念。”秉正小學校長李燕紅表示,學校以“秉志立德,正善求真”為校訓,以此來培育品正博雅的正雅學子,從校園景觀到教學活動,將廉潔公正的種子從小播撒在孩子們的心田。

行走巷陌間,聆聽先賢事。這一系列從社區到校園的文化景觀,讓來往的群眾潛移默化地接受廉潔教育。正如每天上班都會經過此處的秉政社區黨員吳閏桂所說,“作為社區的一名黨員,我每次經過這里的時候,他們的故事就會浮現在我的眼前,激勵、提醒自己在工作生活中也要立身為正。”

人物介紹

張戊(西漢初),生卒年欠詳,秦末漢初番禺人。舊志稱戊先是率越騎反暴秦,后隨高祖劉邦征戰,授越騎將軍,協同樊噲、灌嬰、周勃、華無害諸將以平定三秦,收取關中有功,未受封,病卒。

張買,張戊子,善騎射,尤精音律。呂后執政時,丞相審食其以張戊功比華無害未及封賞進言,因追封張戊為南宮侯,張買襲爵。漢武帝建元初,張買因長期敢于直諫,被罷官回鄉。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網