年輕人帶來粵曲新玩法

粵曲是用廣州方言演唱的曲藝品種。《雙橋煙雨》《文姬歸漢》等名曲傳唱甚廣,為群眾喜聞樂見。

近年,許多非遺項目遭遇了各種各樣的新挑戰,也迎來了不少新機遇。那么,粵曲發展態勢究竟如何呢?日前,由廣州市文化廣電旅游局組織、廣州大學承接的“粵曲項目存續狀況調查研究”成果發布。研究者認為,從傳承人群的年齡和私伙局的狀況看,如果重視挖掘并長期支持民間傳承,未來10年粵曲有望煥發全新的面貌。

粵曲發展——從“吹打樂伴奏”發展到獨立曲種

粵曲2011年入選第三批國家級非遺項目名錄。目前粵曲界比較統一的認識是粵曲曾經歷過“八音班”“師娘”“女伶”三個發展時期。

早期“八音班”的表演,原本為珠江三角洲鄉村中演出的吹打樂伴奏,表演者一般為鄉村樂師或走街串巷賣藝的“盲藝人”,八音班演出形式為不上妝的清唱,邊奏樂器邊唱,唱曲者同時也是樂師,一人一角。這種演出多服務于鄉村中的祭祀、集會等活動。清朝末年開始,城市化發展促進了城市娛樂需求的發展,同時也促進了人口向城市的流動,在廣州城市茶樓“歌壇”中出現了以唱“粵曲”為業的失明女性藝人“師娘”(也名“瞽姬”)。

20世紀20年代左右,明眼“女伶”逐漸代替了“瞽姬”,在不到十年的時間內,一批女性表演者進入這一職業領域,女伶人數增加到300多人。“歌壇”應運而生一批教彈琴唱曲的職業教師,女伶們的表演、唱腔、唱法受到嚴格的培訓,使得行業的職業性日漸加強;另一方面,“歌壇”的商業競爭促使女伶們不斷打磨、研究新的唱腔與唱法,促生了一批技藝高超、才華卓絕的女伶(如小明星、徐柳仙等人),粵曲創腔的個人風格流派與代表曲目也隨之成熟。20世紀二三十年代成為廣州粵曲“歌壇”的鼎盛時期。20世紀30年代末,由于戰爭原因,“歌壇”紛紛停業,粵曲進入了停滯期。

20世紀40年代,廣州的“歌壇”有所恢復,在表演者群體上不再局限于“女伶”,男性表演者也開始加入。新中國成立之后,1952年,廣州市文聯組織一批著名藝人,組成了粵曲史上首個民營公助性質的團體——廣州市曲藝大隊,由粵劇名角白駒榮任隊長,成員包括當時著名的粵曲藝人熊飛影、關楚梅、薛覺明等人;1954年,廣州市曲藝學會成立,并于1956年在此基礎上更名為廣州市曲藝聯誼會;1958年,廣州市文化局將廣東民間音樂團與曲藝聯誼會合并組成廣東音樂曲藝團——也正是從這一時期開始,粵曲的發展開始進入一個官方與民間共同發展的雙重模式。

在傳承中融合創新煥發生機

保護單位多層次跨地區設置

粵曲現有省級以上項目保護單位4個,包括國家級保護單位廣東音樂曲藝團(廣州),省級項目保護單位佛山市文化館、佛山市南海區文化館、佛山市順德區文學藝術界聯合會;另有粵曲星腔省級項目保護單位佛山市三水區文化館;此外,珠海、東莞均設立了粵曲的市級項目。

這種“保護單位多層次跨地區設置的情況”,有利于粵曲在以廣州為中心的廣府地區的廣泛傳唱,擴大了粵曲的輻射力與影響力。

粵曲與廣東音樂、粵語相聲“在一起”

從1958年起,廣州就將傳統粵語說唱藝術與廣東音樂進行整合,成立廣東音樂曲藝團,將粵曲與廣東音樂、粵語相聲項目放在一個專業院團里,負責地方曲藝藝術的研究、保護與傳承發展。

專業院團對粵曲的保護傳承工作可以代表粵曲在當代發展的藝術高度。廣東音樂曲藝團目前具有市級以上代表性傳承人7人,均有完整的粵曲藝術傳承譜系,覆蓋了粵曲大喉、平喉和子喉三大唱腔,3人獲得中國曲藝最高獎“牡丹獎”,代表著這些年來粵曲表演藝術的高度,她們在專業團隊與民間樂社(私伙局)中都具有較高的藝術號召力。

傳統的口傳心授與傳承中的創新

粵曲的傳承依然是傳統的口傳心授方式,如何理解粵曲表演藝術的本體性,確保其唱腔技巧與藝術風格獨特性的有效傳承,是粵曲傳承發展的核心所在,也是對傳承人群的嚴峻考驗。

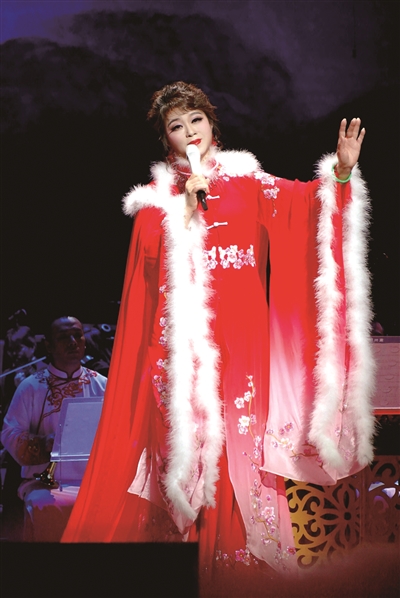

省級代表性傳承人梁玉嶸表示:群眾審美飛躍性進步,在傳承中發展,在發展中創新,是粵曲發展的必然,這就要求現代曲藝工作者要不斷學習,適應現代審美,豐富多元唱腔,比如美聲唱法和粵曲唱腔的結合,產生新的藝術風格。而梁玉嶸自己也是首先把星腔的技巧與風格融入當代粵曲。

著名粵曲演唱藝術家梁玉嶸傾情演繹。

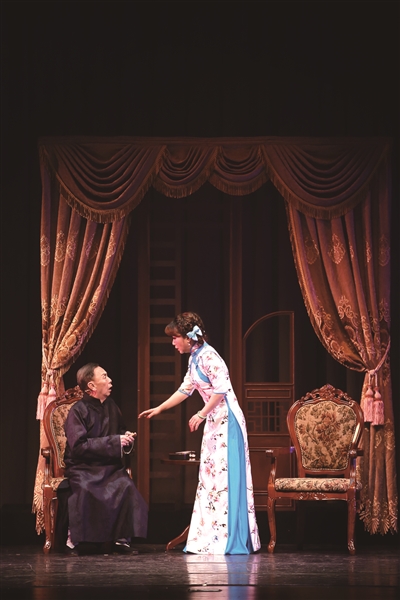

又如廣東音樂曲藝團的新創作作品、曲藝音樂劇《小明星》,其在粵曲說唱之外,以粵曲唱腔設計為主體,融入了話劇、戲劇、電影手法等藝術表現形式,大大豐富了粵曲的舞臺表現,以全新的視角和獨特的切入點塑造廣東曲藝一代宗師小明星的藝術形象,受到廣泛好評,以優秀作品引領了觀眾的欣賞水平。

曲藝音樂劇《小明星》劇照。

扎根民間,私伙局活力仍不俗

粵曲活力來自代代相傳的民間曲友

粵曲是一門深深扎根于民間的表演藝術,其存續活力來自民間的私伙局,來自代代相傳的民間曲友。如今,雖受人們審美意趣變化與豐富多樣娛樂方式的沖擊,民間私伙局仍在困難中堅持,粵曲傳唱依舊活躍。

近年,廣州將荔枝灣大戲臺、文化公園中心臺、粵劇博物館等公益類展演場地,面向民間樂社(私伙局)實行預約排期制,不收費或者象征性收費。荔灣區對掛靠區曲協的近60所民間樂社(私伙局)實行普惠資助,作為日常傳習與演出場地補貼。2019年,廣東省文化和旅游廳批準設立了“粵劇粵曲文化(荔灣)生態保護區”,力圖推動粵曲項目全面、系統和深入地存續發展。

南沙區則從2015年起設立民間文藝團體專項資金,每年投入200萬元用于對包括私伙局在內的民間社團給予扶持,以投票方式選取20個優秀民間文藝團體,每個團體補助10萬元用于購買道具、租賃場地和聘請老師等。

這些都大大改善了粵曲發展在各相關區域內的傳承條件。此外,設置多層次的粵曲展演比賽,民間樂社(私伙局)在參與各類比賽、展演中交流學習,不斷提高藝術水平。長期以來,民間樂社(私伙局)以這些方式滿足了廣大曲友對粵曲的鐘愛與娛樂需求,既保證了民間樂社的生存發展,也培養了粵曲觀眾。

民間創編能力不容小覷

民間樂社(私伙局)的創編能力也不容小覷。番禺區金鰲基龍樂社負責人張珠的創作較具代表性。

民間樂社(私伙局)里的排練場景。

張珠堅持“寫當地、唱當地”,其近年頗具代表的作品如:革命歷史小粵劇《大烏石槍聲》、戲劇小品《覽勝番禺》、當地民間傳說粵劇《金鰲傳》和小粵劇《仁愛動天王》,以及粵曲對唱《番禺頌》、小調對唱《嶺南花發一枝秀》,還有由他編排的擊樂展示《粵樂鑼鼓喜傳承》。他根據鰲魚傳說創作、編演的神話傳說劇《金鰲傳》有機結合了地方民俗、民間傳說和地方曲藝,受到本土觀眾歡迎。

60歲以上“票友”仍多,也有年輕專業人才熱衷粵曲

目前民間粵曲演出團體有兩大類,一類是取得營業性演出許可證的營利性曲藝團,主要是進行粵曲茶座演出,數量不多。另一類是非營利性的民間樂社,又稱私伙局,其傳習展演活動以自娛自樂為主要目的。

據悉,在此次調研中,廣州可核實的民間樂社411家,省內其他地區,主要是佛山、東莞、肇慶、江門等地提交了527個民間樂社(私伙局)的基本情況調查表。此次調查訪得廣州市注冊民間樂社成員4399人,佛山區文化館統計了其私伙局聯盟下的注冊人數是2515人。抽樣調查樂社成員2950名,從年齡結構看,成員平均年齡處于60~69歲的私伙局數量占了65.6%。令人欣喜的是,近年來也出現了以青年為主導的民間樂社和年輕有為、具備一定專業能力的新曲友。

比如廣州市荔灣區的世紀樂社,以發掘培養年輕粵曲愛好者、粵曲專業人才為宗旨,成員包括在校學生、傳媒從業者、戲曲專業研究者等,平均年齡33歲,學歷層次從碩士研究生到高中在讀生不等。其負責人周麗珊只有27歲。 又如星海音樂學院粵劇傳承基地粵劇鑼鼓教師朱俊杰只有23歲,除了在高校開課,還活躍于民間樂社的傳習與展演活動中。

隨著時代的變化,越來越多的粵曲從業者嘗試通過新媒體方式傳播和傳承這門歷史悠久的藝術。紅船粵劇網和愛戲曲網都有專門介紹粵劇粵曲的頁面,推介經典粵劇粵曲曲目及相關視頻。

自媒體方面,“陳志鵬(粵曲腔)”“樂陶陶雙聲樂曲”“藝術與傳奇”都有一定數量的粵曲粉絲。

粵曲進校園是另一條重要的傳承之途。番禺區傍江東小學自2013年成立粵韻社起,著力開展粵劇粵曲特色教育,聘請張珠等多位專家、學者到校任教。

值得關注的是,近年粵曲保護傳承發展中仍存在一些不可忽視的問題,包括市場萎縮;資金缺乏,傳習展演場地受限,民間樂社存續艱難;人才斷層,粵曲創作、創編人員匱乏,等等。

但是,在重視挖掘并長期支持民間傳承的環境下,加之不斷有年輕人才的加入,未來10年粵曲有望煥發新面貌。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網