“我哋珠江捕咧魚,依靠棹啊槳咧……我哋小艇實能去到啊太平洋啊咧~”廣東省省級非遺咸水歌代表性傳承人謝棣英演繹著婉轉悠揚的傳統咸水歌《出海捕魚》。

廣州,是一座因珠江而生的城市。“未有廣州先有珠江,有珠江就有船和艇,有船和艇就有水上人,有水上人就有咸水歌。”謝棣英說,咸水歌最初是水上人一種口頭語言文化,由于艇與艇之間的水上人交流需要放聲,會產生尾音,也即“拖腔”。一來一回的問答,岸上的人遠遠聽見,以為是水上人在唱歌。久而久之,水上人通過貼近生活的咸水歌宣泄情感,經過歷代人口耳相傳,咸水歌越發具有白話民歌特征。

青年時的謝棣英正出于對廣州歷史文化的熱愛,來到水上居民當中,繼而對咸水歌有所了解,傾力搶救捜集整理咸水歌,并將其當成畢生的事業,至今已40余載。在她和同儕的努力下,咸水歌不僅沒有因為水上居民上陸定居而逐漸消亡,反而走進校園、社區傳承和發揚,有了眾多的傳唱者,還創作出大量緊貼時代脈搏、生活氣息的作品。

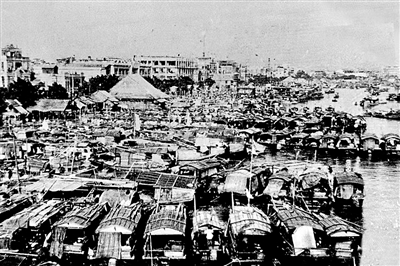

舊時廣州水上居民生活景象。(受訪者供圖)

其人

扎根水上居民中“悟”出曲調

40多年搜集整理創作500多首咸水歌

66歲的謝棣英是土生土長的廣州人,出身教師家庭。與咸水歌結緣,源自她對廣州歷史文化的熱愛,因為敬佩水上人的奮斗精神,她進而深入了解水上人的歷史和咸水歌。1978年開始,謝棣英逐一走訪廣州市區的水上居民聚居地,再到廣州近郊黃埔、白云、番禺,以及當時要長途跋涉才能到達的南沙,再到順德、中山、東莞、珠海等地尋訪,搶救、收集、整理咸水歌。

40多年的堅守,不是一句話能簡單概括的。在尋訪過程中,謝棣英發現廣州市老城區水上居民所吟唱的咸水歌與番禺、南沙、順德、中山等地的聲音樂調有所不同,對待自己過往水上人身份的態度更是大相徑庭。為了不讓咸水歌湮滅消失,爭取時間進行搶救,謝棣英采取曲線路徑,先從郊區和外市鄉村的水上居民處著手收集咸水歌,再慢慢走近市區水上居民校準音調。

謝棣英

“郊區和鄉村的水上居民其實大多是漁民,他們在舊社會就能上陸定居,與農民通婚。所唱的咸水歌聲調高亢,帶各地鄉音,對外人也會主動介紹是水上居民的身份。”而廣州中心城區的水上居民不愿提起身世,咸水歌是用純正白話唱出,聲調低沉,從來不會高歌。“他們常說一句話:‘世上最苦黃連樹,人間最苦水上人。’在舊社會,市區水上人主要從事渡客、苦力運貨等服務業,深受歧視,世代過著風雨飄搖、漂泊無根的生活,心中的苦悶只有通過歌聲來宣泄。因而聲調低沉,上陸后更不輕易吟唱。”

2004年,謝棣英向濱江街水上居民趙桂友學唱咸水歌

搶救收集咸水歌的過程,也讓謝棣英不斷了解水上居民歷史文化。懷著對咸水歌以及水上居民歷史文化的熱誠,1995年,不到40歲的她放棄了國企管理人員的職位,應聘擔任海珠區紡織街(后合并為濱江街)文化站站長。當時的紡織街是市區最大規模的水上居民聚居點,謝棣英希望進一步走到他們生活中去。

“水上居民大多很熱情好客,愿意拉家常,但觸及到身世就很難談下去。所以我就先不談咸水歌和往事,每天下班去跟他們聊聊天。他們說話本身就帶有一定的音調,尾音、拖音很明顯。我每次跟他們聊完,回家后就記下來,根據音調來模仿,下次見面時再試著哼唱給他們聽,模仿得不對的,他們會糾正我。這樣長期嘗試,我漸漸把那些曲調‘悟’出來了。”

到街道工作后,謝棣英花費十年左右時間,收集、整理了300多首咸水歌,把曾被預言即將消亡的廣州咸水歌搶救回來。與此同時,她著手創作和傳承工作。從曾經的水上居民子弟學校長安東街小學起步,在大元帥府小學、后樂園街小學等多所學校開展廣州咸水歌傳承基地建設,在20多所學校幼兒園開設粵語童謠課程。

隨著國家對文化遺產的越發重視,2007年,廣州咸水歌入選廣州市首批、廣東省第二批非物質文化遺產名錄。2008年11月,經過謝棣英多年努力,市非遺保護中心、海珠區人民政府和濱江街聯合打造的“濱江水上居民民俗博物館”正式對外開放。謝棣英也成為廣東省省級非物質文化遺產項目咸水歌的代表性傳承人,參與策劃并成功舉辦了六屆廣東珠三角咸水歌會。她歷時多年編著的《廣州咸水歌》于2017年出版,填補了關于廣州咸水歌研究的空白。最近幾年,謝棣英進入咸水歌創作的黃金時期,帶領徒弟結合抗疫、建黨100周年、粵港澳大灣區建設等題材不斷推出新作品。迄今,搜集、整理和創作的咸水歌已達500多首,讓廣州咸水歌越發廣為人知。

謝棣英編寫的《廣州咸水歌》

其言

要把咸水歌一直唱下去

學校是傳承的最佳場所

廣州日報:早在2008年,您就成為廣州市第一批非遺傳承人。一直以來,很多人都有疑問,您是不是水上居民后代,為什么由您來傳承咸水歌?

謝棣英:我不是水上居民后代,小時候我住在廣雅校園,深受廣州歷史文化的熏陶,可以說,從小我就播下熱愛廣州的種子。

上小學時,我在天字碼頭附近的接官亭小學就讀,每天都能看到江面上的密密麻麻的船艇,以及生活在船艇里的水上人,繼而想去了解水上居民的文化和生活。一旦有了興趣,就一發不可收拾,只要有人跟我講市區哪里有船艇聚集,我就找時間去探訪,除了天字碼頭周邊,經常去的還有六二三路沙基涌、如意坊、海珠橋底、大沙頭等。

當時跟我一起去探訪的同學告訴我,水上居民喜歡唱咸水歌,那是我最初知道咸水歌。我對水上居民的關注一直沒有中斷,見到他們一批批上陸定居,先是中山七路黨恩新街,后來是陸居路、濱江路等。也正是這種興趣和熱愛,讓我后來做起了搶救傳承的工作。我真正深入了解咸水歌,是在1978年后,當時我因為工作參加文化調查,有機會接觸到咸水歌,就著手進行收集、整理。

廣州日報:您早年接觸水上居民和咸水歌是出于興趣,能夠堅持40多年,并當成畢生事業,是什么促成您這樣做?

謝棣英:起步之后就停不下來,但真正作為事業來做,還是1995年我到紡織街(現濱江街)工作后。作為廣州歷史的重要組成部分,不僅是咸水歌,水上居民的歷史也亟待去收集、整理,不能看著這段歷史慢慢消亡。我覺得到街道工作進一步走近水上居民,是了解他們的生活、了解咸水歌的難得機會。

回頭看,這40多年我都在做與咸水歌相關的事情。因為熱愛,全情投入來做。我特別感謝我先生在退休后一直來協助我,還有我的女兒女婿和兩個孫兒與我一道進行傳承,早年我教了女兒后,她自己也有去分享和傳承。還要感謝一幫志同道合的志愿者。

廣州日報:最近這20多年,您不僅是非遺傳承人,也是廣州水上居民歷史研究的專家,能不能分享一下您對水上居民歷史的感受?

謝棣英:不敢稱是專家,我只是與老一輩水上居民有比較多的接觸。為了籌建“濱江水上居民民俗博物館”,我當時走訪了很多社會學、民俗學領域的專家,他們給了我很多指導。我將走訪了解到的口述資料與學術理論結合在一起,有了比較全面的認識。后來編寫《廣州咸水歌》,也得到了各位老師的指導。

我做得更多是收集、整理工作,譬如館里的每一件物品,都是我和同事收集來的舊物。博物館開放后,我印象最深的是一位日本參觀者,他會中文,看到介紹后慕名前來,聽了我的介紹后密密麻麻寫了十頁筆記。展覽得到欣賞,我內心當然是很欣喜的。

廣州市區的水上人是很艱難的,他們的奮斗精神讓我欽佩。他們不愿敞開心扉,是因為在舊社會有著備受歧視的凄慘過往,上陸后一方面感謝黨的關懷過上了新生活,另一方面也懼怕外人知道自己的身份,怕連累后代受歧視。很多家庭根本不會跟自己子女說起過去是水上居民的身份,更不再傳唱咸水歌。仿佛是一道時代傷痛留下的傷疤,不愿被人揭開。事實上,很多水上人為革命工作作出了貢獻,營救孫中山、宋慶齡等重要歷史事件,水上人都直接參與其中。還有水上人的杰出代表、人民音樂家冼星海的《頂硬上》那種百折不撓、奮力拼搏、勇戰惡浪的精神,我有責任將這些歷史記錄下來。

廣州日報:我們說要讀懂廣州、熱愛廣州、奉獻廣州,這40多年您不僅自己去踐行,還帶領一家三代人進行傳承,我發現您最近幾年不斷涌現新作品,徒弟也越來越多,怎樣讓年輕人和孩子們接受、學習咸水歌?

謝棣英:廣州咸水歌有兩千多年歷史,怎樣才能把咸水歌發揚光大、推廣傳承傳播,是我一直思考的問題。學校是傳承非遺的最佳場所,教學是普及非遺的最佳方式。30年前開始,我就深入校園去介紹咸水歌,幼兒園、小學、中學、大學都有,到今天我已經走進了全省100多所校園。不僅孩子們愿意學,連大學里不懂粵語的年輕人都很有興趣去了解。

我這幾年創作的咸水歌,都是結合傳統咸水歌原汁原味取材于生活的特點,加入緊貼時代脈搏、積極向上的內容,讓孩子感覺到朗朗上口,很好學、很好唱,樂意去接受。我教咸水歌的同時,也教孩子們粵語童謠,讓他們更容易掌握。

去年,我和小徒弟一道創作演唱了《廣州勇擔當》等5首抗疫咸水歌,以及一批慶祝建黨100周年的咸水歌,以最年輕的聲音,傳播“最古老”的旋律,通過非遺咸水歌展現廣州年輕一代昂揚向上的精神面貌。

采訪手記

因為熱愛,所以投入

十多年前,我就采訪過謝棣英老師。最初我心中也存疑惑,為什么咸水歌會由一名“外人”來傳承發揚。當了解到廣州水上居民的歷史以及謝老師收集、整理咸水歌的艱辛,不禁感嘆:若非真正熱愛,很難做到這般熱忱,全身心投入,擔起搶救傳承的重擔。

最近幾年,我欣喜地看到廣州咸水歌的曝光度越來越高,在謝老師的用心推介下,在廣州東南西北中都能聽見咸水歌,她的徒弟越來越多,咸水歌傳承后繼有人,創作秉承“活的原生態”,生命力越來越盛。她有一個愿望,希望咸水歌比賽能取消對伴奏音樂的要求,一方面更好呈現咸水歌的原生態,另一方面降低寫曲編曲演奏的門檻。

其實謝老師的熱心和奉獻不只是針對咸水歌及水上居民歷史文化。多年來,她身體力行促進南派醒獅、武術、欖雕、廣彩等非遺技藝在社區,尤其是在校園的傳承,以助力廣州民間非物質文化遺產傳承為己任。正是對這座城市深沉的愛,扎根水上居民當中的深入了解,才會為非遺事業奉獻了40多年。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網