廣府重年俗 淵源溯遠古

一元復始春暉近,又是辭舊迎新時。今天是農歷十二月廿四,過了“小年夜”正式“入年關”,廣州的年味越來越濃了。

趁壬寅虎年即將來臨之際,讓我們翻開日歷,探尋這些隱藏在一個個平凡日子里的春節習俗,共同感受“過年”這兩個字的深厚內涵。

廣府年夜飯淵源

可追溯至南北朝

廣府年夜飯的歷史可以追溯到南北朝。從南北朝到宋代,典籍中都有記載:年夜飯有飲“屠蘇酒”“柏葉酒”和“桃湯”的習俗。明清之際,南方的團年飯和北方已有明顯差別。北方除夕夜多包餃子,以諧音取“更歲交子”的意思。南方一般是要吃元宵和年糕。元宵又叫“湯圓”,中間包糖為多,取全家團圓美滿甜蜜之意。年糕由糯米做成,以諧音取“年年高”之意。

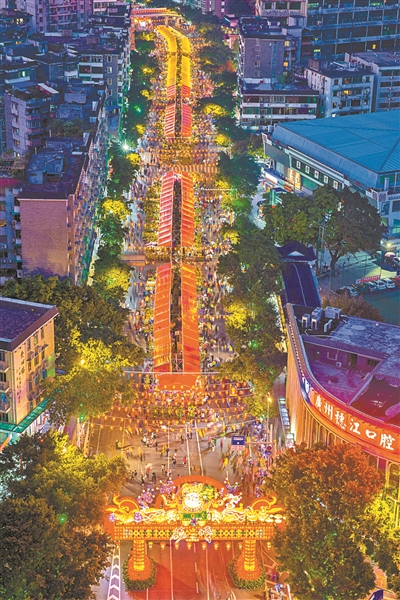

迎春花市是廣州重要年俗。

嶺南文化大家黃天驥表示,過了農歷十二月十五,老廣州人便要作過年的準備了。幾千年以來,即使窮苦人家,到過年也要略為休整,所以有“年晚煎堆,人有我有”的俗諺。

廣式團年飯,上菜的數量必須是“雙數”,傳統有固定“八大式”:第一式,無雞不成宴;第二式,發菜豬手,發菜/生菜蠔豉燉豬手在粵語中都有“發財、生財”的意思;第三式,菜膽扒冬菇,冬菇形似銅錢,寓意財源滾滾來;第四式,年年有“魚(余)”;第五式,紅皮赤壯燒豬肉,寓意身體康健,紅紅火火;第六式,蝦蝦大笑,蝦,粵語與“哈”同音,寓意笑口常開;第七式,盆菜,讓人感覺一“盆”喜慶;第八式,老火靚湯,這是廣府人一年到頭最牽掛的味道。

大年初二要吃“開年飯”,傳統要做九種菜肴,俗稱“九大簋”,寓意“開年大吉”,包括白切雞、燒乳豬、清蒸鮮魚、發菜蠔豉燜豬手、菜膽扒冬菇等。有些家庭會斬燒肉,取紅皮赤壯、健康強壯之意。甜品則要吃紅豆沙、蓮子百合糖水等,有甜甜蜜蜜、百年好合之意。

大年初七是“人日”,俗稱“眾人生日”。家人會歡聚一堂吃“七樣菜”。“這是中原古俗,南北朝《荊楚歲時記》中有記載”。葉春生說,“七樣菜”中的五種是固定不變的:芹菜、蒜、蔥、芫荽、韭菜。芹菜的“芹”諧音“勤”;蒜諧音“算”;蔥諧音“聰”;芫荽的“芫”諧音“緣”;韭菜的“韭”諧音“久”。另外兩種就按照喜好搭配,總之就是“勤快、劃算、聰明、有緣、長久、富足有余”。

廣州人過年,南派醒獅威風霸道,從來不走回頭路。在村落祠堂門口,要等一隊獅子走后,其他獅隊才會入場。獅隊入祠堂前要三叩九拜,采青后不能掉頭離開,而是獅尾向外退出來。此外,南沙黃閣鎮的麒麟舞已有五百多年歷史,同樣是過年必不可少的節目。

舞獅迎春,熱鬧喜慶。

“利市”最早見于《易經》

經演變漸有“喜錢”之意

廣府人辛勤勞作一年,把對美好未來的殷切期待,寄托在從臘月到新春的儀式中,凝聚在辭舊迎新的年俗里。

1400多年前,南朝人宗懔在他的《荊楚歲時記》中這樣記述當時的“春節”習俗活動:“正月一日,是三元之日……《春秋》謂之端月。雞鳴而起,先于庭前爆竹,以辟山臊惡鬼。長幼悉正衣冠,以次拜賀。進椒柏酒,飲桃湯。進屠蘇酒,膠牙餳。下五辛盤……”

拜年風俗與時俱進,花街趨時變奏,龍獅技藝日益高超,年宵食品花樣翻新,但都不離一點傳統根脈,在歡樂祥和中透出廣府特有的禮儀仁愛的光芒,生生不息。

“賣懶”原來叫“賣冷”

中山大學中國非物質文化遺產研究中心教授葉春生在其作品《春俗如歌》中,充分肯定了廣府年俗文化的博大。他認為:廣府地區的歲暮迎春花市、交子時燒開門炮是廣州年俗的一大特色,廣府文化最能代表廣東特色。

談及春節經常上熱搜的廣州“利市”,他表示,“利市”這個詞早在《易經》中就出現了,但是在幾千年前并不是今天這個意思。春秋戰國時期,“利市”是指好買賣、好運氣,經過后來的演變,這個詞漸漸有了節日、喜慶時所賞的喜錢的意思。直到今天,廣府還是用“利市”來代表壓歲錢。

著名的嶺南文化大家黃天驥表示,除夕之夜,廣州還有“賣懶”風俗。各家各戶的小孩提一盞小燈籠,帶上紅雞蛋和慈菇,三五成群地走在街頭巷尾,哼唱賣懶歌:“賣懶,賣懶,賣到年卅晚,人懶我不懶。”小孩賣完懶回家,會把紅雞蛋分給家中長輩,分得越多,表示自己的懶賣得越多,來年就越勤快。

廣府充滿童趣的年俗“賣懶”,早在清初就有記載。明末清初詩人屈大均說:除夕時,廣州人“以蘇木染雞子食之”,以火照路,日賣冷(《廣東新語》)。蘇木染雞子,即以紅水染雞蛋。由此可知當初,廣州人當時賣的是“冷”。久而久之,“冷”演變為“懶”。因為在粵語,“冷”“懶”二字的發音很相近。

從“謝灶”開始入年關

這兩天是老百姓傳統“謝灶”“開油鍋”的日子,人們都在籌備年貨。“傳統上,廣州人以祭灶日作為入年關的開始。”葉春生說,廣州人把“祭灶日”稱為“謝灶”,也是傳統中的“小年夜”。不同于北方以臘月初八吃“臘八粥”為入年關的標志,廣東氣候四季變化不明顯,也沒有吃臘八粥的習慣,故以祭灶日作為入年關的開始。

進入年關后,大家就為過年忙碌起來。葉春生考證,傳統有云:廿三謝灶、廿四開炸、廿五蒸糕……開炸也就是“開油鍋”。

“洗邋遢”不只“年廿八”

人們準備好年貨,就進入年前大掃除的階段。現在廣州人都知道“年廿八,洗邋遢”。葉春生表示,“洗邋遢”和“年廿八”說起來押韻順口也符合民間的習慣。不過,根據傳統,年前大掃除從年廿三就開始了,一直持續到年廿八甚至廿九。“年廿三,曬被洗衣衫;年廿四,清潔房邊地;年廿五,掃房撣塵土;年廿六,洗凈禽畜屋;年廿七,里外洗歸一;年廿八,家雜擦一擦;年廿九,臟物都搬走。”按民間說法,“塵”與“陳”諧音,因此新春掃塵除了清潔衛生,還有除舊布新的涵義。

除夕當天,按習俗就要搞好個人衛生。“傳統上大年初一是不要洗頭、洗澡的,也不能掃地,以免洗(掃)去財氣。”

明清廣州有“城門花市”

年宵花市發端于晚清

每年從農歷臘月廿八到除夕夜,廣州人必到花市“行花街”,以求來年行好運。逛西湖花市,更是老廣州人的習慣。“年卅晚,行花街,迎春花放滿街排,朵朵紅花鮮,朵朵黃花大,千朵萬朵睇唔曬……”這是廣州童謠《行花街》里描述的場景。相比嚴寒的北方,此時廣東春花繁盛,花街像一個日夜不息的鮮花盛會,把迎春氣氛推向高潮。

行花街看花燈,其樂無窮。

葉春生介紹,早在一千多年前的南漢時期,珠江南岸就有從事花卉買賣的花農。廣州最古老的花市應出現在現在海珠區的莊頭村。屈大均在《廣東新語》中指出,當時莊頭以種素馨花而聞名,被稱為“花田”。

后來,賣花的地點不斷擴展,到明清時,廣州老城的七個城門下已形成花農賣花的經常性花墟,分別是:大東門(今中山路和越秀路的交界處)、小北門(今小北一帶)、大北門(今大北一帶)、西門(今西門口一帶)、歸德門(今濠畔街一帶)、大南門(今北京路和大南路交界處)、定海門(今德政路與文明路交界處)。十九世紀六十年代逐漸發展成為年宵花市,這也是傳統迎春花市的開端。清末方殿元《羊城花渡頭歌》記錄了珠江兩岸花渡頭的盛況。

民國初期的“除夕花市”,有今天北京路的“雙門底”和西關槳欄路兩處。后來,“雙門底”花市又遷到了距離不遠的西湖路。此后,西湖花市在很長一段時間內是廣州中心花市所在。在歷史上,花市最流行的年花是素馨花和茉莉花。其中,素馨花是廣州花卉史上最早被大面積種植,在清代是廣州產量最大的鮮花,相當于當時的“市花”,明清時已是外貿出口商品。

黃天驥介紹:千年前廣府“花街”原來只賣素馨花。素馨原本是莊頭村一個姑娘的名字。她被南漢王選進宮里,很受寵愛。因為這個姑娘喜戴素馨花,于是南漢王下令宮女都要戴素馨花,宮女早上洗臉時,素馨花被擲入宮外的湖中,這就是流花湖之名的來歷。

大門“福”字建議正貼

葉春生表示,過年貼“福”字由來已久。除了正常的貼法外,人們還將“福”字倒過來貼,寓意“幸福已到”或“福運已到”。并不是所有地方都適宜倒貼“福”字,在古代,人們通常只在柜子、水缸和垃圾箱上倒貼“福”字,因為柜子是存放物品的地方,倒貼“福”字表示福氣一直來到柜子里。水缸和垃圾箱里的東西要倒出來,倒貼“福”字,是避免把福氣倒掉。而大門是家庭的出入口,這個地方的節日布置要莊重大方,所以“福”字要正貼,不宜倒貼。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網