激活非遺資源 服務(wù)當(dāng)代生活

廣州積極開展非遺活化工作,推動(dòng)非遺創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展,將其轉(zhuǎn)化為服務(wù)當(dāng)代、造福人民的優(yōu)質(zhì)資源。

據(jù)悉,廣州市文化廣電旅游局主辦的“激活傳統(tǒng)——廣州非遺活化成果展”將于明日在廣州塔一層大廳拉開帷幕,多方位展示近年來廣州非遺活化利用成果,并將陪同廣大市民游客共度虎年新春佳節(jié),展覽活動(dòng)將持續(xù)至3月底。

推動(dòng)非遺資源數(shù)字化

廣州積極開展非遺活化工作。十年前廣州就率先開始推動(dòng)非遺數(shù)字化記錄工作。自2012年至今,廣州已經(jīng)先后拍攝制作六批49名非遺代表性傳承人口述歷史資料片,基本覆蓋所有國家級(jí)和部分年紀(jì)較大的省市級(jí)非遺代表性傳承人,為廣州非遺研究和傳播提供了珍貴的一手資料。2014年開始了古琴藝術(shù)(嶺南派)項(xiàng)目的數(shù)字化采集工作,采集內(nèi)容主要包括彈奏、斫制、傳承教學(xué)、藏琴、雅集等五大部分,還成功挖掘出一批此前名不見經(jīng)傳的嶺南派琴歌,錄制了省級(jí)傳承人謝東笑現(xiàn)場(chǎng)講解演示嶺南傳曲和新創(chuàng)弦歌的音像數(shù)據(jù)。同時(shí),將大量粵劇劇本進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)換和保存,并組織開展“粵劇記憶訪談”,通過拍攝訪談老藝人、老觀眾、老媒體人等,盡力留下一切和粵劇有關(guān)的塵封記憶,現(xiàn)已錄制影像資料近百小時(shí)。

廣州市非遺保護(hù)中心利用“非遺+短視頻平臺(tái)”,建設(shè)常態(tài)化運(yùn)作、多維度傳播的“抖音廣州非遺館”。通過話題、聚合頁、流量池、短視頻、直播帶貨等新媒體傳播手段,探索非遺傳播新方式、新亮點(diǎn),讓更多人看到廣州非遺,認(rèn)識(shí)廣州非遺。

拓展非遺藝術(shù)展演方式

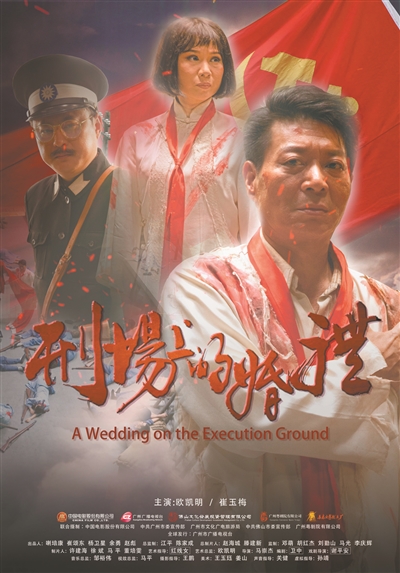

粵劇電影《刑場(chǎng)上的婚禮》

人類非遺代表作粵劇項(xiàng)目保護(hù)單位廣州文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作研究院,充分利用院藏粵劇劇目古本,與廣州粵劇院有限公司合作進(jìn)行整理、研究和復(fù)排。自2016年以來,先后成功復(fù)排了《審死官》《虎將馬超》《羅通掃北》等傳統(tǒng)劇目,通過復(fù)排古本劇目恢復(fù)傳統(tǒng)粵劇的行當(dāng)藝術(shù),考察粵劇劇目流變追溯粵劇演劇生態(tài)變遷,將粵劇的傳統(tǒng)經(jīng)典劇目再現(xiàn)于粵劇舞臺(tái),讓觀眾感受到粵劇博大精深的藝術(shù)魅力。近年來,廣州還推出了多部由同名粵劇改編的粵劇電影,其中由粵劇國家級(jí)非遺代表性傳承人歐凱明等領(lǐng)銜主演的《刑場(chǎng)上的婚禮》《南越宮詞》等在中國電影金雞獎(jiǎng)上獲得最佳戲曲片獎(jiǎng),很好地拓展了粵劇藝術(shù)發(fā)展空間,激發(fā)了粵劇的傳統(tǒng)活力。

由廣州推出的中國第一部以國家非遺項(xiàng)目“廣東醒獅”為主題的大型舞劇《醒·獅》,將傳統(tǒng)舞蹈、南派武術(shù)、廣東音樂等非遺項(xiàng)目與舞臺(tái)藝術(shù)融為一體,將非遺以全新的形式,表現(xiàn)中華民族精神之“醒”。該舞劇榮獲第十一屆中國舞蹈“荷花獎(jiǎng)”舞劇獎(jiǎng)。

將非遺進(jìn)行年輕化表達(dá)

廣州積極推動(dòng)非遺與網(wǎng)絡(luò)企業(yè)、科技企業(yè)跨界合作,通過新技術(shù)讓非遺擁有更具活力的展現(xiàn)方式,非遺則成為新技術(shù)應(yīng)用的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)科技與非遺相互賦能,并在年輕群體中成為風(fēng)潮。廣東醒獅省級(jí)代表性傳承人趙偉斌與科技企業(yè)合作進(jìn)行非遺醒獅“科技+”的大膽嘗試,開發(fā)全球首款醒獅體感機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)操縱者與醒獅機(jī)器人毫秒級(jí)的響應(yīng);不僅有酷炫的醒獅外觀形象,還可以敲鑼打鼓、擂臺(tái)上對(duì)壘,實(shí)現(xiàn)真正的“獅王爭(zhēng)霸”。

醒獅機(jī)器人上演“獅王爭(zhēng)霸”。

同時(shí),非遺項(xiàng)目和傳承人也在不斷自我探索創(chuàng)新表達(dá)方式。如:越秀區(qū)將國家級(jí)非遺代表性項(xiàng)目行花街與曲藝說唱藝術(shù)相結(jié)合后搬上舞臺(tái),充分展示了“傳統(tǒng)非遺+流行文化”的創(chuàng)新融合。廣繡市級(jí)代表性傳承人王新元?jiǎng)?chuàng)作了廣繡虎年紅包以及虎年雙面繡擺件“虎虎生威”,并結(jié)合現(xiàn)代潮流,設(shè)計(jì)推出廣繡臺(tái)燈、廣繡首飾盒、廣繡絲巾等系列文創(chuàng)作品,力爭(zhēng)讓廣繡進(jìn)入每家每戶。

聯(lián)手地標(biāo)聚集發(fā)展

2020年8月,廣州在荔灣區(qū)設(shè)立了廣州非遺街區(qū)(永慶坊),匯聚廣州12家優(yōu)秀非遺企業(yè),打造集非遺大師工作室、體驗(yàn)互動(dòng)、展示、培訓(xùn)和銷售于一體的主題街區(qū)。作為廣州首個(gè)非遺聚集區(qū),永慶坊非遺街區(qū)在探索非遺和旅游融合發(fā)展之路,引導(dǎo)非遺資源活化利用及創(chuàng)新發(fā)展等方面,具有引領(lǐng)示范作用。如今,該街區(qū)成為市民游客品味廣州百年老街市井氣息、體驗(yàn)嶺南文化藝術(shù)魅力的重要窗口。據(jù)統(tǒng)計(jì),從非遺街區(qū)開業(yè)至今,永慶坊核心區(qū)日均客流19029人次。在疫情影響下,2021年1-11月,永慶坊接待游客687.63萬人次,同比增長325.51%,多次受到央視、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等媒體關(guān)注和報(bào)道。據(jù)悉,廣州第二條非遺街區(qū)——北京路非遺街區(qū)將于2022年6月開市。

自2020年7月以來,非遺展覽實(shí)現(xiàn)在廣州塔長期不間斷舉辦。僅2021年,就連續(xù)舉辦了“春·醒——醒獅精品展”“錦繡嶺南——四大名繡當(dāng)代精品邀請(qǐng)展”“記錄我們的新時(shí)代——廣州非遺新作品宣傳展示”“珠水同舟——粵港澳大灣區(qū)非遺展”“珠水孕新生——2021第四屆非遺品牌大會(huì)(廣州)展覽”5場(chǎng)展覽活動(dòng),讓市民游客充分享受非遺之美,滿足對(duì)美好生活的向往。

積極開展非遺學(xué)術(shù)研究

2021年12月24日,由教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地——中山大學(xué)中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究中心、中山大學(xué)中國語言文學(xué)系聯(lián)合舉辦了“粵劇傳承與理論創(chuàng)新學(xué)術(shù)論壇”,并發(fā)布了《清代外銷畫中的戲曲史料研究》《粵劇傳統(tǒng)排場(chǎng)研究》《粵劇唱腔音樂形態(tài)研究》《晚清民國時(shí)期廣州粵劇城市化研究》等四部粵劇研究系列新專著。粵劇非遺代表性傳承人倪惠英全力推動(dòng)《粵劇表演藝術(shù)大全》的編纂工作,運(yùn)用現(xiàn)代科技手段,系統(tǒng)翔實(shí)地以圖、文、音、像四位一體的形式,記錄了粵劇表演藝術(shù)的全貌。《粵劇表演藝術(shù)大全》成功入選國家新聞出版署“十四五”發(fā)展規(guī)劃。

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)

關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)