最早可追溯到新石器時代晚期,興起于唐宋,繁盛于明清,當代美學人才開創(chuàng)陶藝新潮

“景德瓷,石灣陶”“石灣瓦,甲天下”。石灣陶在中國陶瓷史上有著足夠的分量。著名詩人郭沫若也曾用“巧奪天工憑妙手,石灣該是美陶灣”來贊美石灣陶。

石灣陶是中國著名窯口之一,以建筑陶瓷和陶塑(公仔)著稱,最早可以追溯到新石器時代晚期,興起于唐宋,繁盛于明清,與廣州繁榮的海外貿易密切相關。

生生不息的石灣陶,記錄了嶺南人的生活智慧和社會變遷,展現了嶺南人重商務實、開放包容和銳意進取的文化底蘊和精神風骨。2006年,石灣陶塑技藝被國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

南國陶都 以陶取勝

? 源遠流長五千年 ?

“我生長在廣州,小時候家里使用的器皿,兒時玩的玩具,很多是來自石灣窯的產品,從小耳濡目染,喜愛上了石灣陶器。”中山大學歷史系老師、著名石灣窯研究學者、佛山市陶瓷藝術家協會副會長鄒華深情地說。與景德鎮(zhèn)窯以“瓷”聞名不同,石灣窯以“陶”著稱(又稱石灣陶),主要分布在今佛山禪城區(qū)石灣鎮(zhèn)街道及周邊地區(qū),是我國嶺南重要的陶業(yè)基地。從廣州珠江新城出發(fā),大約45分鐘即可到達石灣。據河宕貝丘遺址考古發(fā)現,石灣陶的歷史最早可以追溯到5000多年前。

河宕遺址揭陶都序幕 珠江水沉淀優(yōu)質陶泥

20世紀70年代,中山大學歷史系學生在石灣瀾石河宕田野考古調查中,發(fā)現了一處新石器時期的貝丘遺址,遺址出土了一批石斧、石錛、陶片,這是迄今為止,石灣發(fā)掘最早的陶器殘遺,將石灣制陶的歷史推至距今5000多年前。在廣東石灣陶瓷博物館,記者看到這些陶片,有曲折、方格等豐富的幾何紋路,訴說著石灣陶瓷令人嘆為觀止的歷史。

廣東石灣陶瓷博物館展出的陶片,距今約5000年。

石灣陶見證了本地資源與南北文化融合的傳奇過程。石灣依山傍水,水陸交通暢達。北江、西江上游豐富的黏土,經珠江水沖刷沉淀,在石灣眾多山崗周圍形成厚厚的陶泥和瓷土。鄒華說,從唐代開始至今天,石灣窯都是陶與瓷并存。舊時有絕緣瓷件、瓷器皿、潔具等,今天有蜚聲海內外的瓷磚。不過,石灣瓷土較少,而陶泥豐富,日用陶器尤其是煮炊三煲(飯煲、粥煲、藥煲)聞名遐邇,經濟、耐用,在珠三角非常受歡迎。而且石灣陶泥質地較粗糙、顏色較深,雖然沒有景德鎮(zhèn)、潮州等地瓷土的潔白、細膩,卻黏力大,可塑性強,更適合以陶藝塑造形態(tài)和神韻。因此,石灣陶瓷以陶為勝,獲稱“南國陶都”。

石灣陶也是南北文化融合的結晶。秦統一嶺南后,南北融合加速,石灣陶發(fā)展較快,但主要生產祭祀和陪葬品。直到唐代才開始規(guī)模化生產盆、罐等日用陶器。宋代是陶瓷極盛時期,窯場遍布全國。廣州西村窯、石灣窯等嶺南陶瓷發(fā)展迅猛。宋代的石灣陶,種類比唐代豐富得多,除了日用陶器,還有耳香爐、陶琴等少量藝術品,成為石灣陶從實用走向藝術的開始。

宋末至元代,中原移民把北方的陶瓷技藝帶到石灣,與石灣原有的制陶技藝相融合,大大地提高了石灣陶器的制造水平與藝術水準,日用陶瓷、建筑園林陶瓷和藝術陶瓷的品種增多,造型、款式日益翻新,為明清石灣陶的繁榮奠定了基礎。

南風窯火500余年不息 明清石灣陶聞名海內外

明代,廣州成為國內的對外貿易中心之一,石灣陶因海外貿易加強而興盛,藝術陶塑、建筑陶瓷、手工業(yè)用陶器等不斷輸出國外,產銷出口僅次于景德鎮(zhèn)。鄭和下西洋時,就帶有大量的石灣陶。尤其是園林建筑陶瓷,質量上乘,在國內及東南亞一帶都很有名,贏得“石灣瓦,甲天下”的美稱。

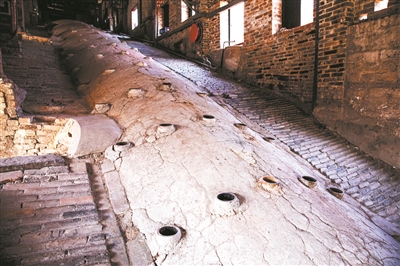

這一時期,陶瓷燒制技術也因龍窯的大量出現而提高。明正德年間,由山西霍州南遷石灣的霍氏修建的南風灶,是世界現存最古老的活態(tài)陶瓷柴燒龍窯。因其灶口朝南,每當南風吹拂,窯火便格外旺盛,得名南風灶。記者看到,南風古灶窯體緊靠東平河畔,依山勢伸展,全長30多米,猶如一條長龍,故名“龍窯”。龍窯采用巧妙的窯腔和煙道設計,窯內容量大增,一窯可容產品近400擔。窯內溫度高,且分布均勻,成品率大幅提高。根據鄒華的研究,南風灶是石灣窯歷史上的一次重大革新,被譽為中國南方陶瓷生產技術承前啟后的里程碑。

南風古灶

石灣陶在清代一片繁榮。清初屈大均在《廣東新語》中說,石灣之陶遍兩廣,“旁及海外之國”。當時,石灣陶業(yè)規(guī)模之大,數量之多,今人難以想象。據文獻記載,清代全盛時期,東平河畔陶瓷窯達到107座,店號近千家,從事制陶業(yè)的工人不下6萬人。高要、四會、東莞、三水等地的村民、窯工紛紛到石灣做工。可以想象,方圓三公里,一百多座陶窯夜以繼日地燒制陶瓷,窯尾的火舌此起彼伏,是多么壯觀!

南風古灶旁的火德星君雕塑

此時的石灣陶,最明顯的特點就是陶塑藝術的崛起,題材廣泛豐富,名家名品迭出。百姓熟悉與喜愛的神仙人物與歷史人物,都在陶塑藝術中得到真實生動的表現,石灣陶藝“堪稱為一部濃縮的中國民俗文化百科全書”。

流光溢彩的石灣陶藝收獲了大批粉絲,商承祚、冼玉清等一批大家都是石灣陶藝的“癡迷者”。商承祚曾說:“石灣窯的陶塑藝術,其所表現出來的中國雕塑藝術元素,在國內沒有一個窯口能與之比肩,在世界上也沒有。”他每月領到薪水后,第一件事就是乘小艇由中大北門碼頭擺渡去廣州天字碼頭,逛文德路古玩店,挑選幾件石灣陶塑。

名師薈萃 巧手匠心

石灣瓦脊藝術令人叫絕

文如璧將“粵劇”搬上屋頂

在廣州陳家祠的屋頂,有一條長27米,高4.2米的瓦脊,為已知嶺南祠堂建筑中最大、最為繁復的陶塑瓦脊,就出自石灣陶塑藝人文如璧之手。石灣瓦脊又稱“花脊”,是用陶泥、植物灰等原料燒制而成,集貼、捏、搓、捺、雕、塑等多種陶藝手法于一身,堪稱嶺南建筑藝術的瑰寶。

陳家祠屋頂有一條美麗的陶塑瓦脊,出自石灣陶塑藝人文如璧之手。

早在唐宋時期,已有人將石灣陶用于屋頂裝飾,但瓦脊制作工藝十分繁復,發(fā)展緩慢。直到明清時期,珠三角經濟的崛起以及廣府祠堂的興起,瓦脊才走向興盛。讓其聲名鵲起的則是清代文如璧。文如璧以名為店號,經營園林建筑及日用陶器。之前的石灣瓦脊圖案,主要是花鳥、瑞獸、山水等吉祥或辟邪意義的浮雕圖案,但咸豐以降,廣東粵劇藝術興起。文如璧是個粵劇迷,他將粵劇中的歷史故事、神話傳說和人物引入建筑瓦脊,并按故事情節(jié)分為三四人一組的群塑,組組相連,可以長達10米至20米不等,猶如連環(huán)畫一般,既實用又美觀,氣勢非凡,還猶如一部文學作品,成為嶺南建筑史上劃時代的創(chuàng)舉。文如璧,也因此被認為是石灣瓦脊的集大成者。

瓦脊安裝在屋頂之上,體形龐大。觀賞者要站在一定的距離仰視,才能望見。因此,瓦脊人物身體都會向前傾斜,頭部要適當放大,便于從下往上觀看。瓦脊陶塑的吉祥紋樣、戲劇場景、日常生活和花鳥魚蟲等裝飾,也是嶺南地區(qū)風土人情的綜合反映。兩廣、港澳以及東南亞地區(qū)的眾多祠堂、廟宇的瓦脊都出自石灣。

在廣東,廣州陳家祠、佛山祖廟、德慶悅城龍母祖廟和惠州羅浮山沖虛古觀等宗祠廟宇中,石灣瓦脊保存較為完好。其中又以廣州陳家祠現存的瓦脊數量最多,質量最高,令人叫絕。廣州陳家祠有十一條石灣瓦脊,每一條都獨具匠心。其中,鰲形象生動,龍頭魚尾,觸須長而彎曲,仿佛在藍天白云中暢游,寓意著“避火消災”“獨占鰲頭”。這些精美的瓦脊無不體現石灣陶塑藝人精湛的制陶水平和藝術高度,它們蟄伏在時光里,永不褪色。

? 從屋脊走向室內 ?

石灣陶藝之所以生生不息,源于石灣人的務實、包容和創(chuàng)新精神。石灣地處珠三角腹地,毗鄰廣州這個國際商貿、文化交流中心,交通便利,易接受新思潮、新觀念。石灣主動把握市場,汲取粵劇、嶺南繪畫、嶺南建筑等嶺南文化精髓,博鈞窯、景德鎮(zhèn)窯等名窯之長,形成獨具嶺南特色的陶藝文化。

高超胎毛法影響深 “黃炳貓”老鼠都怕

19世紀中期后,石灣瓦脊公仔從屋脊走向室內,成為新的藝術形式。瓦脊人物造型粗獷,只刻畫出眼睛輪廓,忽略眼珠的雕琢,因此,有“瓦脊公仔,有眼無珠,有前無后”的說法。但成為室內裝飾或案頭擺件后,對陶藝人技藝提出了更高要求。石灣藝人開始追求形象逼真和藝術韻味,創(chuàng)造了雕、刻、捏、貼、捺等豐富技法。塑造人物時,他們以不施釉的陶泥“胎骨”表現肌膚,取得了“比瓷雕更有溫情和人性”的藝術效果。其中,黃炳將國畫工筆技法運用于陶塑,形成獨具特色的胎毛技法。通過在陶塑素胎表面運用壓、劃等多種手法,塑造出毛、羽的立體效果,從而凸顯塑造對象的逼真感和神韻。

黃炳生于清代中后期的陶藝世家,雖未在科舉仕途上取得功名,但在陶藝領域卻以其對生活的細致觀察和藝術才華,將石灣陶塑推向了新的高度,成為一代宗師。當石灣陶塑還盛行各種吉祥寓意的歷史人物時,黃炳卻對動物充滿了濃厚的興趣。他經常劃著小艇到鄰近的鄉(xiāng)下荷塘,細心觀察嬉戲的水鴨,掌握它們的生活習性和形象特征。他還養(yǎng)起了小貓,仔細觀察貓的各種動作和表情。因此,他對貓的眼神塑造尤為細致,通過綠釉刻畫出不同的瞳孔形狀,栩栩如生。

然而,黃炳對動物毛發(fā)的塑造一直不滿意,直到有一天,他在工坊里意外發(fā)現,當竹刀以四十五度角切入濕潤的陶胎時,細如胎毛的刻痕竟自然翻卷出毛茸質感。這一發(fā)現讓他驚喜不已。同時,他又受到國畫工筆翎毛技法的啟發(fā),用石灣本地含鐵成分很高的紅土,經過精心沉淀去除雜質后,再加一些細細的瓷土和少量的東莞黏土混合捏塑成動物形象。待陶胎八成干時,用特制的小刻刀在表面一絲一縷地雕琢出鳥獸的羽翎、皮毛等。這樣燒成后的作品構圖緊湊,韻律感強,極為逼真。

廣州陳家祠就珍藏了一件黃炳的黑貓?zhí)账埽砩系拿l(fā)根根清晰,紋路細密,仿佛具有生命一般。也難怪有人說:“黃炳所做的貓,老鼠看見都害怕。”作為石灣陶藝的一代宗師,黃炳的技藝對后世影響深遠,陳渭巖等后來的名家都受其影響。

博采眾長“廣鈞”享盛名 陳渭巖推石灣釉上新境界

陳渭巖是石灣陶藝界的傳奇人物,不僅技藝超越前輩,更以其對泥土與色彩的獨特感知,推動石灣在仿制名窯名品中形成了獨具本地特色、豐富多彩、變幻無窮的釉色體系。

與景德鎮(zhèn)等官窯相比,石灣陶在技術人才和燒制工藝上略顯遜色,但石灣人務實、重商、肯學。明清時期,石灣陶大力仿制鈞窯的“石榴紅”、汝窯的“玻璃綠”等,以至于中央工藝美術學院教授梅健鷹評價說:“石灣集宋代各大名窯之大成。”

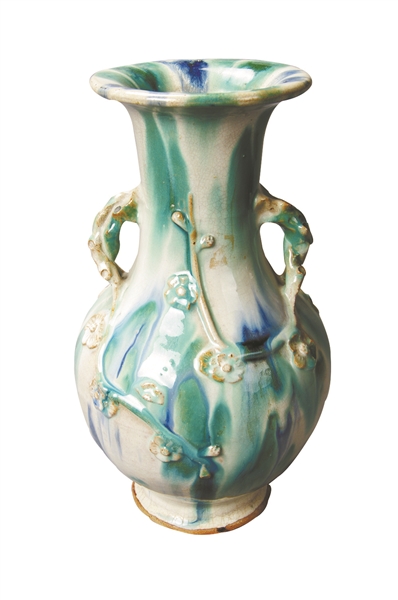

鄒華認為,在此基礎上,石灣陶還進行了開拓創(chuàng)新。考古學家在宋代石灣窯址就發(fā)現了鈞釉燒制的痕跡。到了明代,石灣陶藝人燒制的鈞釉有別于宋代的河南鈞釉。石灣工匠創(chuàng)出自成一體的鈞釉釉色,被命名為“廣鈞”。河南以紫鈞釉而聞名天下;石灣則以藍鈞釉色而聞名遐邇。民國藝術大家許之衡曾評價:“鈞窯以紫勝,廣窯以藍勝。”說的就是石灣窯陶釉的特別之處。

石灣人還熱衷學習景德鎮(zhèn)瓷藝。清初,就有人曾攜景德鎮(zhèn)瓷土到石灣,完成造型后,又帶至景德鎮(zhèn)上釉焙燒,但未能成功。但到了陳渭巖時代,他發(fā)現景德鎮(zhèn)的瓷土可塑性雖不高,但質地細膩潔白,適合精細地刻畫人物神態(tài)。20世紀初,陳渭巖從陶都石灣來到瓷都景德鎮(zhèn),走訪當地名師,嘗試在用石灣陶泥塑造的人物上施繪景德鎮(zhèn)的顏色釉,巧妙地將兩地藝術特色融為一身,并推動佛山石灣彩陶(有學者稱之為“佛彩”)工藝走向高峰,與廣彩成為“姊妹花”。當時,有人邀請陳渭巖等石灣藝師到廣州西門口大紙巷燒造石灣公仔,陳渭巖技高一籌,被稱為工程師。這也是迄今為止有文字可查的第一位獲得“職稱”的石灣陶塑名家。

與陳渭巖一樣,眾多石灣陶藝人博采眾長,精益求精利用本地陶泥的特點,創(chuàng)造了出窯萬彩的變釉。釉色隨機天成,變幻莫測。如“雨灑藍”釉,猶如夏日的晴空忽來一陣驟雨,給人帶來不一般的視覺享受。石灣陶因而有著特殊的魅力,深受當地人的歡迎,也得到皇家的喜愛。據北京故宮博物院黃衛(wèi)文披露,清宮舊藏石灣陶80多件,釉色以月白釉、綠釉、藍鈞釉為多。清光緒十年(1884年),太監(jiān)閆福失手摔碎了一只石灣藍釉云紋水丞,被責六十大板,兩位領班停發(fā)兩個月錢糧,可見皇家對石灣陶的喜愛。

石灣窯白綠釉貼塑梅耳瓶

百物百形千人千面 不拘一格傳神畢現

漫步于廣東石灣陶瓷博物館周圍,無論是大店還是小鋪,各式各樣的陶塑工藝品琳瑯滿目,造型生動傳神,每件作品都有鮮明的個性特征,可謂是“百物百形,千人千面”。

鄒華告訴記者,造型不拘一格、豐富多樣正是石灣陶塑的特色,傳神造型因而被譽為石灣陶的靈魂。其中,石灣公仔最能體現石灣陶的造型特色。它吸收各種文化藝術精華,高度寫實和適度夸張相結合,兼有生活趣味和藝術品位,形成了鮮明的地方風格。

“公仔”在粵語里是“小件玩偶”的意思。有一種說法稱,瓦脊工匠們閑暇時,隨手捏一個小貓、小狗或小人物,燒好后自娛自樂或送給朋友做小禮物。這種信手拈來、無拘無束的“新物種”就成為后來盛極一時的石灣公仔,以至于人們把石灣出產的人物、動物等陶塑都稱為“石灣公仔”。

石灣公仔沒有習俗制約,任由藝人創(chuàng)造,漁樵耕讀、花鳥魚蟲,無所不“塑”。作品吸收粵劇、剪紙、木雕、嶺南繪畫等嶺南藝術成分,極具嶺南生活氣息。清末民初,“傳神”的造型不僅是時人贊頌石灣陶塑的評價標準之一,也是石灣陶的重要特征。一大批富有革新精神的藝術大師,將中國傳統繪畫的寫意、西方古典繪畫以及嶺南畫派的寫實技法相互糅合,造型無拘無束,樸拙粗率,細品卻是社會市井、人生百態(tài)。

把石灣陶造型藝術推向高峰的正是陳渭巖之徒——潘玉書。1889年,潘玉書出生于一個蠟雕工匠家庭,12歲便學得一手制作綢衣公仔的手藝。后師從陳渭巖學習陶瓷雕塑,深得其師技藝,掌握石灣陶藝的精髓,還向來穗的意大利藝術家學習西洋雕塑技藝,從而將石灣陶塑的造型藝術推向新的境界,被藝術界譽為“代表石灣陶塑發(fā)展方向的雕塑家”。

守正創(chuàng)新 再寫傳奇

? 民間工藝走向文人藝術 ?

抗日戰(zhàn)爭時期,大量石灣窯被毀,匠人藝人流離失所,石灣陶陷入低谷,直到中華人民共和國成立后才得以迅速恢復,迎來群星璀璨的鼎盛時期。在繼承與創(chuàng)新方面,石灣陶取得了巨大的成就,涌現出劉傳、劉澤棉、封偉民等一大批當代陶藝大師,如今,一批新生代陶藝人正令石灣陶文化加速融入城市美學,繼續(xù)煥發(fā)勃勃生機。

陶瓷工業(yè)與陶塑藝術齊頭并進

20世紀50年代,石灣陶業(yè)迎來了前所未有的變革。廣州人民美術社成立,下設陶瓷工場。這一時期,石灣新老陶工、藝人互相學習,大膽開拓,開創(chuàng)了現代陶瓷工業(yè)。陶塑藝術更是蓬勃發(fā)展。天津著名藝人“泥人張”的到訪和中外藝術家的陸續(xù)抵達,讓石灣成為藝術交流的一方熱土。后來,陶瓷工場遷址佛山石灣鎮(zhèn)。

當地陶藝家在與外來藝術家的碰撞和交流中,為石灣陶藝的多元化發(fā)展提供了更多的理論支撐,創(chuàng)作出更多精品。當時,石灣匯聚了最優(yōu)秀的大師與名家,如劉傳、區(qū)乾、曾良、莊稼、廖洪標、劉澤棉等,他們或精于人物肌理的細膩表達,或擅于民間風情的生動塑造,創(chuàng)作出一大批陶藝珍品。

劉傳在繼承前輩名家技法的基礎上,塑造了《張飛》《水滸》等一批富有民族氣息的傳世杰作。1992年在香港的陶瓷展上,劉傳的作品價格與著名紫砂陶藝家顧景舟的紫砂壺不相上下。

改革開放以來,石灣人憑借廣東“先行一步”的優(yōu)勢,從意大利引進生產線,全自動生產彩釉磚,年產量達30萬平方米。這是全國第一條建筑材料全線引進設備。此后,全國各大陶瓷產區(qū)紛紛掀起從國外引進自動化生產線的熱潮。佛山建筑陶瓷的領先地位也就此形成。1990年北京的亞運村,80%的陶瓷產品來自佛山。

陶塑藝術也呈現新的氣象,一批受過美學高等教育的石灣學子學成歸來,開創(chuàng)了石灣陶藝新的時代。開先河者是梅文鼎,他把中國書法篆刻引入陶藝創(chuàng)作之中;劉藕生另辟蹊徑,將中國畫的寫意技法、傳統表現手法和西洋雕塑的理念技巧融為一體,重新喚回被歷史湮沒了的石灣大寫意技法。而新一代陶藝大師封偉民再將大寫意往前推一步。

封偉民為石灣陶藝探新路

在佛山禪城區(qū)大江路附近,從熱鬧的大街轉入一條僻靜小道,封偉民的陶藝工作室就隱藏在一片嶺南花木之中。清秀生動、書卷氣十足的仕女,浪漫詩意的神話人物,雄渾威武、古樸大氣的武將……偌大的展廳內,一件件形式新穎的陶藝作品溢出陶藝家創(chuàng)作的激情。內斂、有涵養(yǎng)、善思考,是封偉民給人的第一印象。

談起與石灣陶藝的淵源,封偉民說,自己是半路出家。“原來是做壁畫的,也叫瓷板畫,用一種低溫釉在瓷板上畫一些山水花鳥人物,通常都放門頭上面或家里。”20世紀90年代,因房地產的快速發(fā)展,壁畫從業(yè)者紛紛尋求轉型,封偉民踏入陶藝行業(yè),得到劉傳的指導,又師從潘柏林大師,還到廣州美術學院深造。沒承想,這一轉型就是30多年,他在傳統陶藝的基礎上探索出一條與現代審美觀念相結合的路子,成為石灣陶藝新一代領軍人物。

封偉民說,藝術品就是創(chuàng)作者的內心外顯,心中有詩書,創(chuàng)作的文士形象就很文雅;內心有勇氣,創(chuàng)作的豪杰就剛強有力;內心懷著美好愿望,所作的嶺南仕女就從容脫俗。

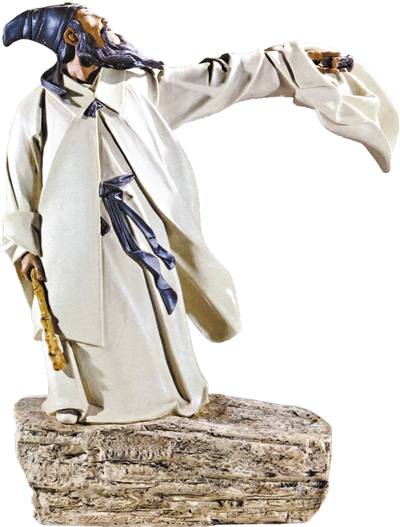

封偉民是一位對蘇東坡“萬分傾倒”的人。他在陶塑作品《明月幾時有》中塑造的蘇東坡形象,素衣飄飄,灑脫超然,把酒問天,但依然“起舞弄清影,何似在人間”般地熱愛現實生活。正如中國藝術研究院工藝美術研究所所長邱春林所說,封偉民的作品富于創(chuàng)新精神,但造型創(chuàng)新從內容出發(fā),服務于內心表達。

封偉民工作室形式新穎的作品

封偉民在陶塑作品《明月幾時有》中塑造的蘇東坡形象,素衣飄飄,灑脫超然。

“80后”小伙堅守藝術風骨

石灣陶藝承載著幾千年的藝術技藝和文化積淀。如今,一大批“80后”“90后”的新生代藝術家正活躍在這片熱土上,石灣陶藝在守正創(chuàng)新中展現勃勃生機。

1983年出生于粵西的許英進,童年時看過一本介紹石灣公仔的書籍后就迷上了玩泥巴。他經常在放牛時挖田間的泥巴來捏動物、人物等公仔。這個興趣一直延續(xù)到他參加工作,他對泥巴的熱情不但沒有消減,反而愈發(fā)濃烈。后舉家移居佛山石灣,成為石灣新生代藝術家中的翹楚。

在石灣高廟路6號的一棟小樓里,“80后”陶藝家李松陽的工作室坐落于此。李松陽并非石灣本地人,而是來自千里之外的河南。李松陽大學主修雕塑藝術,畢業(yè)后曾在廣州從事仿真雕塑工作,也參與過上海世博會主題雕塑的創(chuàng)作。與石灣陶藝的結緣源于一次偶然的探親。李松陽回憶道,第一次看到石灣陶塑時,那夸張的造型、古樸的釉色讓他震撼不已。“石灣陶塑是中國真正的雕塑!”他感嘆地說。

2010年,李松陽來到石灣,進入石灣美術陶瓷廠工作。憑借扎實的雕塑功底,他很快領悟到石灣陶塑文化的精髓。他的作品造型簡潔、典雅、樸拙,融合了傳統與現代、學院與民間,令觀者耳目一新。十年前的首次個展上,80多件原作被搶購一空,李松陽不僅贏得陶藝創(chuàng)作之路的第一桶金,自己也一炮而紅!

面對藝術與商業(yè)的取舍平衡,李松陽以堅守藝術為重。他將工作室取名“松風陶舍”,頗有鄭板橋的風骨神韻。為此,他專門創(chuàng)作了一尊鄭板橋的陶藝品,身體修長,手持古扇,目光深邃,凝視前方,風骨盡顯。這件作品被他視為得意之作,擺放在工作室最顯眼的位置。

歷經數千年發(fā)展,石灣陶已成為一種文化概念,超越單一工業(yè)品或藝術品的范疇。至2024年底,石灣鎮(zhèn)街道有108家陶瓷業(yè)“四上”企業(yè),是世界建筑陶瓷的重要源頭。佛山市、禪城區(qū)重點打造的美陶灣文化創(chuàng)意產業(yè)集聚區(qū)就坐落于石灣古鎮(zhèn)核心,匯聚了劉澤棉、潘柏林、封偉民等20多位國家級陶藝大師的工作室。廣東石灣陶瓷博物館更是榮獲“國家二級博物館”稱號,為全國唯一的鎮(zhèn)街級行業(yè)博物館。在美陶灣,陶瓷藝術正融入城市美學,續(xù)寫著陶與城、陶與人的傳奇故事。

石灣窯“澤棉作”款陶塑《張良進履》

陶與瓷之別

原料

陶:以含鐵量較高的黏土為原料,質地粗獷,可塑性強。

瓷:質地細膩如絲,潔白、溫潤,可塑性較弱。

溫度

陶:燒成溫度通常在800—1200℃之間,保留了泥土的質樸和古拙。

瓷:燒成溫度高達1200—1400℃,甚至更高,方能堅硬與細膩。

質感

陶:透氣性好,色澤自然,表面帶顆粒感。

瓷:質地致密,光澤柔和,表面光滑如鏡。

用途

陶:吸水性好,多用于日常生活,盆、罐、壺等以及陶塑藝術等。

瓷:吸水性差,多用于藝術品與高級生活用品,如瓷花瓶、瓷盤等。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網