2025年的第一天,廣東省博物館里,“璀璨時光——清代廣鐘精品展”展廳內游人如織。大家駐足于那些幾個世紀前從廣州走出,今天又重回故里的古代鐘表之前。

數字技術再現的沉浸式視頻中,齒輪交錯,時針旋轉,預示著“時間”的流轉,也帶著人們走入“不一樣”的廣州。

可上溯至秦漢時期南海郡尉任囂和趙佗所筑番禺城的古城廣州,2200多年來城址未移、中心無改。城市雖然不斷擴建,但現在的北京路一線一直是廣州的傳統中軸線,2200多年未偏移、未斷代。這在世界上極為罕見。

2023年,廣州市政府工作報告首次提出“推進廣州中軸線申報世界文化遺產”。廣州博物館副館長朱曉秋指出,千年以來,廣州傳統中軸線集官道、商道、文道等于一體,成為廣府文化源地、千年商都核心。近來更是不斷地引入時尚、潮流的元素,及各種創新業態,如元宇宙街區、沉浸式劇場,令古老與現代交融,文化與商貿共進,激發了老街區的新活力,吸引了越來越多的年輕人和外地游客。去年《廣東省歷史文化街區廣州市傳統中軸線(近代)保護規劃修編(2021—2035年)》正式公布,進一步表明傳統中軸線上的文物保護與活化利用正在受到各級政府的重視。從千年商都到中國南方大港,再到中心型世界城市,“不一樣”的中軸線,昭示著文脈的延綿,社會的發展,以及面向未來邁出的堅實步伐。

廣州是我國第一批歷史文化名城,有據可查的人類活動史長達五六千年,疊壓交錯的文化史,呈現著斑斕五色的生活。

許多外地游客來廣州的第一站,是南越王博物院。它是廣州在寸土寸金的城市中心區基于南越文王墓和南越國宮署遺址兩處考古原址而建,最大限度地保持了文物的原真性和完整性。館內,2000年前的曲流石渠水流潺潺、龜憩魚游;館外,“二次元”的年輕人們排起數百米的長隊,為一件游戲聯名周邊奔赴一座城。數字化技術打破了虛實邊界,在歷史原址之上,喚起“不一樣”的感受。

農林上路南越國“人”字頂木槨墓移至廣州博物館復原展示;長塘街五代南漢城墻遺址被整取搬遷至南漢二陵博物館。還有一些考古發現實施了回填保護,或者在進行搶救性發掘,做好考古資料記錄后,對出土文物進行妥善保存,工地則交付建設施工。靈活有效的文化遺產處置模式,讓不變的記憶與變化的城市并行不悖,更豐富了城市的文化生態,提升了人們的幸福感。

南漢雙鳳紋瓦當 南漢二陵博物館

元代景德鎮窯青花船形水注

2024年11月30日,廣州藝術博物院(廣州美術館)新館迎來開館一周年。一年來,新館策劃了24場展覽,新增391件套捐贈作品,榮獲7個國家級與國際獎項,進行514場公教活動,提供3460場講解服務,進館觀眾139萬人次。不久前在這里舉行的廣州文化文物單位文化創意產品開發系列新政策的發布,成為城中文化焦點。從越秀山上的仲元圖書館,到麓湖之畔的“百花庭院”,再到廣州當代中軸線上傲然盛放的“水中木棉”,藝博院從“山林”搬進“鬧市”,攜手各方力量激活文物資源,做大產業“生態圈”的姿態也愈加開放。

在農講所紀念館的“紅墻”下,古風少年們追逐光影,拍下最美的照片;在南漢二陵博物館的新媒體產品中,古代的陶俑說起了話、跳起了舞;在珠水環繞的長洲島上,古炮臺、古村落、軍校舊址……串聯起活躍的文旅街區。廣州這座古城,深厚文化積淀正變幻出越來越多的產品形態、經濟模式、消費場景,而內里那顆求新求變的心,永遠是廣州味,嶺南韻。

明花鳥紋金分心、葫蘆形金耳墜 南漢二陵博物館

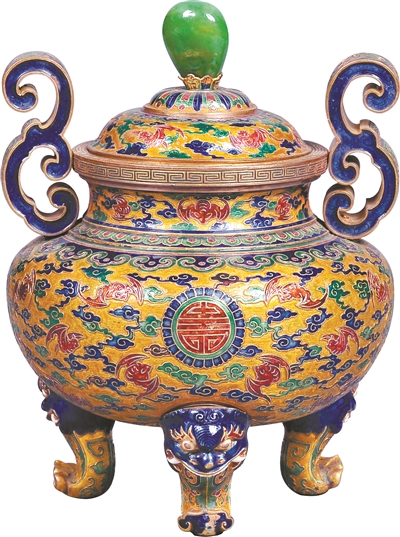

清代銅鏨胎琺瑯金鼎

新石器時代玉玦 南漢二陵博物館

文保實驗室成青少年“心水”去處

張強祿:廣州市文物考古研究院院長

日前,國家文物局公示了2025年度“博物館里讀中國——弘揚中華優秀傳統文化、培育社會主義核心價值觀”主題展覽項目初選結果,由南越王博物院牽頭主辦的“看見嶺南——廣東省入選全國十大考古新發現成果展”位列其中。作為全國考古領域的“最高獎”,每年的“十大新發現”不僅為考古研究提供了重要材料,更為考古資源的保護利用、博物館的創新發展帶來新的課題。其中,位于廣州的南越國宮署遺址、南漢二陵成功入選。“廣東廣州南越國宮署遺址及南越王墓”更是獲得全國“百年百大考古發現”的殊榮。這幾處重要的考古遺產都成為了頗具熱度的遺址博物館,讓人實實在在感受到考古成果在城市建設發展中的重要作用。

近十多年來,無論是史前—先秦還是進入到秦漢以來的歷史時期,廣州的考古發現層出不窮。可以說,經過這十余年的努力,我們把距今五六千年到明清時期的大廣州區域,以及云山珠水間的廣州城發展變化的基本脈絡和圖景大致勾勒出來了,在延伸歷史軸線、增強歷史信度、豐富歷史內涵、活化歷史場景方面取得了不俗的成績。接下來,需要展開更加系統的資料整理,更深入的價值闡釋,用這些實證的新材料去構建、印證、完善廣州的歷史記憶,并將之更好地呈現出來。

認識歷史離不開考古學。近年來公眾考古方興未艾,廣州的幾處遺址博物館、具備開放條件的田野考古工地、博物館里面的文保實驗室等成為了青少年們的“心水”去處。考古尤其是田野考古,非常能激發青少年的好奇心、想象力和探求欲,對青少年的身心培育有特別積極的作用。

我個人認為,考古學應該是所有人文學科里面最接地氣的一個學科。一方面它需要比較多地在大自然、在田野、在鄉村工作,腳踏實地、海闊天空、神清氣爽,同時,在工作中要同很多不同領域、不同層次的人打交道,接觸社會,也在鍛煉自己;另一方面,在清理考古遺跡、測量繪圖、拼對修復文物、繪制器物圖的時候,又需要有耐心和定力,考驗專注力和鉆研力。而且,不管是在田野現場、室內整理修復保護,還是后續的研究分析,考古都需要借助其它很多學科才能做好出土文物和遺址的研究闡釋工作。所以,考古學也是所有人文學科里面跟自然學科、理工科產生合作交流最密切的學科。

2024年一晃就過去了,對于廣州城市考古甚至說整個廣州考古來說,這一年最重要的考古發現應該是廣州古城中心的小馬站—流水井古城遺址的考古發掘,大概率未來10年廣州古城核心區都不大會有這么重要的成片揭露的城市考古發掘項目了。

為什么這么說呢?小馬站—流水井古城遺址是繼南越國宮署遺址發掘以來,在廣州古城中心規模最大、發現遺跡類型最多、考古發掘時間最長的遺址。由于這個考古發掘工作是配合越秀區大小馬站書院群保護項目展開的,本身立意和起點就比較高,有點類似主動性保護發掘的項目。除了2024年已經發掘的2400平方米,未來隨著大小馬站書院群保護項目的推進,我們在這里還要繼續開展相應的發掘和保護工作,可能還會有更多令人驚喜的發現被揭露出來。

廣州是一座典型的古今疊壓型城市,遺址又地處全國知名的北京路商圈,如何在新時代文物工作要求的指引下做好精細化的考古發掘?尤其是怎么樣在“保護第一、加強管理”的基礎上,最大限度地“挖掘價值、有效利用、讓文物活起來”?文物考古、建設規劃等部門如何深度合作,把小馬站—流水井古城遺址揭露出來的考古遺產與大小馬站書院群保護項目完美結合在一起,做好“千年商都”文化遺產保護和活化利用工作,最終打造出一個以文商旅融合為總基調、文物保護和活化利用的示范性項目?這是一篇大文章。對廣州傳統中軸線來說,對于以“千年古道”為中心的北京路商圈來說,廣州古城蘊藏的豐富的文化遺產資源絕對是獨一無二的財富。

新的文化生態扎根傳統、放眼未來

吳凌云:廣州市博物館協會會長、廣州博物館館長

今天的博物館肩負著獨特的使命:第一個層面,是要保存保護好、研究展示好館藏的文物,引起對公眾和社會對當下和過去的思考,激發對未來的展望。第二個層面,博物館一定要同社會共同進步,與新技術、新材料、新觀念等共同進步,要積極擁抱包括人工智能等為代表的新業態、新技術模式。第三個層面,博物館是致力于城市美好生活的最佳場所,已經成為城市極為重要的組成部分,不能孤芳自賞,要真正成為連接市民、連接公眾的平臺。

近幾年大家似乎都能感到博物館一下子“熱”起來了。面對新的社會環境,博物館應當積極開創新的局面。我覺得可以用休閑、體驗、參與這三個詞來概括。這三者是培育未來博物館消費模式的過程中要緊緊抓住的。從講解到展示,再到研學等新的博物館產品,實際上都結合了這幾個方面,不再是灌輸式的,自娛自樂式的。隨著最近一系列配套政策的出臺,目前廣州地區的博物館都在緊鑼密鼓地開發多樣化的創新產品,也引入了多元的社會力量,應該說我們正處在一個博物館轉型、進化的關鍵的轉折點上。

廣州這個城市從來就是敢為人先的。1988年建南越王墓博物館,在當時可是開創性的做法,充分體現了廣州的魄力和遠見。今天,博物館以及博物館相關的文化產品在社會經濟文化發展的重要作用被越來越多的人所認同,大家正在邁步勇追時代的浪潮,跳出“舒適圈”,進入市場去摔打。我們的消費模式、文化生態已經改變了,我們一方面要去適應這個新生態,另一方面也要積極主動地去建立屬于自己的生態模式,完善文化產品的供給。

新技術的快速發展是每個人都繞不過去的挑戰。巴比倫文字交給人工智能,過去多少年沒釋讀出來的文字,這兩三年又多讀出了二三十個;在南美洲的叢林里,人工智能又發現了幾十處可能的史前遺址。我覺得這些都屬于革命式的進展。所以我們在開發新的文化產品時,不僅要有市場化的思維,也要有技術化的思維。同時,如何更好地讓優質的文化資源、專業的文化力量更好地向基層流動,也是需要重點關注的方向。

而在這個過程中,也有一些“不變”的東西。比如廣州城市文化中嶺南文化的底色、兼容并包的精神、開放交流的心態,甚至氣候、地理、城市規劃等方面。很多這些元素結合起來,就會讓人覺得“這就是廣州”。那么,在新的文化生態的建構中,就需要把握住這些“不變”的東西,讓它們成為具有很強辨識度的城市IP。就如廣州博物館所在的鎮海樓,作為廣州的城標已經在越秀山上聳立了600多年。它和收藏在這里的13.7萬件藏品一樣,都是具有巨大潛力的文化資源。它們的“物理形態”可能一直不會變化,但與之相伴的“文化形態”“產品形態”則給人以巨大的想象空間。而伴隨未來的新館建設、文創開發,以及博物館建設運營機制、方式等的變化,它們將更加有效地賦能城市社會經濟發展,也將更好地延續廣州的文脈,傳承廣州的文化精神。

從“高冷”到“火熱” “神秘”考古很親民

陳浩:文博愛好者

作為一個文博愛好者,博物館是我外出旅行、日常休閑的不二選擇。身處其中,既可沉浸光陰,探尋中華文明的往日風華,又可以古觀今,感悟歷史傳承的歷久彌新、綿延賡續。

從畢業后到現在,我主要在廣州生活和工作,陸續走進了許多廣州的文博場館,也有幸能成為部分場館的文旅志愿者。作為普通觀眾,我參觀過不少展覽、參加了許多講座和主題活動,還“種草”了一些圖冊、文創。我從中感受到,各個博物館都在不遺余力地為公眾講好文物故事、傳遞文化魅力。

近幾年,“高冷”的博物館日漸火熱。伴隨著考古進展更新、館舍新建改建、數字網絡賦能等探索,隔一段時間再回到博物館里,會產生新的觀展體驗。比如,延時開放、夜游活動,讓“博物館奇妙夜”成為了可能;AR眼鏡、虛擬展廳,打造了沉浸式的文物科普場景;還有一些場館增設了有趣的考古體驗、研學活動,讓“神秘”的考古工作變得親民,打破了距離的隔閡,這些都是我在參觀體驗過程中感受到的文博新貌。

文博單位社會志愿隊主要圍繞義務講解、義務咨詢、義務宣教等工作開展志愿服務,博物館給我們搭建了一個學習交流平臺,讓我們發揮各自的價值。隨著“博物館熱”和市民游客日益豐盈的精神文化需求,志愿者的素質和能力也肉眼可見地不斷提升。志愿者們的服務方式也呈現出多樣化,會借助電子設備輔助講解,展現各自的專業能力。如學習新聞傳播、藝術設計的學生志愿者會參與短視頻制作、海報制作,有研學經驗的老師會參與課程設計和教學環節,博物館也會提供機會,讓志愿者們參與到布展工作中,組織大家外出交流學習等。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網