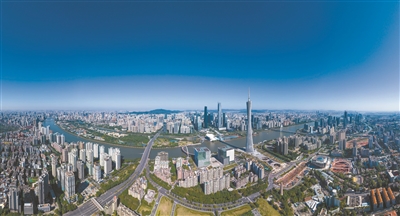

近百年間座座大橋飛架珠江兩岸 前航道由西向東每隔數百上千米就有一座橋橫空亮相 驚艷世人

一橋飛架南北,天塹變通途。

從1933年海珠橋面世,廣州人擁有第一座跨江大橋起,至今不到百年。這不到百年的時間,隨著城市發展的腳步,修建了36條過江通道,從西到東,從北到南,連接兩岸,推動著廣州城突破云水邊界。與此同時,橋梁在力與美的呼應中融入城市文化風景。每一座橋的設計、形態各異,作為一個時代、一座城市的美學注腳,記錄著近百年間的滄桑變化。

如今,人們在一座座跨江大橋上來來往往,仍時時可以在橋上感受到這座城市昂揚的精氣神。

藍天白云下,一座座跨江大橋將珠江兩岸連為一體

二十世紀三十年代

一橋飛架南北 天塹變通途

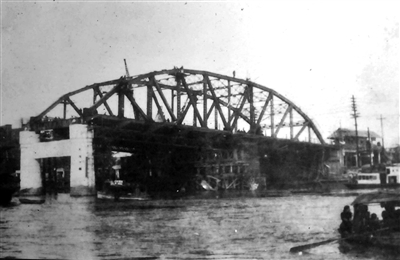

海珠橋

1933年建成 曾代表國內建橋最高水平

廣州人與跨江大橋的緣分,始于海珠橋。2023年2月15日,這座被廣州人無比珍視的橋迎來了90歲生日。關于這座橋歷史與當下的照片、視頻在廣州人朋友圈中“刷屏”,觸發了這座城市的集體記憶。“海珠橋,90歲生日快樂!”廣州人對這座橋有著特別深厚的感情。海珠橋第一次將千年天塹變成通途,對廣州人而言,它早已超越了一座橋梁的定義。

海珠橋舊影

假如時光倒流,回到20世紀初,當時的廣州可謂百業興旺,珠江以北的區域滿足不了這座城市的雄心。當時的珠江以南雖也有一些制茶廠、瓷器加工廠,但總體依然是大片農田和果園,一江之隔猶如兩個世界。彼時,市民要過江,得從碼頭乘船,或給疍民“一個仙”(一分錢)乘舟過江。

1929年12月,珠江上的第一座跨江大橋正式開始動工,其中,橋身安裝的鋼材達1700噸,全是西門子馬丁鋼,均從外國造好拿到廣州裝配。更為精妙之處,在于大橋有三跨,南北兩跨對稱分布,中間一跨可以被電機拉起,以方便航船通過。

1933年2月15日,廣州第一座跨江大橋,也是當時中國唯一一座可以開合的鋼鐵大橋正式亮相,橋長180米,寬18米,因珠江江心曾有海珠石而得名海珠橋。海珠橋開通的那一天,逾十萬人前往觀禮。

海珠橋的開通,給城市帶來了巨大的變化。就像巴金寫的,“有一座大橋把這兩個不同的世界連接起來了”。而老一輩廣州人對此感觸更深。那時,海珠橋兩側沒有人行道,自行車、人力車、汽車全部走在同一條路上,不時有汽車呼嘯而過,“鐵橋飛架,‘河南’‘河北’都是廣州人”這句話更是流行一時。那時,海珠橋就是廣州的地標。

1938年,海珠橋遭日軍轟炸,從此無法開合,1949年,更是被國民黨軍隊炸毀。

海珠橋曾代表國內建橋的最高水平,破壞易,重建難,即便是國內外專家,都認為沒有巨額預算,海珠橋不可能“重建”。然而,1950年,湖南衡陽鐵路管理局廣州分局擔下了修復海珠橋的重任。重建缺鋼材,橋梁隊技術員梁志章前往香港,發現一棟七層高的鋼結構大樓正在拆除,即以私人名義將鋼材買下運回廣州;沒有重型機械,從事鋼梁加工的500多工人在海珠橋北頭廣場,同時使用手鉆、電鉆、風鉆沖孔,在工地上開展熱火朝天的勞動競賽,高峰時整個工地達1100多人,工人們每天加班到午夜,僅用6個月就復建了海珠橋,珠江兩岸再次相連。

二十世紀六十年代

連接工業大道 為海珠橋分流

人民橋

首座廣州自主設計并建造的大橋

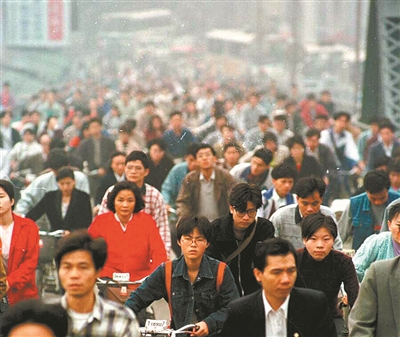

在建成后的34年里,海珠橋在珠江上一枝獨秀。很快地,這座城市的工業向南遷移,珠江以南中小型工業企業林立,但職工多住在珠江以北,每逢上下班高峰期,途經海珠橋的巨大人流被外媒稱為“世界第九大奇觀”。在這一“奇觀”背后,這座城市的發展對跨江大橋的承載能力提出了新的需求。其中,1952年,海珠區郊區被作為廣州市重要的工業基地開始建設,因此有了如今的工業大道。彼時,廣州重型機器廠等多家工廠企業落戶于此。住在西關,上班在工業大道,成了當時廣州人日常生活的動線,修建“第二海珠橋”的計劃應運而生。

20世紀60年代,建橋依舊是一項高難度工程。不過,這一次,廣州人選擇了自主設計和建造。設計人員設計了一個符合廣州實際的方案。針對如何吊裝重達110噸的40米大梁的問題,設計人員創新提出了搭“積木”的辦法——設計人字扒桿,以此吊裝大梁。

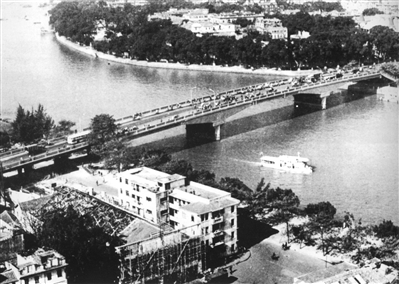

1975年的人民橋

人字扒桿可利用木材進行接駁拼裝,既經濟又方便。更重要的是,當時的吊船最多只能吊重量達100噸的大梁,人民橋的大梁超越了最大吊裝重量,人字扒桿則解決了這一問題。后來,這一思路順利通過國家城建部門審定。1965年11月4日,經國家批準,人民橋正式動工,大橋選址白鵝潭附近,北起六二三路,與康王南路相連,南至洪德路,連接工業大道。不過,人民橋的建設只是邁過了第一個坎。據記載,大橋吊裝40米大梁人字扒桿所用的材料需進口,采購時外商突然抬價。眼看建橋工程要被卡住,這時,廣州工人群眾群策群力,用土辦法造出了兩套符合標準的人字扒桿,僅用一年半就完成了建設任務。

1967年5月1日,人民橋竣工通車。之后,每天都有無數自行車駛過人民橋,駛向河南的工業區、港口、碼頭,貨車也滿載著工業品通過人民橋,去往“河北”。人民橋直接與工業大道相連,為助力廣州工業的持續發展做出了重要貢獻,而海珠橋的交通壓力也得到緩解。

海印橋的設計呈現出珠江帆影的效果

到了20世紀七八十年代,大到萬寶牌電冰箱、五羊牌自行車,小到灶臺邊的雙橋牌味精、收音機里的555牌電池、抽屜角落里的雙魚牌乒乓球,全來自工業大道。這里還創造了廣州第一艘萬噸巨輪、中國第一臺離心機、世界上第一件鈦制潛水服等多個“第一”,在中國工業史上寫下了輝煌一頁。

20世紀90年代,海珠橋上人頭涌動

連接,是一座橋梁的使命。頗有意思的是,向南,這座廣州人心目中的“新橋”連的是輝煌的工業發展;向北,連的則是沙面、西堤——廣州最具歐陸風情的繁華之地,以及當時以南方大廈為標志的城市商業中心,歐洲風情建筑在這里訴說著悠久歷史。一南一北,人民橋將這座城市的記憶連成一線。

二十世紀八十年代

名字來自海印石 功能與藝術兼具

海印橋

亞洲最大斜拉雙塔橋 仿佛巨大豎琴立水央

城市在向南拓展、向東進發;一座城市對美的認知,也悄然鐫刻在一個時代的建筑上。20世紀80年代,廣州城市向東發展迅速,從近代城市中軸線往東到今東湖一帶越來越旺。不過,這份“東進”的繁華依然青睞珠江北岸。那時候,雖然廣州大橋已于1985年建成,但這是著眼于更長遠的未來;在海珠橋和廣州大橋之間,珠江兩岸還需要一座跨江大橋來連接。同時,廣州人對跨江大橋的造型也產生了更大的創想——以橋之姿態留下“珠江帆影”。于是,一個別開生面的建橋故事又開場了。主導這一段故事的人,正是出生于廣州、彼時已扎根上海的橋梁隧道設計專家黎寶松。

那時,人們把計劃中的橋梁稱為“廣州四橋”(后命名為海印橋),橋的結構也確定了——就選用斜拉橋結構。這看似簡單,但難度其實超乎想象。大家對斜拉橋的穩定性沒有把握,國內也沒有太多的參考案例,該找誰來擔此重任?廣州找到了黎寶松。黎寶松祖籍廣東新會,出生于廣州,當時在華東市政工程設計院(現上海市政工程設計研究院)工作,1986年便被委以重任,負責設計當時國內鮮見的大跨徑斜拉橋——上海南浦大橋。收到來自廣州的誠摯邀請后,始終有著廣州情結的黎寶松說服了有關部門,帶著20多人的設計隊伍來到廣州,負責“廣州四橋”的設計。他提出了“倒Y型”思路,以呈現珠江帆影的效果。

要把美學設計轉化成現實,背后是數不清的風險和計算。工程足足歷時3年,1988年12月,“廣州四橋”建成通車。這座35米寬的橋是國內第一座寬橋面的單索面預應力混凝土斜拉橋,因橋的北端舊時曾有“羊城三石”之一——海印石而得名“海印橋”。大橋的兩個塔桿如帆桅,整座橋如珠江上的巨型帆船,正待揚帆起航。既有珠江之韻,名字亦承海印之古,廣州人將美學融入跨江大橋的設計中,講述著城市對珠水獨有的情感。黎寶松也將自己對廣州的感情悉數傾入。那時,懸臂施工斜拉橋,最關鍵的是中孔合龍,那也是最容易出事的環節。黎寶松親自在現場計算、督導,兩懸臂合龍精確到誤差1厘米,大橋成功對接,兩端高差僅12毫米。

那時的海印橋是國內第一座、亞洲最大的雙塔單索面斜拉橋。它見證了廣州經濟騰飛之景,也極大地促進了珠江兩岸的繁榮。1991年開業的海印電器總匯是廣州第一家大型電器專業市場,一直被稱作廣州人的淘寶天堂,遠近馳名。不少廣州人的第一臺電腦、手機都是在這里買的。附近的大沙頭游船碼頭則是廣州最大的珠江夜游碼頭,也是不少外地客人認識廣州的第一站。

海印橋開通之初,人們熱議最多的是橋上首次出現的廣告。不過,給更多人留下深刻印象的,還是大橋的美妙姿態:雙塔如羊角和扇形般的拉索結構,在珠水上衍生出極富動感的張力,既像雙桅船,又像兩把巨大的豎琴立于珠江之上,還與位于海印橋東側、二沙島之上的星海音樂廳交相呼應,仿佛在奏響屬于廣州人的樂章。由此,海印橋被譽為國內首座交通工程功能與旅游設施融為一體的橋梁建筑。

自此,廣州的跨江大橋不再只是市政設施,也成了城市藝術與審美的代表,給人以精神享受。這些年,海印橋也頻繁出現在攝影“發燒友”的鏡頭中。

進入二十一世紀科技橋藝術橋文化橋裝點城市

獵德大橋

“珠江之貝”傳遞文化淵源

隨著城市發展,廣州城市中心逐漸東移,廣州新中軸線已經形成,北起燕嶺公園,貫穿天河體育中心、珠江新城、廣州塔,南至珠江后航道。

串聯起這條新中軸線的,正是獵德大橋,它猶如江上飛虹,貫通南北。獵德大橋建成之初,廣州人將其昵稱為“珠江之貝”——橋塔如巨型貝殼屹立于珠江上,象征“海上明珠”的母體,傳遞著廣州城與其母親河珠江源遠流長的文化淵源,更寓意廣州人生生不息的開拓精神。

參加“廣馬”的選手跑過獵德大橋

2002年獵德大橋正式立項。作為城市新中軸線的一部分,獵德大橋在立項之初便追求功能與美學的融合,設計招標時已有“獨塔雙索面自錨式懸索橋”的思路,流動的線條刷新了人們的想象。

獵德大橋之名源于臨江而居的獵德村。大橋的藝術感則源于大量曲線元素設計,將貝殼形的塔和弧形的懸索相結合,中央130多米高的橋塔寓意“珠江之貝”,像肩膀一樣,“扛”起兩條長長的鋼纜索,纜索兩端分別“錨”在大橋兩側,從纜索上分別垂直墜下若干條鋼索以“拽”住橋面。這樣,整個橋面的壓力從鋼索傳遞到纜索,再從纜索傳遞到橋塔和大橋兩側的錨點上。獵德大橋與珠江新城其他借用大量江海相關事物形態的建筑一同形成了由流動曲線或曲面構成的動感空間,寓意“江海運動”的主題。

獵德大橋充滿曲線美

越美麗的工程背后越是重重難關,而難關背后又是一群勇敢的闖關人。劉愛榮是將獵德大橋的安全體系構建與現代造型藝術完美融合在一起的關鍵一員。她2001年博士畢業后進入廣州大學土木工程學院工作,獵德大橋的設計復合驗算是她來到廣州大學后接手的重要任務之一。新奇的貝殼狀橋塔意味著復雜的構造特征,劉愛榮平日看一眼圖紙就能大概了解橋梁構造特征,但這次精確建立橋梁計算模型還是花了她不少時間。此后,面對“怎么制作安裝”“吊桿先拉哪個”“拉多少力”“加載方案如何制定”等問題,她白天在實驗室進行試驗模型安裝調試,晚上進行橋梁結構計算分析,經常通宵達旦地工作。

獵德大橋建成于2008年,2009年正式通車。當時,獵德大橋在“獨塔雙索面自錨式懸索塔”同類橋梁中位居世界第二、中國國內第一。

2023年4月,結束訪華行程的法國總統馬克龍在社交媒體平臺上發布了一段廣州獵德大橋的燈光秀視頻,讓世界欣賞到廣州的美景。“珠江之貝”燈光璀璨,立于獵德大橋上,珠江新城的美景盡收眼底,廣州塔、廣州大橋、東塔、西塔、廣交會展館等地標建筑也一覽無遺。

如今,攤開廣州地圖,獵德大橋連接的都是重要干道,北引橋連接獵德大道,此處與獵德大道相交的有花城大道和臨江大道,南引橋連接石榴崗路,往南與江海大道和新光快速路相接。

2009年通車后,獵德大橋成為又一重要跨江橋梁,市民從天河去海珠、番禺,通過獵德大橋與新光大橋可以一路直達。

海心橋

琴鳴絹舞 連通城市會客廳

在一座座跨江大橋中,海珠橋是典型的鋼架橋;江灣大橋、解放大橋、人民橋是梁橋;海印橋是斜拉橋;獵德大橋是懸索橋,不同的結構和姿態,不斷刷新這座城市對橋之美的想象。在海珠橋建成的80多年后,廣州人在海心沙和廣州塔之間,用充滿創造力的方式重新定義橋梁,在珠江上建設了世界上跨度最大、寬度最寬的曲梁斜拱人行橋。廣州市民為它投票,取名“海心橋”,寓意珠江之心。這座橋也成了城市會客廳的一部分。海心橋往北是二沙島、海心沙及花城廣場,往南就是廣州文化旅游的標志建筑——廣州塔。

海珠橋、解放橋與人民橋形成一道美麗的風景

古琴弦動,舞粵曲水袖;珠水蕩漾,映嶺南花舟。中國工程院院士、華南理工大學建筑設計研究院首席總建筑師何鏡堂說,這座人行橋的設計主線便以“琴鳴絹舞、嶺南花舟”為理念——橋面提取粵曲水袖的形態特征,再現粵曲神韻;橋拱融入嶺南古琴的造型元素,橋上的拉索就好像古琴上的琴弦;橋面景觀以嶺南花舟為主題,花開滿橋。同時,結合“人行”這一獨特功能,海心橋還以曲線形態融入兩岸現有步行系統,游客在橋面行走時步移景異,如在畫中行走;橋拱如眼,形成了朝向珠江核心景區的最佳環視觀景面,而人行橋輕盈通透的姿態也在江上形成了一道最美的曲線。

設計的超前使得技術難度大大升級。華南理工大學建筑設計研究院副總建筑師丘建發是一名地道的“廣州仔”,也是海心橋的設計負責人、主創設計師。他回憶道:“這也是一座全三維曲面造型的藝術之橋。橋上除了拉索之外,主要線條幾乎沒有一處是直線,這在特大橋梁中是非常罕有的。”彼時,設計團隊投入了極大精力,在工藝上精益求精,共同打造珠江上最具公共性與參與性的超大尺度藝術品。丘建發說:“設計團隊制作了200多個模型,進行了200多次計算,最后整個團隊的數據模型數量接近上千個。”最終,團隊在短時間內完成了諸多難點的攻關任務,在技術上保障了建設進度。

強大的技術實力讓海心橋的設計方案成功落地。從開工到2021年建成,每一個建設者都全身心投入這座城市新地標的建設。中鐵廣州工程局項目副經理劉麗生算是廣州的建筑“老手”。當時,他從南沙港鐵路龍穴南水道特大橋項目轉而參與人行橋建設,吃住都安排在了現場,卻覺得“再辛苦都值得”。他說:“我要帶著我的孩子到橋上走走,看看我和同事們一起在珠江上建造的藝術品。”

海心橋在無人機鏡頭下格外美麗

更多的廣州人也在用行動表達對海心橋的喜愛。橋上橋下,時常人流涌動。海心橋以一條弧線串聯起沿線的重要設施、景點,描繪出一幅“珠江上河圖”,可謂“你在橋上看風景,看風景的人在橋下看你”。

海心橋還有更多人性化的細節設計。橋面分為東西兩幅,東側為主要的休閑觀景區,橋面設置觀景平臺、休閑坐階,構建容納多種活動的復合場所,西側為快速通行區,沿步道設置有連續的遮陽雨篷,可實現全天候風雨無阻地通行,橋面還采用了無障礙坡道、地面防滑處理,倒圓角防撞設計等措施。

海心橋與橋旁的廣州塔交相呼應,一展嶺南風華。

“橋”見時代精氣神

據廣州市交通運輸局數據,截至目前,包含跨江大橋、過江隧道和人行橋,廣州珠江沿岸已建36條跨江通道。在珠江前航道,每隔數百或上千米就能遇到一座橋,跨江交通由“線”及“面”,編織出珠江兩岸不同歷史時期的人文圖景,勾勒出城市拓展印跡。歲月如珠水流淌,橋如時間刻度,一座橋濃縮了一代人和一個時代的記憶,傳承著一座城市的文化脈絡。原來,這座城市的百年發展在珠江上也有清晰輪廓。這時,橋不僅是橋,更是身邊“活”的城市發展博物館,見證著這座城市的輝煌發展。

海珠橋歷經多次修繕,依舊保留著原始的鋼結構,人行道上的一座座地面雕塑以及橋上六座立式雕塑記錄了海珠橋建成以來的重大歷史事件,彰顯20世紀的獨特美感。原本樸實無華的人民橋,在歷史文化環境藝術提升工程完成后,“顏值”向橋北端的歐陸風情靠攏,四座歐式橋頭堡成為絕佳的觀景平臺,歷史浮雕若隱若現,兩座垂直電梯也更方便了行人。高高挺立在橋畔的木棉樹,又為厚重的歷史平添了幾分活力。

華燈璀璨的人民橋

20世紀90年代,廣州迎來跨江大橋建設高峰。一座座跨江大橋以獨特的現代工程美學,突破著人們的想象力。旨在緩解海珠橋交通壓力的解放橋于1998年建成,以三組彩虹般跨過橋面的鋼拱鋼管造型,在廣州人關于橋的念想中占了一席之地。作為廣州國際會議展覽中心配套工程的琶洲大橋于2003年8月29日正式通車。它既是廣交會會址東移的見證者,同時在橋梁技術方面又有創新。該橋當時是世界上最大的跨徑V撐梁式大橋之一,也是國內同類橋梁中第一座特大跨徑V撐梁式橋。

在漫長歲月中,一座座跨江大橋與珠江融成一體。2009年,珠江兩岸(白鵝潭至琶洲大橋段)進行了景觀照明的統一規劃和建設,此后又不斷提升。每當華燈初上,從人民橋到琶洲大橋,珠江已經形成一條燈光廊道,成為廣州夜晚最美的景觀。每一座橋上,都流連著沉醉于燈光的人們;而橋下,每每游船經過,總有人喊“橋上的朋友你們好”。

造型簡潔的江灣橋

頗有意思的是,除了交通、歷史和美學,廣州的跨江大橋對一部分廣州人而言,還有特別的意味。至今,在一些社群中,“跑九橋”“刷九橋”仍是時髦話。原來,過去的廣州馬拉松都是沿著江邊跑,從人民橋到琶洲大橋,再往返,途經九橋,單程15公里,不少跑者便形成了日常模擬半馬或全馬的習慣。張嘉權從小生活在江邊,看著一座座跨江大橋的建成,看著江上的燈光一年比一年璀璨,有與大橋一起成長的特別感覺。張嘉權上大學后開始跑步,也是“跑九橋”的愛好者,“最喜歡的就是和珠江游船拼速度,而這一路下來,其實也就是欣賞‘九橋’美景。現在,‘九橋’又變成了‘十橋’,也就是多了海心橋。”他說,“‘九橋’是廣州人的驕傲,每一次接待外地朋友或跑友,我都會給他們介紹每一座橋,有點如數家珍的感覺,我以此為榮。”

大橋小史

海珠橋

1933年通車,是廣州珠江第一座跨江大橋,也是中國第一座鋼結構開合橋。

人民橋

1967年建成,全長701.2米,北起六二三路、與康王南路相連;南至洪德路、與工業大道北相連。

廣州大橋

1985年通車,北起越秀區東山街,南至海珠區赤崗,全長約1000米。

海印大橋

1988年通車,主橋長416米,北接越秀區東湖路,南接海珠區東曉路。

江灣大橋

1998年通車,北接東濠涌高架,南跨越濱江路后與江灣路相接,是廣州內環路的跨江大橋之一。

解放大橋

1998年通車,北起越秀區解放南路,南接海珠區同福路,橋全長923米。

華南大橋

1998年通車,北起獵德村,南至海軍碼頭,全長1610米。

琶洲大橋

2003年通車,北起天河員村,南至海珠琶洲村,全長1205米,為廣州東部城市主干道路組成部分。

獵德大橋

2009年通車,北起天河東路,南至江海大道,主橋全長480米,為新光快速路北延路段,也是新中軸線上主要景觀之一。

海心橋

2021年開通,是首座跨珠江人行橋,也是世界跨度最大的曲梁斜拱人行橋。

從前沒有橋的時候,人就靠著篷船和電船往來兩岸。如今卻有一座大橋把這兩個不同的世界連接起來了。

1933年,作家巴金來到廣州,被海珠橋之壯闊所驚艷,每天來往于海珠橋兩三次,寫下《海珠橋》一文。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網