珠江西航道岸上一處處工業遺產得以活化利用 老廠房“解鎖”時尚新功能

鋼鐵廠、造船廠、造紙廠……珠江前航道的黃金十公里之外,后航道、西航道等外圍岸線憑借開闊江面的水運優勢,孕育出廣州繁榮的近現代工業,奠定了華南地區制造業重鎮的地位。歲月流金,曾經輝煌的老工廠隨著“退二進三”的步伐逐漸撤出城區,留下尺度超然的車間、倉庫,成為城市不可復制的工業遺產。

在珠江西航道左岸,始建于1934年的廣東飲料廠,在年過古稀之際結束了西增路廠區的生產。經過升級改造,飲料廠舊址改造成原創元素創意園,歷經滄桑、富有年代氣息的老廠房也被活化利用起來,并迎來建筑師事務所、服裝企業、電商企業等新入駐者,重現生機與活力……這個產出第一瓶“廣氏菠蘿啤”、為廣州人留下經典味覺記憶的地方,燃起創意激情,再續昔日榮光。

啤酒廠變創意園 可見文物古樹老建筑

由廣東飲料廠舊址改造而來的原創元素創意園,擁有3棟文物建筑、1棟歷史建筑、9棵樹齡160年以上的古榕樹,是文物、歷史建筑、古樹“三料”齊全的創意園。

日前,探訪小分隊走進這個將近90年歷史的老廠區,一塊刻有“廣東飲料廠奠基、中華民國二十三年十二月”的奠基石昭示著老廠區的厚重積淀。“你看石碑上的落款是當時廣東省政府主席、廣東省建設廳長的名字,廣東飲料廠的重要地位可見一斑。”原創元素創意園聯合黨支部書記、奧益物業管理有限公司副總經理杜小云說。

杜小云介紹,廣東飲料廠是當時興建的專門從事啤酒、汽水生產的省營企業,是當時華南地區第一家啤酒廠,也是當時華南地區最大的啤酒生產企業。1975年,廣東飲料廠改名為廣州啤酒廠。2006年,廣州啤酒廠停止了在西增路廠區的生產。2008年,廠區舊址被列為市級文物保護單位。

2009年,廣州市奧益物業管理有限公司著手改造廠區。“由于靠近商圈,園區吸引了很多服裝企業進駐,成了廣州知名的服裝、鞋帽、皮具、建筑設計及時尚創意的原創設計基地,也成了創新創業和工業歷史遺存、文物保護利用的案例之一。”杜小云說。

原創元素創意園內的旋轉樓梯成為網紅打卡點

該園區由61幢舊廠房、車間、辦公樓等功能不同的建筑組成。其中最早建成的建筑位于江邊,這個紅磚墻、坡屋頂的啤酒車間被稱為“捷克樓”。“因為廣東飲料廠最初的廠房設計、機器設備采購均由當時的捷克‘斯可達’公司承包,由捷克技術人員指導安裝、管理。2016年,被專家認定為園區文物線索。”杜小云介紹。如今捷克樓內部空間被切割成類似現代辦公室的隔間,從外面看,高大的車間體量,線條簡潔的結構美感,依然引人注目。

當年的麥倉獲新生 頂層蛻變“森林辦公室”

在“捷克樓”對面,38米高的麥倉靜靜地坐落在珠江支流增埗河岸邊,這也是園區制高點。12個混凝土圓筒倉頂上有一個58米×7.5米的長盒子空間,四壁白墻,兩排高窗,簡單粗獷。據了解,麥倉建于上世紀60年代,麥子通過水路運至岸邊,自下而上輸送到頂層儲存,由地面的方形洞口瀉入筒倉,取用時從下面打開即可。

10多年前,正為建筑事務所尋覓新址的建筑師蔣瀅、何健翔來到廣州啤酒廠,馬上就被麥倉頂層吸引住。“這里有著代表過去工業時代的印記。”蔣瀅說,他們要為老房子注入新生命,把事務所搬上麥倉頂層。“通過建筑梳理歷史和文化記憶。”何健翔說。

原創元素創意園仍保留著當時用于儲存小麥的麥倉

在升級改造時,工人剝開白色的墻面批蕩和天花抹灰后,最初的紅磚墻體和混凝土框架隨之露出。老房子里的老器物都被保留下來,新介入的建筑材料僅有鋼材、原木和玻璃,通往閣樓的鋼樓梯特意保留顆粒感的天然紋理,不作矯飾。在設計時,建筑師打開了麥倉頂層望江一側的部分墻面,透進陽光、江風,人們可以走到圓筒頂部的露臺憑欄遠眺,十分愜意。

“我們有一個很溫情的想法,利用原有樓面通向筒倉的一系列洞口種植樹木,室內的植物可以直接栽在地板上。高窗投射進來的陽光讓綠葉在地面留下斑駁光影,建筑師穿梭在樹林和光影中,可以說是‘麥倉頂層的森林辦公室’。”蔣瀅說。

釘子不能隨便打 掛招牌也得量身定制

在探訪原創元素創意園時,杜小云告訴記者,“孫科樓”租出去了。這是一座位于奠基石斜對面的二層別墅,相傳孫科曾在此小住,因此得名。建筑外立面用意大利批蕩技藝營造出“拉毛”的凹凸紋理,白墻黑窗,紅柱綠瓦,榕樹掩映,精致迷人。

“這是園區的三棟文物建筑之一,始建于上世紀30年代。”杜小云說。記者此前探訪時曾了解到,文物部門和園區共出資200多萬元修繕的孫科樓處于空置狀態,杜小云既希望建筑早日找到“好人家”,同時也堅持“文物寧愿空著也不能隨便租出去”。“我們的修繕經過文物部門認真把關、專家論證,文物建筑本來面目得到恢復,企業進駐不能隨意二次裝修。”

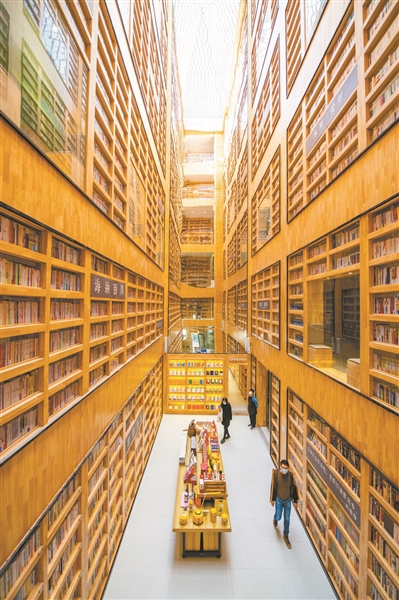

廣州不少工業遺產重獲新生,展現新的面貌

后來,一家直播電商企業租下了“孫科樓”,租戶希望在外墻釘上招牌。“這是文物建筑,釘子不能隨便釘。”杜小云說。施工師傅經過再三研究后,量身定制了可以套在外飄窗臺上的掛鉤,把企業招牌掛上去。此外,為了保護建筑外立面,空調管道不能穿墻,只能在玻璃窗上開孔引出。

“文物建筑上采取的每個裝修裝飾動作都得是可逆的。”杜小云道出了文物保護利用的重要原則——可逆性。“這個二層連廊是當年的物料傳送帶,旁邊的小廣場上,曾經放著一個個金屬啤酒桶,現在我們保留了一個。面向小廣場的黃皮樓,我們叫它‘竹筋樓’,建于大煉鋼時期,那時鋼材緊張,部分鋼筋采用了竹筋代替。”杜小云對工業遺產背后的歷史故事了如指掌。

“第一瓶廣氏菠蘿啤就是在這里生產的。”杜小云指著竹筋樓介紹。園區現在依然保留著啤酒加工的設備,金屬罐排成一列,蒸汽中彌漫著濃郁麥香,“新鮮麥芽汁特別好喝”。走出門外,杜小云指著墻上的路牌說,每個路名都和園區的歷史息息相關。“比如五條縱向道路以‘廣啤一街至五街’命名,與之垂直的鼎銘路,得名于新中國成立前廣東飲料廠最后一任廠長林鼎銘。據說林廠長曾留學德國,是個盲人,光靠聞氣味就能辨別出啤酒的好壞。”

工業遺產為何集中分布珠江邊?

沿著珠江支流增埗河一路南下,從西村、白鵝潭一直到白鶴洞和南石頭,時至今日兩岸依然矗立著體型龐大的廠房、倉庫、油罐,這是廣州工業遺產五大主要片區的其中之三。廣州市嶺南建筑研究中心的資料顯示,廣州的工業遺產呈現成片集中分布,主要分布在西村工業區、白鵝潭工業區、員村—赤崗工業區、白鶴洞—南石頭工業區、黃埔工業區。

位于珠江畔的琶洲工美港現在是文創園區,有著380米的江岸線,改造前是建于上世紀50年代末的金屬加工廠生產場地

工業遺產集中分布于珠江邊,這與工業生產的特點息息相關,又大又重的原材料和貨物尤其適合通過船舶水運。其中,西村工業區包括水泥廠、啤酒廠等;白鵝潭工業區主要有洋行碼頭倉庫區等;員村—赤崗工業區包括化工廠、紡織機械廠等;白鶴洞—南石頭工業區包括鋼鐵廠、造船廠等;黃埔工業區則由船舶工業發展而來,集重化工業、船舶港口運輸、機械制造于一體。

從發展階段上看,廣州近代的工業遺產數量較多,呈現階段性密集分布。1911-1937年期間,工業迅速發展時期形成的遺產最多,集中出現在辛亥革命后的10年間,以民族工業創辦和當時官辦的工業遺產為主。在西村地區、西關地區、珠江航道沿岸地區原有工業遺產的基礎上,新中國成立后創建的現代工業遺產拓展至芳村大道沿線、工業大道沿線、員村地區和赤崗地區。

專家觀點

華南理工大學建筑學院教授鄭力鵬:

用好工業遺產的超常尺度

廣州地處亞熱帶,獨特的自然環境孕育了工業基礎,依靠資源稟賦發展起來的食品加工業、紡織業等成為工業重要組成部分。廣州還是中國歷史上舉足輕重的對外商貿港口,船舶制造業和港口貿易迅速發展。近現代工業遺產以輕工制造業和商貿相關產業見長,地域特色顯著,比較突出的有造船、造紙、制糖、食品加工、紡織服裝、水陸交通等。

工業生產是近現代城市的主要功能之一,工業建筑和設施規模大、尺度超常、形象獨特,這樣的空間感給人帶來心靈的震撼,是形成城市特色的重要因素,工業遺產因此成為城市文化遺產的重要組成部分。

近年來,廣州工業遺產的保護利用方興未艾,出現了一些令人欣喜的案例,取得了一些成績。受短期性政策和市場不成熟的制約,有的地方是將工業建筑改造成文化創意、商業服務建筑,將建筑外觀改頭換面,把建筑內部分隔成小空間分租。

目前,工業遺產的利用水平有待進一步提高,增強對工業生產的工藝原理、專業設備和生產流程等的重視程度,充分展示和利用工業遺產的獨特形象和異乎尋常的建筑空間,特別注意保留和利用這種超常尺度,這樣才能充分利用工業遺產的價值,有利于工業遺產價值的保護。

為了提高工業遺產保護利用的水平,鄭力鵬建議從政策引導、遺產價值認知、決策對話平臺三方面著力。一方面,出臺工業遺產保護利用政策,引導工業遺產保護利用工作朝著積極穩妥的方向發展,為建設單位創造前景可期、長期穩定的條件。另一方面,通過專業部門對工業遺產作深入細致的調查研究和價值評估,全面準確地揭示遺產價值和意義,明確保護的要求和改造利用的前提條件。不能僅著眼于工業遺產附著土地的價值利用,追求單一的經濟價值,而是要盡量實現經濟價值、文化價值、美學價值的共生。此外,搭建一個決策、對話的平臺,由業主、投資方、政府、地方管理、專家各方利益代表共同組成,成為法定的議事機構,各方訴求可以通過多輪溝通,形成共同決議,具有權威性、法定性和可執行性再去實施。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網