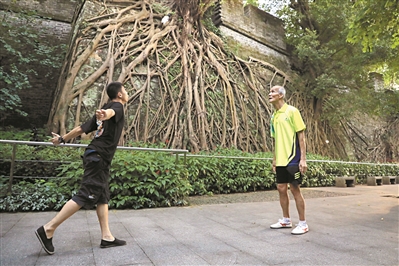

越秀公園內,榕樹的根須與古城墻和諧地融為一體,十分壯觀

大樹名片

榕樹:根須依附城墻攀爬,從垛口處開始生長,距離地面6米多。

位于越秀公園內明城墻西段的休息平臺。

墻根緣

根護墻、墻養根,根基相連,長相廝守、相互依存; 經風雨、擋冰霜,命運與共,百年好合、永不分離。

古樹歷史

當清晨的第一縷陽光灑落大地,越秀公園就開始熱鬧起來了,成群結伴的市民來到這個市區中的公園晨運。漫步于越秀山中,每當經過明城墻,視線總會禁不住被一處奇特的景觀吸引——古樸的明城墻上,榕樹從垛口的位置開始生長,往上是茂盛的枝葉,往下是粗壯繁盛、盤根錯節的根須,褐色的根須爬滿一墻,直至落在地里找到泥土和水源方才罷休。榕樹根須與城墻和諧地融為一體,原本藏于地下的根須直接呈現在眼前,壯觀程度不亞于茂盛的樹冠。

這一奇特景觀足夠引人注目,不過深究之下,才發現這不僅是一棵榕樹的故事,而是榕樹與古城墻相生共存時,人的選擇與智慧。

大樹根須爬滿城墻

市民作詩《墻根緣》

行走于越秀公園,沿著明城墻從東往西,一路上可見幾處大樹與城墻相伴相生的奇特景觀。最為茂盛的一處位于西段休息平臺,連續生長著三棵榕樹——一棵黃葛榕、兩棵細葉榕。榕樹繁茂的根須爬在古樸的城墻上,頗為獨特、壯觀,吸引過往市民游客駐足觀看、用手機拍照留念,還不時有“攝影發燒友”架起“長槍短跑”將這一奇景收入鏡頭。

“老廣”金溢潮是一位老醫生,十余年前罹患中風,此后,在越秀公園的林間小徑步行成了他抗病延年的運動項目。每個工作日的清晨,他都會沿著越秀公園古城墻步行,再搭乘地鐵上班。步行三年多,金溢潮見證著城墻上的榕樹根與古城墻結緣相伴、相棲相息……在經受風雨冰霜、四季遞嬗的洗禮中和諧相處、共生共榮,此情此景讓人動容,金溢潮有感而發,寫下一首名為《墻根緣》的小詩——根護墻、墻養根,根基相連,長相廝守、相互依存。

如今,這首小詩常常出現在越秀公園講解員藍玲玲的講解詞中。曾是導游的她,游覽過全國不少城市的風光,不過第一次在越秀公園遇到古城墻上的這些榕樹時,她仍然深受震撼。越秀公園內一共有3處全國重點文物保護單位,兩處省級,9處市級,而古城墻是她印象最深刻的。

記者跟隨藍玲玲來到了古城墻之下,聽她細細道出古城墻的歷史。廣州明城墻,距今已有600多年歷史,是廣州現存最古老的城墻,東西連線橫跨越秀山,長1100多米,2013年,被評為全國重點文物保護單位。

廣州明城墻的城墻基多為長條形紅色砂巖石塊砌筑,每塊長度近1米,寬、高均為0.4-0.5米,砌筑城墻的磚石非常堅固。現在幸存于越秀公園內的明城墻便是用紅砂巖條石作城墻基,上砌青灰色大型城墻磚,是廣州擴展北城時所筑的一段城墻,厚實堅牢,形貌古樸。民國初年,除鎮海樓外,明城墻只剩下高低不等的殘垣。1918年-1922年,廣州修筑馬路,這段位于越秀公園內的城墻與交通規劃無礙,因此得以保留下來。

城墻下,經常有市民進行踢毽子、跑步等運動。

在講解這段厚重的歷史時,藍玲玲總喜歡加入古城墻與榕樹共存這一亮點。在她眼里,這樣的奇特景觀體現了和諧性,“如今,我們見到榕樹和城墻已經融為一體,成為新的景觀。樹與城墻相生相伴,見證著人間滄桑變化,這是一種自然界的和諧;而榕樹底下、城墻邊上的休閑空間成了市民游客感受自然、感受歷史的地方,老年人在這里話當年,年輕人在這里規劃人生,孩童在這里蹣跚學步,體現了人與自然的和諧共生。”

種子落墻長出繁根

演繹動人生命故事

榕樹爬上古城墻,如此壯觀的景觀是如何形成的?有一個說法是與“飛榕”現象有關。明清時期,城墻是防護設施,不允許種樹,到了民國時期,城墻的防護作用降低,風將榕樹種子帶到城墻上,或者鳥兒吃了種子后不消化,在城墻上排了出來,就讓榕樹在城墻上生長了。

廣州明城墻距今已有600多年歷史。

廣州市林業和園林科學研究院植物保護研究所所長畢可可認可這一說法。他解釋說:“榕樹是桑科榕屬植物,生命力極其頑強。大部分的樹是靠根系尋找養分來支撐生長的。榕樹的根系比其他的植物要發達,氣根也非常豐富,它的根系會不斷尋找水源,只要有一點水,它就可以生長。如果換作其他樹種,長時間找不到水源可能就生存不下來了。”

榕樹屬于亞熱帶地區的植物,根系發達,樹冠濃密。為此,也有一個說法,樹在土壤中的根系可能比露出來的樹冠還要繁茂。指著爬滿城墻的榕樹根須,畢可可說,這些原本藏在地下的景象現在直接展露出來了。“這棵榕樹并不是平鋪于地面生長的,所以它的根須要更‘費勁’才能尋找到水源和養分,為此形成了如此繁盛的根須。假如在同樣時間和同樣環境下,這棵榕樹長在平地里,根系可能就沒那么繁茂了。”畢可可解釋。這是一個生命故事,也是這棵榕樹的獨特魅力所在。

保護城墻也保護大樹

平衡點上的和諧共生

明城墻高約9到10米,榕樹從垛口處開始生長,距離地面6米多。經歷了數十年的生長,榕樹的根系順利找到了土地和水源,落地生根。

如今,城墻之下變成了公園的休閑區域,讓市民游客可以在此休閑娛樂。按照修建的要求,休閑區與城墻之間要保留兩米的綠化帶,這樣既為游客提供休閑空間,又保留足夠的綠地面積,在生態價值和社會價值之間尋找到平衡點。而正因這一平衡點,給榕樹留下繼續生長的空間。

相生多年,古城墻與榕樹能否長期和諧共生?十余年前,就如何保護城墻曾進行過廣泛的討論。最終,我們定下了科學控制榕樹的生長,同時保護榕樹和文物的方案。李海波是越秀公園園容綠化部部長,他的日常工作就是管理園區內的綠化養護。他說:“在養護這棵‘特殊’的樹木時,我們不斷總結經驗、漸漸摸索出有針對性的保護措施,專門委托了專業機構,定期對榕樹樹冠的下垂枝、內膛枝進行輕微修剪,從而減輕樹冠重量,更好地保護古城墻。”

3月底至4月初,廣州持續陰雨天,公園通過保安每日巡查、樹木管理人員定期巡查等方式,對該榕樹及周邊古樹進行實時監測,一旦發現樹木有什么問題,就會立馬上報、采取保護措施。

除了采取科學手段控制榕樹生長,公園還定期給榕樹做體檢,請專業單位用無人機噴灑防治病蟲害的藥劑。李海波介紹:“給樹木進行安全健康評估就像給人做CT一樣,用檢測設備對樹木進行全方位檢查,看是否出現了樹干空洞、根系枯爛等情況,一旦發現問題馬上采取措施進行根治。”

畢可可表示:“若是長在地上的榕樹,根系有很強的抓地力,而像這樣長在城墻邊上的榕樹,根系相對沒有那么強的抓地力,不過通過園區定期縮冠、修枝,目前來看暫時不存在倒伏等安全隱患,但若干年之后,樹繼續長大,我們就建議給樹修建牽引或者支撐的設施。”

實際上,不僅是城墻上的榕樹,作為城央綠地,整個越秀公園的綠化覆蓋率高達90%,園區內有經鑒定的古樹15棵,年齡最大的古榕樹已有近306歲。為了做好古樹保護工作,園區專門制定了古樹管理保護制度,為每棵古樹建立一樹一檔,嚴格按照古樹管理的技術規范進行養護管理,并建立巡查制度,定期重點監測古樹的生長情況、改造立地環境、防治病蟲害、修枝整形、檢測土壤、牽引氣生根、修護樹洞等,多措并舉促進古樹健康生長。

●記者手記

榕根附城墻

文物添生機

廣州是一個擁有豐富樹木資源的城市,除了那些上百年歷史的大樹“老友”之外,還有許多年輕、富有特色的樹木。筆者這次探訪的明城墻榕樹,無疑就是樹木界的一匹“黑馬”,雖然“資歷尚淺”,但憑借它那張力十足的外形,在市民游客心中留下了濃墨重彩的印象,成為當之無愧的“網紅”。

如果說高顏值是這棵榕樹提升魅力的必殺技,那么它身后的古城墻則帶來了些許神秘色彩。據記載,第二次鴉片戰爭期間,中國官兵利用古城墻做掩護,用土槍土炮向敵軍反擊,擊退侵略者。同時,明城墻也是廣州起義的戰場之一,英勇的起義軍沿著明城墻挖戰壕,與敵軍打游擊,一舉擊垮了反動派,占領全城制高點。明城墻是歷朝歷代兵家必爭的廣州城北制高點,更見證了廣州的歷史。這些年,廣州明城墻盡管失去了古時候“守城”的功能,但因為榕樹的出現,變得更有溫度、更有生機,伴隨榕樹經歷一年四季,構成了一幅美麗動人的畫卷。站在高聳的城墻腳下,市民游客總會因樹而駐足,仰望大樹的瞬間,也被城墻的斑駁所吸引,憶起英雄們的奮斗往事。

這番奇觀背后,歷經了“榕樹與古城墻如何和諧共生”的討論和思考。幸而園區不斷摸索經驗,并在專業機構、專家的專業指導下,加強日常綠化養護,生動地體現了人與自然和諧共生。

關注 · 廣州政府網

關注 · 廣州政府網